明清時期淮河流域蝗災治理措施研究

李 明,汪 云

(1.南京農業大學 人文與社會發展學院,江蘇 南京 210095;2.南京農業大學 中華農業文明研究院,江蘇 南京 210095)

淮河流域面積廣闊,流域內地理背景獨特,為該區水、旱、蝗、風雹雪霜等災害的發生提供了必要的環境因素。淮河流域東北部、西部以及西南部以丘陵為主,中部、東部與北部則主要為沖積、洪積平原。淮河流域作為我國重要的地理分界線,流域內氣候條件復雜,是洪澇、干旱、風雹雪霜等氣象災害的主要發生地。同時,該區域以旱作農業為主,豐富的禾本植物也為蝗災的孕生提供了充足的食物。

關于明清時期淮河流域蝗災的研究,學界和方家已有不少涉及。

就蝗災時空分布及原因方面研究而言。劉倩、李鋼等人認為,明清安徽地區發生的五次大蝗災都于同時期的旱情密切關聯,且安徽長江以北的災情指數高于南方[1]。楊彩紅基于清代淮河流域地方志的文獻支撐,認為清代淮河流域蝗災的孕生與流域內的旱澇異常的環境關系密切[2]。汪德華在分析清代皖西地區蝗災的時空分布時得出,皖西蝗災主要發生于夏秋兩季,康熙和咸豐是兩個爆發高峰期,且六安州最多,壽州最少,原因可能與當地的自然環境相關[3]。就蝗災治理思想變遷方面研究而言。龔光明、胡楠認為,明清時期的治蝗觀念由于西學傳入的影響而更具理性色彩,治蝗更加務實[4]。就災害與社會信仰關系方面研究而言。李筱利探討了明清皖北地區自然環境、災害與信仰之間的內在聯系。明清時期,皖北復雜的自然環境孕生出水災、旱災、蝗災三大自然災害,從而造就了皖北人民以水旱神、蝗神、水利神為主的信仰選擇[5]。就蝗災防治措施方面研究而言。馬萬明則分析了明清時期蝗災防治的主要對策。如根治蝗蟲滋生地 ,農業防治法、生物防治法、人工防治法、法規治蝗法等等,但是地方性的防治措施較少體現[6]。本文聚焦于明清時期淮河流域的蝗災治理措施,嘗試找出淮河流域蝗災頻仍原因并集中理清和展示該地這一時期具體治蝗措施,以期在現代治蝗過程中供以新的啟發。

一、明清時期淮河流域蝗災及其成因分析

(一)明清時期淮河流域蝗災概況

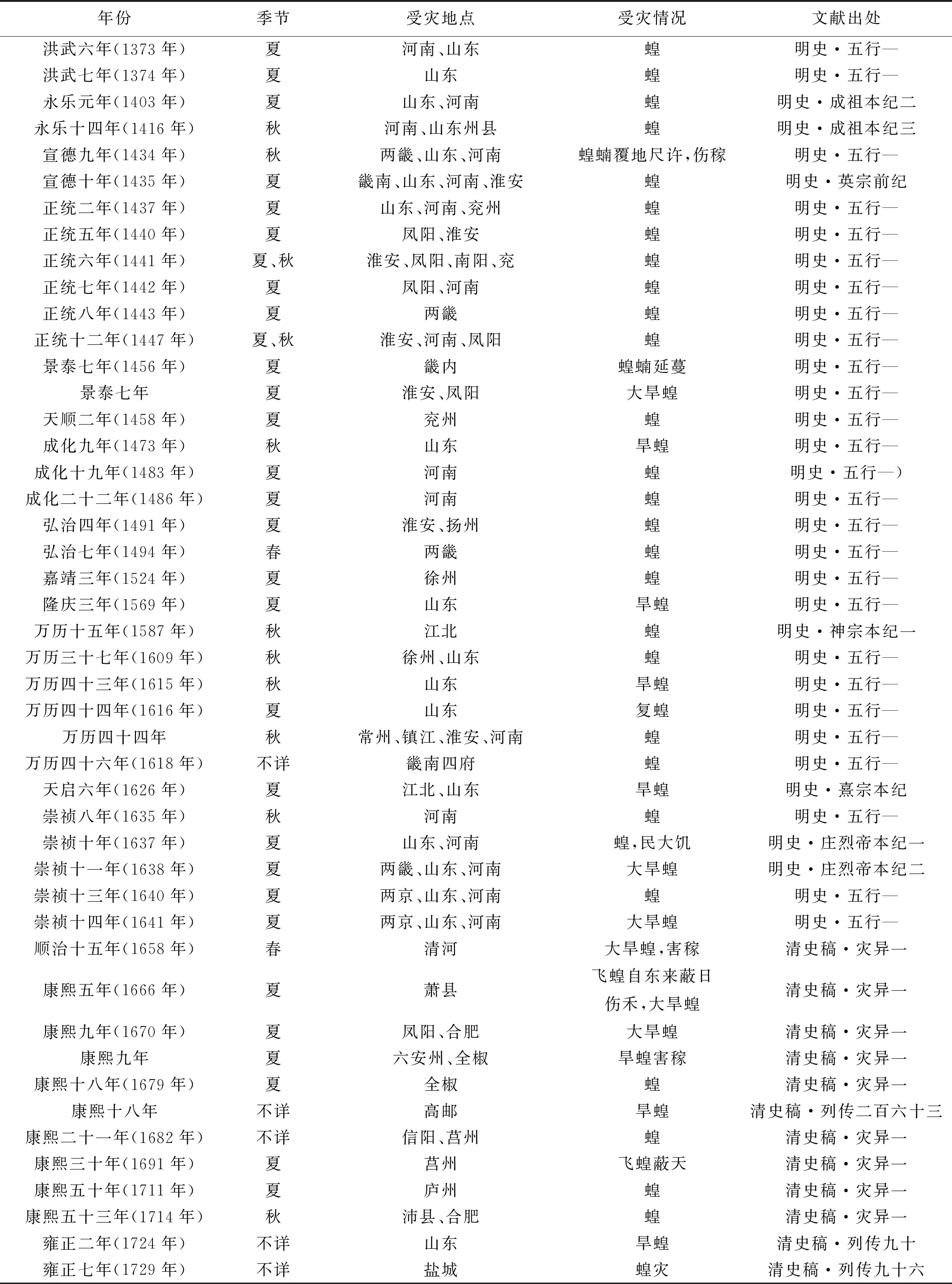

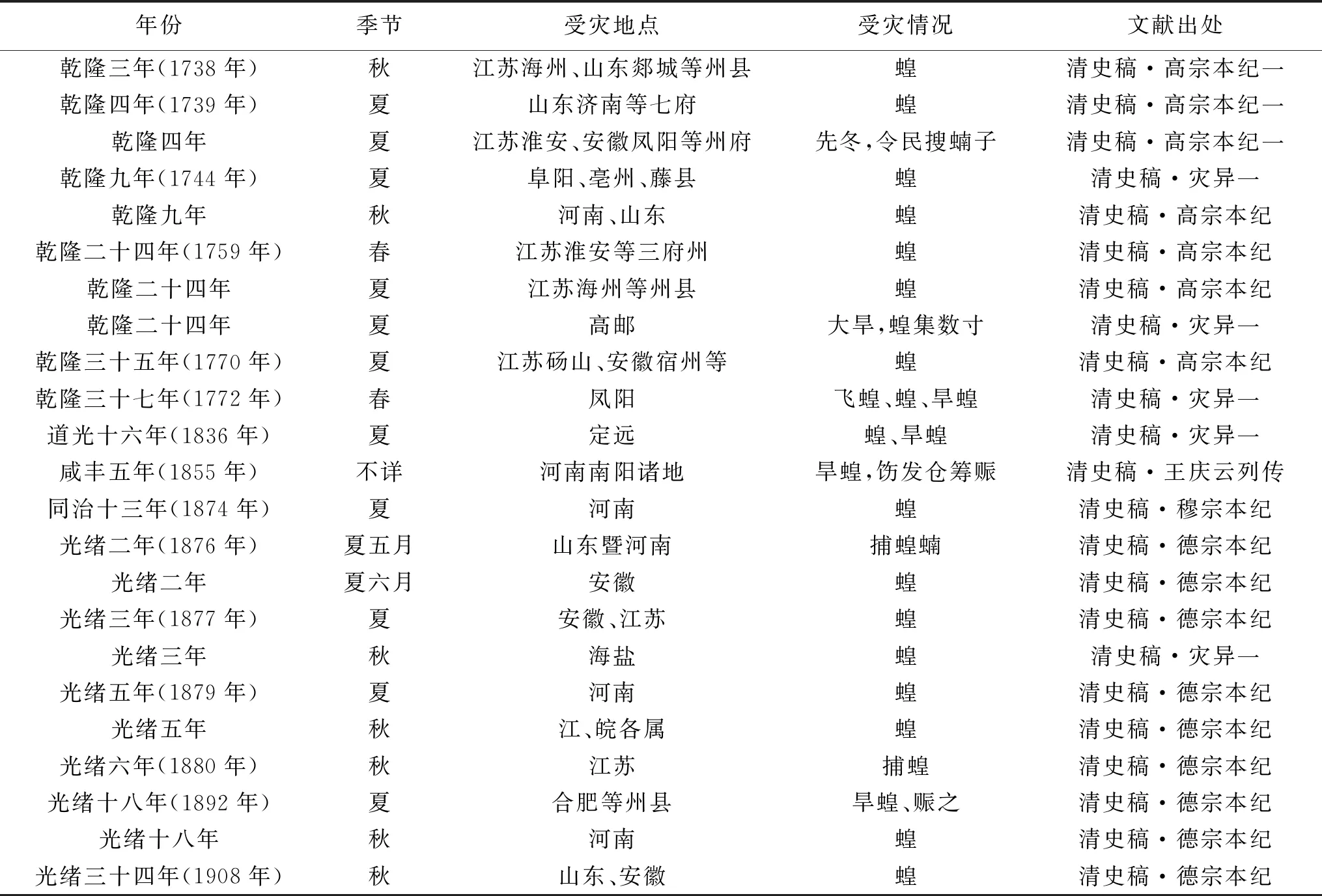

作者通過翻閱和收集《明史》《清史稿》中的蝗災史料,制成《明清時期(1368—1912)淮河流域蝗災統計表》,以此說明明清時期淮河流域蝗災概況。

1.明代蝗災特點及危害情況

據不完全統計,在明朝276年的統治時期中,淮河流域共發生蝗災約36次,平均每7.67年發生1次。其中,最長的蝗災持續時段是連續四年,為正統五年至正統八年。正統五年至七年,鳳陽地區連續三年遭受蝗害。正統年間也是淮河流域遭受蝗災最多的時期,共有六個年頭發生蝗災。其次是萬歷和崇禎時期,各有五個年頭。就遭受蝗災的季節分布而言,

表1 明清時期(1368—1912)淮河流域蝗災統計表

續表

明代淮河流域發生的36次蝗災中,春季1次,夏季24次,秋季10次,不詳1次,冬季則未記載,所占比例依次為2%、66.7%、27.8%、2%。

從受災地點來看,明朝時期淮河流域蝗災的重災區為河南省、山東省,其次為江蘇、安徽和湖北。宣德九年、十年受災地域廣,涉及兩畿、山東、河南地區。更為注意的是,崇禎年間的蝗災不僅涉及地域廣而且時間長。就受災情況而言,《明史》中對受災情況的描寫多以一個“蝗”字而概之,僅憑一個“蝗”字尚無法判定受災程度。但有的部分也有相對具體的描述,如“蝗,民大饑”;宣德九年,“蝗蝻覆地尺許,傷稼”[7](P1280)。

2.清代蝗災特點及危害情況

清朝統治的268年間,淮河流域共發生蝗災約35次,平均每7.65年發生1次。有時甚至在相鄰兩年連續發生蝗災,比如乾隆三年和乾隆四年、光緒二年和光緒三年、光緒五年和光緒六年。清末光緒年間,蝗災發生的頻率較高,主要影響區域為江蘇、安徽兩省。清代淮河流域發生的35次蝗災中,春季3次、夏季19次、秋季8次、不詳5次,冬季沒有記載,所占比例順次為8.5%、54.2%、22.9%、14.2%。

從受災地點來看,安徽省和江蘇省為重災區,其次為山東、河南和湖北省。從災情方面而言,《清史稿》中也多用一個“蝗”字以概之,無法準確判斷受災程度,只有部分記載可準確判斷災情,如康熙五年“飛蝗自東來蔽日傷禾,大旱蝗”[8](P1603)。

綜上所述,明清時期淮河流域蝗災爆發的頻次非常接近,爆發季節則以夏秋兩季為主,春季爆發的概率較低。流域內受災的主要省份是河南、山東、安徽、江蘇。至于湖北省,淮河流域所占區劃面積較小,由表中未能明顯反映出災情概況。明朝時期河南、山東兩省受災程度嚴重于安徽、江蘇兩省。而清朝時期,江蘇、安徽成為嚴重受災區,程度高于山東、河南。大規模的蝗災爆發往往處于封建王朝的存在末期。進一步分析又得知,文獻中“旱”“蝗”多次同時出現,說明旱情與蝗災的發生有一定關聯。

(二)明清時期淮河流域蝗災頻仍的原因

明清時期,人們注重對蝗蟲的研究,對蝗蟲的認識水平有較大提高,也出現大量研究蝗蟲、蝗災的文獻。徐光啟的《除蝗疏》無疑是明朝最詳備的治蝗文獻,原為上明帝《欽奉明旨條畫屯田疏》中的一部分,后又收入《農政全書》中。徐光啟在《除蝗疏》中對蝗蟲的習性、發生、防治等做出了詳細記述。清朝,相類似的文獻相繼現世,如康熙年間陳芳生的《捕蝗考》、俞森所輯的《捕蝗輯要》,雍正年間王勛所撰的《捕蝻歷效》,乾隆年間陳世元撰《治蝗傳習錄》、李源的《捕蝗圖冊》等,一直到清末都有類似的捕蝗刊物出現。明清時期治蝗刊物的出現,是我國古代勞動人民在日常生產實踐和對蝗災的斗爭中總結而出的,在上述治蝗文獻中,對蝗災發生原因、條件以及蝗災防治辦法等都有明確著述。

1.明清時期淮河流域蝗災頻仍的自然原因

(1)有適宜蝗蟲生存的溫、濕度條件及棲生地

淮河流域氣候受副熱帶高壓帶的影響,當西太平洋副熱帶高壓迅速北移至北緯30°附近時,副熱帶高壓所控制的淮河流域通常會出現持續晴熱少雨的天氣。副熱帶高壓并且會在北緯30°附近持續穩定一段時間,主要是在7、8月份,淮河流域就進入了持續高溫的伏旱季節。持續的干旱和高強度的蒸發,不僅會給夏季生長的作物帶來嚴重后果,同時又會提升蝗災爆發的可能。“蝗蟲是一種極喜溫暖干燥的昆蟲,在其生殖、繁衍和成災的過程中,受溫度、濕度、土壤、植被、地形等自然條件的影響與制約巨大。這種特殊的成災機理使得蝗災的肆虐往往和旱災聯系在一起,出現旱蝗結伴而行的情況,成為蝗災在時空分布上的一個重大特征,有所謂‘旱極而蝗’,‘久旱必有蝗’之稱。”[9]

淮河流域內水系復雜,大型湖泊鑲嵌于水系中,包括洪澤湖、駱馬湖、南四湖、高郵湖等。但值得注意的是,明清時期的淮河與今日之淮河有不同之處。自“1128年黃河在今河南原陽南岸破堤決口后,黃河水一直沖入泗水,侵奪了淮陰以下的淮河的河槽,與淮河合流入海。黃河奪淮期間,黃河多次泛濫,攜帶大量泥沙,淤高了淮河河床,使中游河槽變成了半地上河,下游入海出路被淤塞。”[10]一直到1885年,此年黃河在南陽銅瓦廂決口后,北流大清河。其間黃河奪淮的近七百年,淮河水系也發生了巨大變遷。眾多河湖沿岸以及淤塞之地,成了蝗蟲繁育的溫床。

(2)飛蝗習性方面

淮河流域蝗災和水災、旱災并稱三大自然災害。徐光啟的《農政全書》指出,“兇饑之因有三:曰水,曰旱,曰蝗”[11](P59)。關于飛蝗,章義和的《中國蝗災史》指出,“在我國,飛蝗分布有3個亞種,即東亞飛蝗、亞洲飛蝗和西藏飛蝗”[12](P4)。我國東亞飛蝗的分布范圍一般在北緯18°~42°,東經107°~122°。分布區域和發生區域的海拔分別低于200米和50米。我國亞洲飛蝗一般分布在北緯40°~42°,東經88°~119°。分布區域的海拔高度在200米至500米。我國西藏飛蝗主要分布于雅魯藏布峽谷及周圍地區[13](P350-351)。由此可見分布于淮河流域的飛蝗種類主要為東亞飛蝗。該類飛蝗生命周期較短,從個體孵化到下一次產卵大約需要兩個月,但每一年飛蝗都有兩次孵化時機。第一代成蟲最早于三月中旬開始孵化,蟲體成熟約于夏季,故稱為夏蝗,其幼體又被稱為夏蝻;第二代成蟲最早于七月上旬開始孵化,幼體稱之為秋蝻。經過二十余天便可長為成蟲,稱之為秋蝗。關于飛蝗繁殖特點:飛蝗具有極強的繁殖能力,“雌蟲每次所生的卵子,平均四五十個,一個雌蝗一生可產子三四百個”[14](P63)。關于飛蝗的食性特點:東亞飛蝗取食范圍廣,卻尤喜愛蘆草、稻、麥等禾本植物。步毓森在其《蝗蟲研究》中對蝗蟲的食性描寫:食性——蝗蟲最喜愛的食物是蘆葦,凡是蘆葦多的地方,多有發生蝗蟲的可能性;其余如稻、麥、粟、稷、稗、甘蔗、高粱、玉蜀黍、竹等禾本科植物,以及各種野生的禾本科植物;其次為瓜類、煙草、馬鈴薯、落花生、甘薯等,也是蝗蟲所喜愛吃的東西;再次為棉花和豆類,必至其他食料缺乏的時候、方才取食;如若植物性食品十分缺乏時也常自相殘食[14](P68)。可見,蝗蟲食性廣泛,淮河流域大面積種植的稻、麥等糧食作物都在蝗蟲的“喜食菜品”之列。當淮河流域的蝗災發生時,受損害最大的當屬此類作物了。關于飛蝗遷飛特點:飛蝗驚人的生殖能力促生出大量個體,龐大的數量和食量迫使種群不斷遷飛,以保證不間斷的食物供給。所以飛蝗遷飛時往往成群結隊并有組織地保持相對固定的方向。所到之時遮天蔽日,所到之處片葉難存。“弘治六年六月,飛蝗自東南向西北,日為掩者三日。”[7](P1274)弘治十八年,江蘇東臺縣“大旱,飛蝗蔽空,食田禾殆盡”[15]。由此而見,飛蝗遷飛時數量之大,危害之巨。

綜上所述,淮河流域蝗災的發生與飛蝗習性和該地區地理環境因素有密切聯系。就蝗災爆發與飛蝗習性關系來看:首先,蝗蟲的繁殖能力強。一年可繁殖兩次且一次性產卵數量巨大,單次爆發的蝗蟲基數大。第二,蝗蟲的生長時間短。蝗蟲的生長從幼體到成蟲只要二十余天。第三,蝗蟲的取食范圍廣。淮河流域所生長的植物大多滿足其食性的要求。第四,蝗蟲的遷飛能力強。一旦從幼體成為成蟲,種群的活動范圍成倍擴大,極不利于爆發后的治理。就蝗災爆發與該地區地理環境因素關系來看:首先,淮河流域平均海拔低,小于200米。尤其流域的東南部分,海拔高度僅為2~10米。這符合東亞飛蝗的發生和生長條件。第二,沿河、沿湖、沿海淤地較多。濱水之地濕度適宜、溫度變化較小,適合蝗蟲產卵孵化。第三,氣候適宜。淮河流域易澇易旱,特別是干旱來臨,蝗蟲又喜溫暖干燥,這又會助長蝗災的發生。第四,流域內的作物種類多在蝗蟲取食范圍內。淮河流域稻麥等禾本類作物的廣泛種植符合蝗蟲的食性。

2.明清時期淮河流域蝗災頻仍的社會原因

其一,小農經濟背景下的下層民眾難以憑借一己之力對抗自然災害,這已是不爭的事實。政府加派的繁重課稅徭役又是農民赤貧化的重要原因之一,如此一來,農民就更沒有經濟力量來抵御蝗災的侵害,取而代之的是人口的流移。

其二,戰爭因素。往往在封建社會末期,舊王朝即將崩潰,上層統治者認為當前的主要任務并不是解決自然災害帶來的問題與弊端,而是將鎮壓國內民眾起義和抵御外部入侵放在首位。戰爭往往消耗大量社會財富,國家財政也傾斜于養兵備戰。如明崇禎年間,蝗災肆虐,特為尤甚。很大一部分原因是政府將大部分精力花費在對抗東北女真部落的南侵上。又如清代末期,淮河流域蝗災不止,這與當時清朝內憂外患的政治事實也是有很大聯系的。

其三,不合理的社會生產活動。隨著社會生產力提高,人口數量的增加,人與自然的矛盾也逐漸凸顯。明清時期,淮河流域人地矛盾突出,農民土地數量不足。“農民們將目光投向不宜開辟的山地和湖灘,開始了大規模的以圍墾江湖為主的造田運動。至于無河湖灘地可墾之處,則以墾辟丘陵山地為主。湖田的開墾,梯田的開發,增加了糧食生產,其代價則是山區的土壤侵蝕,下游湖區蓄水面的縮小,河湖灘涂的擴大,蝗蟲生產及產卵的條件愈加優越。”[16](P128)由此可見蝗災爆發不僅與自然條件密切相關,與社會因素也有重要聯系。

二、明清時期淮河流域蝗災治理

在明清時期淮河流域中的自然災害中,蝗災雖不比水災、旱災造成的影響大,但一旦爆發“數千里間草木皆盡,或牛馬幡幟皆盡,其害尤慘過于水旱者也。”[11](P59)可見蝗災的破壞而造成的景象恐怖如斯。蝗災對農作物和生態鏈的針對性破壞要比水、旱災害更強。淮河流域又是明清時期的重要糧產區,蝗災發生必奪食田中稻麥,毀壞其他作物,從而使糧食短缺,引發饑荒。這不僅會威脅民眾的生命安全,又對封建王朝的統治基礎產生動搖。因此無論是朝廷官府還是民間組織及個人,對蝗災的防治都顯得格外重視。

(一)政府主導推廣的治蝗措施

1.政府頒布諭令推動治蝗

明永樂元年,朝廷頒布法令“令吏部行文各處有司,春初差人巡視境內,遇有蝗蟲初生,設法撲捕,務要盡絕。如是坐視致使滋蔓為患者罪之,若布按二司官不行嚴督,所屬巡視打捕者,亦罪之,每年九月行文至一月,再行軍衛令兵部,永為定制。”[17]即國家規定有關部門應春時派人于轄區內巡視,看到有蝗蟲發生的跡象應迅速捕殺殆盡。如因官吏瀆職而使蝗蝻擴散,連同打捕者一同治罪。光緒二年五月“諭長官撫恤,并捕蝗蝻”。[18](P129)

2.政府完善監督機制,保證治蝗效果

正統七年“遣官預絕蝗種,正月,命吏部左侍郎魏驥等五人,分往北京及南京江北諸郡,督有司預絕蝗種。”[19](P620)“宣德十年,山東、河南、應天府、畿南等州縣蝗,少保兼戶部尚書黃福,差官編督捕至是以聞”。[20](P434)蝗災發生后,政府一方面要派官吏組織力量進行治理,同時還會派出行監督職能之要員進行督辦事宜,以此保證蝗災治理效果。

(二)明清時期具體治蝗措施

1.開溝撲打治蝗

徐光啟《除蝗疏》所載,“已成蝻子跳躍行動,便須開溝打捕。其法:視蝻將到處,預掘長溝,深廣各二尺,溝中相去丈許即作一坑,以便埋掩多集,人眾不論老弱悉要趨赴,沿溝擺列,或持箒,或持撲打器具,或持鍬鍤,每五十人用一人鳴鑼其后,蝻聞金聲努力跳躍,或作或止漸令近溝,臨溝即大擊不止,蝻驚入溝中,勢如注水,眾各致力,掃者自掃,撲者自撲,埋者自埋,至溝坑具滿而止,前村如此,后村復然。一邑如此,他邑復然,當凈盡矣。”[11](P62)章義和在其《中國蝗災史》中就提到此法,此法原由清代《除蝻八要》所載“山地則就下坡為溝,平地則先審蝻所向處為溝,蝗勢散亂則為四面溝……十字溝,井字溝。”

開溝撲打之法主要針對蝗蟲的幼蟲,即跳蝻。此時跳蝻并未長成飛翅,活動范圍相對可控,利用擊打金屬器的方法將跳蝻趕入事先挖好的溝中,用土將其填埋。這樣做至少有兩點好處:其一,跳蝻屬于蝗蟲幼體,生殖系統還未成熟,即使埋入土中沒有立即死去,也不用擔心其可以像成體那樣產卵繁殖,殺滅的效果更好。其二,用土埋殺蝗蟲,對土壤保持肥力大有裨益。

2.以粟、米易蝗、易子

同樣,徐光啟在《除蝗疏》中提出此法,“振羽能飛,飛即蔽天,又能渡水。撲治不及。則視其落處,糾集人眾各用繩兜兜取,布囊盛貯。官司以粟易之,大都粟一石易蝗一石”[11](P63)。嘉靖十五年夏,儀征蝗蝻生,“縣令楊孫仲諭民掘取其子,每升償以斗米,成蝻者谷半之,積數百斛”[21]。

《捕蝗考》中也有記載“大小男婦,擔能捉得蝗蟲與蝗子一升者,換餅三十個。”采取以米、粟、餅來換取民眾所捕的蝗蟲、蝗子,一方面提高民眾捕蝗的積極性,對抗蝗災產生積極效果。與此同時,米、粟的發放也有賑濟的效果,可謂一舉兩得之法。

3.藥物治蝗

清代陳崇砥曾在其《治蝗書》中所載,蝗蟲下子之處,“雖有孔可尋,而刨挖甚屬費乎。不如澆之以毒水,封之以灰水,則數小兒之力便可制其死命。其法:用百部草煎成濃汁,加極濃堿水,極濃陳醋,如無好醋,則用鹽鹵勻貯壺內,用壯丁二三人攜帶童子數人擎壺提鐵絲赴蝗子處所,指點子孔,命童子先用鐵絲如火箸大,長尺有五寸,磨成鋒芒,務要尖利,按孔重戮數下,驗明鋒間有濕,則子筒戮破矣。隨用壺內之藥澆入以滿為度。隨戮隨澆,必遍后而已,勿念遺漏,次日再用石灰調水,按孔重戮澆一遍,則遺種自爛,永不復出矣。如遇雨后其孔為泥水封滿,亦可令童輩詳驗痕跡,如法照辦。”[22]采用藥物治蝗,無須動用過多人力,“此方法簡便易行,效果顯著,且童叟即可完成。”[23]

4.生物治蝗

病菌感染治理蝗災也是明清治蝗實踐的一種。康熙五十五年,“徐州鄰縣蝗入州界,不食禾,皆抱草而死。”[24]雍正十二年,“下江、揚州等屬前報蝻子萌動,旋即撲捕及蝗蝻因風抱草自僵等情形。”[25](P174)這類情況,其實是蝗蟲感染了一種由病菌導致的瘟癥——抱草瘟。這種瘟癥在蝗蟲群體內傳染快速,殺滅效果極佳。

除了病菌治蝗外,鳥雀等生物在治蝗中也起到一定作用。乾隆《泰安府志》曾記載,天啟二年,山東“新泰蝗,有禿鹙食之”。生物治蝗是利用自然規律來達到治蝗的目的,是順應天道的治蝗措施。

5.祭祀治蝗

八蠟廟祭祀,設廟之初是為了祭祀各類綜合性的農事,以祈求農業豐產,而后漸漸演變成主要針對“蝗神”的神廟祭祀活動。祈求“蝗神”顯靈,驅散蝗患,保佑作物不受蝗害。天啟三年,夏,合肥知縣,八蠟廟求驅蝗,“滅蝗蝻而生其困窮,當為神式廓舊觀。不數日,霖雨,滿郡界蝗蝻悉殄,而歲則大稔”[26]。舒城縣“遇有蝗災,縣官親祭之”[27]。這里縣官所祭之廟就是八蠟廟。

“劉猛將軍”,也是淮河流域民眾為驅蝗災而經常祭祀的神明。“劉猛將軍”的原型通常被認為是南宋時期抗金名將劉锜。張崇旺在其《明清時期自然災害與江淮地區社會經濟的互動研究》一文中也指出“劉锜符合中國傳統儒家文人的價值觀,且在宋景定年間(1260-1264)得到官方認可,他的形象與劉猛將軍又最為接近,由各方面的記載來看,劉锜應是劉猛將軍信仰的最初原型”。但是劉猛將軍的神像并沒有供奉在他的專廟中,而通常放置于八蠟廟內進行供奉。例如高郵地區“劉猛將軍廟,無專廟,即祀八蠟廟內。”[28]

對于祭祀治蝗一說,現今看來并無科學之根據。祈禳的行為實則只是民眾在面對頻仍的蝗災所作的一種心里調適,而史料中所展現的“應驗”現象也只是當時民眾心中缺乏理性的主觀認知。但在蝗災肆虐之時,人們于廟宇內祈求神明來驅蝗除災也體現了明清時期淮河流域人們對安定、豐實生活的美好期盼和在農業生產、治理蝗災過程中一種希望與理想的寄托。

三、結語

淮河流域作為明清時期農業經濟發展的重心之一,常受到水災、旱災、蝗災的侵擾。蝗災雖不如水旱災害頻繁,但對淮河流域內農業經濟的破壞和造成的損失同樣不可低估。在明代,流域內的山東、河南、安徽、江蘇、湖北五省中,河南、山東兩省受蝗災影響最重。清時,安徽、江蘇又成了淮河流域內蝗災的重災區。蝗災的爆發有其獨特的自然原因和社會原因。從自然方面來看,明清時期淮河流域蝗災的發生與流域內水旱條件、海拔高度、地貌、生長作物的類型以及蝗蟲自身習性有密切聯系。換句話說,流域內的地理要素給蝗蟲的滋生、成長、繁殖帶來良好的條件。從社會方面來看,流域內民眾不合理的生產活動、封建王朝后期的戰爭因素以及農民對蝗災的低防御力也成為助長蝗災在淮河流域肆虐的原因。在農業經濟占主導的封建社會,減輕災害對農業經濟的沖擊,不僅是保障民眾基本生活的內在要求,也是維持封建社會統治穩定的必然要求。因此政府也積極發揮自身優勢帶領民眾進行治蝗斗爭。同時,智慧與勤勞的古代先民在日常生產與生活中,細心觀察、留心總結,形成了一系列不同的防蝗、治蝗的方法措施。這些措施在明清時期淮河流域的治蝗斗爭中取得了良好的效果。

現代治蝗多借助于化學方法,效果雖然立竿見影,但是過度使用化學藥劑的弊端也日益凸顯。如有機磷類(以敵敵畏、二嗪農為代表)、有機氯類、菊酯類(以溴氰菊酯、氯氰菊酯為代表)等農藥在滅殺蝗蟲的同時也會降低土壤微生物群分解和固氮的效能。又如,過量施用化學藥劑帶來的生物抗藥性增強和藥物殘留又會產生農藥更新換代加速和農產品安全問題。現代化學干預手段產生的環境問題和農業倫理問題也更進一步推動人們對“人與農業災害關系”問題的思考。因此,“響應綠色理念,秉持人與自然和諧相處原則”的呼聲越來越高。傳統的“天人一體”的農業災害治理觀念也重新煥發榮光。古代先民治蝗的歷史經驗也啟發出更為“綠色、和諧”的現代蝗災治理新方法、新思路。例如,利用原生禽鳥類、天敵昆蟲類和微生物為手段的生物防治技術的應用,利用楝科、菊科等植物研發的植源性藥物的應用,以及從生態調控方向提出的生態學治蝗對策,等等。由此觀之,先輩治蝗的歷史經驗和治蝗理念在現代蝗蟲防治中仍起到重要的啟發作用。