秦“上郡守”兵器銘刻補說

張建宇

隨著近年來古文字材料的大量涌現,學界逐漸意識到戰國文字資料在文字學、文獻學及歷史學等方面有著重要意義。作為完成統一六國的國家,秦國的銘刻資料不但明顯多于山東六國,同時也有不言而喻的特殊價值。具體到兵器銘刻而言,其銘文包含了年代、職官、人名及地名等要素,這些資料對修訂或補充傳世文獻有著不可替代的作用。本文將論及的“上郡守”兵器(紀年明確者)約有二十余件,其年代涵蓋了惠文王后元至王政時期。

兵器銘刻“上郡守”的身份

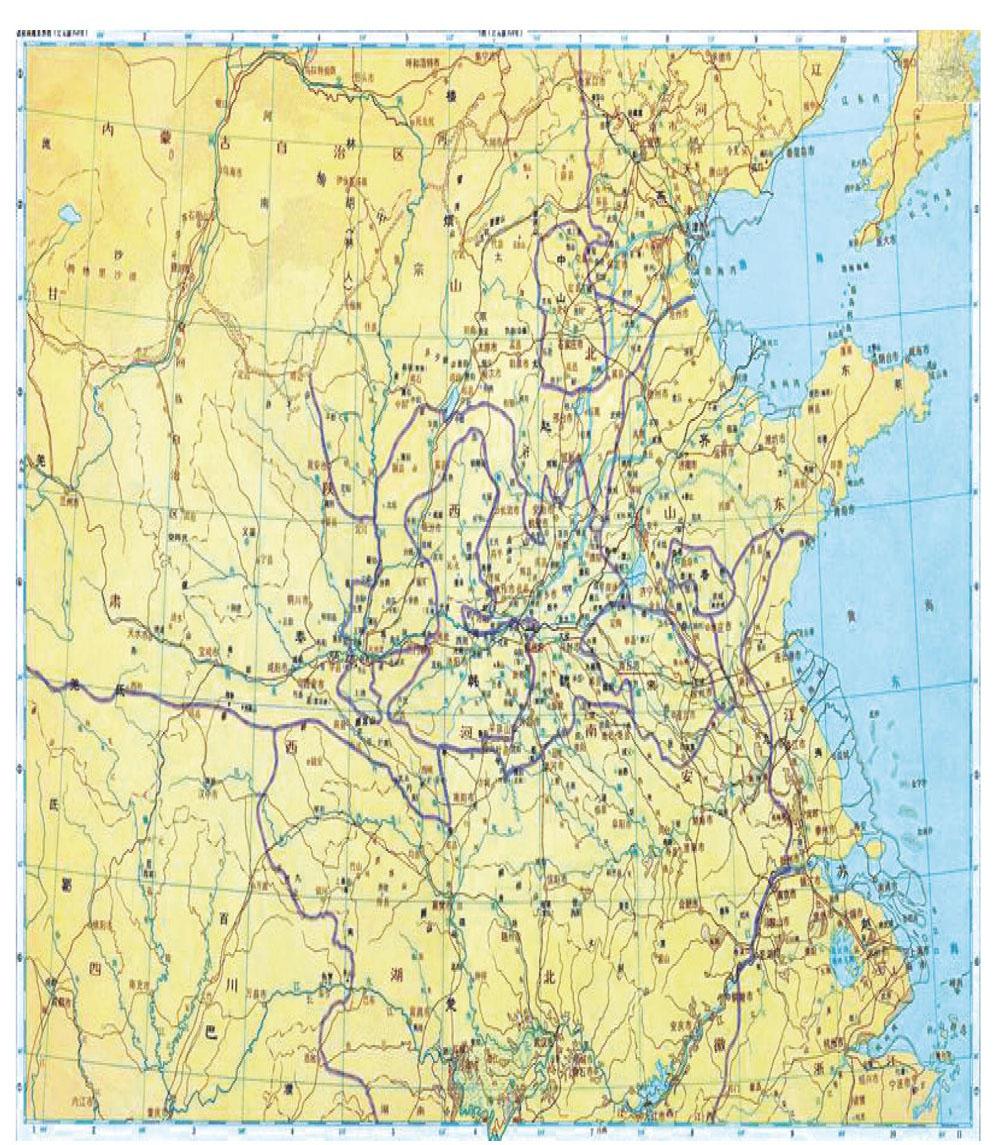

戰國時期上郡本為魏國領土,至秦惠文君十年時,魏將上郡十五縣獻給秦國,秦之上郡即由此而來。上郡南臨魏、韓之河東、三川,東接趙、韓之太原、上黨,再向東即是三晉腹地,地理位置十分重要,將其看作秦國經略中原的軍事基地當不為過。大概正是因為這個原因,在目前所發現的秦國銘刻中,由上郡鑄造的兵器遠多于其他各郡之總和,而其郡守也多見于傳世典籍。但是,關于上郡守“慶”、“夌”等人的身份,學者似未曾留意。同時,《史記》所見“某錯”與“司馬錯”的關系,也影響到了兵器銘刻中“上郡守厝(趞)”的身份認定,這些問題都有重新討論或補充的必要。

據兵器銘文可知,昭王三十七、三十八年時上郡守名“慶”。關于“慶”為何人,諸家無說,筆者懷疑其為《穰侯列傳》中的“胡陽”。“陽”為喻紐陽部字,“慶”為溪紐陽部字。二字韻部相同,聲紐相近,作為人名來講存在相通的可能。胡陽于昭王三十三年取魏四城,次年又破芒卯于華陽,在三十八年攻趙閼與。閼與在今山西和順,若秦國攻之,上郡自為最佳出兵地點,這也為此年胡陽擔任上郡守提供了一個旁證。然其為趙奢所大敗,故至遲在四十年時,上郡守的職位已換作白起。

“上郡守夌”戈為私人收藏,研究者將此器制造年代定為秦昭王四十六年,這是正確無疑的。檢諸史料,筆者以為“夌”當即王陵,其人在《史記》中凡兩見,“陵”從“夌”得聲,二者可以通假當無疑問。昭王四十四年,攻韓太行,明年取野王。四十六年,秦、趙相拒于長平。秦將先為王龁,后為白起。此即為王陵任上郡守時的秦國形勢。至四十八年時,秦不僅已取得長平大勝,更攻占了位于趙都邯鄲不遠的武安,大有一舉滅趙之勢。故秦王命身為上郡守的王陵率兵東進,發大軍攻邯鄲,亦是情理之中的事情。但王陵在進攻邯鄲時為趙及魏、楚聯軍所敗,故昭王將其免職。

《史記》中記載秦國將領除司馬錯外,尚有“錯”、“尉錯”、“客卿錯”及“左更錯”。這些稱呼是否指代司馬錯?兵器銘刻所見“上郡守厝(趞)”究竟為何人?這些問題學界存在不同意見,需要加以辨析。

有研究者認為“《史記》除太史公自序章節外,稱司馬錯時不省略其姓,稱錯的時候不稱其姓。”如果把視線范圍擴大至《史記》全部內容,可以發現太史公寫作時在是否稱姓這個問題上并沒有一定規律,如“庶長疾”“嚴君疾”與“樗里疾”“庶長章”與“魏章”“五大夫禮”與“呂禮”,“五大夫陵”與“王陵”等等,這些都是對同一人的不同稱呼。同時,如果先入為主地將是否稱姓作為判斷標準,這在邏輯上恐怕也是不合理的。所以,筆者更傾向于《史記》中“某錯”代指司馬錯的觀點。

關于秦兵器銘文中的“上郡守厝(趞)”,陳平先生最早提出“其人很可能就是秦之名將司馬錯”,后來討論上郡兵器的學者也多從此說。然楊寬先生卻有不同意見,楊氏主要論據有二,其一是秦郡守為將非常制,其二是典籍所見司馬錯活動區域距上郡較遠。今按,秦郡守率軍出戰在《史記》中即有體現,如《秦本紀》載昭王三十年“蜀守若伐楚”。據兵器銘文可知,樗里疾與向壽分別在惠文王五至七年、昭王十二年至十五年擔任上郡守。而在此期間,樗里疾惠文王七年大敗韓軍于修魚,向壽于昭王十三年取韓之武始,十四年攻伊闕,后白起接替向壽為將。以上三處,距離上郡不可謂不遠,然秦軍將領卻是上郡太守,這是楊寬先生所不曾留意的。另外,在目前所發現的秦兵中,“厝(趞)”最晚見于昭王二十七年,這正是《史記》所載其攻楚之年。無論是古文字資料還是傳世文獻,此年以后皆不見“厝(趞)”“某錯”與司馬錯的記載,當非巧合所致。這或許也可以為證明以上三者為同一人的觀點提供另一旁證。

“上郡守”兵器銘刻的史料價值

由于傳世典籍對戰國時期的記載相對簡略,故而通過對古文字材料的整理,似可深化戰國時期的史實、地理及制度等問題的認識。如前所述,秦“上郡守”兵器銘刻中含有豐富的史料信息。除上揭前輩時賢考訂上郡守的身份問題外,吳良寶先生曾追溯戰國時期魏國上郡的范圍及轄縣。后又結合相關資料,討論了戰國時期秦國上郡的變遷過程。所依據的材料之一即是秦“上郡守”銘刻。蔣文、馬孟龍兩位先生全盤梳理秦上郡所鑄兵器后,發現“秦上郡戈的最初置用地全部在上郡境內”的規律,繼而考釋出《二年律令·秩律》中的“襄城”,確認其亦為上郡屬縣。這些研究均在不同程度上補充了《史記》及《戰國策》等文獻,進一步推動了戰國及秦王朝的相關問題研究。此外,秦“上郡守”兵器銘刻中尚有一些重要信息有待發掘,下面略作說明。

受法家思想影響,戰國時期的題銘由春秋時的“物勒主名”逐漸轉化為“物勒工名”。秦地方所鑄兵器的監造者多為郡守,而“工師”前則多冠縣名。既然“物勒工名”的目的是“以考其誠”,那么應該可以確定,工師前的縣名即是該器物的實際鑄造地。就目前所見的資料而言,秦上郡兵器的鑄造地只有高奴與漆垣。黃盛璋先生曾認為“秦上郡兵器既多為高奴所造,高奴很可能為秦上郡治。”現在看來,二地產量相當,黃氏的觀點恐怕難以成立。據筆者統計,魏國在上郡的冶鑄地有高奴、漆垣及圜陽,而圜陽又一度為趙國所有,秦國在此地的統治似并不牢固。如此一來,秦國在上郡的冶鑄業則幾乎與魏國完全吻合。秦國不僅在行政建置方面繼承了魏國,在工業方面亦是如此,歷史的延續性于此得以體現,這是以往的研究者所不曾留意的。

《漢書·地理志》載高奴“有洧水,可?。”《水經·河水注》又言:“水上有肥,可接取用之。”《博物志》稱酒泉,延壽縣南山出泉水,大如筥,注地為溝,水有肥如肉汁,取著器中,始黃后黑,如凝膏,然極明,與膏無異,膏車及水碓缸甚佳,彼方人謂之石漆。陳直先生認為上述材料“皆我國石油礦最早之記載。”這或許便是高奴成為戰國時期冶鑄重地的自然條件。至于漆垣的相關情況,由于材料所限,暫不能深入討論。

秦國的“軍功爵”制歷來為治史者所關注的重點,惜戰國時期文獻較少,一些問題仍懸而未決,如秦國的官、爵是否存在嚴格的對應關系。閻步克先生在梳理漢代的官、爵關系時認為“爵、秩間并不存在級級對應的關系,而是因時因事而變的。”而蔣文先生在討論上郡守兵器時則認為“上郡守的地位似乎至少在右更(14級)以上。”由前可知,王陵在昭王四十八年時爵仍不過五大夫(這也是目前能夠考訂的上郡守中爵位最低者),而其在四十六年時便可出任秩祿可能為二千石的郡守。以此觀之,蔣說似應加以修訂。又,樗里疾在惠文王七年爵庶長,官上郡守。這里的庶長當為“大庶長”之省稱。在二十等爵制中,五大夫至大庶長,正好涵蓋了所有“卿爵”范圍。那么從樗里疾和王陵的兩個例子來看,應該可以認為,在戰國時期的秦國,只要有“卿爵”及以上(如白起)者,理論上均有擔任郡守的資格。《二年律令·傳食律》載“卿以上比千石”,《賜律》亦云“卿比千石”,此時二千石郡守的地位,當已非卿爵(至少一部分是)可比了。如果將上述結論與此相聯系,似乎能反映出戰國中后期至西漢早期的官、爵地位變化。

樗里疾在任時,上郡剛剛入秦不久。疾為惠文王異母弟,又有戰功,自為上郡守之不二人選。昭王二十七年之前,秦的主要攻略對象為韓、魏,司馬錯正在此階段由上郡主攻魏之河內。而此后一段時間,秦將戰略重點移到齊、楚,大概也正是這個原因,目前仍未發現昭王二十八至三十六年間的上郡兵器。后由于趙國悔約,昭王大怒而命上郡守胡陽攻閼與。與此同時,昭王接受了范雎的建議,對外實施“遠交而近攻”的戰略方針,故用兵重心又重新轉回韓、魏。然胡陽為趙奢所敗,想要吞滅三晉,自然要讓戰功赫赫的白起管理作為秦國軍事重鎮的上郡。另外,通過胡陽與王陵的事例可以發現,秦國將領在戰爭中若有失利,則再難被重新起用,兵器銘文也從側面體現了秦國“貴軍功”的特點。經過這樣一番梳理,不僅能將傳世史料與兵器銘文較好地系聯,同時也能夠再次表明,在當時“爵”是身份地位的象征,而“官”卻有較大的流動性,即“因時因事而變”的,“漢承秦制”的特征亦于此得以體現。

此外,秦“上郡守”兵器銘刻中也包含了一些與秦國法制有關的材料。如昭王十三年的“工更長”,至十五年時已是“工隸臣”。蘇輝先生認為“由此可見秦法之酷,民眾動輒得咎。”通觀現有材料可以發現,秦國兵器銘文所見刑徒有城旦、鬼薪及隸臣。《漢書·刑法志》載“罪人獄已決,完為城旦舂,滿三歲為鬼薪白粲。鬼薪白粲一歲,為隸臣妾。隸臣妾一歲,免為庶人。”由此可見,在漢朝時三者的地位應是遞增的。而在戰國時期的秦國,他們卻都要參與到鑄造兵器的活動當中。同時,昭王十三、十九及二十五年的兵器銘文中均有名“渠”者。其在十三年為鬼薪,十九與二十五年則為隸臣。這則信息一方面反映了漢制與秦法的相關性,即鬼薪服役一定時間后,其身份可改為隸臣。另一方面,“渠”作為隸臣的時間至少有六年,這與漢制中的“隸臣妾一歲,免為庶人”相比,顯然更為殘酷。戰國秦漢間的法制異同及其變遷,還有待日后結合簡牘等材料進行深入探討。

戰國時代是中國歷史上重大的變革和發展時代,地方行政由封建而變郡縣,任官制度由世卿世祿制逐漸演變為分科分層的官僚制。由于秦燒天下詩書,項羽西屠咸陽,使得相當一部分史書罹難。司馬遷撰《史記》“罔羅天下放失舊聞”,使其中保存了相當一部分戰國史料,但他仍然感嘆道“惜哉,惜哉!獨有秦記,又不載日月,其文略不具。”從而使《史記》多有自相矛盾之處。幸賴如今出土材料日漸增多,戰國時期的銅器、兵器、貨幣、璽印及簡牘文字等資料,都是研究當時社會的第一手寶貴材料,此亦無需贅言。但戰國古文字材料大多零星瑣碎,如何將其與傳世典籍緊密結合,或為當下戰國史研究的重要問題。

在利用古文字材料時,竊以為最基本的一點應是辨偽,然后是文字釋讀以及器物編年等工作。同時,歷史上存在大量的偶然因素,如戰國時期異人同名的現象并不罕見,趙國便有兩趙豹、兩趙何。僅依據人名來判斷其身份的做法自然存在一定的風險。但如果結合相關史實,找到其中的某些共性,似可增強結論的可信度。本文在前人的研究成果之上,重新梳理了已發現的秦國“上郡守”兵器銘刻,補充或糾正了以往研究中存在的不足,相信隨著未來更多材料的發現,在學界的共同努力下,戰國史的展現將更加全面。

作者單位:吉林大學古籍研究所