敦煌變文中的大眾教化

黑曉佛

變文講唱的主體與受眾

變文,根據其內容的不同,其講唱的主體亦有不同。一般而言,佛教類作品的講唱主體多為僧尼,如唐代最負盛名的俗講僧文溆以及文籍中記載的海岸、體虛、齊高、光影等。P.3051《頻婆娑羅王后宮彩女功德意供養塔生天因緣變》卷末有一段文字:

佛法寬廣,濟度無涯,至心求道,無不獲果。但保宣空門薄藝,梵宇荒才,經教不便(辨)于根源,論典罔知于底漠(謨)。輒陳短見,綴秘密之因由;不懼羞慚,緝甚深之緣喻。

由“空門”二字可知,“保宣”當是僧人。王重民先生研究認為,“保宣”就是此變文的作者。

道教變文的表演主體與佛教變文相似,其主要為佛道教徒。通過韓愈《華山女》詩可知,除了僧講俗講之外,道士(道姑)也參與其中。敦煌變文中的《廬山遠公話》即為道教俗講的代表。

歷史故事、民間故事則多由民間藝人演說。如吉師老《看蜀女轉昭君變》、李賀《許公子鄭姬歌》、王建《觀蠻妓》、李遠《轉變人》等所載看,其演說主體主要為民間藝人,且多為女性藝人。

變文講唱面對的對象主要有宮廷、文人和廣大民眾三個受眾群體。目前所見關于變文(轉變)的較早的文獻就來自于宮廷。后來逐漸在社會上廣為演出并為文人士子及普通民眾所熟悉。這從一些唐人詩句中可窺其一二,如《贈常州院僧》:

一住毗陵寺,師應只信緣。院貧人施食,宿靜今窺禪。古磬聲難盡,秋燈色更鮮。但聞開講日,湖上少魚船。

又,《聽僧云端講經》詩云:

無生深旨誠難解,唯是師官得正真。遠近持齊來諦聽,酒坊魚市盡無人。

姚合的兩首詩反映了俗講在地方受歡迎的情形。再如貫休的《蜀王入大慈寺聽講》:

木鐸聲中天降福,景星光里地無災。百千民擁聽經座,始見重天社稷才……

另,僧圓照《貞元新定釋教目錄》載:

永泰元年九月十七日,高品李希逸奉敕:應先西明寺百座法師大德。并赴資圣寺佛殿為國轉經行道。其資圣寺百座法師良賁五十座。依前講說仁王般若護國密嚴等經普及蒼生。其京城諸寺觀僧道等并二時于當處轉經行道。仍令三綱差了事僧專知撿校。務在精修不得疏怠。爾時兩街大德百座法師準敕咸皆萃資圣寺。二時講唱兩上轉經行道。午時及與日暮。供設音樂無易。于初夜后夜悉集大講堂內。齊聲稱念摩訶般若波羅蜜多。為國為家愿無憂懼。京城寺觀轉念亦然。

據上可知,當時(“永泰”為唐代宗李豫年號,“永泰元年即公元765年”)俗講(或變文)的聽眾全是世俗大眾。唐人趙璘《因話錄》有云:“不逞之徒,轉相鼓扇扶樹,愚夫冶婦,樂聞其說,聽者填咽寺舍,瞻禮崇拜,呼為和尚教場。效其聲調,以為歌曲。”由此可見變文在當時社會流行之程度以及廣大民眾和僧侶對變文講唱的喜愛。

敦煌變文講唱影響最大、范圍最廣的群體是那些文化水平并不高甚至目不識丁的最普通的社會廣大民眾。在文化、教育資源嚴重匱乏的中古敦煌社會,變文講唱最為廣大民眾最主要的娛樂方式,因其思想內容的平民化、大眾化和表現形式的直觀化、具象化而深受社會大眾的喜愛,而且一度作為敦煌民眾最易接受和最為喜愛的文化形式。變文中所承載的各種價值觀念也伴隨著變文的傳播,迅速進入到了社會生活的各個角落以及社會大眾的思想意識之中,由此扮演了敦煌大眾教育的重要角色。

變文講唱與大眾教化

變文文字體式的基本特點是散韻相間。散文部分主要用于敘述故事和人物動作、行為,韻文部分則主要抒情繪景,描刻形象、烘托氛圍。在變文中,韻文往往會重復散文的內容(甚至于重章疊句),這種重復在文本敘事中理應盡量避免,但是在說唱文學的口傳敘事中卻尤其特別的意義。這種有意的重復往往起到渲染感情、烘托氛圍、調動情緒、加深印象的作用,這在《破魔變文》《漢將王陵變》《八相變》等作品中均有體現和運用。

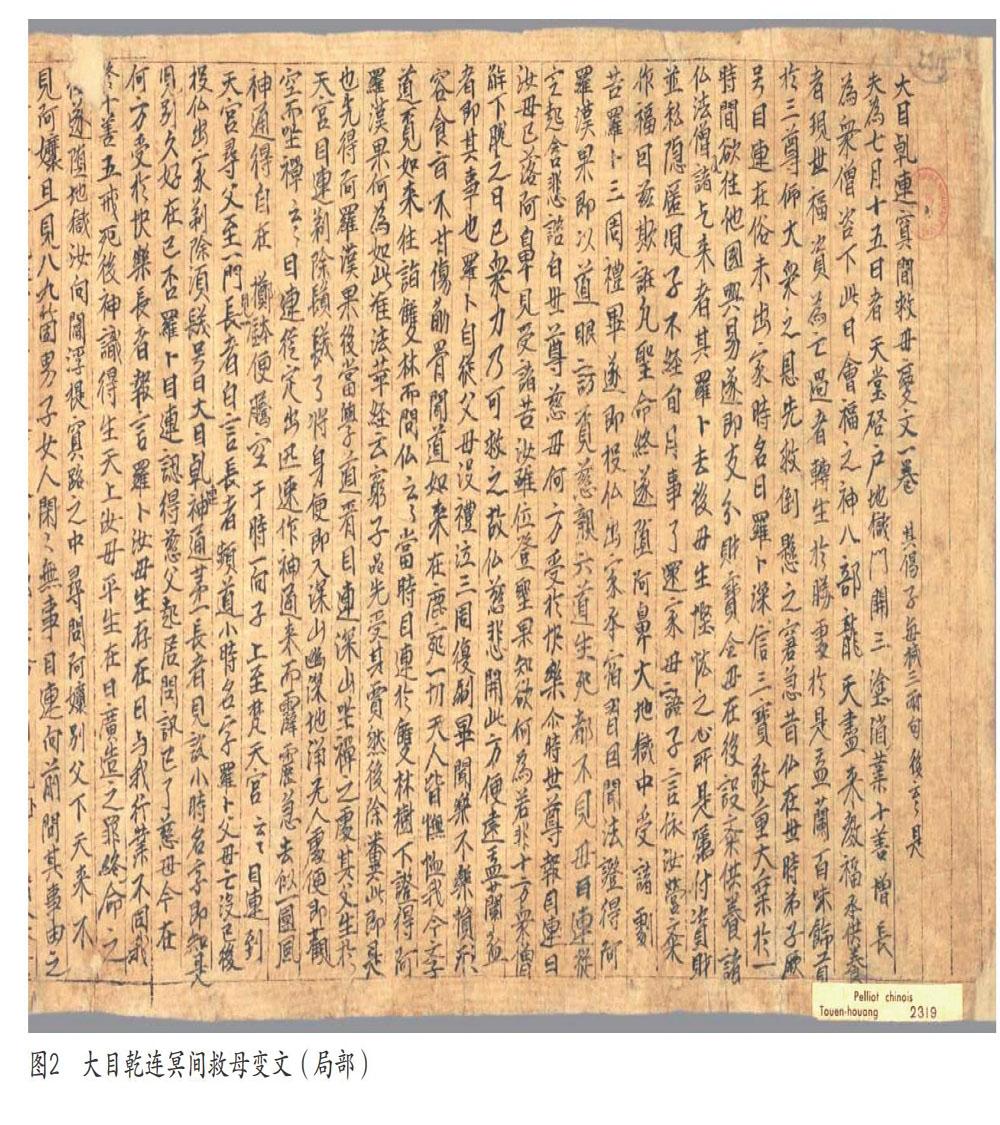

變文還有一個特點就是“圖文并茂”的敘事手法。所謂“文”就是變文,“圖”就是變相。變相的一個主要用途就是配合變文講唱,以達到良好的效果。敦煌變文中文本與圖像配合的作品很多,如P.4524《降魔變文》寫卷正面為圖畫,分別描繪“金剛杵破山”“獅子嚙牛”“象踏寶池”等變文中舍利弗與六師斗法的情節,寫卷背面則是變文文本。又如S.2614《大目乾連冥間救母變文并圖一卷并序》,雖無圖見存,但由題目可知該變文必有圖畫相配。再如B.8437、B.8438《八相變》中所說:

況說欲界,有其六天:第一四天王天,第二忉利天,第三須夜摩天,第四兜率陀天,第五樂變化天,第六他化自在天。如是六天之內,近上則玄極太寂,近下則鬧動煩喧。中者兜率陀天,不寂不鬧,所以前佛后佛。總補在依此宮。今我如來世尊,亦當是處。此是上生兜率相。已上總管,自下降質相。

此處,講唱法師特意標明其前文所講為如來上生兜率陀天的變相。為了引起聽眾的注意,法師在此處作了特意提醒,并將相應的圖畫予以切換。另,現存寫卷P.2003《佛說閻羅王授記四眾預修生七往生凈土經》(尾題《佛說十王經》)、P.2010《觀音經一卷》(尾題)、P.2013《佛說灌頂拔除過罪生死得度經》等,皆為圖文并茂。李小榮先生據此推測,上述圖文并茂的寫卷當為講經之用。

傅蕓子先生在《關于<破魔變文>》一文中對變文與變相關系進行了深入論述:

所謂變者乃佛的“說法神變”之義。唐五代間,佛教宣傳小乘,有兩種方式,即變相圖與變文,均刺取經 典中的神變作為題材,一為繪畫的,一為文辭的,即以繪畫為空間的表現者為變相圖,以口語或文辭為時間的展開者為變文是也。

當讀到傅蕓子先生的這番論述之后,結合有關文獻,筆者對變相與變文的關系有了更為深入的認識。

不僅佛教變文配以圖畫,世俗變文也都配有圖畫進行演說。如《李陵變文》《漢將王陵變》《張義潮變文》《張淮深變文》也都有相應的圖畫。于向東先生對世俗變文中的主要提示語進行了大致的統計并由此認為,“這些變文的提示語與佛教壁畫的榜題、變文中的提示語有較多相似之處,可以間接說明這一點” 。程毅中先生認為,這些提示語應是講唱者提醒觀眾看圖的標志。 由此可見,世俗變文中通常也會有相關的圖畫予以配合。這些圖畫的常用量詞為“鋪”,如《漢將王陵變》中“二將辭王,便往斫營處。從此一鋪,便是變初。”又,尾題“漢八年楚滅漢興王陵變一鋪”。根據傅蕓子先生的推測:“‘立鋪,大概是將畫卷立起,便于給聽眾看,好似‘看劇一般,這圖幅是和講唱純佛教的變文輔助用的變相圖是同一作用的。可見講唱變文需要用圖像來作說明,佛教的變文是如此,非佛教的變文也是如此的。” 除此之外,我們還可從吉師老的《看蜀女轉<昭君變>》詩中找到一些依據。詩的題目中一個“看”字,表明作者對《昭君故事》的認識和理解是通過視覺而不僅僅是聽覺獲得,由此強調了圖畫在整個講唱過程中的重要性。詩中“翠眉顰處楚邊月”的形象更多的也可能是“看”到的,而“畫卷開時塞外云”則將一幅“昭君出塞圖”直接呈現在觀眾面前。有學者研究認為,《孟姜女變文》也有圖畫相配,可擬為《孟姜女變相》,表現的是“修筑長城的場景,與正面描寫艱辛勞役的文字相表里,配合頗為緊密”。 變文是講說的藝術,而變相是視覺的藝術,二者的巧妙結合,大大增強了變文的傳播效果。變相的直觀性能起到吸引觀眾和便于觀眾理解的作用,因為“繪畫對于文盲,如書籍之對于能讀會寫的人。”對于那些文化水平并不高或者根本沒有機會接受教育的普通民眾而言,這種直觀、形象的圖畫更有助于他們對其內容的接受和理解。同時,變相在變文講唱中,往往會在關鍵的情節和重要的內容處給聽眾(觀眾)以直觀地再現和展示。圖畫的這種直觀的再現和展示往往勝過講唱者繪聲繪色的表演,其講唱效果自然可想而知。而且圖畫的直觀再現和展示,也解決了單純用語言表述無法表達或表達不清、表達效果不佳的難題。不僅如此,變文講唱中還有諸多樂器予以配合,更增強了其演唱效果。

變文是一種講唱的文藝形式,它不僅僅是通過文本的方式傳播其內容,而是通過口頭的說唱和表演來完成的。這種表演是一種現場的、面對面的“直播”,所以也就大大縮短了講唱者與聽眾(觀眾)之間的距離,從而使所有的參與者都置身于一種“想象的真實”之中,共同親歷一個由他們共同營造起來的“真實的場景”(不論是宗教的虛幻還是歷史、傳說的臆造,此時都是一種藝術的真實)之中,并在此過程之中完全融入到故事情節及人物悲歡之中。這樣一種傳播形式,在文化教育并不普及、傳播形式極度匱乏的中古社會而言,無疑扮演了重要的角色,使變文在此一時期由一種“小眾文藝”迅速走向廣大民眾的社會生活之中,也由此對當時廣大民眾的知識、思想和信仰產生巨大而深遠的影響。對當時的普通民眾而言,他們對時事的了解、對歷史的認識、對人世態度甚至對世界的想象以及對于生活的意義、生命的價值、倫常的觀念等等,幾乎都是由此途徑得以獲取。

變文講唱以及所有說唱文學的最大的特點就是通俗,就是淺顯易懂,能夠為社會上大多數人所理解和接受。變文故事寓抽象教化倫理于形象具體的生動人物與傳奇故事之中,在滿足社會大眾忙里偷閑、趨附風雅與獵奇心理的同時,以“春風化雨,潤物無聲”的方式滲透以道德宣教。在潛移默化之中將一種價值和觀念傳遞甚至強制于廣大民眾內心之中。

作者單位:中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)