交互性信息藝術設計與現代科技的融合發展

摘要:交互性信息藝術設計是信息時代新興學科。本文重點論述信息藝術設計與交互藝術的發展歷程與現狀,分別以當代電影、虛擬現實和增強現實藝術作品為例,探討當前階段科技與藝術在人機交互中的有機融合,并分析未來人工智能技術的發展對交互藝術的影響。

關鍵詞:信息藝術設計;交互藝術;虛擬現實;增強現實;人工智能

科技與藝術是人類在進化歷史中逐漸孕育出的兩大寶貴財富,二者的形成都對人類社會的發展起到了不可磨滅的作用,但從歷史的進程來看,二者在發展過程中并不是獨立存在的,而是相互依存、共生的。正如李政道對二者的描述:藝術與科學是一個硬幣的兩面。縱觀整個人類歷史的發展進程,科技革命與藝術的創新總是不可分割的,科技的進步驅動著藝術形式的創新,而藝術思想的升華也推動了科技的躍進。例如,造紙技術的出現推動了繪畫藝術的發展;照相機的發明孕育了光影造型的藝術——攝影藝術;而文藝復興的偉大思潮解放了人類的思想,一舉將人類帶入工業時代。

隨著現代科學技術的不斷進步,人類世界已從工業社會步入信息時代,無所不在的信息早已融入人們生活的每個角落,人類正在開辟一個信息化的新紀元。在劃時代的背景下,計算機科學、互聯網、虛擬現實以及人工智能等技術的發展迫使藝術設計學科不斷拓展和革新,技術催生了新的設計形式[1-4],信息藝術設計學科應運而生[5-7]。信息藝術設計作為藝術與科學之間的橋梁,逐漸演化為內涵豐富的新興學科。

設計藝術以設計實踐為基礎,因此信息藝術設計必定是建立在社會實際需求的基礎上的學科[8]。例如,交互性公共藝術介入地鐵空間的地鐵公共藝術設計[9],融合了新媒體技術與藝術的旅游數字服務平臺信息藝術設計等。而交互設計作為信息傳遞的重要渠道成了信息藝術設計的重要環節。隨著科技的不斷發展,交互性信息藝術設計與科技的融合將不斷創新藝術設計的形式,為科技與藝術的發展注入強大的生命力。本文旨在探討交互性信息藝術設計與科技的融合發展之路,分析了信息藝術設計與交互設計的歷史與現狀,分析了當前階段虛擬現實等技術與交互藝術的融合形式,展望了藝術設計在新時代的發展方向與趨勢。

1 信息藝術設計概述

藝術設計是人類在漫長的演化進程中自覺創造的寶貴財富,它伴隨著人類的歷史進程一路前行,在不同的時代呈現著不同的特征。在農業社會,它主要表現為手工藝品;在工業時代,工業設計致力于讓機器更好地為人類服務,藝術設計更多體現在機器的尺寸、質感和造型等方面;步入信息時代后,社會的信息交換變得比物質交換更頻繁,人類的衣食住行都離不開信息的服務,信息的爆炸式增長帶來了信息過載、信息孤島等一系列問題,對信息進行加工提煉變得十分重要。如何快速、高效并且準確地傳遞信息的價值,如何使信息的傳遞過程給人帶來舒適感,這些正是人類所面對的重要問題,而僅僅依靠科技是無法完全解決這些問題的。基于這些原因,對信息進行有效設計的學科逐漸興起。可以說,信息藝術設計的目的就是使信息高效傳遞、有效利用并且提高用戶的體驗感。

信息藝術設計最主要的特點是它不再局限于對產品的物理設計,而是更多地賦予其“精神”屬性,強調產品的組織結構、智能化與人機交互,更加注重產品的使用體驗。目前,學術界對信息藝術設計的概念還沒有一個準確的定義[10],而清華大學美術學院院長魯曉波教授的定義是借用數字化手段,以簡潔優美的信息界面、產品、環境為媒介,為用戶創造和諧的信息交互體驗。

從這個概念中可以看出,信息技術、媒體和用戶體驗是影響信息藝術設計的重要因素,信息藝術設計的發展與創新需要建立在這三個要素的基礎上(見圖1)。信息交互設計作為連接人與媒體的渠道,決定著用戶的體驗,是判斷信息藝術設計是否成功的重要依據之一。

雖然信息藝術設計學科的發展時間很短,但它無疑成了當今藝術設計領域最重要的方向之一。“信息藝術設計”一詞最早誕生于平面設計,隨著計算機和網絡等技術的不斷發展和完善,它從最開始的網頁平面設計到軟件界面設計,經過與交互設計的融合,逐漸發展為一門注重用戶體驗的藝術設計學科。

2 信息設計中的交互藝術

2005年清華大學美術學院開設信息藝術設計專業,并對信息藝術設計的主要應用領域進行了闡述,交互產品界面正是其中最主要的一項。

清華大學信息藝術設計系原主任徐迎慶曾指出,人機交互設計是當人與機器作為一個完整系統協同工作的時候對系統行為的設計[11]。

關于產品的交互性,簡單來說就是人與產品的交流過程,因此它更強調用戶的使用體驗。交互性設計的內核就是在滿足科技基本功能的前提下,盡可能地舒適與便捷,用設計與藝術的表達形式縮短人機之間的“精神距離”,也正因如此,交互設計成了信息時代產品設計的重要組成部分。值得一提的是,交互設計的人性化需求注定了它的交叉學科屬性,工業設計、美學、平面設計、軟件工程、網絡技術、心理學與人工智能等眾多學科均被包含在其中。

最早的人機交互可以追溯到計算機誕生之初,人類利用鍵盤鼠標對電腦進行的文字輸入和輸出,這種人機交互方式的革新被稱為“第一次人機交互革命”。隨著計算機技術的發展,圖形界面的出現結束了人機交互的“黑屏時代”,被稱為“人機交互的第二次革命”。如今最為大眾所熟知的微軟操作系統就是圖形界面革命誕生的偉大成果,這種圖形界面至今仍是人機交互的主要方式。而以美國蘋果公司革命性產品蘋果手機為代表的多點觸控技術被稱為“第三次人機交互革命”。觸控技術的發展解放了人類的“鼠標手”,再一次拉近了人與機器的距離。

從21世紀開始,隨著互聯網等新興技術的崛起,交互設計開始進入人們的視野,從高校教學、科研研究以及企業實踐等方面來看,以用戶體驗為中心的交互藝術逐漸深入人心,嵌入所有的行業發展之中。尤其是隨著互聯網、物聯網、大數據、虛擬現實以及人工智能技術的革新,交互性信息藝術設計正經歷著前所未有的歷史變革。

3 科技與交互藝術的融合實例

科技的發展豐富了交互藝術的形式,也極大地提高了用戶的體驗感。3D電影就是科技與交互藝術融合成功的實例之一。2009年,詹姆斯卡梅隆導演的電影《阿凡達》上映后,全世界掀起了一股3D電影熱潮。數字攝影技術與巨幕放映系統的跨越式進步給電影藝術帶來了全新的活力,然而,雖然觀眾的體驗感大大提高了,但電影與觀眾的交互仍是單方面的。而2018年上映的電影《黑鏡:潘達斯奈基》則開啟了電影與觀眾交互的新模式。影片采用了樹狀分叉敘事的方式,共設置了30處情節交互選擇,觀眾在情節支點需要替主人公做出選擇,從而達到不同的結局。這種融合了電影與游戲雙重特質的互動藝術,是電影藝術在敘事方面的新突破。

沉浸式虛擬現實技術的出現將交互藝術提升到了新的高度。用戶通過佩戴顯示頭盔,將視覺聽覺封閉起來,并通過計算機創造的虛擬空間達到一種身臨其境的沉浸式體驗。虛擬現實設備會跟蹤用戶的眼球、肢體和語言等并作出實時反饋,在營造氛圍的同時增強了用戶的體驗感與互動性。以2017年威尼斯電影節最佳虛擬現實體驗獎《沙中房間》為例,該作品將手繪的視覺與震撼的音樂相結合,通過諸如飛翔的獨特視角,賦予觀眾藝術與自由的獨特感受。觀眾可以通過虛擬現實設備進入不同的房間,可以任意涂改黑板上的文字,可以隨意觸碰場景中的雕塑作品,在體驗不同故事的同時進行互動,在虛擬的世界中感受時空的變換與藝術的魅力(見圖2)。

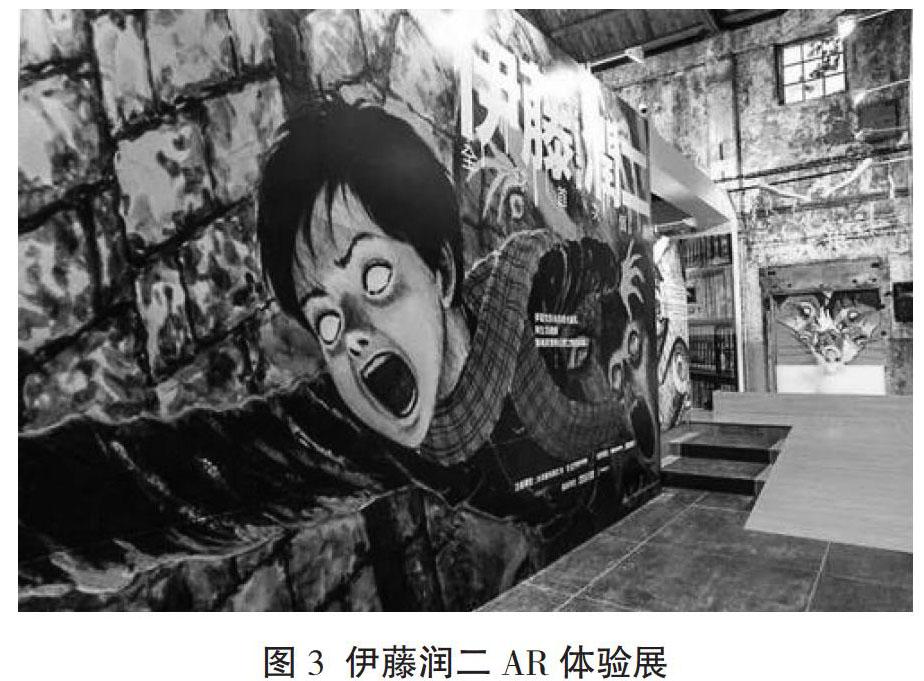

增強現實技術的出現則將虛擬、現實與交互藝術合二為一。不同于虛擬現實的完全虛擬沉浸形式,用戶可以利用增強現實技術在現實的場景中看到虛擬的物體,可以通過手勢、眼鏡與語言等方式與設備進行交互。增強現實技術的出現改變了傳統的交互空間藝術,它將真實世界與虛擬世界同時展現在人類的視覺中,進一步提升了用戶的交互感與沉浸感。以伊藤潤二經典美學體驗展為例,在展出中,主辦方借用增強現實技術對伊藤潤二的經典作品進行了真實的呈現,將靜態作品呈現出動態效果,同時輔以音樂特效,不僅增強了作品的恐怖效果,更讓觀眾深切地體會了伊藤潤二藝術作品的怪奇與美學感染力(見圖3)。

4 人工智能與交互藝術的未來

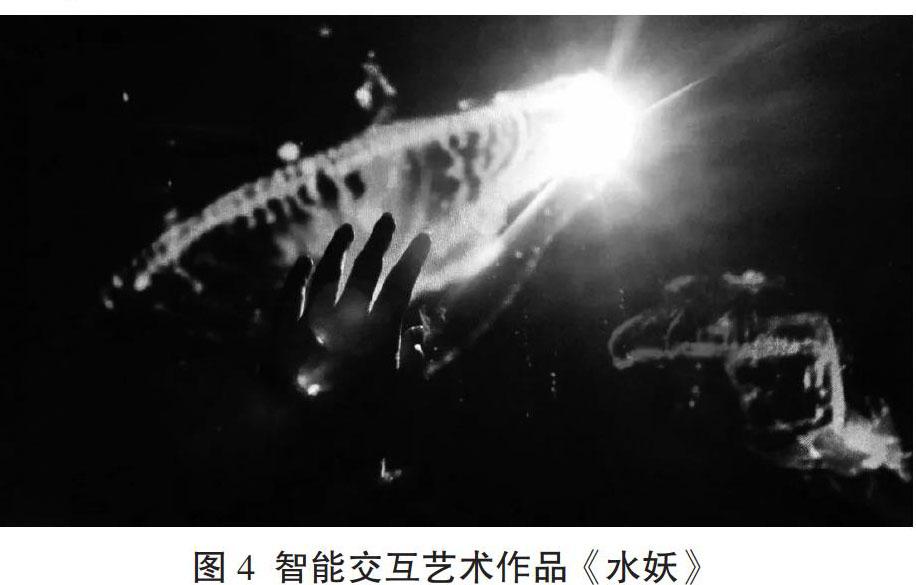

隨著人工智能技術的興起,一種新的智能交互藝術形式悄然發展。在智能交互藝術中,觀眾不僅可以通過觸控信息和語言信息與系統進行交流,更可以通過肢體語言、眼神、表情,甚至是人類交流都未曾達到的腦波思維進行互動。當前這些技術雖然還未完全成熟,但已初見端倪。例如,在智能交互藝術作品《水妖》中,創作者將視覺、聽覺和觸覺相互融合,創造出了沉浸式的互動體驗效果(見圖4)。作為一種新的藝術媒介,其表達意境直達觀眾內心深處,使人如同身臨其境。

基于腦電波的交互藝術形式進一步顛覆了人類對交互形式的想象。2017年4月14日在耶魯大學舉辦的藝術展上,人工智能藝術家劉娃的腦電波交互藝術作品《靜止》引起了觀眾的注意。觀眾通過佩戴可以收集腦電波的設備與藝術作品進行交互。在昏暗的房間中,燈光、樹影與墨汁均隨著人的腦波變化而不斷變化。當觀者集中精力閱讀書籍時,集中的注意力讓臺燈趨于明亮、墨汁不再涌動、樹影停止搖晃,一切再歸于平靜。在這個作品中,人的思維與真實世界的相交與分離體現在了光影的明暗動靜之中(見圖5)。

利用人工智能技術,人機交互藝術設計可以真正實現“所想即所得”的理想主義。當前人類社會正處于低級層次的弱智能階段,在這個層次,智能機器無法真正進行自我判斷、分析和處理問題,即并不具備真正的智慧和獨立意識。弱智能交互只是人機之間的簡單交互,它的功能是建立在人工事先設置的程序的基礎上的。而未來交互藝術設計的發展趨勢將以強智能為主,智能機器不僅能識別人類手勢、姿勢和眼球等的變化,甚至可以識別生物的眼神、表情乃至情感的微妙變化。在這種狀態下,交互藝術的發展將達到空前的高度。也許有一天,電影《鋼鐵俠》中的人工智能賈維斯將成為現實生活中的普通一角。而在更遙遠的未來,人類甚至可以不用肢體和語言,僅通過腦波就實現與世界的交互過程,這一切都十分值得期待。

毫無疑問,人工智能技術的發展將為交互藝術的發展注入全新的生命力。而隨著科技的不斷進步,未來的人機交互藝術或許可以達到人類交流的高度,人工智能可以讀懂人類的喜怒哀樂,甚至會讓你覺得就是在與人類交流。彼時,科技就可以真正被稱為藝術。

5 結語

在人類歷史長河中,科技與藝術的發展一直息息相關。科技催生了藝術形式的創新,藝術的進步也從側面推動了科技的進步。交互設計作為信息藝術設計的重要組成部分也正隨著科技的發展而不斷進化,在人工智能等技術的推動下,信息藝術設計在未來的潮流中定將不斷迸發出新的活力。

參考文獻:

[1] 師丹青,王之綱,徐迎慶,等.信息藝術設計:在藝術和科學融合的“臨界點”上[J].裝飾,2019(09):50-54.

[2] 宋彬彬,曾明.擬像的秩序:后工業時代的信息設計[J].文藝爭鳴,2017(10):190-193.

[3] 王小茉.藝科融合,知而行之——清華大學美術學院院長魯曉波教授的學術探索之路[J].裝飾,2016(10):58-63.

[4] 田君.融匯與超越——徐迎慶的信息藝術設計教育觀[J].裝飾,2016(06):50-55.

[5] 王平.“信息文科”的學科交叉特性與發展趨向——以南京郵電大學“信息藝術設計”為例[J].文藝研究,2015(11):161-168.

[6] 付志勇.從學科交叉到開放性創新人才培養——寫在清華美院信息藝術設計系建系十年之際[J].裝飾,2014(12):12-15.

[7] 魯曉波.飛越之線——信息藝術設計的定位與社會功用[J].文藝研究,2005(10):122-126,168.

[8] 舒悅.交互性地鐵公共藝術的設計策略探究[J].包裝工程,2016,37(12):93-96.

[9] 魯曉波.回顧與展望:信息藝術設計專業發展[J].裝飾,2010(01):30-33.

[10] 李季.旅游景區數字服務平臺的信息藝術設計體系建構與研究[D].上海:上海大學,2018.

[11] 徐迎慶.徐迎慶:交互設計與交叉學科[J].設計,2019,32(08):39-41.

作者簡介:邵韻如(1989—),女,遼寧鞍山人,碩士,行業研究員,研究方向:周期、消費。