【梵天凈土】張小夫多媒體交響樂音樂會

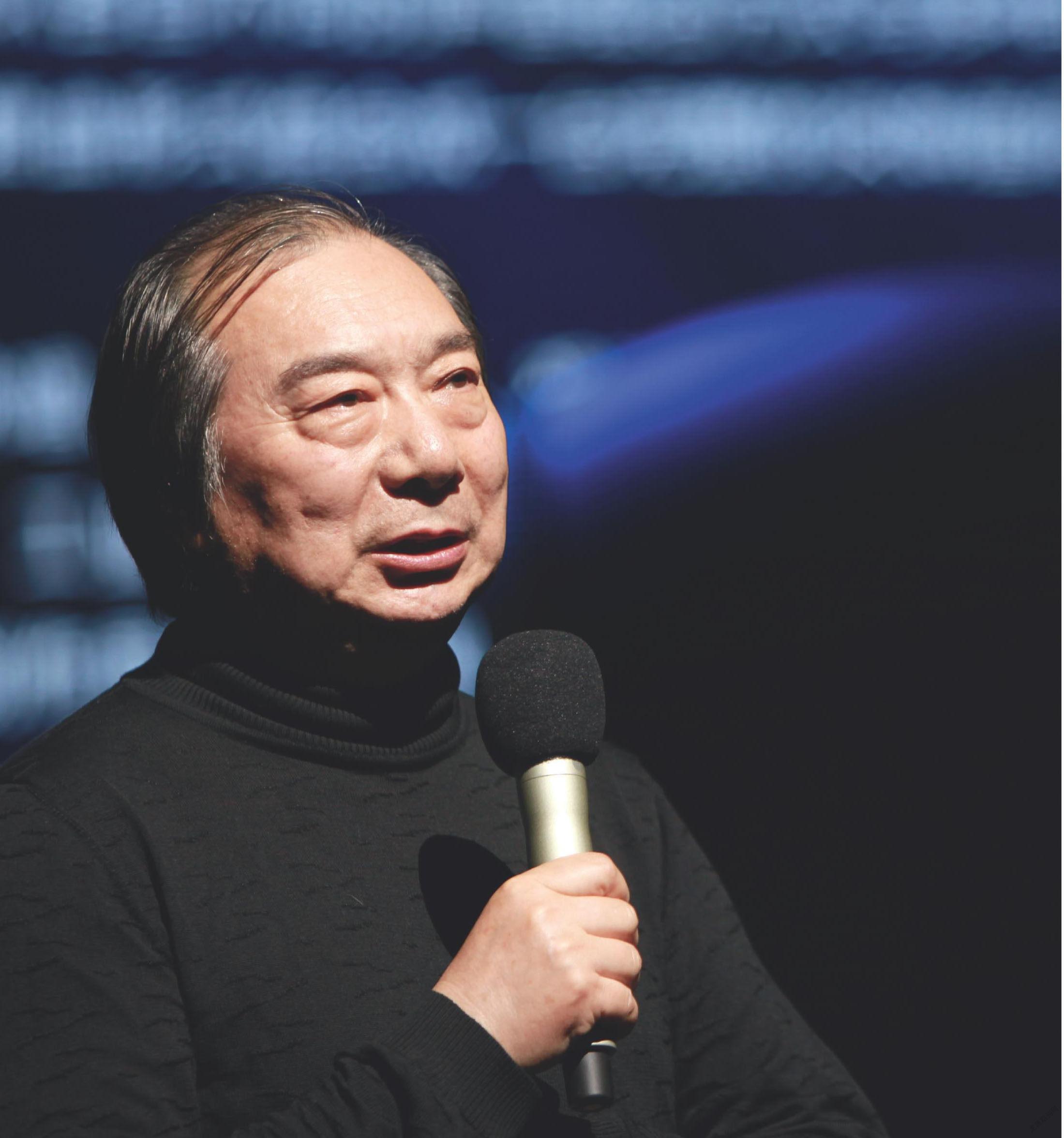

張小夫

張小夫被譽為中國當代音樂家群體中最活躍的跨界作曲家,國際電子音樂領域具有影響力的中國作曲家。其音樂創作涵蓋多種混合媒體和不同藝術樣態的電子音樂、交響音樂、聲樂、室內樂和中國民族器樂,以及大量的戲劇、影視、舞蹈、大型廣場藝術演出等眾多音樂類型;其代表作品《不同空間的對話》《諾日朗》《吟》《山鬼》《天問》《臉譜》系列,《發往火星的@》《雅魯藏布》《風馬旗》等均為國內外政府或學術機構委約創作,并在中國、法國、德國、奧地利、英國、愛爾蘭、意大利、比利時、西班牙、葡萄牙、波蘭、俄羅斯、美國、加拿大、墨西哥、古巴、阿根廷、巴西、日本、韓國,以及臺灣、香港等近50個國家、地區和城市演出或國際作曲比賽獲獎;在多個國際現代音樂節舉辦個人作品專場音樂會。

張小夫師從著名作曲家吳祖強教授,1983年畢業于中央音樂學院作曲系并留校任教;1988年獲法國政府獎學金由中國文化部公派赴巴黎留學深造,先后師從YoshihisaTaira教授和JeanSchwarz教授,分別獲得巴黎高等音樂師范學院高級作曲家學位和瓦列茲音樂學院電子音樂作曲大師班學位,1993年底學成歸國。歷任中央音樂學院中國現代電子音樂中心主任,中國音樂家協會電子音樂學會會長,國際電子音樂聯合會藝術顧問、中國分會主席,北京國際電子音樂節藝術總監,北京國際電子音樂作曲比賽組委會主席,教育部高校文科計算機教學指導委員會藝術類分委員會副主任、音樂專家組組長等職。

作為音樂教育家,中國第一位「電子音樂作曲」與「電子音樂技術理論」雙專業博士生導師和中國電子音樂學科的開拓者,張小夫于1994年發起并創建了中央音樂學院中國現代電子音樂中心,率先在全國創建了「電子音樂作曲」「電子音樂制作」「電子音樂技術理論」與「音樂錄音」等新的專業設置;開創了「電子音樂作曲」專業由附中高中階段、大學本科階段,直至碩士、博士研究生四個層次的完整教學系列與課程體系建設;他所培養的16位博士、40余位碩士和眾多本科生、進修生大多已經成為全國各高校電子音樂/音樂科技相關專業一線教學骨干或從事社會層面音樂創作、音樂制作一線的中流砥柱,填補了中國當代專業音樂教育的諸多空白。

作為音樂活動家和中國電子音樂的領軍人物,張小夫先后發起并創建了北京國際電子音樂節、中國音樂家協會電子音樂學會、北京國際電子音樂作曲比賽、亞洲電子音樂日、新媒體藝術日、廈門海峽兩岸現代科技音樂節等大型國際化專業活動平臺和學術機構,在音樂創作、學術研究與國際、國內學術交流等眾多領域全方位開展工作,為推動中國電子音樂的整體起步、發展與國際化進程,并逐漸成為國際電子音樂領域的發展亮點做出了杰出貢獻。

30多年來,張小夫在電子音樂創作、教學、科研、社會推廣與國際交流等諸多方面的藝術成就贏得了國內外眾多榮譽和褒獎:其主編的《電子音樂作曲》專業教材被評為北京市精品課程;四次榮獲中央音樂學院優秀博士學位論文指導教師獎;繼而獲得“北京市優秀教學團隊帶頭人”“教學名師”和文化部“優秀專家”等稱號;以及教育部“國家級教學成果獎”、文化部“文華音樂創作獎”和“國家音樂產業優秀項目”等重要獎項;近年來獲得國家藝術基金“大型舞臺藝術作品創作”、北京文化藝術基金“品牌演藝”、文化部“國家文化創新工程”、教育部“人文社科重大課題”、科技部“國家科技支撐計劃”等多個重大項目資助;2018年獲首屆美國丹尼國際電子音樂評獎“終生成就獎”和英國德蒙福特大學“榮譽博士”殊榮。

前 言

音樂是聲音的藝術。不同的時代產生不同的聲音,不同的聲音產生不同的音樂語言、不同的聲音符號和音樂符號,從而構成了不同時代的音樂形式、作品和審美風格。正是這些不同時代所產生的不同聲音,才譜寫了我們人類千姿百態的聽覺藝術歷史,引領著音樂精靈進入我們的內心、潤物無聲地熏陶、浸染著我們的精神世界。

回望人類的歷史長河,數千年來“人聲之歌唱”生生不息,開創和構筑了音樂大廈的基礎,形成了人類在農耕文明過程中最基本的音樂表現方式;數百年來“器樂之交響”千姿百態,淋漓盡致地抒發了工業時代的文明,極大地拓展和豐富了音樂的表現力與表現領域,創造了燦爛奪目的古典音樂之輝煌;高科技時代短短數十年,則為電子音樂探尋新的聲源、以新的音樂語言和新的表現方式創造新的音樂拓展了新的平臺,為新的音樂思維插上了展翅翱翔的雙翼,打開了一個難以窮盡的藝術表現新空間。【梵天凈土】多媒體交響音樂會集合了農耕文明、工業文明和科技文明三個時代的聲音符號與音樂積淀,將人聲、器樂與電子音樂交匯在21世紀的音樂前沿,相輔相成、交相輝映,以構建一臺充滿豐富音樂表現元素和高科技色彩的多媒體交響音樂會。

藝術的生命在于創新。探索新的藝術表現元素和新的藝術表現空間是一代代藝術家的不懈追求,也是每個時代對于藝術家的使命呼喚。在科學技術高速發展的信息時代,新的技術、新的媒介、新的載體、新的傳播方式在新的理念相互滲透下為我們的藝術創新不斷提供新的靈感和新的挑戰;依托于高科技的支撐,當代音樂已不僅是傳統理念中單一的聲音藝術,而正在向視覺藝術、空間藝術的領域不斷拓展、不斷碰撞,探索著“視聽一體”、沉浸式的聯覺藝術享受。【梵天凈土】多媒體交響音樂會立足于理念創新、技術創新和藝術創新,以“24聲道全景聲的音樂震撼、超現實的沉浸式藝術體驗”將人聲、器樂、電子音樂、數字影像等諸多藝術表現元素緊密地融為一體,實現藝術與科技的交互、聽覺與視覺的交融、傳統與現代的交響。

雪域高原,梵天凈土。作為博大精深的中國傳統文化之組成部分,藏文化的深邃和神秘為藝術家探索各種形式、不同體裁的藝術創作提供了廣闊的想象空間和創作空間。音樂藝術的表達主體和對象是人。基于此,自1986年起,本人多次深入藏區,零距離接觸藏民,走近神山、圣湖、寺廟,在雪域高原體悟和感受藏文化的氣息、味道與鮮活的生命偉力。近30多年的積累、沉淀與思考,最終將心底涌出的真摯情感化為濃烈的聲音,傾注在《諾日朗》《風馬旗》和《雅魯藏布》這西藏三部曲之中。

感謝國家藝術基金給予【梵天凈土】多媒體交響樂音樂會的兩次資助,中央音樂學院的鼎力支持,以及主創團隊的精誠合作,使這場具有創新精神和獨特藝術形式的音樂會得以不斷深耕細作、逐漸成熟,為中國當代音樂藝術的前沿探索走出勇敢的一步,并將這充滿生命激情的誠意之作呈現給我們偉大的時代。

音樂會簡述

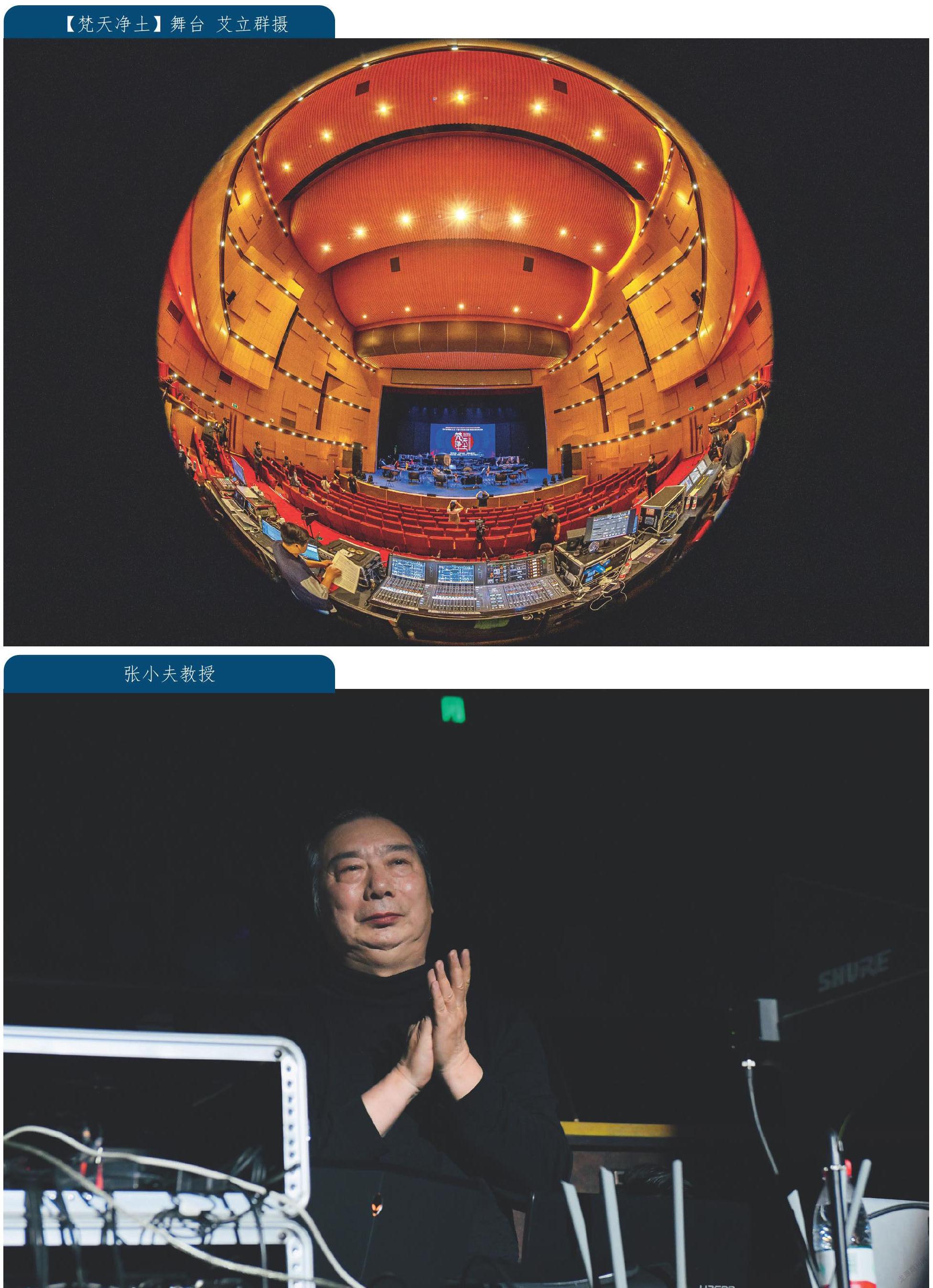

【梵天凈土】

多媒體交響樂套曲【梵天凈土】是由《諾日朗》《風馬旗》和《雅魯藏布》三部多媒體交響樂結構而成的西藏三部曲。三部作品分別以各自不同的聲音組合方式與多樣化的演出樣態而各具特色、獨立成章;亦可作為交響樂套曲形式組合成一臺完整的交響音樂會。作品總時長約90分鐘,以器樂演奏、人聲歌唱、電子音樂、視覺影像以及舞臺燈光造型等多種藝術表現元素構成,集合了農耕文明、工業文明和科技文明不同時代的音樂語言和藝術積淀,以西藏文化為載體,以交響化的創作思維和多媒體的視聽優勢交叉互補、融合創新,以展現中國當代音樂前沿的審美追求。

【梵天凈土】多媒體交響樂演出現場安置擁有自主知識產權的“24聲道全景聲沉浸式電子音樂”聲音投射和擴散系統,以構建多層次、全景式、動態化的音響空間;在高清LED超大多屏交響化視覺影像配合下,呈現視聽一體、多重交響的藝術特色; 該音樂會參演人員和技術團隊達百余人,是交響音樂會演出的最新形式和超級藝術體驗。

多媒體交響樂套曲【梵天凈土】先后獲得國家藝術基金2016年度 “大型舞臺藝術作品”項目資助和2019年度滾動資助。

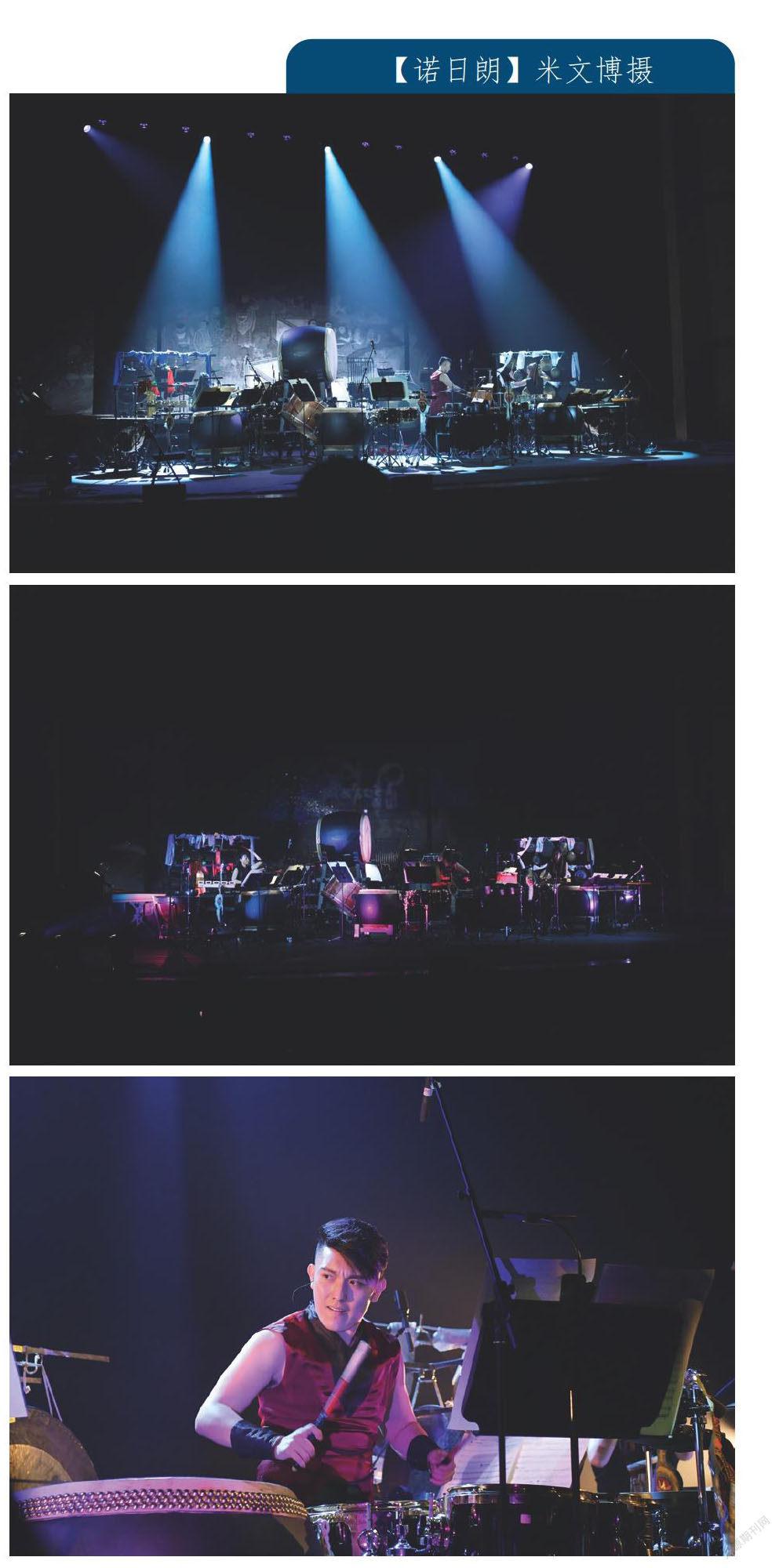

《諾日朗》

為三組混編組合打擊樂、視覺影像與電子音樂而作的多媒體交響樂 (1996-2021/20分鐘)

“諾日朗”是藏族傳說中的男神。作品家通過提煉“轉經”和 “輪回”這兩個最具藏民族特征的生活表象和精神理念,將生活表象的小“圓”,如轉經輪、捻佛珠、轉山、轉湖等行為與宇宙萬物轉世輪回的大“圓”聯通契合,將“轉經”和“輪回”這兩個概念轉化、提煉為作品當中一種獨特的、個性化的電子音樂表達語匯,即循環式的音響動機(Loop),并在此基礎上與整體音樂結構的螺旋式發展相貫通,形成統一、完整的音樂邏輯。三組打擊樂分別由頗具藏文化象征意義的銅質、皮質、木質、石質的多樣化聲音混編組合而成,依托于創新理念開發的多種現代演奏技法的綜合運用,構成三組打擊樂之間、打擊樂群與電子音樂和視覺影像之間三方的交互交響,產生強烈的藝術表現力,共同營造出神秘而深邃的音樂語境和視聽一體、人神對話的虛擬空間。

為組合打擊樂與電子音樂而作的《諾日朗》最早由法國國家視聽研究院電子音樂研究中心(INA-GRM)委約創作,于1996年在法國巴黎國際現代音樂節世界首演。作為作曲家的代表性作品和音樂會保留曲目,該作品擁有多個不同演出版本,在國內外現代音樂舞臺上演出近30場次并廣受好評。多媒體交響樂版《諾日朗》 首演于2016年北京國際電子音樂節開幕式音樂會。

作曲、現場電子音樂:張小夫

視覺影像:馬舸、張超、張博

創作年代:1996-2021

作品時長:20分鐘

打 擊 樂:尹飛、劉暢、董羿琳

《風馬旗》

為女高音、大型室內樂團、視覺影像與電子音樂而作的多媒體交響樂 (2016-2021/28分鐘)

雪域高原,梵天凈土。《風馬旗》多媒體交響樂也是一部多媒體 的聲樂協奏曲,由人聲、器樂、電子音樂三大類聲音構成。現場的女高音、室內樂組合、多聲道電子音樂與視覺影像之間構建了多樣化、多層次的音響色彩組合與空間對話組合,象征著五色風馬旗在風中的動靜與變幻。

作曲家用一個單一的大二度音程作為主導動機構建整部交響樂多個不同的音樂主題,作品的三個樂章:1. 風語; 2. 經變; 3. 靈境,分別從不同的側面引領我們穿越在現實與虛幻之間,飄逸在今生與來世之間和人神對話的冥想世界;傾聽在通往“天界”的旅程中生命與自然的對話;沉浸于內心深處生命輪回的靈境 ......

作曲,現場電子音樂:張小夫

作 詞:于莎雯

視覺影像:劉陶

創作年代:2016-2021

作品時長:28分鐘

女 高 音:吳碧霞

演 奏:天津交響樂團

指 揮:金野

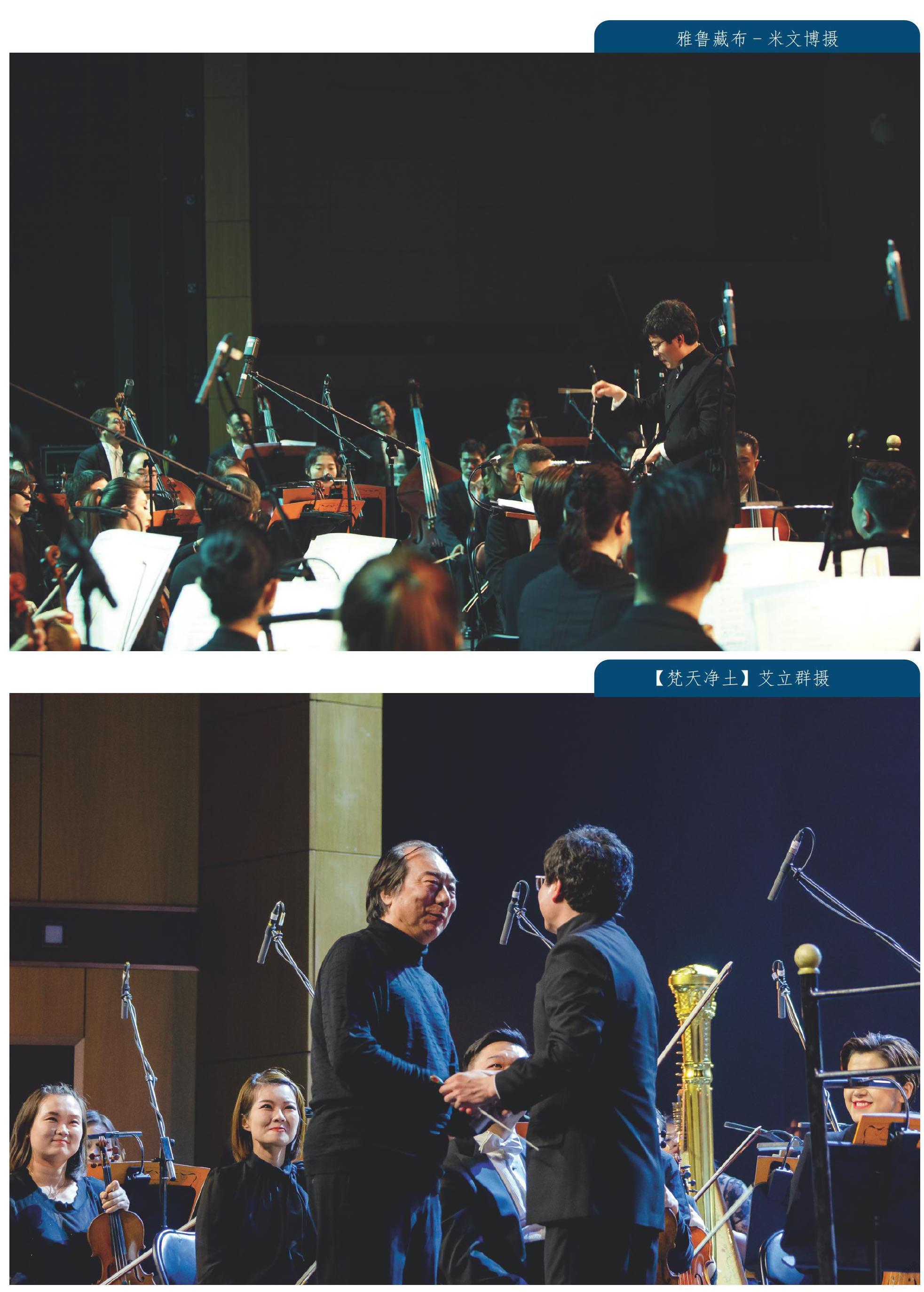

《雅魯藏布》

為大型交響樂團、視覺影像與電子音樂而作的多媒體交響樂 (2017-2021/40分鐘)

天上一條銀河,地上一條天河。在藏語中,“雅魯”意為從天上來,“藏布”是江。世世代代,這條江被視為藏族人民的母親河。多媒體交響樂《雅魯藏布》的意象構成基于青藏高原極度缺氧的自然環境中,萬物生命在雅魯藏布江千萬年的流淌中靜謐而有力地生長的感覺,而富有穿透力的多種聲音作為生命輪回與靈魂的

象征,即穿越時空爾來又象無聲中生長的萬物在風中彌漫。雅魯藏布這條天河作為藏文化的符號象征,其生成、匯聚和流淌的過程仿佛是一幅幅壯麗多彩的生命畫卷,是作品整體構建的第一條自然主線;江兩岸被天河滋養的藏民和神奇的藏族傳統文化是作品表達的第二條文化主線;而交響化的音樂思維和結構力則是作品構成的第三條音樂主線。三條主線的交叉交互、相輔相成,則為作品的音樂語言構建、展開路徑設計,乃至整體藝術特色呈現的豐富性和完整性奠定了堅實的基礎。

《雅魯藏布》多媒體交響樂分為六個樂章,各樂章的標題分別為:《原》《源》《園》《愿》《緣》和《元》。作品同樣以一個二度音程的單一動機構建整部交響樂的多個音樂主題,并首次嘗試將藏民族土生土長的原生態民歌、說唱、誦經、器樂的原聲素材與交響音樂的器樂語言緊密結合,構建新的音樂動機和主題、并逐次有序展開,最大限度的保留了原生態的聲音信息,以獲取具有鮮明藏文化特色的交響音樂語言和聲音符號。

藝術的生命在于創新。作品通過技術創新推動和實現藝術創新,以新的“聲音組合”、“視聽組合”與“空間組合”彰顯多媒體交響樂全新演出樣態的藝術魅力。新的聲音組合是將藏民族的“原生態聲音” 通過電子音樂技術的解構和重構與大型交響樂隊音響的交互與交響,豐富了常規交響樂的聲音構成和色彩構成,強化了作品的神秘感和空靈感;新的視聽組合則通過聲音組合與視覺影像產生的聯覺效益,實現原生態聲音與原生態影像組合而成的“視聽一體”的震撼力和直入人心的藝術沖擊力;新的聲場組合更是將常規交響音樂純粹的“物理聲場”擴展成為“物理聲場”與“電子聲場”共同發揮各自優勢、交相輝映的混合聲場——既發揮常規交響樂氣勢恢弘的管弦樂音響特質,又融入了電子音樂多聲道聲音投射與擴散所構建的沉浸式特點,使聽眾在一個更為獨特和富于藝術表現力的新音樂空間感受音樂表達與音響表達以及視覺傳遞的多重震撼。

作曲、現場電子音樂:張小夫

視覺影像:劉陶

創作年代:2017-2021

作品時長:40分鐘

演? 奏:天津交響樂團

指? 揮:金野

張小夫教授接受《攝影與攝像》雜志采訪

Q:這場音樂會對于您的意義是什么?

Q:這場音樂會的籌備歷時多久完成的,能分享一下在這期間有意思的事嗎?或者是印象比較深刻的事?

Q:這場音樂會的難點在哪里呢?

音樂界的評價

作為中央音樂學院教授,張小夫亦是中國電子音樂事業的開拓者之一:他身體力行、開拓進取,填補了中國電子音樂在創作、演出、教學、研發等眾多領域的空白,創作了一批具有國際影響力的電子音樂作品,他的作品擅長將中國音樂元素與電子音樂形式有機結合,“用母語說話,構建自己的音樂語境”是他鮮明的音樂追求和藝術理念。此次音樂會得到了China Daily等十數家新聞媒體的關注和競相報道,引發社會熱點,在《LIFE》的外國媒體報道中稱,這是一次中國電子音樂向世界彰顯中國電子音樂文化自信的重要文化契機,引領了多媒體/電子音樂/交響音樂會的新風尚。

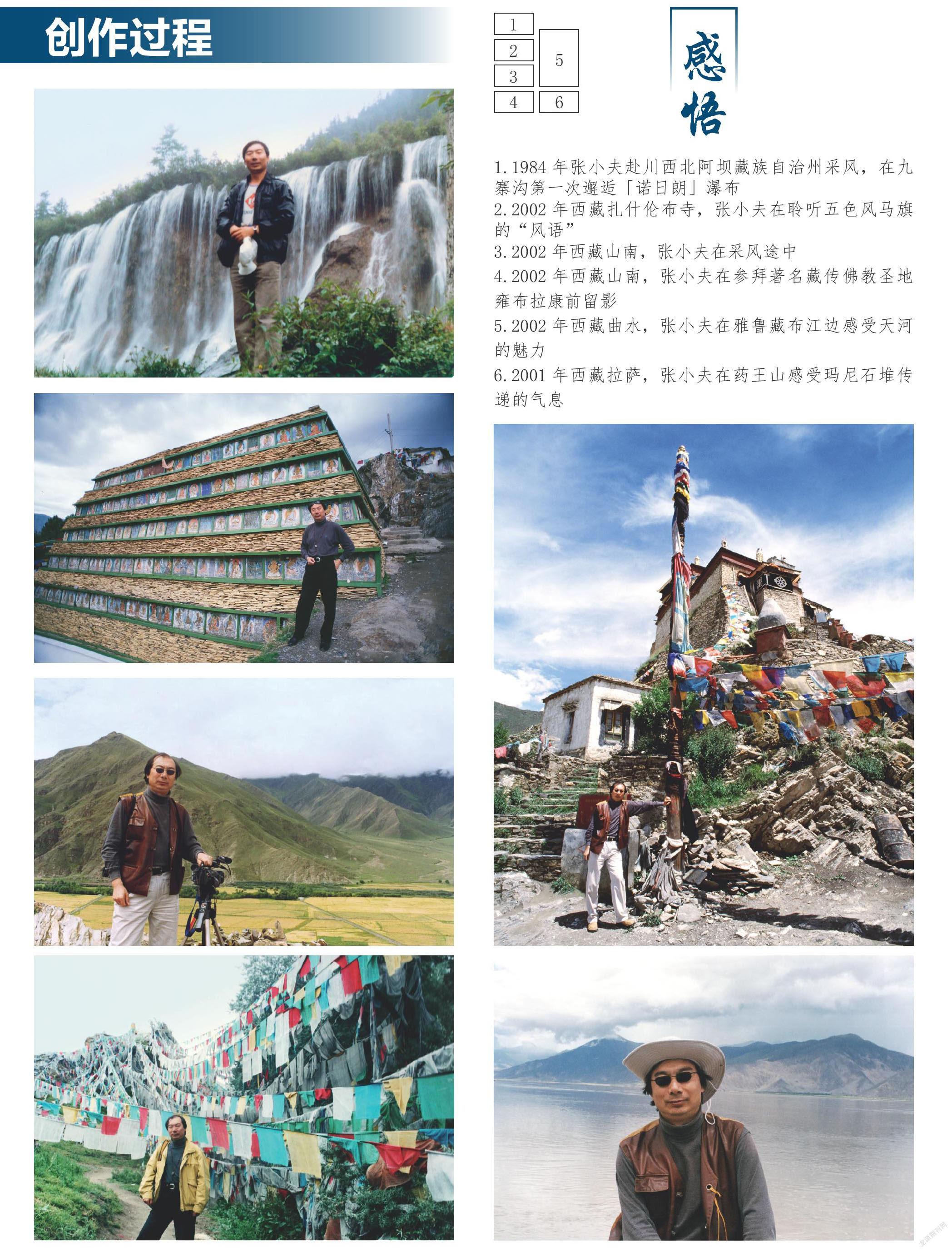

感悟

1.1984年張小夫赴川西北阿壩藏族自治州采風,在九寨溝第一次邂逅「諾日朗」瀑布

2.2002年西藏扎什倫布寺,張小夫在聆聽五色風馬旗的“風語”

3.2002年西藏山南,張小夫在采風途中

4.2002年西藏山南,張小夫在參拜著名藏傳佛教圣地雍布拉康前留影

5.2002年西藏曲水,張小夫在雅魯藏布江邊感受天河的魅力

6.2001年西藏拉薩,張小夫在藥王山感受瑪尼石堆傳遞的氣息

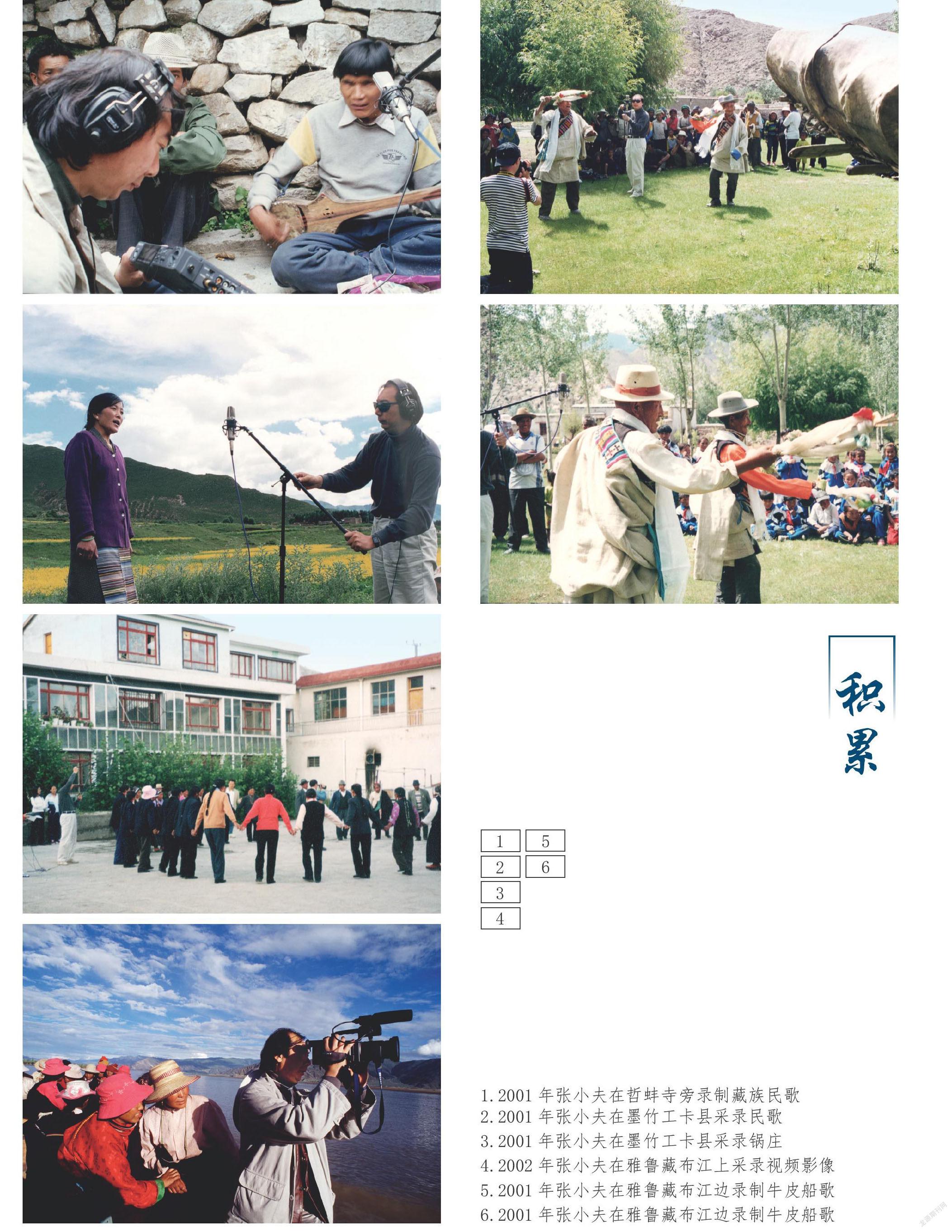

積累

1.2001年張小夫在哲蚌寺旁錄制藏族民歌

2.2001年張小夫在墨竹工卡縣采錄民歌

3.2001年張小夫在墨竹工卡縣采錄鍋莊

4.2002年張小夫在雅魯藏布江上采錄視頻影像

5.2001年張小夫在雅魯藏布江邊錄制牛皮船歌

6.2001年張小夫在雅魯藏布江邊錄制牛皮船歌

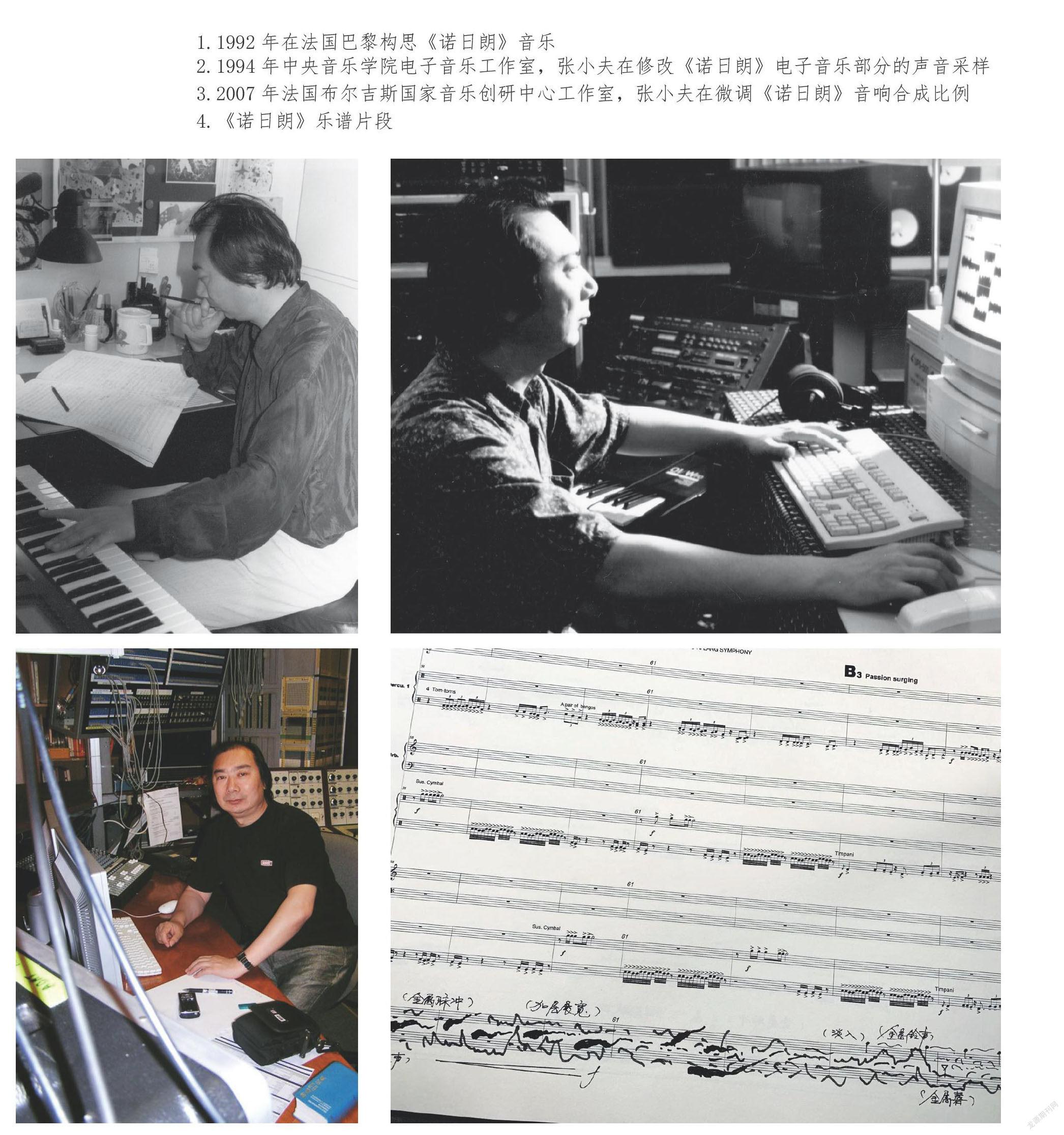

創作

1.1992年在法國巴黎構思《諾日朗》音樂

2.1994年中央音樂學院電子音樂工作室,張小夫在修改《諾日朗》電子音樂部分的聲音采樣

3.2007年法國布爾吉斯國家音樂創研中心工作室,張小夫在微調《諾日朗》音響合成比例

4.《諾日朗》樂譜片段

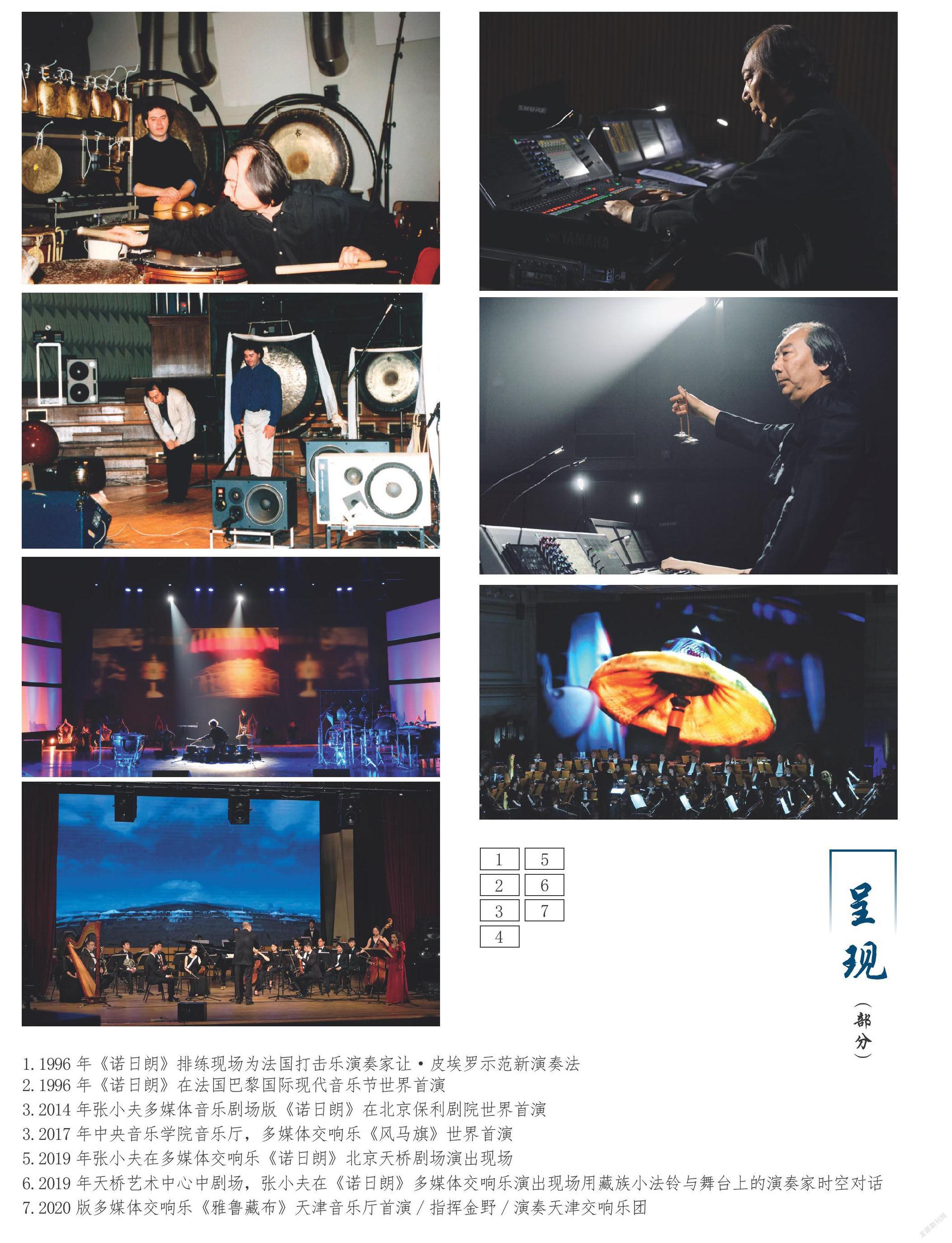

呈現(部分)

1.1996年《諾日朗》排練現場為法國打擊樂演奏家讓·皮埃羅示范新演奏法

2.1996年《諾日朗》在法國巴黎國際現代音樂節世界首演

3.2014年張小夫多媒體音樂劇場版《諾日朗》在北京保利劇院世界首演

3.2017年中央音樂學院音樂廳,多媒體交響樂《風馬旗》世界首演

5.2019年張小夫在多媒體交響樂《諾日朗》北京天橋劇場演出現場

6.2019年天橋藝術中心中劇場,張小夫在《諾日朗》多媒體交響樂演出現場用藏族小法鈴與舞臺上的演奏家時空對話

7.2020版多媒體交響樂《雅魯藏布》天津音樂廳首演/指揮金野/演奏天津交響樂團