人文景觀攝影的新媒體表現(xiàn)形式

李鵬飛

在藝術(shù)本體的語(yǔ)言架構(gòu)中,攝影不單純以一種媒介應(yīng)用于藝術(shù)主體對(duì)客觀的把握與再現(xiàn),更寄托攝影本體對(duì)認(rèn)識(shí)世界過(guò)程中的觀念與情感表達(dá)。因此攝影術(shù)的發(fā)明與應(yīng)用更多的是由于工具所給予藝術(shù)家對(duì)自我認(rèn)知的完善。而科技的進(jìn)步所帶來(lái)的工具的拓展又恰恰削弱了形與質(zhì)之間最為微妙的情感表達(dá),因此,對(duì)客觀世界再現(xiàn)的目的是對(duì)客觀的主管再創(chuàng)造的過(guò)程。

關(guān)鍵詞:觀念;情感表達(dá);再現(xiàn);再創(chuàng)造。

作為生活在北方的影像藝術(shù)工作者,與生俱來(lái)的會(huì)帶有這樣一種情懷:對(duì)自我的認(rèn)同和對(duì)環(huán)境的觸及引發(fā)的地域性接納。而對(duì)于地域文化的訴求和人文歷史發(fā)展至今的認(rèn)同感并未完全融入到我們自身,這也導(dǎo)致了我們對(duì)于所處環(huán)境的陌生感和認(rèn)知上的斷層。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)媒體語(yǔ)言充斥著我們的生活,外界對(duì)這片土地的識(shí)別度僅限于片面的手機(jī)應(yīng)用所展示出的某些俗敗不堪時(shí),我們是否應(yīng)該反思如何通過(guò)追溯我們本來(lái)所具有的精神財(cái)富,向外界輸出。因此,作為文化藝術(shù)的踐行者,想通過(guò)所研究的范圍,盡可能的利用藝術(shù)手段和所掌握的表現(xiàn)形式,為人們展示極具科普性、視覺(jué)愉悅性和具有反思性的當(dāng)代新媒介作品。當(dāng)下的時(shí)代是一個(gè)科技與人文結(jié)合并飛速發(fā)展的變革時(shí)代,作為如何鑒別一個(gè)地域的整體風(fēng)貌,不僅要注重當(dāng)下人民需求帶來(lái)的社會(huì)性科技發(fā)展的速度,更要注重對(duì)一座城市人文歷史留存的保護(hù)的態(tài)度。

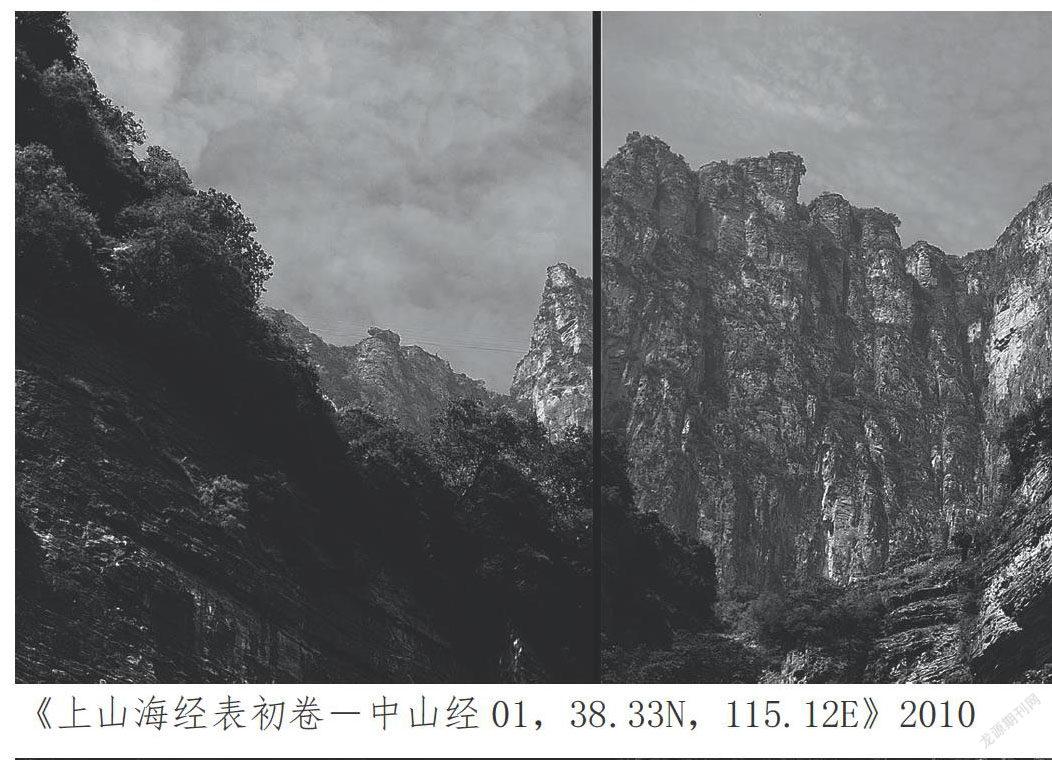

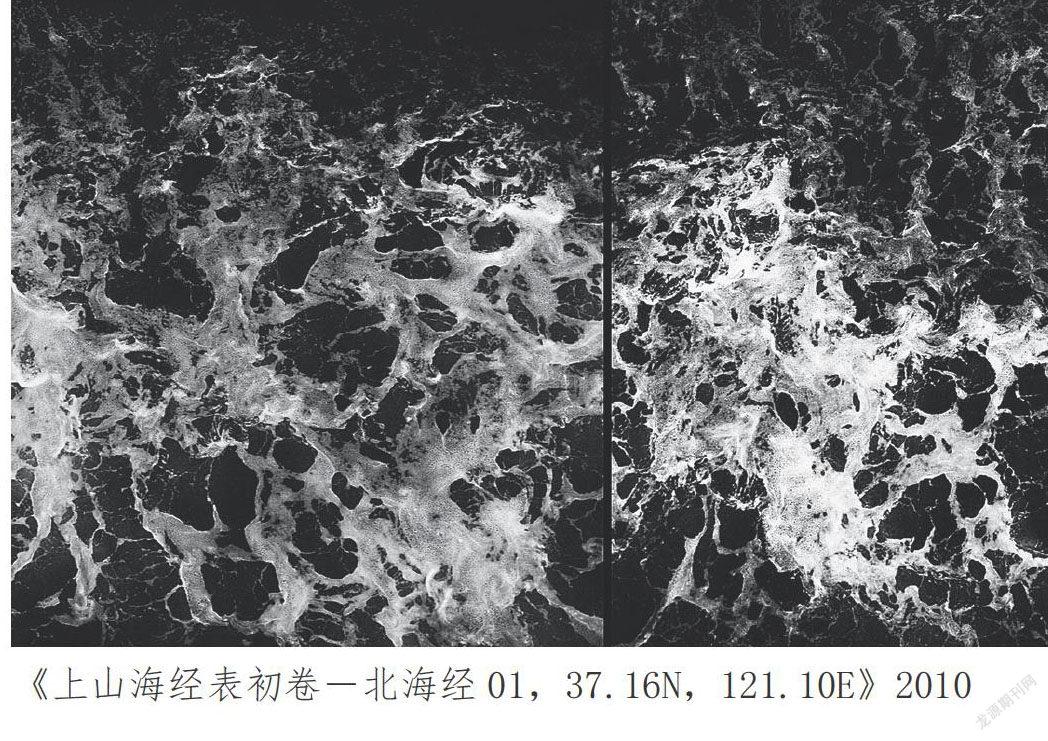

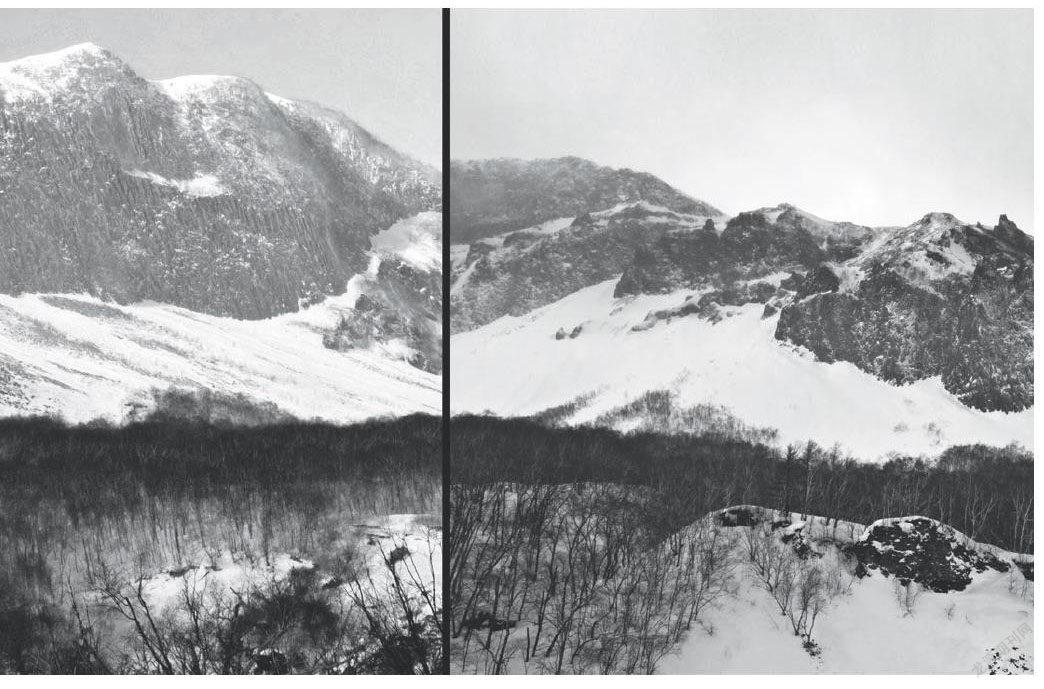

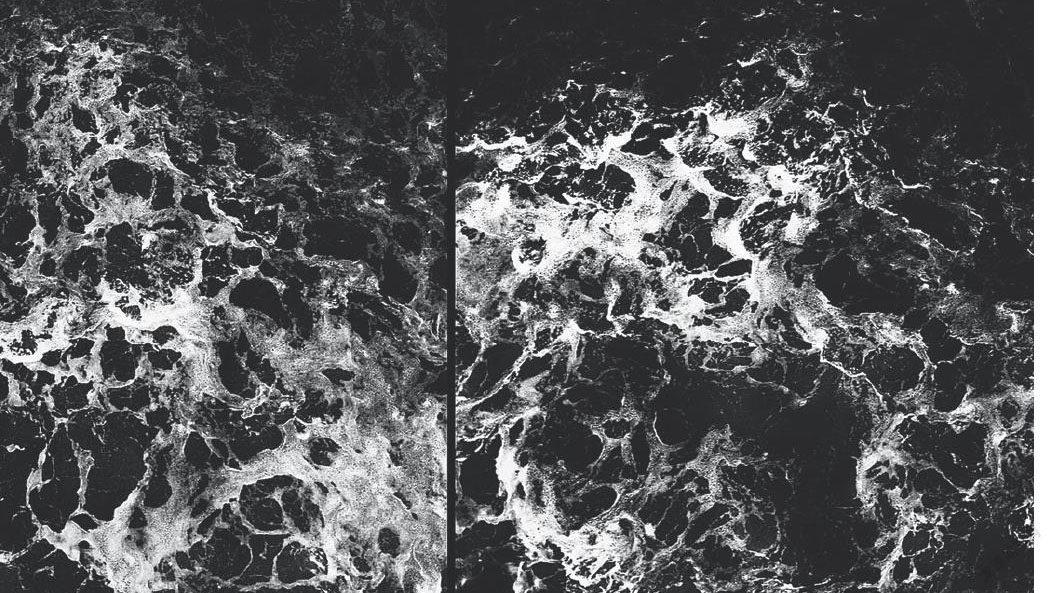

在基于攝影對(duì)景觀再現(xiàn)的認(rèn)同下,我開(kāi)始思考人眼對(duì)外界事物觀看的角度與人對(duì)自然,特別是對(duì)于具有相同認(rèn)知度的自然和人文景觀的觀看方式。我將這組照片初定名為《山海經(jīng)》,一是由于此部先秦古典地理志的影響,還有我自己熱衷于對(duì)自然環(huán)境與人文環(huán)境關(guān)系的思考。

首先是自身對(duì)自然的敬畏,但也伴隨著人的理性思維所帶來(lái)的對(duì)自然的征服感。人由于生理?xiàng)l件的影響,在感官認(rèn)識(shí)中對(duì)視覺(jué)的定位是前、左、右三個(gè)視覺(jué)角度。我在每次進(jìn)行這個(gè)主題拍攝時(shí)也是利用相機(jī)模仿人類(lèi)視覺(jué)的可觸點(diǎn)對(duì)所能看到的自然進(jìn)行鏡頭語(yǔ)言表達(dá),人文景觀進(jìn)行前、左、右的拍攝,然后在后期處理中盡量使這三個(gè)角度具有銜接點(diǎn)而組成一幅完整的畫(huà)面,而這種環(huán)形視覺(jué)平鋪于平面的紙張等媒介中,又自然地將環(huán)境觸及視網(wǎng)膜所帶來(lái)的某種震撼力大大削弱了。也正是由于人類(lèi)的感官認(rèn)識(shí)基于物質(zhì)媒介上形成,人對(duì)環(huán)境的敬畏感轉(zhuǎn)化為征服感。這種認(rèn)識(shí)的變化也正是由于科技等物質(zhì)方面的提升所導(dǎo)致人的意識(shí)形態(tài)的變化[1]。

影像的輸出途徑與觀看人群隨著時(shí)代的變化而產(chǎn)生微妙的變化,這與科技的發(fā)展和變化有著十分密切的關(guān)系。輸出影像的被動(dòng)人群是有著幾個(gè)時(shí)代不同特征的,正如“藝術(shù)”和更廣泛的概念“藝術(shù)品”的輸出方式和觀者的接受方式。作為藝術(shù)的概念,往往不會(huì)因大眾的需求而產(chǎn)生,這正是這一學(xué)科能作為引領(lǐng)社會(huì)進(jìn)步以及時(shí)代發(fā)展的特性。它的作用以少數(shù)化甚至精英化的社會(huì)人群架構(gòu)而起到啟發(fā)式作用,所以針對(duì)受眾人群的特征,影像藝術(shù)與影像文化產(chǎn)生了不同方向的滋養(yǎng)環(huán)境,作為藝術(shù)品概念的影像作品更多的在哲學(xué)思維,科技范疇中起到無(wú)論是媒介還是觀念上的不可替代的作用,而作為大眾消費(fèi)文化的影像成為了快消社會(huì)的產(chǎn)品的現(xiàn)象,并且這種差異性開(kāi)始逐步的有著更大的割裂感。影像藝術(shù)不等同于影像文化與現(xiàn)象,而作為影像藝術(shù)的依托——作品而言,它的輸出與生成環(huán)境有著更苛刻的社會(huì)條件要求[2]。

攝影,作為人文學(xué)科的一個(gè)重要范疇,發(fā)起與產(chǎn)生是由人的意識(shí)而逐步推進(jìn)的,當(dāng)攝影取代了繪畫(huà)作為造型技術(shù)而成為藝術(shù)家必要條件的同時(shí),一部分參與此項(xiàng)活動(dòng)的人群開(kāi)始思考,科技帶來(lái)的新的媒介體驗(yàn)是否契合人們的審美觀念,是否是在此基礎(chǔ)上對(duì)意識(shí)形態(tài)的輸出,這是最終需要探討的問(wèn)題。自當(dāng)代藝術(shù)思維和概念作為今天此類(lèi)學(xué)術(shù)范疇的背景條件后,無(wú)論是創(chuàng)作主體還是觀者對(duì)于其最大的質(zhì)疑是利用原本的價(jià)值觀和文化背景下生成的自我認(rèn)知體系建立起的個(gè)體思維,會(huì)出現(xiàn)對(duì)解讀此類(lèi)作品存在著盲區(qū)甚至完全不認(rèn)同的狀態(tài)[3]。這種質(zhì)疑聲音已存在至少一百年的時(shí)間,自杜尚將《泉》發(fā)表之后,藝術(shù)作品甚至打破了從古希臘建立起來(lái)的以造型為出發(fā)點(diǎn),直達(dá)最大化的歷史文化現(xiàn)象表述的規(guī)律。特別是攝影的發(fā)明,造型能力已成為藝術(shù)家創(chuàng)作基礎(chǔ)的過(guò)去式,技術(shù)不再是唯一的指向型,甚至不作為藝術(shù)品生成的必要條件。

總而言之,當(dāng)代影像藝術(shù)的表達(dá)是藝術(shù)主體的人文關(guān)懷的外在表現(xiàn),其所表達(dá)的內(nèi)容是人文科學(xué)與自然科學(xué)所能提出問(wèn)題的具象反應(yīng),觀者也需要通過(guò)這類(lèi)具象的形態(tài)產(chǎn)生基于不同文化背景下的啟示,從而為解決當(dāng)下社會(huì)關(guān)系提供現(xiàn)象型依據(jù)。

參考文獻(xiàn):

[1] 張?jiān)?《當(dāng)代攝影藝術(shù)的本質(zhì)分析 ——從觀念的萌芽到再現(xiàn)》[J].西部廣播電視,2016(05).

[2] 胡中節(jié).《圖像的觀看與觀念的顯現(xiàn)——對(duì)中國(guó)當(dāng)代觀念攝影的思考》[J].裝飾,2006,(11).

[3]《圖像與繪畫(huà)的博弈——對(duì)中國(guó)新媒體藝術(shù)生成與確立的考察與思考》[J].南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)(美術(shù)與設(shè)計(jì)版).2014(06).