神經生長因子聯合高壓氧治療對帕金森病患者認知功能的影響

王巍 邢海

【摘要】目的 探討神經生長因子聯合高壓氧治療對帕金森病患者預后的影響。方法 選擇我院神經內科2019年1月至2020年12月期間收治的80例帕金森病患者為觀察對象,結合隨機數據法分為對照組(40例)和實驗組(40例),對照組行神經生長因子治療,實驗組行神經生長因子聯合高壓氧治療,對比兩組治療效果。結果 實驗組患者治療后,MOCA和MMSE評分結果均明顯高于對照組,兩組數據差異對比存在統計學意義(P<0.05)。結論 帕金森病患者實施神經生長因子聯合高壓氧治療,效果顯著,有利于患者癡呆癥狀和認知能力的改善。

【關鍵詞】神經生長因子;高壓氧;帕金森病;預后

帕金森病是一種以行動遲緩、靜止性震顫、平衡功能障礙、肌肉強直等為主要特征的中樞神經系統退行性疾病,該疾病的發生會對患者行動能力和生活質量產生直接的不良影響。相關醫學研究結果證實,帕金森病患者的主要發病原因在于黑質多巴胺(DA)會降低人體內多巴胺的含量,提高神經元的變性死亡速度,而隨著臨床上對于該研究的逐步深入,神經元損傷和乙酰膽堿平衡理論在帕金森病的治療中也得到了更多的關注。

1 資料和方法

1.1 一般資料

選擇我院神經內科2019年1月至2020年12月期間收治80例帕金森病患者為觀察對象,男患者46例,女患者34例,年齡范圍62~78歲,均值(70.5±7.2)歲,病程范圍1~5年,均值(3.2±1.8)年。結合隨機數據法分為對照組和實驗組,每組均為40例,且兩組基礎資料對比差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

兩組觀察對象均肌肉注射30μg神經生長因子(生產商:麗珠集團麗珠制藥廠,批準文號:國藥準字S20100005,規格:30μg),每天1次。實驗組在此基礎上接受每天2h高壓氧治療,利用高壓的環境讓患者呼吸高濃度氧或是純氧。兩組患者均連續治療3個月。

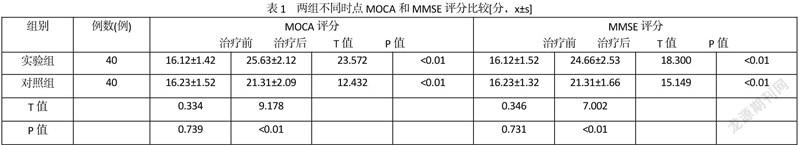

1.3 觀察指標

通過蒙特利爾認知評估量表(MoCA)對患者的治療前后認知能力進行評分分析,合計30分,患者評分越高則其認知能力越好,認知能力正常評定標準為26分以上。同時,利用簡易精神狀態量表(MMSE)對患者治療前后的癡呆程度進行評定分析,其中,27~30分為正常認知,21~26分為輕度癡呆,10~20分為中度癡呆,9分以下為重度癡呆。

1.4 統計學分析

本研究團隊全部工作人員均通過Excel表格對相關數據資料進行整理記錄,經SPSS22.0軟件對表格進行處理分析,以此為依據判斷整體療效。

2 結果

實施特定方案治療前,兩組觀察對象的MOCA和MMSE評分結果對比差異較小,無統計學意義(P>0.05),實驗組患者治療后,MOCA和MMSE評分結果均明顯高于對照組,兩組數據差異對比存在統計學意義(P<0.05)。如表1所示。

3 討論

帕金森病是一種中樞神經遞質系統功能退行性疾病類型,也是一種老年人群常見的原發性疾病。因患者腦組織內多巴胺神經元細胞含量相對減少,因而會出現癡呆、震顫、靜止性震顫、運動遲緩等多種臨床癥狀,該疾病的發生還會受到氧化應激、基因遺傳、生存環境的惡劣和年齡增長等多種因素的影響。黑質致密部多巴胺能神經元變性的快速減少會向大腦皮質部分逐漸擴散,而這也是帕金森病患者最為典型的病理特征,也是導致患者出現癡呆癥狀和認知功能障礙的主要原因[1]。

隨著臨床上對于神經生物化學研究的逐步發展,帕金森病的發生與多巴胺等腦神經遞質之間的關系研究也不斷深入,且多巴胺減少作為帕金森病病理生理基礎也成為了臨床上的普遍認知。5-HT能夠直接影響和決定人體的精神狀態、行為和情緒等情況,且NE表達與癡呆癥狀之間存在直接關聯,因而神經生長因子也在帕金森病的治療中得到了廣泛的應用[2]。高壓氧治療是一種神經科常用的治療措施,并在帕金森病的預防和治療中表現出了較高的應用價值,其主要治療目標在于改善帕金森病患者的癡呆癥狀,抑制疾病的進一步發展惡化[3],相關醫學研究結果證實,高壓氧治療有助于人體血氧供應張力和蛋白質含量的改善,進而強化組織細胞的氧氣儲備量和濃度,調節外周血液的氧供給量和血液的氧供給量,因而對于帕金森病認知功能的改善效果較好[4]。

參考文獻:

[1]張芹,魏新俠,楊科朋,等.神經節苷脂治療帕金森病68例的臨床研究[J].中國醫藥科學,2017,2(24):58-59.

[2]曹學兵.高壓氧對帕金森病大鼠多巴胺神經元保護作用的研究[J].中華物理醫學與康復雜志,2017,10(10):577-580.

[3]戴毅,吳玉泉,胡金華.帕金森病合并癡呆與血管性癡呆認知功能障礙及焦慮抑郁情緒的比較[J].中華全科醫學,2015,13(8):1283-1285.

[4]唐毅,紀笑娟,邢怡,等.帕金森病癡呆與阿爾茨海默病的認知和精神行為癥狀比較[J].中華醫學雜志,2017,93(31):2459-2462.

作者簡介:

第一作者(通訊作者)??王巍,女,副主任藥師,海軍特色醫學中心。Shanghai?200052,China.

第二作者??邢海??男??海軍軍醫大學第三附屬醫院醫務處?? 上海楊浦區長海路225號

海軍特色醫學中心 海軍軍醫大學第三附屬醫院醫務處