社會互動理論視域下的內蒙古社區類型與人際關系描述性研究

薩茹拉

摘要:對內蒙古地區農村、集鎮、城市等不同社區的人際關系現狀進行清晰的認識和把握,是社會工作者開展內蒙古社區服務的重要參考依據。基于45份問卷調查,從社會互動理論視角,以向度、深度、廣度、頻度、強度五個維度,對內蒙古地區農村、集鎮、城市三類社區的人際關系進行描述性研究。研究發現相比較而言,城市社區居民的鄰里關系呈現表面化、淺層次的特點,且社區人口流動性強、異質性大、社區氣氛冷漠。集鎮社區因其中介性特征,既有城市社區的“獨立性”又有農村社區的“親密性”。農村社區居民的鄰里關系呈現熟人式、深層次的特點,且社區人口流動性小、同質性強、社區氣氛親密。

關鍵詞:內蒙古,社區工作,社區類型,人際關系,社會互動

社區類型是社區工作中的重要研究內容,對社區類型與人際關系的研究有助于對不同社區居民的人際關系有更清晰的了解,也能為開展社會工作服務提供參考依據。隨著社會的不斷發展,內蒙古地區呈現出城市社區、集鎮社區、農村社區等社區類型并存的現象。這些不同的社區類型在地貌、人口、組織、文化等方面有顯著的不同之處,其人際關系的親疏程度也存在顯著差異。在社區類型相關文獻中,社區類型與人際關系相結合的文獻并不多,且多數研究成果以城市為主,其社區類型也都是將城市地區劃分類型加以分析,并沒有同時涉及到城市社區、集鎮社區和農業社區。特別是對內蒙古的地區的社區類型與人際關系的特征問題未能涉及。本文秉持目的性原則,從社會互動理論視角對45份內蒙古社區類型及人際關系問卷為研究對象,對其人際關系的向度、深度、廣度、頻度、強度特征進行描述性統計研究,為內蒙古地區開展社區工作提供了參考。

1.問卷發放與回收

本研究秉持方便抽樣原則,于2021.3.29-2021.3.30在內蒙古呼和浩特市火車站對50名來往旅客進行了面對面問卷調查,共發放了50份問卷,回收率100%。從中選取有效問卷45份,有效問卷率達到90%。

2.社區類型統計

據統計在50份問卷中,城市社區居民問卷15份:其中男性8名、女性7名,年齡在20-30期間1人;31-40期間6人;41-61期間8人。集鎮社區居民問卷15份:其中男性8名、女性7名,年齡在31-40期間3人;41-61期間12人。農村社區居民問卷15份:其中男性6名、女性9名,年齡在20-30期間1人;31-40期間2人;41-61期間12人。牧區社區居民問卷5份:其中男性2名、女性3名,年齡均在31-40期間。為了統計分析的方便性,從中選取城市社區,集鎮社區和農村社區的問卷進行分析。

3.人際關系分析

3.1內蒙古城市、集鎮、農村社區“向度”分析

“向度”反應社會互動的方向,表明社會互動雙方關系的性質。本題目中以鄰里間因何原因進行互動來表示鄰里關系的性質。從圖1中可得出:

城市社區居民的選項集中在選項A“遇到困難,相互幫助”,選項B“閑暇時期,串門聊天”和選項C“出于禮貌見面打招呼”上,且三個選項都是33.33%。數據表明,城市社區居民的互助程度較低,且相互之間不太熟悉,居民有問題也不愿意去麻煩鄰居。居民之間的集體活動少,相互熟悉機會少。

集鎮社區居民選擇最多的是選項A“遇到困難,相互幫助”和選項B“閑暇時期,串門聊天”,且都保持在60%左右。與城市社區相比較而言,集鎮社區居民交流互動較多,但同樣集體活動較少,居民之間的互動范圍窄。

農村社區居民選擇最多的是選項A“遇到困難,相互幫助”,選項B“閑暇時期,串門聊天”和選項D“節日假期,相互聚會”,分別為93.33%,93.33%和66.67%。從數據可以得出,農村社區居民之間的互動多,互動內容多樣,包括互相幫助,串門,聚會等等。

綜上所述三種社區相比較而言,農村社區居民之間的互動內容較多,且互動次數頻繁。其次是集鎮社區,最后是城市社區。

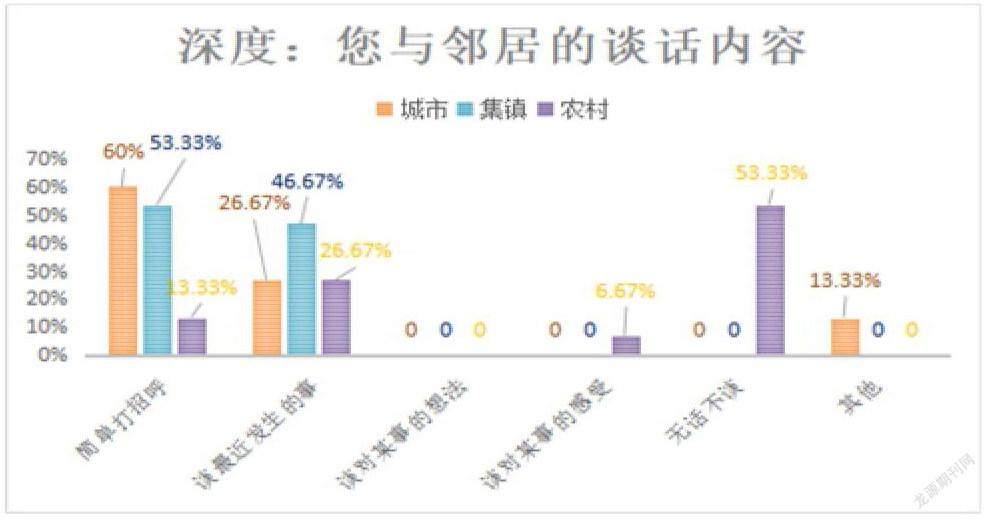

3.2內蒙古城市、集鎮、農村社區“深度”分析

“深度”反映社會互動的程度,表明互動雙方相互依賴的大小。本題目中以社區居民的談話內容來測量居民互動情況和居民相互依賴程度。從圖2中可得出:

城市社區居民選擇的是選項A“打招呼”,選項B“談最近發生的事”和選項F“其他”。數據表明城市社區居民的互動程度較淺,大多數居民的互動形式都還處于簡單問候,雖然其中存在一定的交流,但交流程度普遍不深,為表面化的互動模式。

集鎮社區居民選擇的是選項A“打招呼”和選項B“談最近發生的事”。與城市社區相比較而言,集鎮社區的人際互動較為深層。但選項B為說明客觀的事實,沒有加入個人的意見,互動雙方并沒有產生信任感,因此,可視為淺層的互動模式。

農村社區居民選擇最多的是選項E“無話不談”。由此可以得出,農村社區居民之間存在一種信任的、接納的關系,居民之間的人際互動是較為深層的,富有安全感的互動氛圍。

綜上所述三種社區相比較而言,農村社區的人際互動是深度的,并且居民之間的依賴程度較高。城市社區的人際互動處于表面的打招呼,鄰里之間的互助需求低。而集鎮社區正處在過渡段,既有城市社區的“獨立性”又有農村社區的“集體性”。

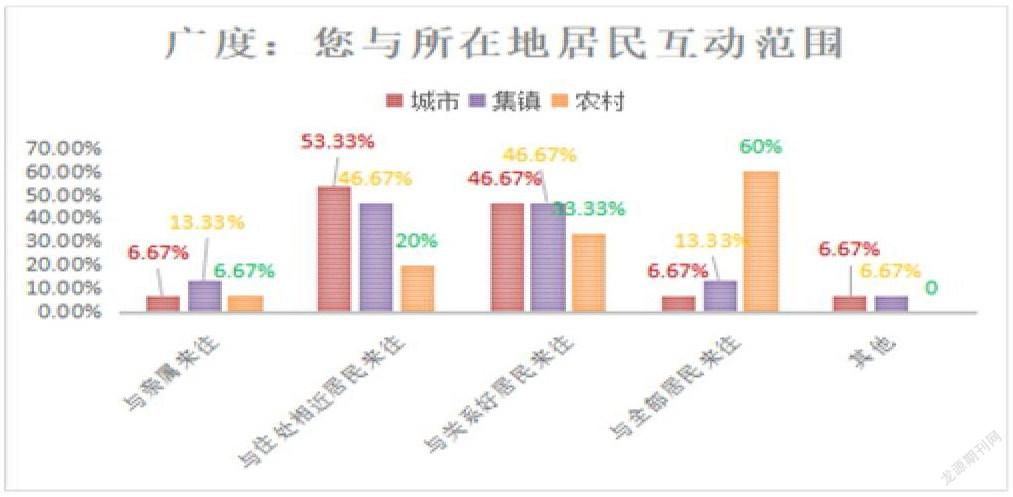

3.3內蒙古城市、集鎮、農村社區“廣度”分析

“廣度”反應社會互動范圍,雙方交往領域大小。本題目中以社區居民的互動范圍來測量居民互動來往情況。從圖3中可得出:

城市社區居民的互動范圍主要集中在選項B“與住處相近居民來往”和選項C“與關系好居民來往”上,社區居民的人際互動主要是以興趣愛好,工作性質,社會階級為紐帶而進行的交流。鄰里之間的互動情況較少。

集鎮社區居民的互動范圍主要集中在選項B“與住處相近居民來往”和選項C“與關系好居民來往”上,少數居民選擇選項A“與親屬來往”和選項D“與全部居民來往”。與城市社區居民相比較,集鎮社區既有以興趣愛好,工作性質形成的人際互動,又有以血緣和地緣形成的人際互動。

農村社區居民的互動范圍主要集中在選項D“與全部居民來往”上。農村社區同質性強,人口流動性小,從祖輩就生活在一處,因此鄰里之間相互熟悉并形成了一定程度的交流氛圍和形式。

綜上所述三種社區相比較而言,農村社區居民之間的互動范圍廣、且相互熟悉、有一定的互動形式。城市社區居民之間的互動領域較小,以興趣愛好、工作性質、社會階級為互動基礎。集鎮社區居于兩者之間。

3.4內蒙古城市、集鎮、農村社區“頻度”分析

“頻度”表示一定時間內發生的社會互動的多寡。本題目中以社區居民的互動頻率來表示居民互動的熟識程度。從圖4中可得出:

城市社區居民的互動頻率主要集中在選項B“大概平均1次/周”,選項C“大概平均1次/月”和選項F“基本沒有互動”上,且互動頻率都低于30%。互動次數較少,并且一部分居民無互動情況。由此可以得出居民之間無事基本上不交流。

集鎮社區居民的互動頻率主要集中在選項B“大概平均1次/周”和選項C“大概平均1次/月”上,居民交流互動情況相比城市社區較多,一般一周交流多次。

農村社區居民的互動頻率主要集中在選項A“大概平均1次/天”和選項E“沒有固定頻率”上。其中農村社區居民的“沒有固定頻率”表示的是交流時間無法統計,社區居民一般工作時就在一處,交流頻繁無法統計。

綜上所述三種社區相比較而言,農村社區居民的互動頻率高,居民之間關系好。集鎮社區其次,居民關系一般。城市社區居民的互動頻率較少,居民之間的互動也較低。

3.5內蒙古城市、集鎮、農村社區“強度”分析

“強度”反映存在情感投入的社會互動的強弱,表明雙方互動時情感投入的強烈程度。本題目中以社區居民之間的關系好壞來表示居民互動時情感投入的程度。從圖5可得出:

城市社區居民在鄰里關系問題中的選項集中在“好”,“一般”,“不好”和“非常不好”上面,且“一般”占多數。表明城市社區居民中大多數居民相處一般。“不好”和“非常不好”占20%左右,鄰里之間存在矛盾。并且居民之間沒有情感投入,相處一般。

集鎮社區居民在鄰里關系問題中的選項集中在“非常好”,“好”,“一般”和“不好”上面,且“一般”占多數。與城市社區不同之處在于,集鎮社區中少數居民關系較好,極少數居民相處有矛盾。

農村社區居民在鄰里關系問題中的選項集中在“非常好”和“好”上面,由此表明農村社區居民相互交流的時候,情感投入的程度是較高的、鄰里互動融洽。

綜上所述三種社區相比較而言,農村社區居民相互交流時候的情感投入程度是最高的,其次是集鎮社區,最后是城市社區。

4.研究結論

本文通過社會互動理論視角對內蒙古地區不同社區類型的人際關系進行分析。從中得出以下結論:

4.1內蒙古城市型社區的人際關系特征

城市社區居民的人際互動關系特征為表面化、淺層次。首先,城市社區居民來自四面八方,社區居民所從事的工作,祖籍,社交群體都有所不同。這也導致社區居民的異質性高,且差別性大,居民接觸事物不同,使得居民之間的需求互助相應變少,居民之間關系生疏,呈表面化交流現象。其次,城市社區居民數量多且密度大,流動性強。社區居民頻繁的更換居住場所,導致居民之間的陌生感加重,社區居民的互動頻率少,鄰里之間相互不了解,缺少鄰里間的情感交流,交流內容淺層次化。

4.2內蒙古集鎮型社區的人際關系特征

集鎮社區居民的人際互動關系特征為中介性。集鎮社區結構特殊,既有城市社區的“表面化”特征,又有農村社區居民之間的親密性。集鎮社區居民大多是以不同農村社區居民組成,因此同一農村社區居民交往密切。但又有城市社區的獨門獨立性。集鎮社區居民的需求互助次數和互動頻率是小于農村社區,大于城市社區。從互動內容深淺程度來看,是低于農村社區,高于城市社區。因此,可將集鎮社區視為農村社區轉變為城市社區的過渡段,呈現中介性特征。

4.3內蒙古農村型社區的人際關系特征

農村社區居民的人際互動關系特征為熟人式、深層次。首先,農村社區居民所從事工作相同且有共同語言,鄰里之間的需求互助也比較多,這也使得鄰里之間的互動頻率較多。從祖輩就生活在一處,相知相熟。居民之間是一種熟人之間的交流模式。其次,在農村社區內,社區居民的同質性高,人口流動性低,人際交往范圍只限制在社區內,社區間交往范圍廣,使得社區居民的人際交往群體和組織簡單、親密、交流內容呈現深層次化。

5.討論:對社區工作的啟示

根據以上研究分析,內蒙古地區的社區工作者應需要根據不同社區的人際關系特點,采用具有針對性的方式進入社區進行調研、并使用符合不同社區特點的社區工作模式。例如城市社區居民的鄰里關系呈現表面化、淺層次的特點,并且社區人口流動性強、異質性大、社區氣氛冷漠。這說明社區居民更加注重人與人之間心理與空間距離的保持,針對這一情況,社會工作者在進行社區服務時的語言溝通,專業關系的建立、對居民的組織動員,社區活動設計等環節就要注意相應的細節問題。其次在針對農村社區的時候,如果過于拘泥于禮貌禮節,不采用符合農村社區的人際互動方式的話,有可能社區工作者將面臨無法建立專業關系的情況,從而無法開展社區服務。農村社區是熟人社會,因此在農村社區進行社區服務時,工作者與居民的互動頻率應要頻繁,采取符合社區特征的方式。最后,在集鎮社區進行服務時,根據集鎮社區氣息是與城市社區相近,還是與農村社區相似,從而選擇進入集鎮社區的方式。因此,社會工作者應針對不同社區的不同人際關系特征,開展有效的工作方式。

(趙美榮老師 指導)

參考文獻

[1] 吳縛龍.中國城市社區的類型及其特質[J].城市問題,1992(05):24-27.

[2] 李芬.城市居民鄰里關系的現狀與影響因素[D].華中科技大學,2004.

[3] 仇晶. 城市社區居民鄰里互動的實證研究[D].中南大學,2006.

[4] 李國慶.社區類型與鄰里關系特質——以北京為例[J].江蘇行政學院學報,2007(02):59-65.

[5] 李芹.社會學概論[M].山東人民出版社.2016:114.

[6] 風笑天.社會研究方法[M].中國人民大學出版社.2013:130.

內蒙古大學 民族學與社會學學院 內蒙古呼和浩特 010021