我們只配欣賞流量和梗嗎

凌婕

盡管過去幾年我都說春晚變得越來越無聊,比今年春晚更無聊的是明年春晚,但我還是會老老實實地陪著家人看完整場春晚,直到這個辛丑牛年,十二點的鐘聲敲響前,我真的撐不住睡著了。連堅持守歲的爺爺也忍不住先去睡了一覺,過了十二點再起來放鞭炮。

看春晚的時候,長輩們時不時就要問,這個人是誰,那個人誰。剛開始我們這些小輩還能很容易地回答,“女的叫關曉彤,男的叫王一博。”后來的幾個節目,我們只好說:“我也不知道,我看看節目單。”當我們一邊查著,長輩們疑惑地講,“不都是你們年輕人喜歡看的嗎?”可我們明明需要翻出節目單,然后百度一下,才能勉強把人對上號。

被認為是春晚精髓的語言類節目都是編個故事場景,幾個明星登場,全靠誤會和吵架推動劇情。曾經產出過無數金句的小品也只會把這一年里的網絡熱梗亂用一通,甚至抗疫主題的小品用到“爬山”、“小白船”這樣的暗黑梗,我們覺得不合時宜,長輩們看得一臉茫然。

或許很尖銳、很不好聽,我們只配欣賞流量和梗嗎?為何所謂面向年輕人的節目都是這樣的內容?

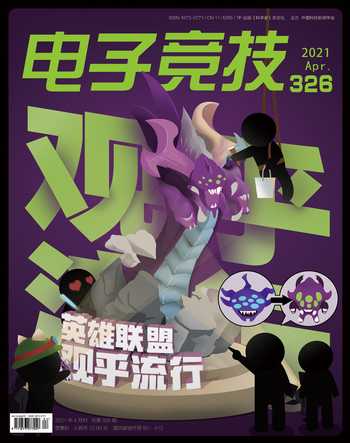

比賽開幕式的記憶點只有明星提前錄制好的“我在峽谷等你”和“召喚師加油”。賽季宣傳片就是選手們出來擺個造型,生怕別人不知道地張羅“有梗”、“每秒都是梗”、“比你想象的還要多的梗”。

以前經常看到開脫,過去的小品之所以令人感到新鮮,是因為網絡不發達,我們沒有聽過罷了,就像珍珠翡翠白玉湯,當乞丐的時候覺得很美味,當了皇帝以后就沒了胃口。隨著人們的精神生活日益豐富,流量輪流上臺以及用梗填充的內容已經是能夠找到的最優解,這種論調似乎很有說服力。然而,河南省臺春晚的節目《唐宮夜宴》播出五天仍然占據熱搜榜,讓我們現在可以反駁了。

在現代技術與傳統文化緊密結合的書畫背景中,幾個舞者重現了唐俑豐腴的身姿,展示一群唐代少女樂師從準備、整理妝容到夜宴演奏的過程。《唐宮夜宴》確有私心,想要人們提起大唐的第一反應不再只有長安,還能想起河南省內的洛陽,但完全可以接受并且得到好評。

看過《唐宮夜宴》這樣的節目,我們自己會意識到,也希望能被意識到,我們不是不能欣賞更有深度的內容,還有問題是現在的創作環境變得難以生產更有深度的內容。

一個例子是電影。未知是電影乃至所有內容創作完成之前所必須要面對的問題,而流量卻是實打實的保障,我們花幾十塊錢買張電影票都要查查評分或者是誰演的,何況花了幾千萬的投資商。相較《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》這類叫好叫座的現象級電影,影院和影城也是更喜歡穩妥的流量片。除非流量能夠帶來的收益降低,除非更多回報穩定、風險較低的項目出現,不然根本想象不出來要如何改變。

另一個例子是內容平臺。它們為內容創作者提供了更多的機會,也讓無流量屬性、無創作能力的人能夠憑借嘩眾取寵的套路來快速收獲流量。它們并不在乎內容本身是否有價值,而是在乎能否給平臺帶來價值。一邊在科普,一邊在罵街,這時人們會先去哪邊看看,如果僅僅依據點擊量向更多的人進行推送,自然會倒逼那些具備內容創作能力的人。

正如那句我們在作文里用爛的名言,這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代。它在求快又想求穩,扶持了大批內容創作者,讓我們能夠看到大量作品,也威脅著這些創作者的生產,使創作本身愈發匱乏。

除了《唐宮夜宴》,河南春晚的另一節目《白衣執甲》同樣令人贊嘆。很多年輕人的印象里,戲曲都是唱給長輩們聽的,多個劇種的表演者要在短短幾分鐘輪番上陣,我們聽不懂,還沒聽幾句上面就換人了。可《白衣執甲》不一樣,當表演者和捧著鮮花女護士走向臺前,唱出第一部分的豫劇《穆桂英掛帥·出征》,“天波府里走我出來保國臣”、“一不為官二不為宦,為的是那大宋江山和黎民”、“不殺安國賊,我不回家門”,我們聽得懂每一句唱詞,鼻子不由發酸。

觸動人心是純靠流量和梗不可能做到的。可以只是在宣傳片看到選手們和各自代表英雄融為一體,也可以只是在開幕式看到演員扮成戲命師,以特有的走路姿勢,一步一步地邁向舞臺,然后蹲下身來,配合舞臺特效,展示這個英雄的大招。但由大廚精心準備的家常菜和華而不實的山珍海味大雜燴,我們不至于嘗不出來。

哪怕是最具儀式感的春晚,也會不受待見,因為我們還是想看好的。空有流量的電影這幾年來漸漸賣不動了,毫無下限的的主播在觀眾疲勞后慢慢消亡。這個時候再問,我們真的只配看流量和梗嗎?