淺析隧道塌方處治施工技術研究

楊旭林 李志

摘要:隧道安全防護工程是我國當前交通領域發展過程中的重要工作,是進一步提升鐵路以及高速公路施工質量的核心任務,但是在隧道施工過程中,塌方是對整體工程影響最大的因素,因此本文便是建立在隧道塌方的角度,通過對處置施工技術進行分析,來強化隧道施工的有效性,并且闡述了導致隧道塌方的相關原因,結合處置措施以及相關防御技術進行論述,意在通過本文闡述,能夠為當前飼料工程質量的提升提供技術和理論依據。

關鍵詞:隧道塌方;處治及預防;施工技術

隧道塌方事件的出現,不僅是對整體工程施工產生影響的重要因素,也是也會對工程的經濟效益和人們的出行造成影響,因此建立在技術體系的角度,必須要針對隧道塌方的相關原因進行分析,并且制定優化解決策略,從技術和防御的層面進行優化,這不僅是本文論述的重點,也是當前基礎交通工程建設過程中必須要關注的話題。

一、形成隧道塌方的基礎原因

(一)地質結構

隧道工程施工的主體對象以山體為主,因此受到實際的地質條件影響較大,若山體的巖層破碎程度較大,存在地下水發育,同時巖層裂隙較多,那么整體巖層的穩定性較差,在隧道挖掘以及支護施工的過程中,巖層所能夠負擔的荷載力有限,對支護工程有一定的影響,同時對整體的施工安全也會造成影響,因此地質結構將是導致隧道塌方的主要原因[1]。

(二)前期準備工作不足

隧道工程自身的影響較大,對于整體工程的后期施工以及使用來講,都有極為重要的影響,因此在隧道工程施工前期必須要落實現場勘測,做好前期準備工作,若前期的勘測不夠徹底,相關資料的整合不夠完善,未能結合實際的地質情況進行數據分析,便有可能導致在后期施工過程中,施工技術體系以及支護工程無法滿足隧道挖掘以及施工的相關需求,有可能造成施工期間的塌方情況。

(三)施工管理全面性不足

施工管理是提升整體工程質量的重要保障,對于隧道建設來講有著極為重要的影響,若工程單位以及施工單位的管理制度不夠完善,管理水平參差不齊,其中部分風險因素會造成隧道的質量下降[2],與此同時,部分施工方以節省成本或者追趕工期為目的,盲目的進行工程調整,導致整體的工程質量不達標,支護結構無法滿足支護需求,整體的施工管理體系喪失有效性,這將嚴重影響隧道工程的質量,將會誘發隧道塌方。

二、常見的隧道塌方處治措施

(一)小規模塌方的處理辦法

通常來講,小規模塌方的定義已延伸長度以及高度為主,縱向延伸較短,且對周邊的圍巖影響較小,那么在處理方面也相對簡單,但是必須要做到及時發現及時處理,避免小規模的塌方,導致整體圍巖的穩定性下降,引發持續性的塌方以及大規模塌方。通常來講,針對小規模塌方的處理辦法要建立在安全保障的前提下,對塌方區域的危巖進行噴射砼,進一步穩固他方見面,接下來可以增加鋼筋網以及錨桿來提升圍巖的穩定性,若他方的形變參數較大,要進一步加強支護工程的建設,利用鋼拱架或者其他的辦法來提升塌方段的質量。在基礎圍巖穩定之后將塌落的雜物清除,當初期支護達到穩定之后,可以將臨時的支護拆除。

(二)中大規模塌方的處理辦法

通常來講中大規模的塌方影響較大,威脅較高,因此在處理的過程中必須要注重處理技術的可靠性和合理性。

1.超前小導管注漿處理

首先需要結合實際的工程選擇,3~5米長度的鋼管在其周邊鉆孔注漿孔的直徑約為8毫米,利用梅花樁分布的方式進行布設。漿液可以選擇水泥漿液或者化學漿液,結合實際的巖體穩定性程度進行分析,這種方式能夠在這段時間內快速的增強巖體的強度。這種方式能夠讓漿液滲透到巖層內部,將本身松散的巖層固結起來,能夠進一步提升簡歷面的法向應力,同時可以增大圍巖表層的剪切滑動面,另外,利用小導管注漿技術也能夠有效的實現巖層縫隙填塞,避免地下水上涌。

2.套拱技術

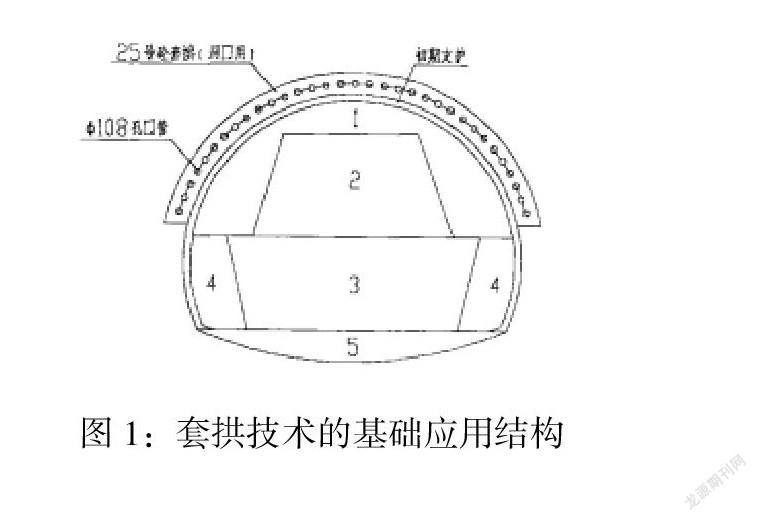

該種技術體系往往應用在中大型塌方處理之后,在初期支護的上端會存在部分空洞區域,在該區域與利用套拱技術進行加固(圖1)。首先需要針對塌方位置的圍巖進行噴射砼,利用臨時支護的方式來提升穩定性,接下來將塌落的雜物清除干凈,通過鋼拱架進行巖體支撐,接下來在鋼拱架的外側設置鋼筋網,并且利用連接筋進行固定,形成套拱的鋼筋骨架。在拱頂要預留出砼泵的輸送管道,快速的完成噴射砼,然后形成基礎的套拱結構,在其強度達到相關標準之后,利用分次注入的方式進行注砼[3]。

3.地表注漿技術

在實際的隧道施工過程中,有時還會存在較為嚴重的塌方情況,例如存在冒領現象,那么單純的從洞內進行防治和處理,已經無法滿足實際的處理需求,還需要結合實際情況進行地表回填,能夠有效提升整體隧道的穩固性,這其中在地表回填階段便涉及到了地表注漿技術。利用鉆孔灌注的方式,將水泥漿液或者其他化學性漿液注入到軟弱破碎的地表中,與其他的巖層結構相混合,固結之后便形成了堅硬的外部圍巖結構,這能夠有效減少對內部隧道圍巖的壓力,可以降低后期塌方的程度。

三、隧道施工過程中塌方的實際預防措施

在未發生塌方的前提下,也需要結合實際情況進行預防,避免形成塌方風險。

首先必須要做好前期的勘測以及準備工作,結合實際的施工方案落實地理環境檢測,結合圍巖強度、地層結構、地震帶、地表土層質量、地下水位等多種因素進行分析,確保能夠詳細的了解施工地段的實際情況,然后結合實際的需求制定支護方案以及加固方案,并且在施工過程中要及時通知各方主體落實防御措施的制定,調整開發方法以及爆破方案,避免形成施工塌方。

其次在具體的隧道施工過程中,必須要通過人工防御以及科學技術防御的方式,實現對整體施工階段的跟蹤防控和調查。例如當前應用較為廣泛且效果較好的超前地質預報技術,其能夠在施工過程中針對實際的施工現狀進行地質性能檢測,根據工程規模分析不良的地質條件是否會造成塌方風險,并且根據施工進度,來檢測圍巖的級別,及時的制定塌方預防方案以及處理方案,也能夠有效避免突水涌泥等現象的發生,可以為隧道施工提供極為精準的安全保障。

再次,在施工期間必須要確保不同的施工工序以及施工環節緊密連接,要具備完善的設計方案,確保相關制度體系以及施工規范可以執行下去。針對軟弱巖層進行施工時,不僅要加強注漿技術的管理,也要全面落實地質條件監測,及時的進行地表沉降控制,不同工作之間相互配合,實現數據信息共享。這樣能夠及時的進行聯動,快速的解決即將出現或者已經出現的問題。

與此同時,進一步打造高質量的安全防護措施,針對施工人員來講,必須要加強教育培訓的力度,全面實現技術交底,從思想意識以及行為模式上進行多方位的優化,確保能夠認識到塌方的風險,并且具備風險防控意識,也可以結合實際情況制定應急演練方案,進一步提升人員的應急能力,這樣也可以有效降低塌方帶來的影響。

結束語:

綜上所述,在當前隧道施工的過程中,塌方是最常見且對工程以及人員影響最大的因素,那么在隧道施工期間必須要針對整體的工程環境進行監測,找出其中會造成塌方的因素,并且落實針對性調整,在施工技術體系、施工理念、安全防控機制以及處理機制角度也要進行優化,及時的進行管理體系的創新,達成多主體、全方位、立體化的安全控制和管理,確保能夠杜絕塌方的出現,及時的處理塌方問題。

參考文獻:

[1]鄒金杰,顧鑫杰,章立峰等.淺埋暗挖原理在西部某隧道冒頂塌方治理中的應用[J].現代隧道技術,2016,53 (2):202-206.

[2]侯艷娟,張頂立,李奧等.隧道施工塌方事故分析與控制[J].現代隧道技術,2018,55(1):45-52.

[3]賴金星,邱軍領,牛方園等.淺埋偏壓黃土隧道塌方處治及效果分析[J].現代隧道技術,2017,54(2):194-201.