中國古代光學發展的文化引申探析

秦廣明

摘要:在中國近代光學誕生前,中國傳統光學經歷了緩慢發展,古人在長期對光的刻畫中使光與我國古代人生存的精神活動相關聯,衍生出了豐富的文化內涵。本文旨在研究和分析古代光學發展的文化引申,管窺出一些與光有關的中國傳統文化要素,分析古代光學發展的實踐和認識的歷史局限性。

關鍵詞:光學文化;傳統光學;平面鏡成像;陽燧

中圖分類號:G05文獻標識碼:A文章編號:1673-7164(2021)05-0021-02

基金項目:吉林省科技戰略與規劃研究項目“中國光學文化研究”(編號:20200101074FG)。

從先民點燃第一堆篝火,人類就開始了對光的自覺利用,至19世紀末中國近代光學誕生前,中國傳統光學經歷了緩慢的、未間斷的發展過程。光學的發展受中國文化實用理性的影響,沒有形成光學的科學體系,但與生產生活相關的光學知識卻得到了不斷發展,尤其在光照、成影、平面鏡成像等方面認識的深入,孕育了許多近代光學得以發展的元素。隨著人們對光的認識不斷深入,光的文化意義也逐漸與古代人民的精神生活相關聯。本文旨在研究和分析古代傳統光學發展的文化引申,識別出一些與光有關的中國傳統文化要素,展現光學文化的邏輯行程。

一、“文人視角”下的傳統光學現象解讀

中國傳統光學知識的呈現屬于以想象性和猜測性為主的自然哲學體系,對光學現象的解讀摻雜在歷史、社會、思想、宗教和文化的記錄中,以哲理形式被表述于歷代成書的著作之中。一些精彩的光學知識表述并非出自純粹的科技著作,而是出現在詩歌、游記等哲學篇章中,原因在于儒家文化在“道”與“器”“文”與“質”方面,多重前輕后。儒家思想成為中國社會的正統思想后,把科學技術對社會發展可能的積極促進作用降低,形成一種“重政務、輕自然、斥技藝”的價值觀念,以致文獻典籍中的自然現象、科學規律被輕描淡寫,一筆帶過,在其影響之下,中國古代光學沒有形成一種專門學科。

“在古代甚至近代早期,科學與技術的關系是不大密切的。科學由一些有知識、有學問、有身份的人掌握,而技術則由一些無名的工匠傳授。”[1]對光學現象的認識、光學知識的解讀多出自具有“士人”底蘊的“文人群體”,他們具有較高的文化素養,有些是國家政治的參與者,是中國傳統文化的創造者和傳承者,他們雖然愛好鉆研科學技術問題,但科學技術研究并非他們人生的第一要務,他們更多關注政治,更側重于對文化的繼承和創造。古代文人喜歡游歷,“讀萬卷書,行萬里路”,許多光學知識出現在文人游記、筆記中對傳統光學現象記錄解讀時,必須理解作者的“文人視角”,只有深刻理解了文人的人生追求、精神世界、藝術審美的尚意宣情,才能更加深刻地理解中國古代傳統光學現象。

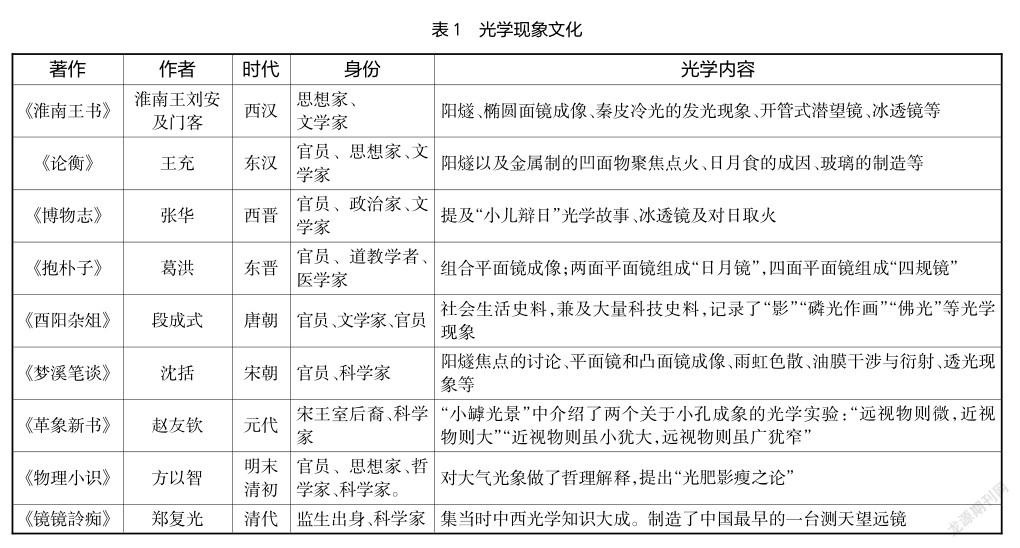

中國古代光學研究有著豐碩的成果,從《墨經》《考工記》《列子》《禮記》《淮南子》《博物志》《夢溪筆談》一直到清朝的《鏡鏡詅癡》等書籍對光學現象和光學實驗有著詳細的記載[2]。這些書籍不僅僅在光學方面有所記載,而且在中國的文學史上也有著重要的地位。

二、對光源認識的文化引申

在古人對光照強弱的變化不能理解,對變化規律的認識模糊時,就產生了原始崇拜,太陽崇拜深植于古老中國人的文化觀念,對塑造其社會和文化心理產生了重大影響,在文字、器物、傳說中留下深深的烙印。從我們所知的文物來看,距今5000多年的河姆渡遺址、距今3000年左右的仰韶文化,以及后來的大汶口文化都將太陽作為原始圖騰刻在陶器、象牙上,太陽被神化。《搜神記》中既有“后羿射日”的故事。殷墟出土的甲骨文中有許多關于“賓日”“出日”“入日”的記載,先民在日出、日落時,都對太陽作揖、跪拜,古人在《詩經》里就發出“杲杲日出”的詠嘆。《周易·系辭傳》云:“懸象著明,莫大乎日月。”《古微書·孝經紳》說:“日中則光溢,日神五色,明照四方。”[3]

古代人能夠認識和利用的,除自然光源外,更多的是燈燭一類的人造光源。人類的第一堆篝火就是第一個人造光源,從先民學會用火和保存火,就開始了對火的崇拜,這幾乎是各個民族共同存在的文化現象。古時人們在行軍或打獵時,總是隨身帶有取火器,《禮記》中就有“左佩金燧”“右佩木燧”的記載,表明晴天時用金燧取火,陰天時用木燧鉆木取火。陽燧取火是人類利用光學儀器會聚太陽能的一大先驅。《周禮·秋官·司氏》“司氏掌以夫遂取明火于日”。鄭玄注:“夫遂,陽遂也”。陽燧是一種利用日光取火的凹面銅鏡,所取火來自太陽,故稱“明火”。

與火燭相關的文化現象也屬于光學現象的文化衍生,歷代史籍均有所記載(表1)。火背后隱藏了豐富的文化意義。至今在我國南方一些偏遠山區、少數民族依然延續著一家人圍繞火塘做飯、聚餐的習俗,一些最為隆重的祭祀,只能在火塘邊進行,火塘傳承整個家庭的家族關系與生活敬仰。

三、光的宗教含義

銅鏡、燈和燭火作為光學應用的物質載體,常被佛教和道教用作法器,來說明其教義,例如神話傳說中的寶蓮燈、《紅樓夢》中的銅鏡風月寶鑒等。佛教將光引申為內心的光明,燈在佛教中表示智慧光明,燈火能照亮暗夜,也能照亮世間癡暗,以自心本有的智慧的光明破除內心的黑暗。將師父傳法于弟子,稱為傳燈,元代劉壎《隱居通議·駢儷三》:“心印法燈,盡向眼前了徹。”中國傳統光學最精華的文化亮點是對各種青銅鏡的創造使用,鏡子是光學產生和發展的物質載體,由于中國古代玻璃業不發達,傳統的中國鏡是指銅鏡,《淮南子》中對銅鏡的描述“鬢眉微毫可得而察”,由此可見銅鏡在古代因其清晰的成像特性成為百姓生活中的常備用品,由此也引發了對鏡子成像理論的探討。

鏡面對稱成為中國傳統文化觀點之一,南北朝王孝禮的《詠鏡詩》:“可憐不自識,終爾因鏡中。分眉一等翠,對面兩邊紅。”說明鏡兩邊的人與像成鏡面對稱,由此引申出鏡子能夠溝通人、神與自然之間的關系。銅鏡驅邪功能的產生,就其文化思想背景而言,是漢代讖緯學說與道教結合的產物[4]。中國古代認為鏡具有“勿藏私”的特性,銅鏡與道教文化聯系密切,常被用作法器,道家以道統技的科學技術思想為中國古代科學技術的中華民族特色的形成提供了思想和思維方式的基礎。銅鏡在中國的風水學中一直沿用至今,許多地區直到今天會將一塊小圓鏡鑲在大門頂端中間部位,具辟邪鎮宅化煞之用,只不過鏡子的材料已由熟銅變成了玻璃。

四、審美和詩性角度的傳播

我國的詩詞文化彌漫在我國文化的每一個環節中,我國古代最優秀的人絕大部分都在吟詩作賦,他們從審美角度、詩性角度描寫了光對自然、生命和哲理的作用,詩詞文化離不開對光的描寫和贊美。在成語、俗語和古詩詞中滲透了很多傳統光學知識,如詩人高駢在《山亭夏日》“綠樹濃陰夏日長,樓臺倒影入池塘”。詩句描寫了光的反射現象,“濃陰”是光沿直線傳播遇到障礙物形成的陰影,“倒影”則是光反射時的成像。詩人們在觀察日常生活、自然現象時候將蘊藏無窮奧妙的光學知識、光學情境用簡潔的、唯美的詩性語言表達,使光學知識的傳播更富有生機、朗朗上口,如《長歌行》“青青園中葵,朝露待日晞。陽春布德澤,萬物生光輝。”表現出古人高超的智力與語言的結合。理解這些光學知識的前提和關鍵是要理解修辭音韻,文從字順,因理解的不同,使解讀發生過很多大膽的猜想與討論。源于對語言的獨特理解,甚至在以后的注疏中被涂改的面目全非。《墨經》兩千多年來,輾轉刻抄,造成了獨撰和篡改,令人費解。

參考文獻:

[1]吳國盛.科學的歷程:第二版[M].北京:北京大學出版社,2002.

[2]梁漱溟.中國文化要義[M].上海:上海人民出版社,2005.

[3]W.C.丹皮爾.科學史及其與哲學和宗教的關系[M].桂林:廣西師范大學出版社,2001.

[4]朱輝.利用我國古代光學成就,提高《光學》教學效果[J].科技信息,2010(22):412.

[5](明)孫殼.古微書曲[M].濟南:山東友誼出版社,1990:556.

(責任編輯:莫唯然)