地鐵郊區(qū)長大線路列車救援影響分析研究

林智 曾溢暉

摘 要:為了有效降低列車故障救援對正線運(yùn)營的影響,本研究基于新舊國標(biāo)下,對列車故障救援進(jìn)行對比分析,通過建立模型、數(shù)據(jù)測試及實(shí)例驗(yàn)證,得出新增長大線路避讓線作為故障救援停車點(diǎn),可減少故障救援后第三趟列車的晚點(diǎn)時(shí)間,降低乘客最大候車時(shí)間,降幅分別達(dá)26%~81%、15%~55%,具有極大的社會效益,可為后續(xù)線路配線設(shè)計(jì)提供參考。

關(guān)鍵詞:城市軌道交通;長大區(qū)間;列車救援

近年來,隨著城市軌道交通的快速發(fā)展,部分城市相繼開通了郊區(qū)線路,然而城市郊區(qū)線路多為長大線路,具有站間距離長、救援路徑長、旅行速度高等特點(diǎn),如發(fā)生列車救援,勢必對列車晚點(diǎn)和乘客出行帶來較大影響。國內(nèi)外學(xué)者對城市軌道交通列車救援方案的研究主要集中在常規(guī)線路方面,如劉煥軍等[1]為地鐵列車司機(jī)救援演練制動操作方式的合理性提供依據(jù),基于Simulink 模塊建立地鐵列車縱向動力學(xué)模型,對列車救援工況下車鉤力進(jìn)行仿真分析,并提出救援演練制動操作方式優(yōu)化建議;朱巧珍[2]等以站臺滯留人數(shù)與加開備用列車數(shù)的加權(quán)和最小為目標(biāo),構(gòu)建故障救援情形下的地鐵列車調(diào)度調(diào)整混合整數(shù)規(guī)劃模型;陳穎斌[3]等為盡可能避免城市軌道交通列車發(fā)生故障救援、提高救援處置效率、較少延誤時(shí)間,對城市軌道交通列車故障救援相關(guān)的規(guī)程、人員操作、設(shè)施設(shè)備3個(gè)方面進(jìn)行分析;馬波[4]對比了國內(nèi)城市軌道交通相關(guān)列車故障救援的做法,建立了城市軌道交通列車故障救援作業(yè)流程;湯霖[5]等基于弧段覆蓋理論、覆蓋衰退理論和考慮時(shí)間滿意度的覆蓋理論,設(shè)計(jì)考慮時(shí)間滿意度和最大覆蓋率的救援列車部署方案;劉紀(jì)儉[6]等通過對一條線路不同位置發(fā)生列車故障救援時(shí)救援路徑的選擇進(jìn)行了探討,分析了救援路徑的種類及路徑的選擇方法。

城市軌道交通列車救援在常規(guī)線路救援方案的組織優(yōu)化研究方面取得了豐富的成果,但是在眾多列車救援的研究文獻(xiàn)中卻鮮有針對城市軌道交通郊區(qū)長大線路的研究,然而郊區(qū)長大線路列車救援相對常規(guī)線路對列車晚點(diǎn)及乘客出行方面具有更大的影響,隨著城市軌道交通郊區(qū)長大線路的不斷開通,如何組織最優(yōu)化的郊區(qū)長大線路列車救援方案,將是更加值得深思的問題。本文基于城市軌道交通郊區(qū)長大線路特點(diǎn)及新舊國標(biāo)的背景下,從降低列車晚點(diǎn)時(shí)間及乘客最大候車時(shí)間方面,研究如何降低郊區(qū)長大線路列車救援的影響。

1 新舊國標(biāo)對比分析

2019年10月16日,交通運(yùn)輸部發(fā)布《城市軌道交通行車組織管理辦法》,并于2020年4月1日起實(shí)施。其中,第二十六條明確指出“連掛后兩列車均為空駛時(shí),推進(jìn)運(yùn)行速度不應(yīng)超過30 km/h,牽引運(yùn)行速度不應(yīng)超過45 km/h;任一列車載客的運(yùn)行速度不應(yīng)超過25 km/h”。相比原標(biāo)準(zhǔn),空載推進(jìn)速度下降33.3%,載客救援推進(jìn)速度下降37.5%、空載救援牽引速度降44.4%。

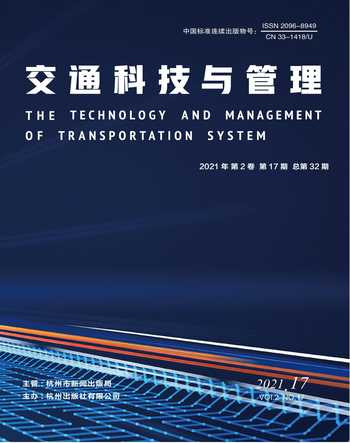

本研究結(jié)合某地鐵A號線及B號線并選取列車故障救援的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行新舊國標(biāo)下的對比分析,得出A號線:舊國標(biāo)下旅行速度與救援推進(jìn)速度對比為增幅44.4%(快車80%),新國標(biāo)下旅行速度與救援推進(jìn)速度對比為增幅22.2%(快車55.6%);B號線:舊國標(biāo)下旅行速度與救援推進(jìn)速度對比為增幅117%(快車170%),新國標(biāo)下旅行速度與救援推進(jìn)速度對比為增幅83.3%(快車133%)。以A號線、B號線為例,選取最困難點(diǎn),A號線救援路徑最長點(diǎn)推進(jìn)距離約為32.59 km,B號線救援路徑最長推進(jìn)距離為18.2 km,基于前期救援演練數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對比并結(jié)合新標(biāo)準(zhǔn)救援速度調(diào)整后對影響故障救援的指標(biāo)分析,選取影響最大的數(shù)據(jù),得出結(jié)果如表1.1所示:

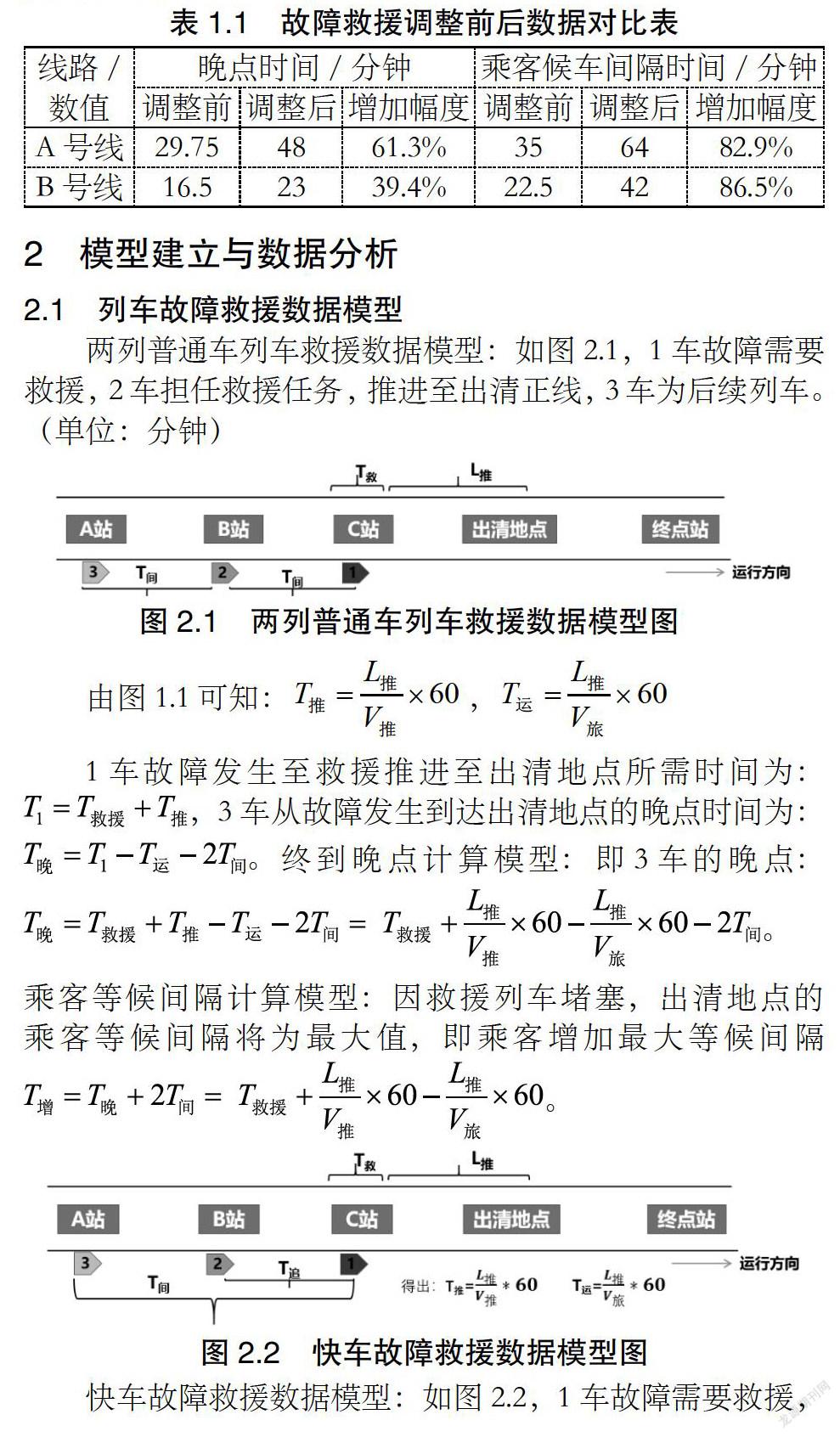

3 實(shí)例分析

3.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

某地鐵A號線和B號線列車、線路數(shù)據(jù)如表3.1、3.2所示:

3.2 安全性測試

計(jì)軸占用測試:完成線路12個(gè)側(cè)股地點(diǎn)測試,停放兩列車后,計(jì)軸均不占用道岔區(qū)段。動車測試:完成線路12個(gè)側(cè)股地點(diǎn)停放兩列車后,后續(xù)列車均可排列進(jìn)路,ATO/PM/RMF/CUT-OUT駕駛模式通過直股無異常。物理侵限檢查:完成線路12個(gè)側(cè)股地點(diǎn)停放兩列車后,距離前、后道岔警沖標(biāo)約65 m,物理空間滿足安全需求。NCO(非通信障礙物)蔓延測試:完成線路12個(gè)側(cè)股地點(diǎn),停放兩列車后,后續(xù)列車通過均會產(chǎn)生軟NCO蔓延,但不影響列車運(yùn)行,列車通過后消失。得到測試結(jié)果如下:

避讓線共12個(gè)地點(diǎn)均可作為救援組織時(shí)停放連掛列車的臨時(shí)存車線,上述避讓線均具備停放2列連掛電客車的物理?xiàng)l件(未占用前后方道岔計(jì)軸區(qū)段、未越過前后方警沖標(biāo)),信號存在NCO軟蔓延至岔區(qū)計(jì)軸現(xiàn)象,不影響直股列車的正常通行(ATO/PM/RM/CUT-OUT模式均測試),具體測試結(jié)果數(shù)據(jù)如表3.3所示。

3.3 結(jié)果分析

在選取了多個(gè)故障位置進(jìn)行了24次列車故障救援演練測試后,測試結(jié)果顯示:連掛動車時(shí)間均控制在15分鐘內(nèi),平均用時(shí)13.95分鐘,達(dá)到目標(biāo)值。在完成列車故障救援連掛動車流程統(tǒng)一規(guī)范及避讓線可停放兩列電客車測試后,根據(jù)測試結(jié)果對既有救援方案進(jìn)行優(yōu)化,針對困難點(diǎn)利用救援晚點(diǎn)公式對受影響的后續(xù)第三趟車進(jìn)行晚點(diǎn)時(shí)間計(jì)算測試,結(jié)果表3.4所示。

由表3.4知,按照原方案實(shí)施救援,A號線最困難點(diǎn)出現(xiàn)故障第三趟車,最大晚點(diǎn)高達(dá)47.34分鐘,乘客最大等候時(shí)間為63.84分鐘;優(yōu)化救援方案后,通過避讓線存放故障車及救援車后,最困難點(diǎn)出現(xiàn)故障第三趟車,最大晚點(diǎn)下降到13.93分鐘,乘客最大等候時(shí)間下降到30.43分鐘,下降幅度分別為71%及52%,均超過50%以上。

4 結(jié)語

本文基于新舊國標(biāo)對列車故障救援對比分析的背景下,通過建立模型、實(shí)例驗(yàn)證及安全性測試得出通過新增長大線路避讓線作為故障救援停車點(diǎn),可有效減少故障救援后的第三趟列車晚點(diǎn)時(shí)間及降低乘客最大候車時(shí)間。因此,本研究可以有效的降低列車故障救援對于正線運(yùn)營的影響,提高地鐵服務(wù)水平,具有極大的社會效益。本研究改造成本低,僅需在避讓線合適位置增加指引司機(jī)停車位置標(biāo)識,可為后續(xù)線路配線設(shè)計(jì)提供參考。

參考文獻(xiàn):

[1]劉煥軍,劉世,趙海,等.地鐵列車救援演練制動操作方式優(yōu)化研究[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2021(2):8-11.

[2]朱巧珍,柏赟,閆冬陽,等.故障救援情形下的地鐵列車調(diào)度調(diào)整模型[J].中國鐵道科學(xué),2021,42(1):166-174.

[3]陳穎斌,潘寒川,劉志鋼,等.城市軌道交通列車救援組織優(yōu)化探討[J].鐵道運(yùn)輸與經(jīng)濟(jì),2019,41(9):105-109.

[4]馬波.城市軌道交通列車故障救援組織優(yōu)化研究[J]. 交通運(yùn)輸工程與信息學(xué)報(bào),2016,14(4):76-80.

[5]湯霖,孟學(xué)雷,郭文博,等.基于覆蓋理論的鐵路救援列車部署方案研究[J].鐵道科學(xué)與工程學(xué)報(bào),2018,15(6):1609-1617.

[6]劉紀(jì)儉,凌松濤.地鐵列車救援路徑的選擇[J].城市軌道交通研究,2014,17(12):80-82+106.