虞山文化,常熟的吸引力和內在美

向煜

常熟,古稱琴川,是一座具有3000多年文明史、1700年建城史的江南城市,是吳文化的重要發祥地之一,早于1986年就被國務院公布為國家歷史文化名城。在常熟,先賢們留下的文化,既是有形也是無形,我們可以在歷史長河中窺探究竟,也可在城市發展中尋得蹤影。這里的文化,是珍貴的遺產,被一代代常熟人精心呵護著。同樣也滋養著生活于此的人們,讓他們可以在時代進程里,在文化傳承中,感悟江南文脈的源遠流長。

妙哉,常熟文化

“道啟東南,文開吳會”是常熟先賢留下的智慧,這座城市以多元且包容的歷史文化廣受贊譽。在這里,我們可以徜徉在詩人們的妙句中,會遇見黃公望筆下的山水,可以聽見嚴天池琴下的余音……文化賦予了這座千年古城清幽與古典,文化的傳播與傳承,讓常熟變得更加靈動與潮流,也讓古城歷久彌新。

守正中探尋創新之路

文化講究追根溯源,在常熟談起文化之根,一定繞不開仲雍與言子。兩位先賢用智慧開啟了江南文化,也將崇文與尚和的精神植入了常熟的文化基因。崇文讓常熟名人輩出,歷史上常熟共出了8位狀元,10位宰相,486位進士,數量位居全國同類城市前列。而當一個地區文化發達之后,區域內就會涌現出各種文化流派,眾多文化流派的出現,成為了常熟古代文化繁榮昌盛的又一標志,虞山詩派、虞山琴派、虞山畫派、虞山印派和虞山派藏書流傳至今,依舊經典。

歷史文化彌足珍貴,弘揚傳統更是可以讓人們建立起文化自信。前幾年,常熟相繼出版了《讓國南來——仲雍》《南方夫子——言偃》《常熟狀元》和《虞山文化流派》等書籍,對常熟歷史文化進行系統梳理,厘清常熟文化淵源,讓城市更好地在守護優秀文化基因中得到發展,并衍生出更多內涵,成為城市精神的新亮點。

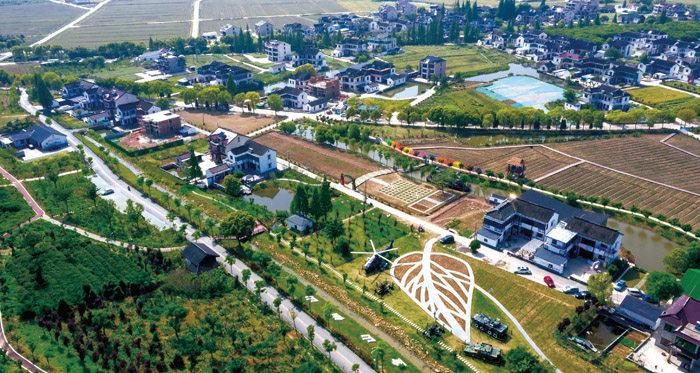

不僅如此,聰慧的常熟人還在發展中,將自然稟賦、歷史文脈、歲月積淀的千古遺存、人文傳統和當代發展需求結合起來,轉化成布局文化產業、振興城市旅游的競爭優勢,賦予常熟文旅發展創新內涵。

比如,常熟在“十四五”期間打造的集“紅色游、綠色游、藍色游、彩色游”為一體的“四色游”品牌,就是將市內特色資源整合起來的創新探索——拓展了文物、名人故居、“非遺”的內涵,讓它們更具生命力和傳播力,讓更多人可以生動地認識到常熟的文化。

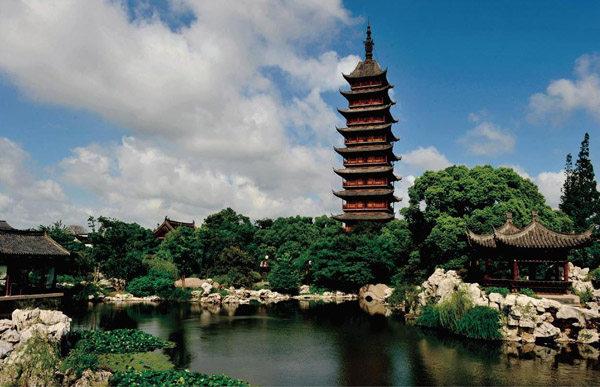

讓文化精神影響更多當代人

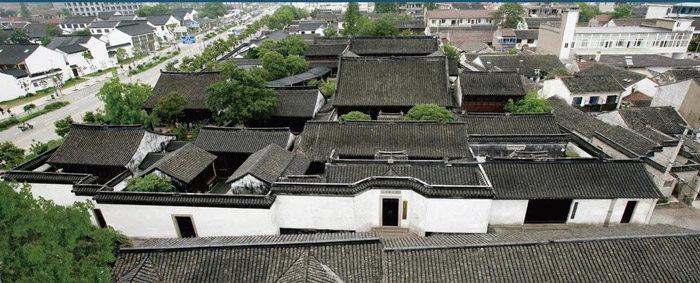

每一座古城都擁有令人稱羨的文物單位,江南文化源遠流長很重要的一點是,江南地區對文物單位的保護尤為重視,常熟自然也是。方塔、綵衣堂、燕園、趙用賢宅、聚沙塔多次修繕,保留了原有風貌,翁氏故居、龐薰琹故居等名人遺存妥善維修,用來作為文博展示場館,讓傳統文化更好地走近市民和游客。

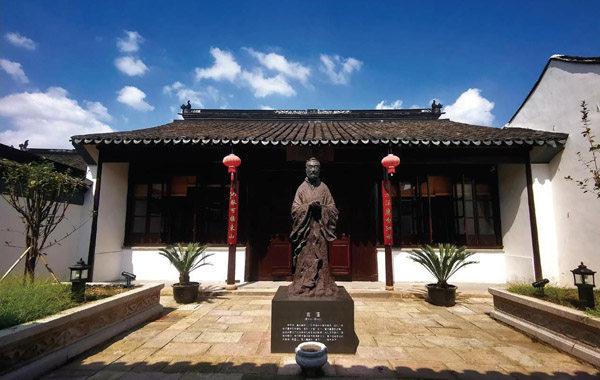

更讓人流連忘返的是位于古城東南街上的文廟。這座莊嚴恢弘的建筑,是常熟人花了8年時間進行修復的,據說這也是常熟有史以來規模最大的文物修復工程。有別于其他城市的文廟規制,常熟文廟共設有三條軸線,除了貫穿“東廟西學”的孔廟和學宮之外,還在東軸線設言子專祠,專門用來紀念“南方夫子”言子。如今的文廟,不僅是常熟祭祀孔子的專門場所,也是最具特色的儒學與傳統文化的傳播載體,每年都有很多市民和游客前來表達對先賢的崇敬之情。

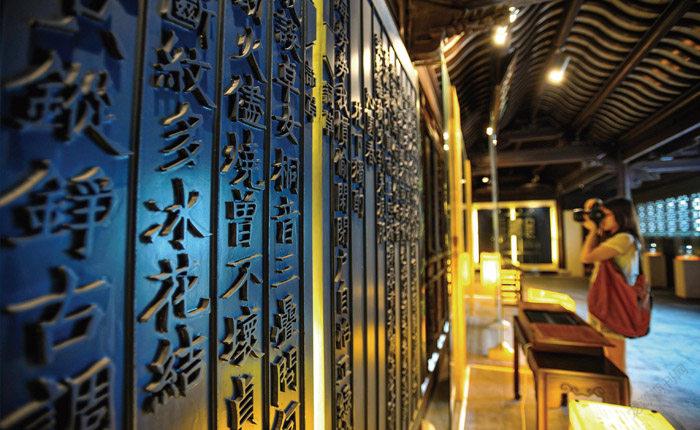

在常熟市東郊的古里鎮,有一座鐵琴銅劍樓。并不高大的建筑,卻有著深厚的內涵。這里曾是瞿氏宅邸,與當地許多富裕家族一樣,瞿家也以藏書、讀書為樂。更難能可貴的是,瞿家還開放館藏,不論親外貧富,均可入內讀書,瞿家甚至內辟專室,為讀者提供免費的茶水膳食。這樣的精神影響著瞿家后人,1949年新中國成立,瞿家子孫將鐵琴銅劍樓的全部收藏無償捐獻給人民政府。在他們的帶動下,常熟不少藏書家和后輩繼承人也紛紛將有價值的精本、善本,或捐贈或作價,先后交于政府。

崇文重教的精神,就這樣一代代流傳了下來,也讓“江南福地”在經濟發展的同時,保留著濃墨重彩的書香文脈。可以說,從虞山藏書流派,到如今書香城市建設,再到文旅融合發展,常熟正在傳承與發展中將書中蘊含的文化力量凝聚成不竭的發展動能,為城市發展注入活力。

文旅融合,彰顯詩意江南

今年4月,常熟出臺《“江南文化”品牌塑造常熟行動計劃》,旨在要深挖傳統文化內涵,打造特色文化IP,開發創意文化產品,讓古琴、言子、虞山等核心文化元素成為新地標,讓古代文脈可以與現代文創碰撞出更多火花,讓文化的生命力更加歷久彌新。

打響“江南文化”品牌,人文薈萃、底蘊深厚的常熟責無旁貸。

常熟擁有紅木、花邊、花鼓、蘇派盆景等22個省級以上非遺文化資源,在“十四五”期間常熟也將以歷史文化街區改造為抓手,加快虞山歷史片區“3+3”文創開發,推出非遺手作技藝體驗、“非遺+民宿”消費體驗,“非遺伴手禮”等文創產品,以非遺文化點亮千年古城。

不僅有傳統的一面,常熟在時尚文化打造上,同樣不放松。據悉,“十四五”期間常熟將繼續圍繞服裝定制、時尚設計、品牌營造、電商直播等領域,結合既有建筑更新改造,發揮常熟服裝產業深厚底蘊,引導新業態、新模式與市場、物流、供應鏈融合,加快打造云裳小鎮等時尚產業集聚區、網紅打卡地,打造全國直播電商名城。

數字文創的市場價值不容小覷。未來,常熟還將以“文化+科技”為引領,搶抓數字文化產業從消費互聯網向產業互聯網拓展的趨勢,大力發展人工智能、移動互聯網應用、視聽新媒體等文化新業態。

不負歷史、展望未來,通過挖掘傳統非遺、時尚創意、數字文創等資源,旨在打造傳統與現代碰撞,古韻與時尚交融的文旅融合新名片的常熟,一定會成為讓市民和游客讀懂江南文化的重要窗口,也讓虞山文化更加積厚流光。

TIPS

各領風騷的虞山諸派

作為吳文化的重要發祥地之一,常熟自古崇文重教,風氣儒雅,文化底蘊深厚,多個藝術思想流派在中國文化藝術發展史上具有重要影響。

虞山印派 在篆刻藝術領域,常熟名家輩出,領風氣之先。虞山篆刻最早可追溯至元代,到了清代初期,由沈龢、林皋、王瑾等虞山印人以相似的印品風格、雄厚的創作實力、藝林的地位和影響,創立了虞山印派,其中林皋的成就最為突出,被認為是虞山派的開山鼻祖。從此,虞山印派代有傳人,到了清代晚期,趙古泥繼承傳統、別開生面,以獨特的藝術風格成為了虞山印派又一代表人物。

虞山詩派 常熟的“虞山詩派”形成于明末,壯大于清初,歷明天啟、崇禎和清順治、康熙四朝,前后時間近百年。虞山詩派最大的特點是學古而不擬古,積極主張詩歌革新并能取諸家之長而自成風格,對東南詩壇的繁榮作出了一定貢獻。

虞山畫派 虞山畫派是中國畫主要流派之一,其崇古摹以擬風尚,影響頗大。“虞山畫派”的奠基之祖為黃公望,其畫風對中國后世畫壇特別是對“虞山畫派”產生極其深遠的影響。可以說,明清兩代山水畫的各家各派,均或多或少、或直接或間接地從中吸取了有益的營養。王翬被稱為“虞山畫派”的開山之父,其廣采博覽,所畫山水筆墨純熟,功力深厚,被尊為清代集傳統筆墨之大成者,其畫風影響畫壇數百年,綿延至今。

虞山琴派 虞山琴派是中國古琴藝術的重要流派之一,明末以常熟虞山命名,由明朝宰相嚴訥之子嚴天池所創建。自明至清,虞山琴派主要琴譜有十幾種之多。此派崇尚“音必當正律,重音而輕辭”,其特點可概括為清、微、淡、遠四字,琴曲風格為“清微淡遠,博大和平”,歷來為琴史所推崇。

被文化滋養了千年的常熟

“多年前,常熟就提出了打造‘江南文化’品牌,并于2009年舉辦了首屆中國(常熟)江南文化節,縱觀常熟文化,確實與江南風情,江南民眾的生活有機結合在了一起。”常熟地方文化學者袁文龍在接受采訪時強調,作為吳文化發源地之一的常熟,無論世事變遷,其文化始終是一脈相承,并對經濟發展、人文風情產生著深遠影響。

平和與不張揚

言偃(即言子),是常熟人,也是孔子唯一的南方弟子,他在《禮記·禮運》篇中闡發并創造性地傳承發展了孔子的“小康”與“大同”思想,他認為,當時雖然“大同”社會已經失去了生存環境,但讓百姓安居樂業的“小康”之治仍然可以是追求的目標。“小康即富、小康即安的觀念,一直滋養著常熟人。”袁文龍告訴記者,即便是封建社會無法讀書的農民,也是深刻被言子的觀點影響著,對美好生活追求中,始終保持著平和的心態。

“文化上同樣如是。常熟的古琴,講究清微淡遠,常熟的書畫詩詞,都是沉穩守正,并不張揚的,常熟篆刻更是刀功內斂、藏鋒露拙……事實上,對于常熟人來說,世世代代都被當初那平和與不張揚的文化滋養著。”當然,袁文龍也強調,這樣的平和并不是保守,而是追求一種穩扎穩打。確實,縱觀改革開放以來,常熟經濟發展迅速,特別是鄉鎮經濟時代,這里涌現出了不少全國知名的民營企業家,但他們并不急于擴張,而且慢慢地,一步一個腳印將企業發展壯大,在競爭中立于不敗。

“值得強調的是,小康即富的思想還為城市發展帶來了另一積極影響——因為文化滋養著思想,當經濟生活改善后,常熟人又會將財富投入到發展文化中去,兩者形成良性循環,穩步地實現互相促進。”袁文龍如是說。

傳播的張力

歷史上,常熟出了不少狀元、進士,袁文龍認為,這些為官者,走出常熟去往全國各地,等告老還鄉之時,也會將各地先進文化帶回了常熟。“這些讀書人在外開了眼界,帶著更高的見識回到家鄉,勢必會讓他們對建設常熟有了新的觀點,從而促進城市發展。”

另一方面,這些文人走遍全國,也通過自身將常熟文化傳播到更遠的地方。“說到文化的傳播,言偃應該算得上是最早一批傳播者。”袁文龍介紹,當年言偃曾到海鹽古縣的清溪(今上海奉賢)傳學,那也是他在吳中最后一次講學傳道之行。“他教授弟子習文,以儒家的禮儀道德教之,被海隅百姓尊為‘賢人’。為紀念他,后人將縣名取為‘奉賢’,即如今的上海奉賢區。”

如此看來,早在幾千年前,我們的前輩就在長三角一體化中,貢獻了江南文化的智慧,并在當地留下了深刻烙印。

文化的傳播當然離不開文學作品,歷史進程中,很多名人、大家為常熟留下了珍貴的著作,流芳百世供后人學習。但我們也經常可惜,不僅僅是常熟,即便是整個蘇州,近二十年似乎都沒有涌現出過十分有影響力的文學作品。

“其實,我們并不需要太著急,那些能夠流傳下來的作品,也是經過數十年、上百年甚至千年的時間洗禮,才被證明是經典之作。所以,我們要一以貫之地以平和的心態去等待,好的文學作品一定會誕生,抑或已經存在于世,只是它們未必是現在的我們能夠發現的,但經過歷史考驗,在數十年之后,或許會成為下一代人的經典。”袁文龍強調。

常熟先賢們,你知道幾位?

悠久的歷史,孕育了獨具魅力的常熟文化。千百年來,人文薈萃的常熟,孕育出了不少家喻戶曉的名人,他們一個個才華橫溢,為中華文化留下了珍貴遺產,是常熟的驕傲。

●? 仲雍:又稱虞仲、吳仲、孰哉,第二位吳國君主。本系姬姓,是黃帝的25世孫。父親周太王,哥哥太伯,弟弟季歷。周太王欲傳位于季歷,仲雍與太伯主動避讓,從陜西渭水之濱遷居到江蘇無錫、常熟,斷發文身(古代吳越一帶的風俗),耕田自足。后太伯即位吳國君主,因無子而由仲雍繼位,91歲逝世。

●? 言偃:字子游,出生于吳地常熟,成年后到魯國就學于孔子,后人所以稱他為“言子”,是出于對他的尊敬。他也是孔門七十二賢弟子中唯一南方弟子,曾任魯國武城宰(武城的長官),闡揚孔子學說,用禮樂教育士民,為孔子所稱贊。孔子曾云:“吾門有偃,吾道其南”,意即為“我門下有了言偃,我的學說才得以在南方傳播”,故言偃被譽為“南方夫子”。

●? 黃公望:本名陸堅,后過繼永嘉府平陽縣(今浙江蒼南縣)黃氏為子,居于虞山小山,改姓黃,名公望。擅畫山水,與吳鎮、倪瓚、王蒙合稱“元四家”。擅書能詩,存世作品有《富春山居圖》《九峰雪霽圖》《丹崖玉樹圖》等。

●? 徐禎卿:出生在常熟梅李鎮,明代文學家,被人稱為“吳中詩冠”,是江南四大才子之一。因“文章江左家家玉,煙月揚州樹樹花”之絕句而為人稱譽。后期的他開始信仰道教,研習養生。

●? 王叔遠:原名王毅,明代著名微雕家。據傳,他能用直徑僅一寸的木頭雕刻房屋、器皿、人物以及鳥獸、樹木、山石,無不依照事物原來的紋樣,模擬那些東西的形狀,刻得各具情態,惟妙惟肖。留有著名微雕作品——明朝桃核舟。

●? 嚴天池:名瀓,字道澈,號天池,其父嚴訥曾任吏部尚書兼武英殿大學士。嚴天池在琴藝上師從名師承繼精華,合百家之長,創立了“清、微、淡、遠”的琴曲風格。此后,還組建了明萬歷年間第一個琴社——琴川社,創立了虞山琴派,編訂了《松弦館琴譜》,并提出了虞山派的理論綱領,改變了當時琴壇盛行的以文對音的偏頗,提升了音聲本身的藝術感染力。

●? 王翚:字石谷,清代著名畫家,被稱為“清初畫圣”。與王鑒、王時敏、王原祁合稱山水畫家“四王”,論畫主張“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻”,因他為常熟人,常熟有虞山,故后人將其稱為虞山派。

●? 錢謙益:字受之,明萬歷三十八年進士(一甲三名),清初詩壇的盟主之一。他是東林黨的領袖之一,官至禮部侍郎,因與明末大臣溫體仁結怨而被革職。明亡后,福王在南京建立南明弘光政權,錢謙益依附之,為禮部尚書。后降于清,任禮部侍郎。入清后錢謙益仍多次私下策反降清武將、暗中資助鄭成功反清等。他與吳偉業、龔鼎孳并稱江左三大家,主要作品包括了《初學集》《有學集》《投筆集》等。

●? 翁同龢:字叔平,咸豐六年一甲一名狀元。晚清政壇的重要人物。先后擔任同治、光緒兩代帝師,歷任戶部、工部尚書、軍機大臣兼總理衙門大臣。在光緒時期,因卷入“帝黨”與“后黨”的政治斗爭被慈禧太后罷官。他在書法藝術方面也有很深的造詣,以楷書和行書最為擅長,在清代書壇占有重要地位,評價甚高。

●? 曾樸:清末民初小說家,翻譯家,出版家。20歲考上舉人,4年后入同文館學習法文,清末曾參加“立憲運動”,鼓吹改良主義。辛亥革命爆發后加入共和黨。曾擔任過江蘇財政廳長等職務,與友人徐念慈等人創立小說林書社,從事文學創作活動,所著《魯男子》和《孽海花》均為清末小說名作。