新冠肺炎疫情下漫畫的視覺傳播效果及作用分析

摘要:2020年,新冠肺炎疫情席卷全球。媒介作為信息的主要載體,在對內對外傳播中都有著舉足輕重的地位。而新媒體技術的運用推動了讀圖時代的到來,漫畫作為宣傳報道的形式之一發揮著越來越重要的作用。本文著眼于新冠肺炎疫情下我國對內對外的宣傳報道,從視覺傳播的角度分析漫畫形式在宣傳中的傳播效果,進而分析新冠肺炎疫情期間漫畫的對內科普和凝聚鼓舞作用以及對外宣傳和回應抨擊作用。

關鍵詞:新冠肺炎疫情;漫畫語言;讀圖時代;視覺傳播

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2021)10-0111-03

一、研究背景

(一)新媒體下的讀圖時代

文字作為意義的基本載體,在信息流通領域中一直處于統治地位,圖像僅作為“文字的從屬”存在。圖像作為一種傳播符號,本是對現實存在的表征,但自21世紀以來,借著新媒體發展的東風,圖像在傳播中的地位越來越重要[1]。在多重感官的配合下,圖像的“認知門檻”被降低,無論何種年紀、何種語言、何種文化水平的人都可以參與到圖像的閱讀和理解活動中來[2],圖像相對于文本來說更加生動直觀,更易于為公眾所接受。在數字化媒介下,以文本為主、圖像為輔的傳播形式已然落后,視覺傳播的特征向圖像化轉變,社會在某種程度上進入讀圖時代。

(二)大眾傳播中的漫畫形式

漫畫作為大眾傳播中較常使用的一種獨特的藝術形態,能夠用直觀的藝術表現形式提煉出事物的本質特征,將事物置于一定的語境中,運用夸張、比喻、暗示、象征等手法構成幽默詼諧的畫面,以取得諷刺或歌頌的效果。漫畫多是針對社會時事而繪,具有較強的社會性。由于其幽默性,大多數漫畫都具有引人開懷的特質;其對事物特征的寓意描繪,則有發人深思、啟人心智的特征。漫畫的視覺語言有喜劇符號、象征圖形、色彩表現、文字傳達等等[3]。

新聞漫畫作為新聞圖像的一種,能夠直接或隱晦、含蓄地表達對時事的理解及態度,含有幽默或諷刺的意味,可以表現出和文字一樣的敘事功能[4]。新聞漫畫多以新聞事實為依托,就新聞中的人物和時間表達批評或歌頌,表達作者對人情世故的看法。新聞漫畫可以在發揮語言功能的同時體現諧趣性的藝術特征,能夠將復雜信息編制成一種表達的手段,諷刺和幽默是其主要特征。

(三)新冠肺炎疫情下的宣傳報道

2020年初,新冠肺炎疫情暴發,逐漸席卷全國,演變成重大突發公共衛生事件。面對來勢洶洶的疫情,需要全社會乃至全世界齊心協力抗擊。媒介作為信息的主要載體,無論是在對內還是對外的傳播中都有著舉足輕重的地位,而漫畫作為宣傳報道的形式之一,也發揮著重要的作用。

二、疫情期間漫畫在宣傳中的作用

(一)對內傳播中的科普和凝聚鼓舞作用

在國內傳播的過程中,信息傳遞沒有語言的限制和文化的隔閡,漫畫能夠直接發揮出科普和凝聚鼓舞作用。

第一,科普作用。在新冠肺炎流行的初期,社會還處在對“不明肺炎”暴發的恐懼中,此時,人們對致病源一無所知,出現了兩種極端:一是陷入不知所措的慌亂;二是滿不在乎,嚴重低估了實際情況嚴峻性。而這兩種態度都不利于疫情整體的防治工作,因此,便需要借助媒介對民眾進行科普,以科學的方式揭示病毒形成的過程,以便更好地防治。科普的形式有很多種,除漫畫圖解的方式以外,還包括文字解釋、視頻解說等其他方式。顯然,對于晦澀難懂的醫學概念,漫畫科普更直白、更易于讓人理解,效果比直接進行文字科普要好得多。

這是因為“觀看”這一動作不是一種被動行為而是主動行為。當人們的眼睛接觸到視覺信息后,從客觀上來說,這些信息雖然都被看到了,但是并沒有經過大腦的處理,所以不會被理解。只有那些人們特別注意的圖像才會被大腦甄別,然后產生認知。也就是說,觀看不是一種所見必錄的過程,而是一種主動的選擇。同時,觀看的過程并不單純是一個動作或一個指令,而是復雜的認知過程。以往的視覺體驗經過大腦處理形成認知經驗,當有新的視覺體驗時,大腦需要借助以往的認知經驗進行分析理解,而不是簡單的一步到位的過程。根據美國傳播學者保羅·M·萊斯特的“視覺的圓圈舞”理論,“了解的越多,感覺到的就越多;感覺到的越多,選擇的就越多;選擇的越多,理解的就越多;理解的越多,記住的就越多;記住的越多,學到的就越多;學到的越多,了解的就越多”。當大眾直接接觸到大量抽象的醫學概念時,雖然進行了“看”的動作,但是由于領域的陌生,大腦對其進行處理、甄別進而產生認知的效率較低,可能會出現“看不下去”的情況。此時如果將這些內容轉換成人們比較熟悉、易于理解的漫畫形象,人們的理解記憶就會加強,這無疑能更好地達到傳播的目的。

從生理構造上看,視覺信號從視神經傳到丘腦后,是兵分兩路開始傳輸的,一路非常粗糙但非常迅速地被送到了大腦杏仁核;另一路則按部就班地被送往視覺皮層。而因為視神經到杏仁核的路途短,導致前一種傳輸方式帶來的感性反應要比知覺來得更快。因此,漫畫的刺激也比文字的刺激更能引起人的注意,從而達到更好的傳播效果。

于是,顧及不同年齡段和文化程度的人的理解能力,以“漫畫圖解”的形式科普病源和預防手冊,成了大面積使用的方式。

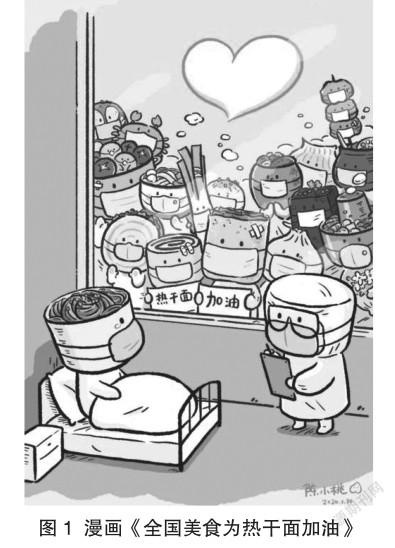

第二,凝聚鼓舞作用。在科普階段過去,大眾已經對新冠肺炎疫情有了初步的了解之后,最重要的就是全社會齊心協力抗擊疫情。在這一重要階段,一張漫畫走紅網絡,得到了廣泛傳播。漫畫中,Q版“熱干面”角色被隔離在病房之內,病房窗外是全國各地美食形象,如代表山東的煎餅果子、代表川渝地區的火鍋、代表陜西的肉夾饃、代表江西的瓦罐湯等等(如圖1)。一時間,“美食應援潮”在各大網絡社交平臺紛紛涌現,漫畫中沒有涉及的地方美食形象也紛紛出現,全國美食都在為“熱干面”加油。

從漫畫的視覺語言的角度看,這張漫畫最突出的特點是其運用了象征圖形。象征手法具有隱喻性,在漫畫中使用象征圖形能夠化抽象為形象,將抽象的事物具體化。在這張漫畫中,直接以美食形象象征各省市地區,以可愛的形象傳達溫暖和鼓勵,在接地氣的同時也能增強人們的認同感,既體現了人民對所屬地區的歸屬感,又增強了全國人民萬眾一心的凝聚力。

而這張漫畫能夠走紅網絡,得到廣泛傳播,也與漫畫視覺表征的特點有關。首先,漫畫能夠有效地表達個性。通過不同動漫形象的設計,可以借助人物的外貌特征和行為舉止將其個性充分表達出來,讓社會公眾對該形象有較為鮮明直觀的認識,之后再利用這些不同形象表達個人情感。這幅漫畫將美食形象與省市地區聯系起來,美食之間的“相親相愛”實際上就是全國各地的“團結一心”。其次,漫畫表達方式簡便。漫畫形象具有虛擬性,通過一些簡單的線條、圖像和符號就能對其進行描繪設計,設計出的漫畫形象也能方便地傳播。最后,漫畫展現出的視覺效果也很好。通過構建漫畫人物和人物情節,可以使線條和圖案變得富有生機和人情味,比單純的口號更能觸動人的感情[5]。盡管“武漢加油”的口號也十分有力,但卻不及這樣的漫畫圖像能觸及人的內心。

在緊張嚴峻的抗疫形勢中,這樣的漫畫帶有更明顯的煙火氣。“一方有難,八方支援”,我們一直是這樣說的,也是這樣做的。疫情中,全國醫療隊出發趕赴武漢,各省的物資支援也源源不斷地被送到武漢。這張漫畫再一次將中國人民的團結以生動形象的方式展現在了世人面前。

(二)對外傳播中的宣傳和回應抨擊作用

對外宣傳面臨著語言不同和文化差異帶來的障礙,對外傳播中借助漫畫而非語言能夠達到更好的傳播效果。

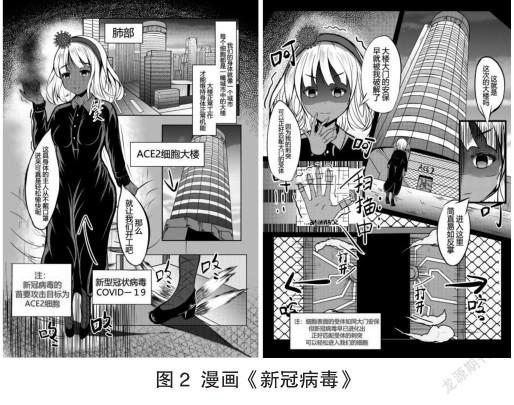

第一,宣傳作用。針對新冠肺炎疫情,中國駐大阪總領事館推出了系列主題漫畫,以連載漫畫的形式講解了新型冠狀病毒(2019-nCoV)是如何進入我們身體并造成器官損傷的。在視覺呈現方式上,漫畫沒有采用國內較為流行的Q版漫畫的形式,而是使用了更貼合日本自身漫畫文化的電影式圖像呈現方式[6]。漫畫將新型冠狀病毒擬人化,介紹了新型冠狀病毒的首要攻擊目標是ACE2細胞,并解釋了病毒侵入“人體大樓”的過程(如圖2)。

“電影式圖像”,使用了電影鏡頭語言和蒙太奇剪輯手法,以及進行了對電影聲音的模仿與運用。以這兩張漫畫圖片為例,期在鏡頭語言上就運用了遠景、全景、特寫等景別,在刻畫“進入肺部”時用到了蒙太奇手法,“腳步聲”和“開門聲”在漫畫中也都有體現,可以給人一種“劇情感”。原本較為晦澀的醫學概念經過漫畫劇情化的表現變得通俗易懂。

漫畫文化是日本文化中重要的一部分,這種貼近日本受眾閱讀習慣的宣傳方式顯然更容易被日本受眾接受。事實證明,此次“漫畫科普”確實取得了很不錯的宣傳效果,獲得了日本眾多網友的點贊和熱議。有網友留言:“慕名而來,很喜歡”“官方漫畫好棒!”同時還有一些動漫迷留言催更。除了對日本產生了影響外,部分網友還將漫畫中的對白翻譯成英文,進行了二次轉發推廣。可見,這是一次成功的跨文化宣傳,這也為對外宣傳“本土化”的方式提供了一定的借鑒意義。

第二,回應抨擊作用。在新冠肺炎疫情逐漸蔓延,進入全球大流行時期后,國際社會出現了許多抹黑中國的不和諧的聲音。尤其是在后期美國疫情日益加重,政府無力控制時,美國政府更是借用媒體對中國瘋狂攻擊,意圖通過指責中國轉移國內因疫情防控不力帶來的矛盾。面對這種情況,中國在外交場上和輿論場上以各種方式回應抨擊。其中,中國駐法大使館就在推特上發布了一組漫畫,引起了人們的注意。

在畫面中,代表著“WHO”和“紅十字會”等角色的小人兒站在一起討論新型冠狀病毒的來源,忽然身著星條旗服裝,留著與時任美國總統特朗普同款發型的小人兒撲過來推開他們,說著“I know”(我知道),然后自信地不斷念叨“中國、中國、中國……”,而代表新型冠狀病毒的紫色小人兒緩緩回頭,露出嘲諷的微笑,說道:“你說什么?”

從漫畫語言的角度看,這是漫畫中的“喜劇符號”應用的方式。喜劇性語言源于生活中出現的滑稽和荒誕,漫畫諷刺的本源也在于此。幽默往往側重于對“丑”的嘲諷和訣別,在于對不合理的否定[7]。漫畫能夠通過生動鮮明的喜劇形象表達現實事件的不合理之處與可贊頌之處,能夠以一種使人發笑、促人反思的形象符號關注事件。漫畫作品中既包括語言符號,又包括非語言符號。漫畫能取得好的傳播效果的共性在于其既能通過語言符號精練地點出要點,又能通過非語言符號實現表達的曲折、含蓄,能營造出包括淺幽默、錯位暗示、冷幽默、爆笑無厘頭搞怪等在內的眾多幽默效果[8]。喜劇符號正是利用這些載體來代表或者指示某一事物的富有幽默詼諧效果的抽象圖,可以渲染漫畫主題。在這幅漫畫中,并沒有直接用語言回擊“星條小人兒”言語之荒謬,而是先以形象的喜劇化達到幽默效果,后以代表新型冠狀病毒的紫色小人兒的一抹嘲諷的微笑達到諷刺效果。有網友在這則漫畫下留言“忘不掉紫色笑臉了”,這充分體現了其營造的記憶點之深,也側面證明了其傳播效果之強。

中國駐法大使館發布的這組漫畫,以簡潔清晰、通俗易懂的方式諷刺了以特朗普為代表的美國政客無端自大、一味指責中國的行為,同時圖像的形式也避免了翻譯轉載中有意無意的誤讀,與言語上的回應相比更為有力。正如網友評論所說:“用歡笑來應對謊言和無知,我認為這是看待問題的好方式。”

三、結語

當新冠肺炎疫情在全球肆虐時,與其相對的“信息疫情”也隨之出現:信息過載,真假難辨,難以理解。我們可以看到,在應對全球性的新冠肺炎疫情大流行這一事件上,漫畫以其在視覺傳播中獨有的特點扮演著重要的地位,以講故事的形式達到了最佳的傳播效果。

我國對內的漫畫傳播以可愛、溫暖的風格為主,起到了科普知識、凝聚人心的作用;對外的漫畫傳播則能夠以本土化的形式進行宣傳,面對無端指責也能運用諷刺漫畫的形式予以回擊。顯然,在語言不方便表達或無法表達的地方,用漫畫彌補空缺無疑是最好的選擇,讀圖時代也將成為漫畫在傳播中大展身手的時代。

參考文獻:

[1] 曾慶香.圖像化生存:從跡象到擬像、從表征到存在[J].新聞與傳播研究,2012,19(05):19-24,109.

[2] 劉曉荷,董小玉.讀圖時代的閱讀嬗變與出版調適[J].現代出版,2019(06):32-35.

[3] 許麗.新聞漫畫的視覺語言分析[J].新聞傳播,2011(01):26-27.

[4] 周子淵.廣告傳播的“語-圖”敘事解析[J].編輯之友,2017(05):95-99.

[5] 黃菲.新媒體環境下動漫藝術視覺表征的現狀及展望[J].藝術評鑒,2019(14):170-171.

[6] 張愉.一種電影式圖像——日本漫畫的視覺呈現方式分析[J].廣西師范學院學報(哲學社會科學版),2018,39(03):143-148.

[7] 曹曉明.漫畫的喜劇本質[J].社科縱橫,2003(01):53-84.

[8] 莫慧芳.視覺語法視角下政治漫畫的多模態隱喻構建[J].湖南人文科技學院學報,2020,37(01):109-113,118.

作者簡介:張逸雯(2000—),女,安徽亳州人,本科,研究方向:新聞傳播學。