高校助力湖湘文化提升國際影響力的路徑研究

王莉

摘要:湖湘文化在歷史流變和發展過程中不斷淬煉精神內核,形成獨樹一幟的中國地域文化,兼具地方特色與普世價值。提升湖湘文化國際影響力的前提是建立評估體系,在此基礎上,高校方面可在專業設置、人才培養模式改革、湖湘文化融入課程設置及課程教學和校園文化建設方面,培養具有湖湘文化傳承與傳播意識專業人才;另一方面,高校可立足自身特點和優勢,采取不同的路徑為湖湘文化國際影響力提升賦能。

關鍵詞:湖湘文化;國際影響力;湖南高校

中圖分類號:G127文獻標識碼:A文章編號:1673-7164(2021)01-0068-04

基金項目院本文為2020年度湖南省社會科學評審委員會課題“新一輪對外開放背景下高校助力湖湘文化國際影響力提升路徑研究”(項目編號:XSP20YBC025)研究成果之一。

近年來,湖南開放型經濟實現重大突破,經貿往來擴大到200多個國家和地區,湖南融入“一帶一路”的程度越來越高。隨著湖南經濟對外程度加深,湖湘文化的海外影響力也亟待進一步提升。湖湘文化是中國傳統文化的重要支脈,歷史源遠流長,傳承脈絡清晰,文化特質鮮明。湖湘傳統文化傳播到世界,擴大湖湘文化影響力,不僅是湖南“文化強省”和增強文化軟實力的需要,優秀的湖湘文化和湖湘精神更具有普世價值。目前,湖湘文化“走出去”主要靠政府部門主推,湖南高校遠遠沒有發揮應有的能量和作用。在湖南新一輪對外開放背景下,湖南高校應該抓住機遇,乘政策之風,承擔傳播地域文化的社會責任和實現自我發展。

一、前提:湖湘文化界定

聯合國教科文組織《世界文化多樣性宣言》中將“文化”宏觀地和開放性地定義為,“應把文化視為某個社會或某個社會群體特有的精神與物質,理智與情感的不同特點之總和。除了文學和藝術外,文化還包括生活方式、共處的方式、價值觀體系、傳統和信仰。”從文化形態上看,有古今地域之別。湖湘文化是一種地域文化形態,正如“文化”的概念在被不斷界定一樣,湖湘文化研究學者也對其有不同的理解和界定。朱漢民在《湖湘文化三談》中認為湖湘文化是一種區域性歷史文化形態;空間上指湖南省區域范圍內的區域文化;時間上是兩宋以來建構起來并延續到近現代的一種文化形態。鄧洪波在《宋代湖南書院與湖湘文化的形成》中指出,湖湘文化分為雅俗兩個層次,精神與物質兩個部分,其內涵和本質仍然是理學型文化,有著推崇理學、強調經世致用,主張躬行實踐、愛國主義、敢為天下先的奮斗與創新精神,兼收并蓄博采眾長的開放精神等特點。因為湖湘文化精神孕育了近代湖南群英閃耀,人才璀璨,甚至很大程度上影響了中國近代化進程[1]。

從文化的宏觀定義出發,湖湘文化國際影響力要以物質文化載體如湖湘文化資源及文化產品為基礎,最終落腳到湖湘文化價值觀和精神內核的國際認同。

二、基礎:對湖湘文化國際影響力進行評估

湖湘文化在世界的影響力如何?從學界相關研究狀況來看,國外學者對湖湘文化研究涉及政治、經濟、精神文化、人物及宗教各個方面,如對湖南農業經濟(P.C.帕杜、R.S.伊維林);湖南社會(C.M.劉易斯);王船山哲學思想(A.H.布萊克);馬王堆醫書(夏德安);女書;湖湘名人王夫之、曾國藩(W.J黑爾)、左宗棠(W.L巴勒斯)、黃興等都進行過系統研究[1]。但是,僅僅在學術領域評估湖湘文化國際影響力是遠遠不夠的。提升湖湘文化國際影響力,需要先理清文化影響力的內涵及評估要素。

(一)國內研究中有關“文化影響力”代表性觀點

根據中國科學院研究《中國現代化報告2009———文化現代化》的成果,文化影響力的評價指標為文化市場影響力(文化貿易份額、文化商品貿易份額、文化服務貿易份額、國際旅游收支及國際旅游人次),權重60%;文化資源影響力(世界文化遺產份額、圖書出版種類份額、電影產量、寬帶網普及率及電視普及率),權重20%;文化環境影響力(民主化程度,勞動生產率,國際移民份額,森林覆蓋率,國民文化素質)。

根據湖南大學中國文化軟實力研究中心的研究[2],文化影響力是構成文化軟實力六大要素的一部分(其他五個要素為文化生產力、文化影響力、文化保障力、文化創新力和文化核心力),評估文化影響力的五個要素為:文化商品及服務出口比例,國際旅游收支總額,區域間高等學校交流人數,區域文化交流次數,區域形象。

根據《中華文化國際影響力調查研究》,“文化影響力”的研究屬于受眾研究和效果研究的范疇,是文化軟實力的組成部分。文化軟實力是一國的“基礎文化實力”在該國“文化傳播力”作用下產生“文化影響力”的過程。該研究提出了中華文化國際影響力的評估體系,分為4個一級指標和13個二級指標:文化的物化現實(文化符號、文化產品)、文化精神內核(價值觀、思維方式、信仰)、文化傳播渠道(民眾與杰出人物,文化團體、企業,大眾傳媒)、國家發展狀況(經濟、政治、外交、國家形象、文化形象)[3]。

(二)湖湘文化影響力評估要素及分析

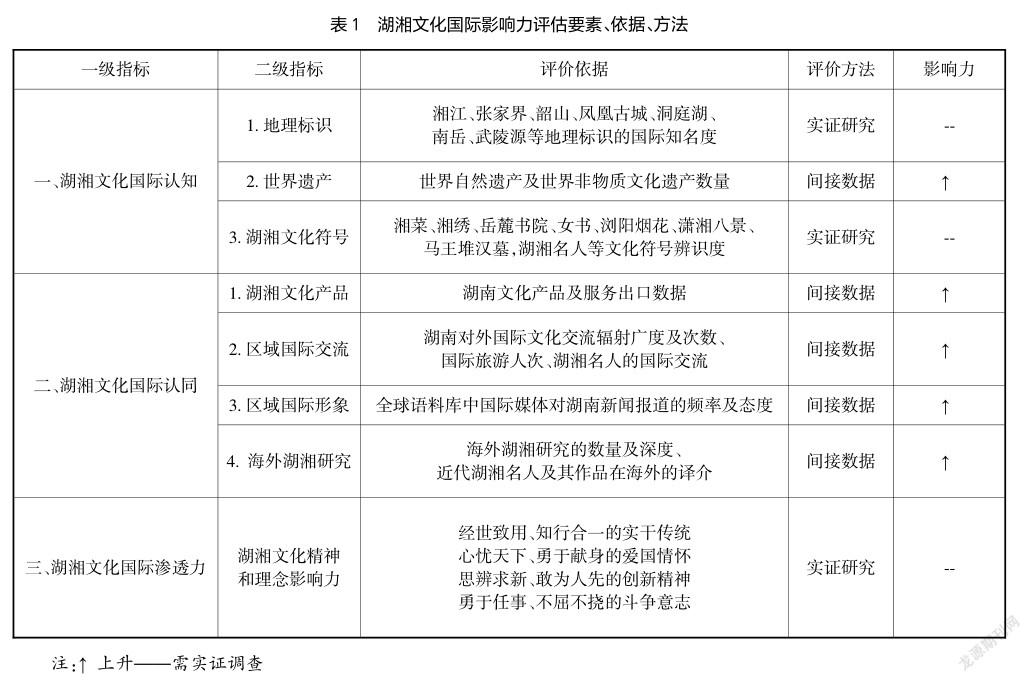

綜合以上三種評估體系,結合湖湘文化的地域特色和湖湘文化國際影響力的研究成果,本文試圖梳理湖湘文化影響力的評估要素。本文認為湖湘文化國際影響力評估因素應分為湖湘文化國際認知(地理標識、世界文化遺產、湖湘文化符號)、湖湘文化國際認同(湖湘文化產品、區域國際交流、區域國際形象)、湖湘文化國際傳播深度(海外湖湘研究、湖湘文化精神內核普世價值推廣)三個準度。這三個維度從認知到認同再到深度理解的內化,層層遞進。當然,用此評估方法評價湖湘文化國際影響力是否具有科學性、系統性、量化性,需要進步一研究。

評價依據需要實證研究和長期追蹤才能得出客觀數據,但從官方公布的間接數據可以看出,湖湘文化國際影響力在逐年增強。同時,這些數據也反映出湖湘文化國際影響力還遠遠沒有達到應有的期待。主要表現為:

1.文化產品低端化,文化負載程度低。

湖湘文化產品出口額雖然逐漸上升,但主要是工藝美術品、煙花、珠寶玩具等低附加值產品,依托表相文化而不是湖湘特色文化資源,文化負載程度低。文化負載程度高的圖書、影視、動漫產品出口比較少,更沒有形成文化品牌。

2.湖南國際形象比較扁平化。

通過全球最大語料庫之一“NOW”進行“Hunan”及文化負載詞檢索,雖然關注度在逐年上升,正面報道占大多數,但涉及湖南文化的比較少(其中湘菜占比最大),多數是經濟發展及社會新聞的報道。

3.對外文化交流活動過度依賴政府主導。

從湖南省文化廳公布數據分析,湖湘文化“走出去”的交流活動一般是政府主導,文藝匯演形式的交流活動占比過大。

這些都側面說明,湖湘文化在國際上的影響力還停留在符號認知、初步文化認同的階段,并且過于依靠政府官方力量,沒有發揮各方的積極性。對于提升湖湘文化國際影響力而言,高等學校承擔著關鍵的文化傳承作用和文化傳播的作用,高校在提升文化影響力上的潛力亟待發揮和挖掘。

三、激活內力:高校助力湖湘文化提升國際影響力路徑

高校應該如何利用自身優勢,提升湖湘文化在國際上的影響力,現有的研究局限于湖湘文化與課程融合的角度。湖湘文化的影響力需根據湖南經濟和文化的發展特殊性,在湖湘文化國際影響力評估要素基礎上,探索高校在提升湖湘文化國際影響力的路徑。因為,如果一種文化不借助教育的力量,必將縮短自身存在的歷史長度[4]。同理,如果文化需要拓展空間的高度和寬度,擴大影響,必將依賴教育載體。在歷史上,湖南書院發展對湖湘文化的大放異彩功不可沒,相互激發促進。高校作為當代教育載體的最高形式,在提升文化影響力上同樣大有可為。

(一)高校助力湖湘文化提升國際影響力共通路徑

文化傳播的基礎是文化傳承,文化傳承需要以文化自覺和文化自信為前提。很多高校學生對湖湘文化和歷史人物知之甚少,更不能深刻理解湖湘精神的內涵。雖然高校在級別水平、專業優勢上各有不同,但都可以在專業設置、課程設置和教學、校園文化建設三個方面加強湖湘文化的傳承,可以把湖湘優秀文化融入育人的各個方面,提升各專業人才的湖湘文化國際傳播意識和素養。

1.專業設置及人才培養模式改革

湖湘文化對外傳播面臨的問題是缺乏了解本土文化、又具有國際視野的專業人才。比如了解國際文化市場的文化經紀人,具有國際文化交流意識和專業能力的對外漢語人才、翻譯人才、國際傳播人才,將地域文化資源變成文化產品的創意人才,具有高水文化管理人才和文化包裝策劃人才(伍先祿,2016)。高校提供人才支撐的第一步就是進行相關專業的設置,目前已經取得了一些成績,比如湖南網絡工程職業學院開設了文化藝術經紀專業,湖南師范大學、吉首大學等一些院校開設了文化產業管理專業等;外語類專業可以進行整體規劃,避免語種數量過少、專業方向趨同,滿足各語種翻譯人才及國際人才的需求。另一方面,要根據湖南文化產業發展的需要,改變人才培養模式與湖南本土經濟文化發展的特色和需求對接不暢的問題。通過優化專業結構和人才培養模式,建立文化傳播、文化創意及服務的應用型人才培養目標,使其更能適應本土經濟文化對外發展的需要。

2.湖湘文化融入課程設置及課程教學

在課程設置上,在旅游管理、藝術設計、外語教育、新聞傳播、音樂、美術等人文專業中開設湖湘文化課程和國際視野教育,加大湖湘文化中各學科資源的開發,將資源開發的成果融合應用于相關專業教育,不僅有利于形成教育特色,還能有利于學生對地域文化的感知、理解、再現與創新發展,從而推動地域文化的傳承與發展。在課程教學中,優秀的湖湘地域文化可以和高校思想政治課程及其他各個學科專業知識相結合。在思想政治教育中,注重對湖湘優秀歷史人物和近代革命家事跡的宣傳,學生在潛移默化中將湖湘精神內化。在專業核心課程教學中,將優秀的湖湘文化及文化精神應用在解決專業問題中,不僅為傳統文化的現代進化和重構提供了實踐機會,也讓學生入腦入心,知行合一。各高校應積極開發湖湘精神文化、經濟文化以及藝術文化等特色課程資源,在課程教學中增加學生對優秀地域文化的認同感與家國情懷,吸引學生投身當地的政治經濟文化的建設中,主動為提高湖湘文化國際影響力做出貢獻。

3.校園文化建設

“吾道南來,原是濂溪一脈;大江東去,無非湘水余波。”湖湘學派起源于北宋周敦頤的濂學,自創立之始就崇尚務實的學風,知行合一、明體達用。湖湘文化中孕育的教育理念和治學傳統使湖南人才輩出,群星璀璨[5]。湖湘文化獨特的精神價值薪火相傳,成為一代代湖南人的成長和發展的文化底色和精神坐標。在校園文化建設上,高校可以突出學校建筑及景觀設計的湖湘特色,將湖南名人進行展現;還可以成立以湖南非物質文化遺產為內容的花鼓戲、湘繡、陶藝等學生社團,在傳統節日開展湖湘文化宣傳及非遺進校園等多種活動。在隱性文化建設上,高校要依托湖湘文化進行校園精神文明建設,比如凝練有湖湘文化精神特色的校訓校風,通過豐富的湖湘特色文化講座和實踐活動,讓學生建立湖湘文化自覺,完成文化的自我教育。湖湘文化中的愛國主義、匡濟維艱傳統,敢為天下先的創新意識,可以和社會主義核心價值觀結合,進行校園文化的協同建設。

(二)高職與本科院校助力湖湘文化國際影響力提升的差異性

各類高校除了共同路徑之外,本科院校和高職院校因培養目標、資源及優勢不同,為提升湖湘文化國際影響力進行智力支撐和引領的途徑也有所不同。

1.高職院校將湖湘工匠精神融入職業教育

湖南職業高校是新時代“芙蓉工匠”培養的主要陣地,培養目標為“有湖南人特質,有工匠精神,有精湛技藝,有創新本領”的技藝技能人才。只有培養高質量的技能技藝人才,才能改變湖南文化產品出口低端競爭力弱的現狀,擴大湖湘文化國際影響力。在傳統技藝方面,湖湘特色的傳統技藝包括湘繡、釉下五彩、花鼓戲、菊花石雕刻、瀏陽煙花、湘菜、黑茶加工技藝等。職業教育和傳統手工藝的結合,為傳統手工藝提供了一個規范、全面的研究平臺,為企業提供了專業的手工藝人才。目前,湖南省職業院校應該與傳統工藝相關企業、非遺傳承人合作,開設相關專業。職業院校還應引進現代學徒制,成立名師工作坊,技能大師來校收徒授業,建立“產學研一體化”為特征的“大師工作室”制人才培養運行模式,輔以文化素養及國際視野教育,培養高技能高素質人才。職業院校培養的現代芙蓉工匠應該“盡器則道在器中”,具有精益求精、追求極致的職業素養,返古開新的創新精神,為湖湘文化國際影響力提升培養高規格文化產品設計制作人才。

2.本科院校積極發揮文化研究和交流中的作用

按照湖湘文化國際影響力評估要素,應先實現符號認知,再實現情感認同。在最難實現的價值觀滲透上,高校可以通過相關的文化研究進行助力。湖湘文化研究方興未艾,以高校為主導的湖湘文化研究代表機構研究成果涉及湖湘文化通論,湖湘名人研究,湖湘文化與湖湘教育,湖南書院文化、海外湖湘研究整理、湖湘文化與西方文化對比等各方面。但是,各個本科院校在湖湘文化影響力上還需加大以下研究:一是繼續將研究深化和拓展,研究湖湘文化的普世價值和文化共性,研究如何從地方性到普世性的相關議題,并且要加大實證研究的比例。二是加大湖湘名人著述的譯介研究,擴大譯介的傳播途徑。三是對湖湘文化的類文化進行研究,如何先實現選擇性重點傳播,再進行多樣性傳播。四是加大非物質文化遺產傳播研究,本科高校本身具有雄厚的研究能力為地方非物質文化遺產的保護提供了創新動力。如湖南女子學院與湖南師范大學成立了女書文化研究所文創基地,中南南大學(瑤族長鼓舞項目)與湖南師范大學(花鼓戲項目)成為首批中華優秀傳統文化傳承基地。

國際文化交流與合作是高等院校自我發展的需要,也是推廣文化影響力的應盡之責。目前湖南高校國際化面臨著缺乏統一的國際化戰略、國際交流人數和層次有待提高等問題。本科院校可以在人員國際交流、引智活動、留學生教育、中外合作辦學、孔子學院建設、學術文化交流與合作等方面擴大湖湘文化國際影響力。通過引進國際化人才和派遣本校人員出國(境)培訓的形式,學習借鑒國際先進文化傳播理念,并推廣本土文化,實現文化互通。在留學生教育方面,可以在留學生漢語教學中融入湖湘文化元素,如湖南民俗、湖南方言、湖南飲食、湖湘歷史人物等,積極發揮留學生的文化橋梁作用。高校還可以利用海外孔子學院為平臺,并以孔子學院的教學活動和文化傳播活動為核心,進行本土文化的傳播。另一方面,發揮學科專業優勢,如湖南中醫藥大學舉辦面對留學生的“國際文化交流使者”推選活動,促進中醫藥與“一帶一路”沿線國家文化的深入交融。

三、結語

湖湘文化在歷史上的四次爆發、薪火相繼,不斷立足于中國文化發展的前沿,都離不開教育載體的力行踐履、傳承創新。從古代書院到現代高校,高等教育機構在學術研究與學術創新、文化傳播活動中提升了湖湘文化的理論思維高度及分布的廣度[6]。風從東方來,湖湘文化作為中國傳統文化的地域形態,沿革了圖變求新、兼收并蓄的優良傳統,在湖南文化產業振興及文化強省建設的大潮下,正歷久彌新,勢頭強勁。湖湘文化國際影響力提升需要著力于國際認知、認同及滲透力,高校應該因事而化、因時而進,發揮自身特色優勢,為構建全球視野下的話語體系提供智力支持、人才保障及創新性發展的內生動力。

參考文獻:

[1]尹飛舟.海外湖湘研究:湖湘文化與世界[M].長沙:岳麓書社,2006.

[2]羅能生,郭更臣,謝里.我國區域文化軟實力評價研究[J].經濟地理,2010(09):1502-1506.

[3]關世杰.中華文化國際影響力評估體系初探[J].對外傳播,2015(01):45-48.

[4]龍海明,蘇錦山.基于湖湘文化底蘊和當代國家教育載體的我國文化軟實力建設路徑選擇[J].湖南大學學報(社會科學版),2011(05):49-52.

[5]蔣洪新.大江東去與湘水余波———湖湘文化與西方文化比較斷想:湖湘文化與世界[M].長沙:岳麓書社,2006.

[6]姜新生.湖湘文化傳統與湖南古代民辦高校互動研究[D].長沙:湖南師范大學,2005.

(薦稿人:賴國芳,湖南外國語職業學院副教授)(責任編輯:陳華康)