基于核心素養的初中語文拓展課程研究

胡立君

“汝果欲學詩,功夫在詩外。”語文的外延即生活的外延,語文學習要在生活中長時間積淀,以引導學生博覽群書、拓展視野、關注素養。語文教學應是面向每個學生潛能特長,多樣化、個性化的以“學為中心”的拓展性教學。

一、初中語文拓展性課程開發與實施的指導原則

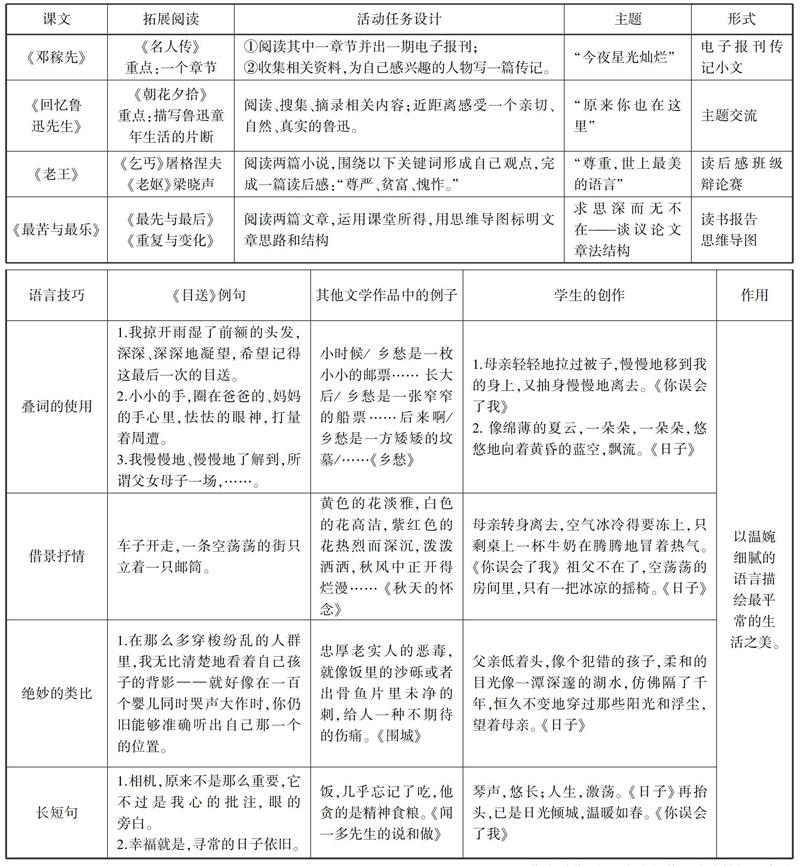

1.匹配教材——源于課內教學的深化

教科書是重要但并非唯一的課程資源。教師需要開發與部編教材相匹配、符合本校學生學情但又有一定提升空間的拓展課程。把在課內學習中的興趣熱點、思維活點、學習難點進行課外拓展。這種拓展可從體裁、人物、主題、章法結構等有關聯性的角度進行開發。(見文末附表1)

2.巧設任務——基于文本的深度閱讀

閱讀是運用語言文字獲取信息、認識世界、發展思維、獲得審美體驗的重要途徑,是學生、教師、編者與文本之間的對話過程。這個過程需建立在文本細讀的基礎上。“文本細讀就是從語言出發,再回到語言。”教師應設計基于文本研讀的深度學習任務 。通過豐富的活動設計,引導學生深入文本內核去探尋深層意蘊。如辯論賽、課本劇表演、讀書報告會、主題交流、采訪與寫作等。

如《魯濱遜漂流記》的任務設計:以魯濱遜的名義,根據自己28年的孤島生存經驗,寫一份孤島求生指南。

3.多元融合——旨在綜合素養的提高

“語言建構與運用”“思維發展與提升”“審美鑒賞與創造”“文化傳承與理解” 是語文學科的核心素養要素。在拓展課程的開展中,教師要注重“多能力融合”,在多元的語文活動中讓“知識”升華為“素養”。尤其要培養學生的高階思維,將理性思維、批判質疑、勇于探究等科學精神置于重要地位。要鼓勵學生有獨立的閱讀姿態、質疑的眼光、思辨的過程。

如《西游記》名著拓展閱讀,可就“孫悟空經過西天取經真的成長了嗎?”這一話題展開辯論賽。

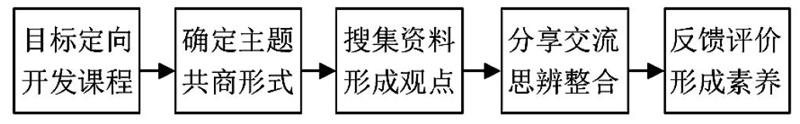

二、核心素養視野下的初中語文拓展課程基本模式

1.語文拓展課程模式設計

2.課程舉例:拓展性課程之龍應臺《目送》語言特色的鑒賞與創作

《目送》是一本生死筆記,深邃、憂傷、美麗。寫父親的逝、母親的老、兒子的離、朋友的牽掛。其中的抒情性語言是學生學習的范本。

(1)話題源起

七上第二單元主題是“親情”。要求“在整體感知課文內容的基礎上,體會作者的思想感情。有的文章情感顯豁真露,易于直接把握;有的則深沉含蓄,要從字里行間細細品味。”本單元課文《秋天的懷念》,語言極具抒情性。如“母親這時就會悄悄地躲出去,在我看不見的地方偷偷地聽著我的動靜。當一切恢復沉寂時,她又悄悄地進來,眼邊紅紅的,看著我。”如何通過課外拓展實現能力的持久性,進而形成“語言的建構和運用”,龍應臺的《目送》成了不二之選。

(2)教學過程

①自主閱讀:兩周內看完《目送》,對精彩語句進行圈點勾畫。

②尋章摘句:摘錄所圈畫的語句,將積累的內容作為本周話題中自己論點的具體論據,用文本具體內容說話。

③組內分享與交流:將搜集的內容進行組內分享討論,并要求每個小組思考總結出若干條關于《目送》的語言技巧和特色。

④集體鑒賞與探討:小組展示感悟,集體商討并總結出四條語言技巧:疊詞的使用、以景襯情、絕妙的類比、長短句的使用。

⑤觸類旁通:在其他名著中尋找運用以上技巧的句子,并賞析。

⑥借石攻玉:運用以上方法修改自己的兩篇習作《你誤會了我》《日子》。

成果展示(見文末附表2)。

愛因斯坦說:如果一個人忘掉了他在學校里所學到的每一樣,那么留下來的就是教育。語文拓展性課程能有力地提升語文素養,它培養的目標直指人的綜合素質的提升。走在課程改革路上的我們,有過迷茫,也正在探索,就讓我們不忘初心,且行且思吧!

作者單位:浙江省杭州蕭山臨浦鎮初級中學