依托鄉(xiāng)土素材 培育政治認(rèn)同

【摘 要】培育政治認(rèn)同是道德與法治教學(xué)的重要任務(wù)之一。但在實(shí)際教學(xué)中,政治認(rèn)同方面的教學(xué)內(nèi)容一直難以引起學(xué)生的興趣。文章以統(tǒng)編教材道德與法治九年級(jí)上冊(cè)“走向共同富裕”一課為例,從素材選取、板塊設(shè)計(jì)、教學(xué)互動(dòng)三方面探索提升學(xué)生政治認(rèn)同的途徑,厚植學(xué)生家國(guó)情懷,使之自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

【關(guān)鍵詞】鄉(xiāng)土素材;政治認(rèn)同;道德教育

【作者簡(jiǎn)介】費(fèi)鳳雅,二級(jí)教師,研究方向?yàn)榈赖屡c法治課堂教學(xué)。

道德與法治是一門以初中生生活為基礎(chǔ)、以引導(dǎo)和提升初中生思想品德為根本目的的綜合性課程,其學(xué)科核心素養(yǎng)就包括政治認(rèn)同。政治認(rèn)同是人對(duì)一個(gè)國(guó)家的社會(huì)制度和意識(shí)形態(tài)的認(rèn)同,具體而言包括制度認(rèn)同、道路認(rèn)同、理論認(rèn)同、價(jià)值認(rèn)同等。青少年正處于世界觀、人生觀、價(jià)值觀形成的關(guān)鍵時(shí)期。在國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜的今日,多種制度與價(jià)值觀的激蕩使得青少年政治認(rèn)同的培養(yǎng)至關(guān)重要。若學(xué)生不能認(rèn)可我國(guó)政治制度的優(yōu)越性,就不能理解我國(guó)堅(jiān)持的發(fā)展道路,自然也難以樹立正確的價(jià)值觀,更難以對(duì)國(guó)家與民族由內(nèi)而外地產(chǎn)生自豪感。但是,要在道德與法治課的教學(xué)中潛移默化地滲透政治認(rèn)同一直是一個(gè)難點(diǎn)。說得太深,學(xué)生難以理解;說得太淺,又讓學(xué)生感覺是單純的說教。因此,想要在課堂教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生的政治認(rèn)同,應(yīng)該脫離單純的學(xué)科知識(shí)教學(xué),聯(lián)系真實(shí)可感的鄉(xiāng)土素材,讓學(xué)生直觀地感受我國(guó)政治制度施行中取得的成果,從而自然地對(duì)我國(guó)制度產(chǎn)生認(rèn)同。接下來,文章以統(tǒng)編教材道德與法治九年級(jí)上冊(cè)“走向共同富裕”一課為例,從素材選取、板塊設(shè)計(jì)、教學(xué)互動(dòng)三方面探索提升學(xué)生政治認(rèn)同的途徑。

一、素材選取

在“走向共同富裕”一課的教學(xué)中,教材上的內(nèi)容可以讓學(xué)生對(duì)我國(guó)的制度、發(fā)展道路等知識(shí)具備初步的概念,但要讓學(xué)生真正理解我國(guó)制度的優(yōu)越性,切實(shí)感受到這就是最符合我國(guó)國(guó)情和發(fā)展需要的制度,還需教師選用真實(shí)可感的素材進(jìn)行教學(xué),尤其是貼近學(xué)生生活環(huán)境的鄉(xiāng)土素材最為有效。

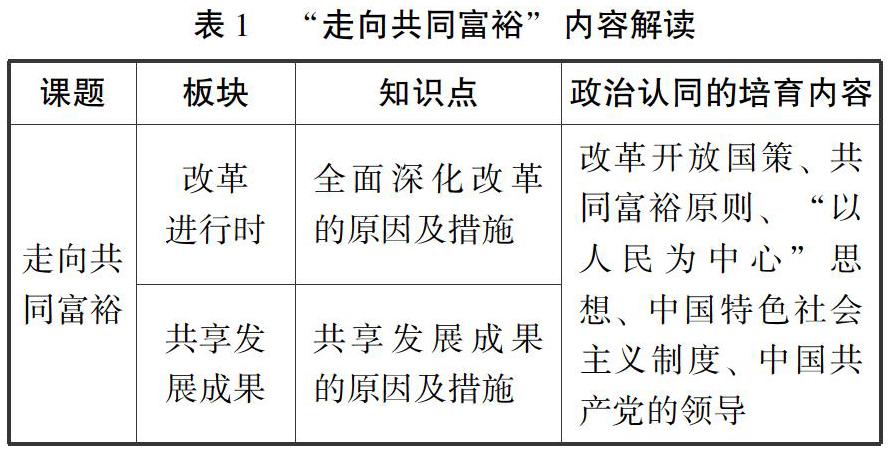

“走向共同富裕”一課分為“改革進(jìn)行時(shí)”和“共享發(fā)展成果”兩個(gè)板塊。根據(jù)教材編寫特點(diǎn)和學(xué)情,筆者認(rèn)為本課政治認(rèn)同的培育內(nèi)容可歸納成表1。

根據(jù)以上歸納,筆者認(rèn)為,從國(guó)家形勢(shì)來講解改革開放、共同富裕、為人民服務(wù)等思想雖然具有大局觀,但如果不從學(xué)生身邊的事情出發(fā),學(xué)生比較難感受到生活質(zhì)量的提高,更難以切實(shí)認(rèn)可這些國(guó)家政策的宗旨是為人民服務(wù)。因此,合適的教學(xué)素材,一定要貼近生活,貼近普通百姓,突出表現(xiàn)人民生活質(zhì)量的提高,這樣學(xué)生才會(huì)認(rèn)可我黨的領(lǐng)導(dǎo)方針。根據(jù)調(diào)查和挖掘,筆者最終選擇了向陽(yáng)村作為本課的教學(xué)素材。

向陽(yáng)村是筆者執(zhí)教學(xué)校附近的一個(gè)鄉(xiāng)村,曾經(jīng)是當(dāng)?shù)赜忻煌ㄩ]塞、經(jīng)濟(jì)落后的貧困村。新農(nóng)村建設(shè)后,向陽(yáng)村道路通暢,生活配套設(shè)施齊全,農(nóng)戶建起了小別墅,人民生活得到極大提高。村民還把村歌《向陽(yáng)之歌》拍成了視頻,歡快地歌唱美好的新生活。筆者執(zhí)教的班級(jí)中就有多名學(xué)生來自該村,是個(gè)極合適的教學(xué)素材。通過實(shí)地考察和資料查詢,筆者根據(jù)教材內(nèi)容和學(xué)科核心素養(yǎng)的培育要求,精挑細(xì)選出表2“一個(gè)人”“一條路”“一村規(guī)”“一塊地”“一規(guī)劃”五個(gè)典型案例。因?yàn)槭巧磉叞l(fā)生的事件,學(xué)生不但耳熟能詳,甚至親眼見證了家園的變化。教師只需用一些真實(shí)可感的事例稍加點(diǎn)撥,學(xué)生就能迅速將腦中空泛的概念與現(xiàn)實(shí)連接起來,領(lǐng)悟原來一國(guó)政策是這樣落實(shí)到自己身邊的。

二、教學(xué)設(shè)計(jì)

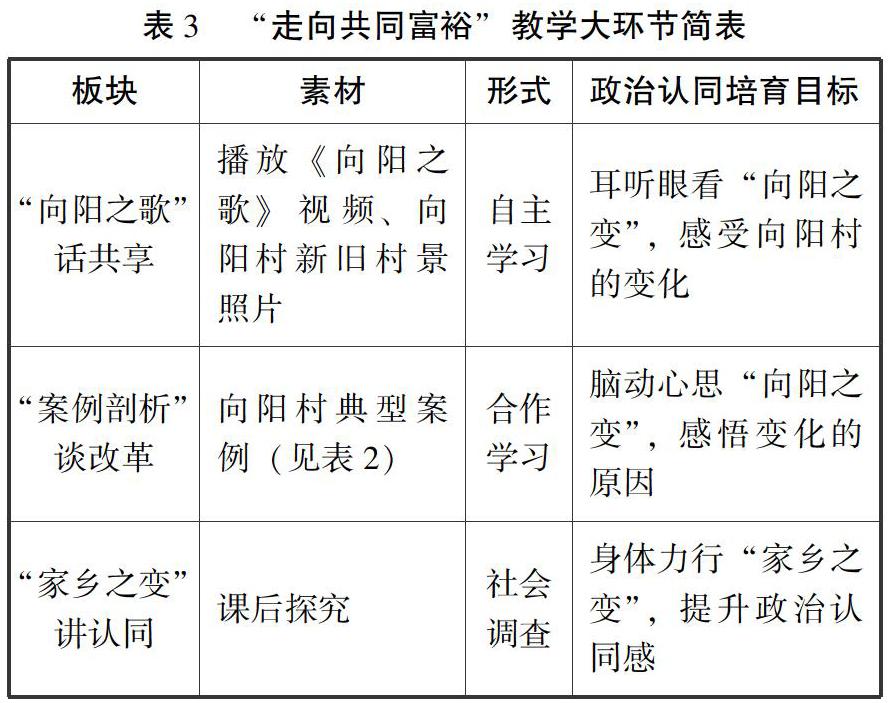

有了好的素材,還要合理安排教學(xué)順序。政治認(rèn)同的培育應(yīng)是由淺入深、層層深入的過程。教材中,本課兩個(gè)板塊的編排順序是先“改革進(jìn)行時(shí)”后“共享發(fā)展成果”。教師進(jìn)行板塊設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)先感受后感悟,先現(xiàn)象后成果,依據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)規(guī)律,根據(jù)版塊特點(diǎn)進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)(見表3)。

表3的教學(xué)大環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)中,耳聽眼看實(shí)現(xiàn)“無知”到“有知”,腦動(dòng)心思實(shí)現(xiàn)“明理”到“動(dòng)情”,身體力行實(shí)現(xiàn)“悟道”到“踐行”,合理的教學(xué)設(shè)計(jì)讓學(xué)生在鄉(xiāng)土素材中身臨其境,由此產(chǎn)生政治認(rèn)同,堅(jiān)定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

三、教學(xué)互動(dòng)

道德與法治教學(xué)時(shí)代性強(qiáng)、理論程度高,如果教師只會(huì)照本宣科、空洞說教,學(xué)生自然提不起興趣,只能坐在講臺(tái)下單方面聽教師滔滔不絕。要考查學(xué)生是否掌握課程知識(shí),達(dá)到教學(xué)目標(biāo),教師應(yīng)該多與學(xué)生互動(dòng),讓學(xué)生參與到課堂教學(xué)中。

為了吸引學(xué)生的注意力,筆者在課堂上播放了兩遍《向陽(yáng)之歌》視頻。第一遍讓學(xué)生欣賞和學(xué)習(xí),第二遍教師與學(xué)生合唱。“新農(nóng)村新鮮事,美麗鄉(xiāng)村數(shù)向陽(yáng)。田野里生機(jī)勃勃,新農(nóng)村鳥語花香。”通過同唱一首歌,教師與學(xué)生完成初步的互動(dòng),營(yíng)造一個(gè)相對(duì)寬松的課堂教學(xué)環(huán)境。

好的局面打開后,為了讓學(xué)生掌握本課難點(diǎn)“改革沒有完成時(shí),只有進(jìn)行時(shí)”,筆者以PP形式呈現(xiàn)向陽(yáng)村“省級(jí)美麗宜居示范村”“魅力水鄉(xiāng)”“美麗鄉(xiāng)村特色精品村”的獲獎(jiǎng)證書與相關(guān)照片,結(jié)合圖片展開一系列追問:向陽(yáng)村村民的物質(zhì)生活條件變好了,是否就意味著幸福?你們村能拍全村人的集體照嗎?向陽(yáng)村村民的生活那么好,風(fēng)氣這么和諧,是不是就沒有更多的期盼了呢?中國(guó)大地上所有人都過上了像向陽(yáng)村村民這樣的好日子嗎?既然不是,要怎樣才能讓同一片藍(lán)天下的所有人都擁有相同的風(fēng)景?通過一系列追問,學(xué)生從向陽(yáng)村因?yàn)楹谜叩靡詫?shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的感性認(rèn)識(shí)向理性思考轉(zhuǎn)變,認(rèn)真思考我國(guó)政策的合理性和國(guó)家的未來發(fā)展。

考慮到課堂教學(xué)包括情感教學(xué),道德與法治課更要重視感化的作用,筆者在本課的末尾聲情并茂地向?qū)W生介紹了自己家鄉(xiāng)的變化以感染學(xué)生。最后布置課后作業(yè),讓學(xué)生在課后調(diào)查并說說近年自己家鄉(xiāng)、家庭的變化。教師的內(nèi)心表白能在無形中起到引領(lǐng)作用,學(xué)生的政治認(rèn)同得到強(qiáng)化。

課堂上的師生互動(dòng)能改變學(xué)生“坐在臺(tái)下埋頭聽”的學(xué)習(xí)方式,無論是歌唱、答題還是討論,學(xué)生都能參與到教學(xué)活動(dòng)中,道德與法制水平自然能得到顯著提高。我們要把知識(shí)的傳授與價(jià)值的引領(lǐng)相結(jié)合,在課堂中滲透政治認(rèn)同的教學(xué)元素,讓道德與法治成為學(xué)生的行為準(zhǔn)則,讓我們的孩子認(rèn)同我們的國(guó)家,認(rèn)同我們的政黨,向善向陽(yáng)地健康成長(zhǎng)。

(責(zé)任編輯:朱曉燦)