以皮爾斯符號學視角解讀徐悲鴻《愚公移山》

許振東

摘要:符號學,顧名思義是對符號進行解讀獲得知識的學科,隨著社會文化的不斷發展,符號在人們生活中的重要性日益提高。隨著對符號的使用,也逐漸出現了以分析符號為手段解讀社會文化的研究,近百年符號學這門學科有著長足的發展。徐悲鴻作為我國近現代美術史上一位重量級的藝術家,他的作品和愛國理念深深地影響了當時的藝術從業者,他將中西方的繪畫理論相融合,創作了許多優秀的作品。從符號學的視角,運用皮爾斯的理論來解讀徐悲鴻的作品《愚公移山》的創作情感。

關鍵詞:符號學;徐悲鴻;《愚公移山》

一、皮爾斯符號學理念

皮爾斯,美國著名哲學家和符號學家,他與瑞士的符號學家索緒爾分別提出了符號學的概念。但是與索緒爾的符號學理念不同,他提出的三分構造體系,使符號學體系更具有延展性。相對于索緒爾的“二元論”,皮爾斯在實證觀察、邏輯推理的基礎上建立的符號學三元構造體系認為,“符號活動”由三個缺一不可的因素構成——再現體、對象、解釋項,而這三個因素不可被拆除單獨運作,并且相互連貫。以玫瑰花為例,出示一張玫瑰花的圖案(再現體),聯想到現實的玫瑰花(符號對象),然后腦海反映出玫瑰花代表的愛情的意義(符號的解釋項)。如果缺少再現體,我們無法憑空得到一個對象,如果缺少對象,則我們無法從一個再現體得到表達解釋項。因此根據以上所說,皮爾斯將整個“符號活動”當作一個三元關系,符號只有在再現體、符號對象以及符號的解釋項所構成的三元關系中,才能夠被視為符號。皮爾斯的符號學觀點,類似于將索緒爾提出的“二元論”中的符旨分為對象和解釋項,與索緒爾不同的是,“三元論”不再是單一指向性的符徽指向符旨,而是再現體指向對象,接收者進行解釋,所以解釋項是在接受者的知識經驗的基礎上產生的,根據接收者經驗的差別得到的解釋也不同。

二、徐悲鴻與《愚公移山》

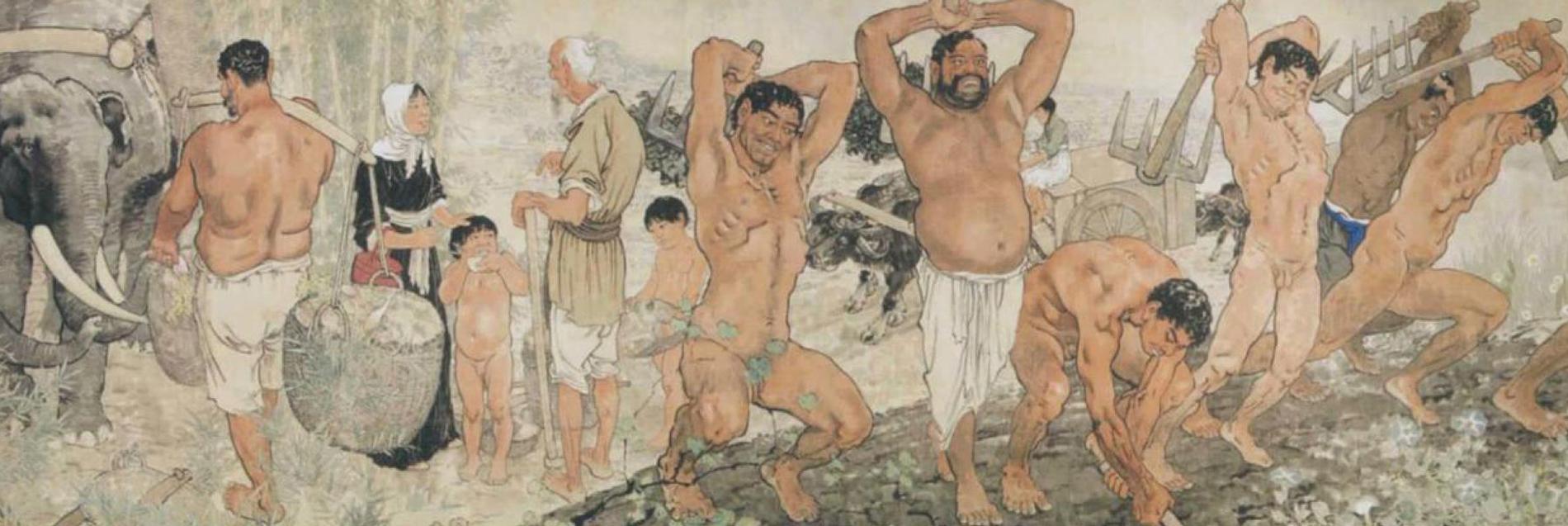

徐悲鴻,是我國20世紀初的一位美術大家,是中國近代美術史中極其重要的人物,他在油畫、中國畫、書法、美術理論、美術教育等多個領域均有著卓越的成就。徐悲鴻在繼承我國優秀的藝術傳統思想基礎上,留學歐洲刻苦勤奮地學習西方的繪畫技術并進行融合交匯,將西方的繪畫理論融入中國傳統的創作理念中,以質樸寧靜的筆觸使傳統繪畫迸發出新的生機。1937年,徐悲鴻為尋找中國美術崛起之策,受印度詩人泰戈爾邀請赴國際大學講述和交流美術,其間完成了很多精彩的作品并在印度多次舉辦展覽,《愚公移山》(圖1)為訪印度時期徐悲鴻具有代表性的作品之一。《愚公移山》油畫作品源于徐悲鴻1940年在印度完成的中國畫作品,隨后創作了同樣題材的油畫作品,這幅畫是在我國抗戰時期,徐悲鴻赴南洋旅行中富有現實主義民族精神的代表創作,是徐悲鴻所創作的作品中富有油畫民族化現實主義精神標志的代表。徐悲鴻憑借扎實的繪畫技巧和民族現實主義表現精神,通過中國古代典故詮釋藝術主題精神,表達深感祖國處于危難之中、期待人民崛起堅持抗戰的愛國精神,和全世界熱愛和平國家必將贏得反法西斯戰爭的恒心和堅決意志。

三、運用皮爾斯符號學解讀徐悲鴻的《愚公移山》

皮爾斯的符號學中共列舉了八種三元關系,例如三分法、三要素等。三分法包含像似符號、指向符號、規約符號。像似符號代表著符號的近似性,如肖像畫、雕塑、擬聲詞等;指向符號指向事物之間有直接關聯,例如煙的指向符號是火;規約符號是社會約定俗成下的符號,需接收者事先習得符號與意義的關系,例如紅色十字象征救助,白鴿象征和平。皮爾斯的三要素由再現體、對象和解釋項構成。其中再現體是符號表現的外在形式,近似于索緒爾的符徽;對象是符號所指涉確定存在的實體關系;解釋項則詮釋著符號的象征意義,近似于索緒爾的符旨。本文根據皮爾斯符號學的三要素,對徐悲鴻的油畫作品《愚公移山》進行解讀。

(一)皮爾斯符號學三要素——再現體

在皮爾斯符號學理論中,再現體是符號的外在形式,本小結將闡述《愚公移山》創作直接表達給觀眾的內容,綜合基本信息對該作品作最直觀的解讀。《愚公移山》以中國古代寓言故事為主題,描繪了古代勞動人民開鑿大山、掘土鑿石的場景,畫面中人物動態生動,人體緊繃的肌肉與充滿動勢的造型,加強了畫面的沖擊感。作品從右至左,分別刻畫了青年、中年、老年、兒童和婦女等形象,畫面右邊三名青年將鐵耙高高地舉起,身體重心向前傾倒,嘴巴緊閉,全身散發著青壯年的氣力。畫面中心的三名中年男子,與右邊的青年不同,雖然沒有青年人健美的身軀,但多年的勞作使他們的動作老練,彎腰掘土的男子面色沉穩、動作嫻熟,與三名青年人的動勢產生呼應,形成了一組連環畫面,將揮鋤掘土的一系列動作展現出來。中間身著白褲的中年男子,口中喊著號子,將鋤頭高高舉起;左邊的男子仿佛聽到號子一樣,將鐵耙舉過頭頂,咬緊牙關,屈膝收腹一股蓄勢待發的狀態,像是繃緊的弓箭。

與右邊緊密的構圖相比,左邊的構圖相對疏散,畫面中拄著鋤頭的愚公與一名婦女正在交談,身旁圍繞著兩個小孩,挑著兩筐碎石的男子正在走向運輸石料的大象,背景的竹林與人物巧妙融合,使得本來緊張、熱血的畫面多了一份和諧與溫情。畫面中的愚公面向婦人,手指向孩童,仿佛在告訴婦人要教導兒童像他的父輩一樣,堅韌不拔、敢于堅持。該創作全局構圖張弛有度,人物塑造結實生動,幼小的孩童與強壯的男人形成強烈的對比,稚嫩與力量在畫面上有機統一。

(二)皮爾斯符號學三要素——對象

根據皮爾斯符號學的理論所說,“符號和它的指代對象之間存在著一種現實上的對應關系”,本小結將分析本文中再現體所指的對象。從徐悲鴻曾發表的文章中可以看出他對創作的看法,他主張創作應該多從思想上關注社會現象和真實生活的人民大眾。該作品于1937年開始創作,當時我國正處在反侵略戰爭的開始,全民抗戰眾志成城,全國上下齊心抗擊侵略者,以當時的社會形式結合《愚公移山》的主題,可以分析出該作品是以抗戰時期的廣大人民群眾為對象進行創作的。

畫面中揮舞著鋤頭、鐵耙,奮力工作的青壯年指向著當時面對侵略者不畏艱難、敢于拼搏的勞苦大眾,他們面對像大山一樣的敵人沒有退縮,而是拿起自己的武器奮力抵抗。而愚公則代表有著先進思想的先驅,作為開拓者,他將先進的思想傳播給人民,帶領人們對抗大山;婦人代表著接受先進思想的群眾;兩個孩子代表了戰后新興的未來;而阻礙道路的兩座大山則指的是侵略者。

(三)皮爾斯符號學三要素——解釋項

在皮爾斯符號學中解釋項是將符號所要表達的內容,根據已獲取的經驗進行分析解讀。“愚公移山”這個故事最早出自《列子·湯問》,該故事在中國流傳已久,各朝各代都有文人對其進行解讀,一是感嘆愚公質樸單純的內心,二是表揚其百折不撓、堅韌不拔的性格,和面對問題勇于解決的態度,三是古代交通閉塞,對鋪橋修路行為的贊揚。而本文所講的《愚公移山》是徐悲鴻于1937年開始創作至1940年創作完成的作品,該作品創作期間正值中國人民處在抗日救國最危難的時刻。1938年《文化建設原則綱要》一文的出現,無疑確定了文化抗戰的總綱,該文中提到鼓勵藝術家創作時以國家民族為主,以鼓勵抗戰士氣、振奮民心為重,希望各界藝術從業者可以用先賢歷史英雄為題進行創作,以此作為對抗侵略者的手段。并且在1939年時,一篇《愚公移山的故事——什么是民族統一戰線》的文章徹底將“愚公移山”的故事與抗戰緊密聯系,表明要打倒侵略者這座大山,這一代人沒有完成還有下一代人,子子孫孫無窮盡也。

“愚公移山”這則寓言起源于中國古代封建社會時期,受到傳統封建思想的影響,其故事結尾借助“神力”移走大山的情節,表達了在當時勞動人們生產力落后的情況下對美好生活的向往。雖然是通過“神力”移走的大山,但是其本質是依靠人民不斷的努力才得到的結果。徐悲鴻在傳統的寓言故事主題中增加了新的內容,結合時代和社會背景使其創作中增加了民族精神的色彩。

綜上所述,我們可以了解到《愚公移山》這幅作品是當時中國人民面對外敵入侵時百折不撓的精神表達,是人民群眾面對大山般的敵人時奮斗的情感再現,是現實主義民族精神的有力體現。

四、結語

徐悲鴻在《愚公移山》中突破性地將西方油畫中的寫實手法運用到自己的創作中,將中西繪畫理念相結合,更重要的是這幅作品體現了豐富的人文主義情懷,在抗戰時期激勵了無數中華兒女,它所帶來的社會價值遠超于它的藝術價值。直到現在,以《愚公移山》為范本所做的浮雕依然懸掛在國家博物館的大廳里,它是我國抗戰精神的一種象征,是一個民族艱苦奮斗努力拼搏的表現。