基于“小學英語IIO課堂教學模式”的詞匯課輸出環節教學策略

曾沛權

IIO詞匯課是“小學英語IIO課堂教學模式”下基于語言知識維度劃分的課型,屬新授課范疇。在詞匯課中,學生集中學習單元核心詞匯和句型,為聽說課、讀寫課等后續課型作鋪墊。詞匯課有五個基本教學程序:教學準備(Preparation)、語言輸入(Input)、語言內化(Internalization)、語言輸出(Output)和學習評價(Assessment)。本文將專項探討詞匯課語言輸出環節的教學策略。

一、創設語境,搭建語用橋梁

學生無論通過說還是寫的形式產出語言,均需語言動機激活交際意圖。語境是語用的觸發器,它能啟動語言使用,促進語言理解。詞匯課的輸出環節需要語境激發,具體策略如下:

(一)角色扮演,模擬生活場景

讓學生代入角色模擬生活場景進行交際。角色能賦予學生語用動機,例如,扮演問路者和指路者、醫生和病人、教師和學生、父與子等進行交際對話,扮演農夫、獵人和動物等演繹童話故事,均能有效促進語言輸出。

(二)活動激趣,重現游戲場景

讓學生在生活中會參與形形色色的活動,如畫畫、猜謎、游戲和介紹等。教師可以結合語言輸出目標,把這些有趣的活動搬進課堂,讓學生在活動中“用中學”“玩中學”。例如,學生在一節“family”的詞匯課上學習了father、mother、brother、sister等關于家庭成員的詞匯,學習了man、 lady、 boy、 girl、 baby等人物名詞及句型“This is a picture of my family. This … is my … / This is … That is ….”在輸出環節,教師可讓學生拿出預先準備好的“全家福”家庭照片,讓學生用所學英語把家人介紹給教師和同學認識,自然構建出以下輸出用語:This is a picture of my family. This man is my grandpa/father/uncle. This lady is my grandma/mother/aunt. This/That is my brother/sister/me.

(三)主題與目標融合,建構任務式情景

以教科版小學三年級下冊Unit 9 Who is this cute baby?詞匯課輸出環節為例,單元主題是Family,目標語是:Who is the… man / lady / woman / boy / girl / baby?? He/She is …教師可與學生作如下對話:“This is a photo of my family. Do you want to know my family?” 學生有了前期的“輸入”與“內化”作鋪墊,很自然會說出:“Yes. Who is the …?”教師以“ He / She is my…作答并提出:You can talk about your family with your classmates, too.引導學生仿照剛才的例子與同桌開展交際會話,形成談論和了解照片人物的語言輸出活動。

二、詞句復用,提升語用能力

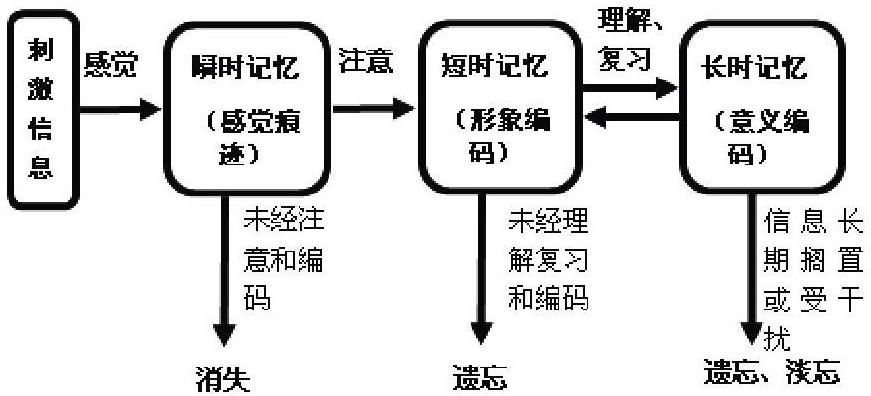

語言知識在輸入和內化環節經過意義編碼進入長時記憶,但如果信息長期擱置或受到干擾,就會遺忘和淡忘。如下圖示:

因此,在詞匯課的輸出環節,盡可能多地滾動已學語言知識,將更利于提升語用能力。以教科版小學四年級下冊Unit 1 He looks like a cook詞匯課為例,本課有職業類新舊詞匯,衣物類新舊詞匯,顏色、人物、動詞和介詞新舊詞匯,舊詞匯的復用與新舊詞匯的結合形成新語用:The lady in a black uniform looks like a policewoman.詞句復用、新舊知識結合形成了新的語言結構,有效發展學生的語用能力。

三、語篇輸出,強化連貫表達

詞匯教學要詞不離句、句不離篇,詞匯課要根據核心詞匯與核心句型重構文本,讓學生在情景、語境中學習詞匯,在情景輸出活動中強化連貫表達。詞匯課常見的語篇輸出類型有:小詩、小對話和小語段。它們多以2-4句有邏輯關系的話組合而成,表達一定的語意。在建構輸出語篇的時候,應盡量注意輸出語篇在體裁上盡量與輸入文本保持一致性。在實際操作中,不同類型的輸出語篇可以通過不同方式建構。

(一)仿照輸入文本,創編新小詩

以廣州市九年義務教育教科書·英語口語第三冊(二年級)Unit 2 Let's Chant欄目為例,輸入文本是詢問是否喜歡某類食物及分享食物的小詩:

Do you like bananas?

Yes, I do. I do too.

One for me and one for you.

輸出語篇也可以是創編同類小詩,只需讓學生替換自己喜歡的食物就可以了,如bananas替換為apples。同時,在展示小詩時配以實物和動作將使小詩意義更強、趣味更濃。這類輸出語篇更適合小學低年級學生。

(二)仿照輸入文本,創編新對話

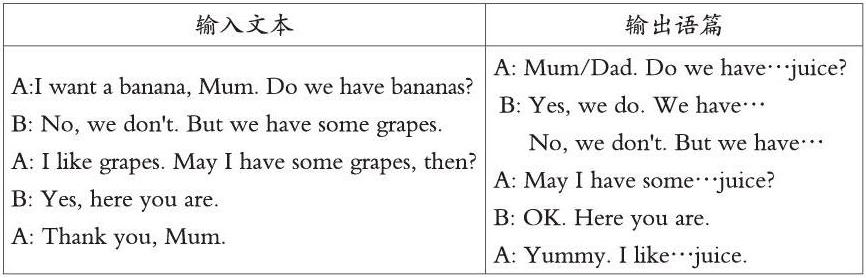

以教科版義務教育教科書小學三年級下冊Unit 7 May I have some grapes? Let's talk欄目為例,輸入文本是一個孩子向媽媽要水果吃的對話。輸出語篇也可以是一個孩子向媽媽要果汁喝的對話。如下所示:

輸入文本和輸出語篇之間的情景和語言是相近的,有利于學生的遷移運用,學生既能體驗角色扮演的樂趣,又能在角色對話中不斷鞏固語言形式。對話式的輸出語篇在小學中年段使用較多。

(三)仿照輸入文本,連續表達

以人教版義務教育教科書小學五年級下冊Unit 2 My favourite season為例,輸入文本是學生陳述自己喜歡某個季節及理由。因此,輸出語篇設定為分享自己喜歡的季節及理由的陳述式語言框架。

I like… best because of…? ? I like… best because I like…

I often… in…? ? In… I can…

連續表達式的輸出語篇在小學中高年段較常見。不同體裁的輸出語篇符合不同年段學生的特點,能有效強化語言表達能力,為真實的語言交際打下堅實基礎。

四、任務驅動,發展交際能力

《義務教育英語課程標準(2011年版)》強調“能用英語做事情”。教師要通過創設接近實際生活的各種語境,采用循序漸進的語言實踐活動,以及各種強調過程與結果并重的教學途徑,如“任務型教學”。因此,包括詞匯課在內的各類課理的輸出環節都應以任務驅動。詞匯課輸出環節的任務根據不同維度有不同分類。從技能維度劃分有:說的任務、寫的任務和說寫組合任務;從情景維度劃分有:學習情景任務,模擬情景任務和真實情景任務;從形式維度劃分有:對話式任務和獨白式任務。各維度的任務不是獨立單向的,而是可以相互組合的。例如“談論照片,認識同學、家人”的任務,從技能維度劃分是一個說的任務,因為任務要求是口頭談論照片中的人;從情景維度劃分是一個真實情景任務,因為人們真的會在日常生活中談論照片;從形式維度劃分是一個對話式任務,語言的運用方式為交際對話。教師在設計任務時需考慮以下因素:

(一)輸出內容。考慮輸出的語篇中應有哪些新詞匯和新句型,考慮可以關聯哪些舊的語言知識,考慮輸出與輸入語言體裁的相關度。若盡量保持輸入與輸出體裁的一致性,將更有利于語言的遷移運用。

(二)輸出目標。教師設置任務時要時刻想著學生能用輸出語言做什么。

(三)任務類型。教師首先要考慮各維度的任務類型怎樣組合;其次,不管是哪一種任務組合,均要兼顧前面所提到的情景創設、詞句復用和語篇輸出的策略。

(四)任務難度。任務太容易,就會缺乏挑戰性并讓學生失去語用動機;任務太難又會導致學生難以輸出。理想的輸出狀態是能讓學生“跳一跳摘到果子”,體現輸入與輸出假設的“i+1”原則。

五、評價交流,協同反饋促學

在輸出環節,教師應充分發揮評價活動的協同反饋促學功能。

(一)評價提供語言框架和語用示范

語言框架和語用示范給學生搭建了語言輸出的腳手架,讓學生的語言輸出盡可能地接近語言框架和語用示范,把學生原有的輸出水平拉到一個新的高度。

(二)評價促進學習者互動協同

在小組合作中,語言掌握較快、較好的學生能給較慢的學生提供示范、幫助和指正;在匯報展示中,小組間也能相互示范,促進對比和反思。這種協同,促進一批優秀的學生拉平一些后進學生,一些表現優秀的小組也為其它小組提供良好的示范效應,從而引發協同促學效應。

(三)評價促進學生關注語言形式

有了評價標準,學生會注意自己的交際態度、語音、詞句表達的準確性及達意程度,不但關注自己也關注別人,這些關注均能有效促進協同反饋促學。

參考文獻:

[1]凌順詩.小學英語IIO課堂教學模式[J].中小學英語教學與研究,2015(11):13-18.

[2]魯子問.小學英語真實任務教學實踐論[M].外語教學與研究出版社,2003.

[3]王初明.“學伴用隨”教學模式的核心理念[J].華文教學與研究, 2016(1):56-63.

[4]教育部.普通高中英語課程標準(2017年版)[S].人民教育出版社, 2018.

[5]教育部.義務教育英語課程標準(2011年版)[S].北京師范大學出版社,2012.

責任編輯? 陳紅兵