借AI之能,創(chuàng)課堂新顏

陳貴榮

【摘要】長期以來,我們都在尋找彌補傳統數學課堂教學練習環(huán)節(jié)機械、重復、枯燥缺陷的辦法。人工智能教育平臺的出現,讓傳統數學課堂教學信息化出現了新的契機:利用AI平臺技術推動課堂練習設計、組織和實施的發(fā)展,提升數學課堂效率。本文將結合教學實踐,探討利用“數學雙線課堂”,實施“課前預練習——課中遞進式練習——課后輔助練習”的課堂練習模式,追求實現練習情況的實時反饋、數據化客觀評價,期待以借AI之能力,創(chuàng)傳統數學課堂之新顏。

【關鍵詞】雙線課堂;教學信息化;練習模式;AI教育平臺;數據化評價

課堂練習是小學數學課堂的一個重要環(huán)節(jié),是學生鞏固新知、形成技能、培養(yǎng)創(chuàng)新性思維、發(fā)展智力的主要手段。我們一直在研究和探索如何讓練習更具實效性、思維性、趣味性和開放性;如何讓學生喜歡練習,接受挑戰(zhàn);如何讓師生客觀評價練習效果和知識獲取程度,等等。AI教育平臺如UMU、問卷星等的出現,極大地推動了教學研究的步伐,讓傳統課堂教學缺陷有了可以彌補的可能性。下面,筆者結合教學實踐,談談開展雙線課堂練習模式研究與探索的一些做法和心得體會。

一、趣味性課前預學習,讓學習由被動變主動

數學家波利亞認為:“學習任何知識的最佳途徑,都是由自己去發(fā)現、探索、研究。因為這樣理解更深刻,也最容易掌握其中的內在規(guī)律、性質和聯系。”教學中要讓練習達效、教學高效,首先要讓學生喜歡練習,接受練習挑戰(zhàn)。“課前預學習”的本質是讓學生課前嘗試對新知識進行了解與理解,形成一定的前置知識儲備,為全面系統地學習新知提供助力。因此,課前預學習會成為學生主動獲取知識的重要途徑,而學生在預學習中表現出來的自己動手、探索、研究行為就是積極主動思維的過程。所以,安排有一定趣味性的課前預學習是非常重要和必要的。

教學實踐中,在每一個新知識點學習前,筆者都會布置預學習任務:登錄UMU平臺觀看微課視頻,并完成課前小試練習,獲取“成長之路學習證書”,時間為10分鐘。例如,在教學小學四年級下冊《小數的意義和性質》第一課時,筆者布置了如下的預學習任務:

觀看:兩段微課視頻(小數意義和計數單位、數位順序表)。

完成:課前小試(2題選擇題,3題填空題,2題判斷題,共7道題)。

借助AI平臺的功能,筆者能很快地掌握到學生課前小試的情況,以便對教學作針對性的調整;學生在UMU平臺上的預學習,也可以動態(tài)地了解到自己對新知識認知情況。一份輕松的、沉浸式的動畫微課能夠吸引住學生們的注意力,激發(fā)他們求知的欲望,搭配一份合適的課前練習,能夠讓學生無形中投入到學習里去。對比傳統的紙質預學習,借助AI教育平臺的幫助,用數據化表達學生預學習效果,更直觀、更有針對性,更能調動學生主動學習的需求和積極性,值得花心思、花力氣堅持做下去。

二、課中遞進式練習模式,以量變促質變

《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出:“數學課程應致力于實現義務教育階段的培養(yǎng)目標,要面向全體學生,適應學生個性化發(fā)展的需要,使得:人人都能獲得良好的數學教育,不同的人在數學上得到不同的發(fā)展。”把AI教育平臺引入傳統課堂,實現線下線上結合的“雙線課堂”,由線下課堂組織新知系統學習,線上平臺組織自主練習,增量同時能提質。這是一種“遞進式練習”模式:讓平臺給學習效率高的學生“加任務”,讓平臺給學習效率一般的學生“介紹輔導老師”,讓平臺給學習積極性不高的學生“做評價”。下面,筆者以教學四下《乘法分配律》一課為例,說說具體做法。

第一步:以題組形式重整練習。先根據教學內容把對應練習劃分為“基礎層、提升層、關聯層”三種層次練習。再把每個層次里的題目組成一到三個題組,每個題組有2至3道題,形成了“層——組——題”的層次練習。在《乘法分配律》這一課,把教材里的12道練習題,和其它資料選取的7道練習題,共得到19道練習題。最后編排成基礎層和提升層各2個題組,關聯層1個題組。

第二步:建立AI平臺練習模塊。先把重整后的題目在UMU平臺上做成電子資源,包括填空、選擇、判斷、簡答等形式。不過教師要注意,對于需要書寫過程的題目,如,計算、作圖、解決問題等,至少保留一定量的書面練習訓練。最后,按層次組成題組,建立練習模塊。在《乘法分配律》這課中,筆者做了以下的練習模塊:

【基礎層】(必做題)兩題組,各4題;

【提升層】題組1(必做題4題);題組2(選做題4題);

【關聯層】題組1(選做題),題量3;

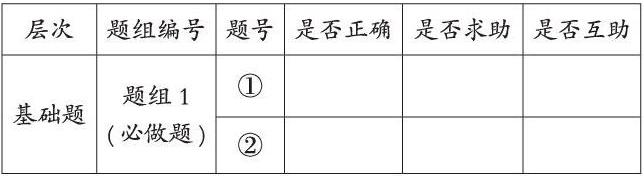

第三步:在“雙線”課堂教學自主使用。在開展正式教學時,教師先以傳統課堂形式組織學生完成新知學習;再讓學生登錄UMU平臺開展自主練習,按照順序依次進行基礎層、提升層和選做關聯層的練習,并自行填寫“練習完成情況記錄表”。

在學生進行線上自主練習時,筆者做了以下的工作:借助平臺AI功能及時掌握學生練習情況;選擇性在大屏幕上顯示學生練習排名情況;對學困生進行個別輔導;指定學習效率高的學生與相對學習效率一般的學生互助;隨機提問;查閱學生的“練習完成情況記錄表”等等。在練習中,筆者還設立了以下機制:

1.補救機制。要求每層次題組全部完成且正確才能過關到下一層次題組。如果出現錯誤需接受隨機題“面練”,直至過關。

2.求助機制。如果同一題組里出現超過50%的錯誤率,學生可以向教師或同學求助個別輔導。助人者可獲“特別貢獻印章”,記錄在“練習完成情況記錄表”里。

3.互助機制。根據教學內容實際需要,有時針對易錯題、典型題、重點題筆者會為某些題設定特殊標記,如,加*符號提示。如學生遇到這些題就需要小組共同討論完成,筆者會指派小組代表發(fā)言。

經過實踐發(fā)現,“遞進式練習模式”有很多優(yōu)勢之處,例如,增加了課堂練習的容量但不會增加學生負擔;更容易營造競爭氛圍;改善枯燥的練習環(huán)境;提示學生自主練習權限;解放教師便于提高對學困生的關注度;更準確地進行個別輔導;學生能獲得更豐富的評價等等,讓課堂練習的效果得以“從量變觸發(fā)質變”,提升課堂教學效率。

三、課后一分鐘講題輔助練習,促個性發(fā)展

傳統課堂作業(yè)基本都是“一本一冊”形式的。在教學實踐中,除了傳統作業(yè)模式外,筆者還利用AI平臺推行了“1分鐘講題”的輔助練習。學生完成當天書面作業(yè)后,選擇其中一道作業(yè)題進行一分鐘講解視頻錄制并提交。筆者就學生的講解視頻進行點評,其他學生可進行線上交流。

“1分鐘講題”輔助練習的推行,參與的學生越多,當天作業(yè)題的反饋就越多,不但增強了課后作業(yè)反饋的時效性,而且能幫助學困生解決作業(yè)之憂,還可以讓學生在參與中鍛煉自己的語言表達、書寫能力、表演能力、動手能力及信息技術等各方面的能力,促進學生的個性發(fā)展。

隨著信息技術發(fā)展日新月異,筆者認為,“雙線課堂”會成為大勢所趨。因為,“雙線課堂”形式兼顧了傳統課堂教學和線上平臺教學優(yōu)點,能夠使“系統化學習和碎片化學習”“被動性學習和主動性學習”“程序化學習與自主化學習”“整體性發(fā)展與個性化發(fā)展”合理相融。我們追求具備基礎性、趣味性、層次性、啟發(fā)性、多樣性、開放性、挑戰(zhàn)性以及實用性的課堂練習的步伐會越發(fā)堅定。有活力、有思考、有創(chuàng)新的練習,必定讓我們的數學課堂增彩、閃亮!

參考文獻:

[1]楊秀芹,王保平.小學數學新課標的十大核心概念解讀[J].文化創(chuàng)新比較研究,2020,4(13):125-126.

[2]楊瑞娟.讓數學課堂生動起來[J].新課程(教研),2011(7):72.

[3]常梅芹.小學數學練習設計有效性策略研究[J].中國校外教育,2013(13):82.

責任編輯? 邵健麗