面向對象分類的珠海市香洲區土地利用景觀格局變化研究

張軍

摘 要:本文通過面向對象的分類方法解譯2016-2018年珠海市香洲區遙感影像,結合景觀空間格局分析軟件,選擇斑塊類型面積、景觀類型比例面積、面積加權平均分維指數、散布與并列式指數以及聚集度指數等景觀特征指數,分析珠海市香洲區土地利用變化和景觀格局進行總體特征及時空變化。

關鍵詞:土地利用;景觀指數;珠海市香洲區

土地利用變化對景觀格局與人類生產生活所需環境有著深遠的影響,研究土地利用變化可以合理評估和預測土地資源與人類活動空間關系,實現土地利用的可持續發展。隨著越來越多中高分辨率遙感衛星發射,解譯遙感影像已成為獲取土地利用數據主要手段之一。傳統基于像元的遙感影像分類方法往往只考慮像元在不同光譜的反射程度,而忽略其形狀、紋理等信息,易導致“椒鹽”現象,對土地利用景觀格局分析帶來誤差。面向對象的遙感影像解譯可大大改善該影響,較好避免“同譜異物”“同物異譜”等帶來的分類誤差。

20世紀80年代,人們已用簡單數字描述復雜的景觀格局,逐漸產生景觀格局指數。為定量研究景觀結構組成和空間變化,學者總結景觀指數分析法,以衡量景觀格局和生態過程之間關聯。本研究采用常規的景觀指數分析方法對珠海市香洲區的土地利用變化和景觀格局指數變化進行分析。結合本研究重點,在面積與邊長指數類中,選取斑塊類型面積(CA)直觀說明斑塊類型組成,并將其作為計算更復雜指數的基礎。選取景觀類型比例面積(PLAND)反應衡量不同類型的斑塊在景觀中的豐度比。參考田晶和布仁倉等學者的論文,利用面積加權平均分維指數(FRAC-AM)反應形狀復雜性。在聚集度指數類中,選取斑塊類型尺度中的聚集度指數(AI)反應景觀分布的格局,選取景觀尺度上選取蔓延度指數(CONTAG)以及散布與并列式指數(IJI),主要表征類型和景觀級別上斑塊或者景觀的聚集程度,以有效說明一個城市的不同類型斑塊空間發展分布狀態。

1 研究區與數據來源

香洲區是珠海市市的主城區,位于南海之濱、珠江口西岸,處于北緯21°48'至22°27′,東經113°3′至114°18′之間,行政區域面積555.29平方千米,屬低緯度亞熱帶季風區,日照充足,雨量充沛,年平均氣溫22.4℃。香洲區是珠海市經濟、政治、文化、科技中心,毗鄰港澳,東與香港隔海相望,南與澳門陸路相連,背倚經濟發達的珠江三角洲腹地,港珠澳大橋建成后,香洲成為內地唯一與香港、澳門路橋相連的城區,作為澳門后花園城市的主城區,香洲區的土地利用景觀格局具有一定研究價值。

本研究使用的數據為珠海市香洲區2016、2018年的Landsat-8遙感影像,數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn)。

2 研究方法

2.1 監督分類法

監督分類是一種通過被確認類別的樣本像元去識別其他未知類別像元的遙感圖像分類方法,包括最大似然法和支持向量機。最大似然法根據訓練樣本的均值和方差來評價其他像元和訓練類別之間的相似性;支持向量機是一種按監督學習方式對數據進行二元分類的廣義線性分類器。

在ENVI5.3軟件對數據進行預處理后,通過目視解譯選取樣本區的監督分類方法獲取珠海市香洲區2016-2018年2期土地利用變化數據。根據珠海市香洲區土地利用的特點,參考《土地利用現狀分類GB/T 2110-2017》國家標準以及《生態環境遙感調查分類規范》,將研究區土地利用景觀類型劃分為耕地、綠地、建設用地、水體和未利用地五類,監督分類方法選用基于面向對象的SVM(Support Vector Machine)分類器與傳統的基于像元的最大似然分類法。

2.2 景觀指數法

景觀指數指高度概括景觀格局信息,準確反映景觀構成和空間布局等特征的一系列指數的定量指標。其選取應與研究中景觀格局匹配,需要對指數進行篩選和搭配。本研究共選取五種景觀指數,分別為斑塊類型面積(CA)、景觀類型比例面積(PLAND)、面積加權平均分維指數(FRAC-AM)、散布與并列式指數(IJI)以及聚集度指數(AI)。

3 結果與分析

3.1 景觀格局基本特征

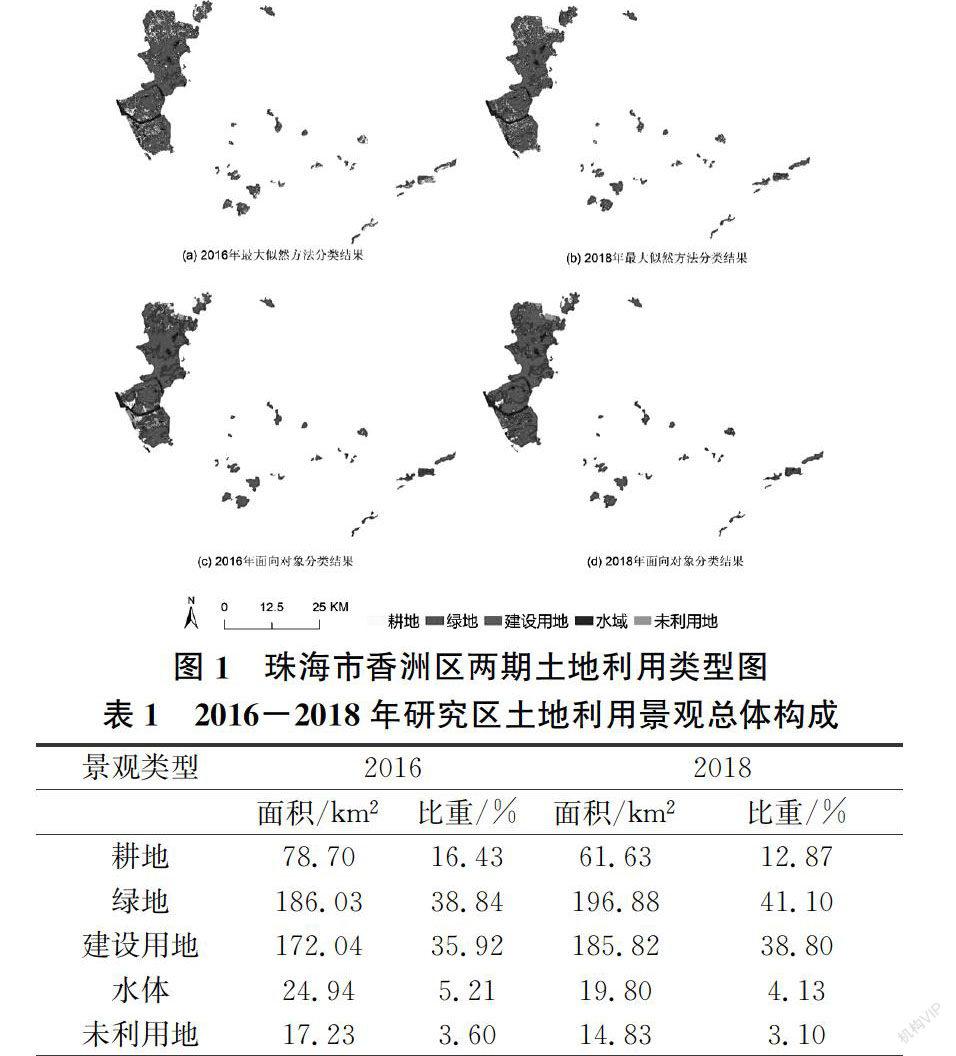

分別用最大似然分類和面向對象分割的SVM分類方法對遙感影像進行分類,將珠海市香洲區土地利用分為耕地、綠地、建設用地、水域、未利用地(圖1)。基于面向對象的SVM分類方法生成的結果中“椒鹽效應”明顯降低,景觀指數計算過程中的誤差減少。在每一期的各分類結果中隨機選取50個驗證點,以Google-Earth影像為基準進行精度驗證,采用總體精度進行分析,最終得出總體精度為82.7%,滿足監督分類要求。

由表1可得,2016-2018年香洲區耕地面積減少17.07km2,斑塊類型比重下降3.56%。2017年珠海市受臺風影響較大,政府開展災后恢復工作,種植樹木并鋪設草坪,綠地面積有所上升,總面積增加20.85 km2,比重上升2.26%。建設用地面積增加13.78 km2,比重增加2.88%。水體面積減少5.14 km2,比重下降1.08%。未利用地面積減少2.4 km2,比重減少5%。總體上,2016年—2018年珠海市香洲區耕地、水體與未利用地面積有所減少,綠地和建設用地面積增加,說明香洲區經濟不斷發展,在進行城市建設的同時也兼顧生態環境保護與人居環境的美化。

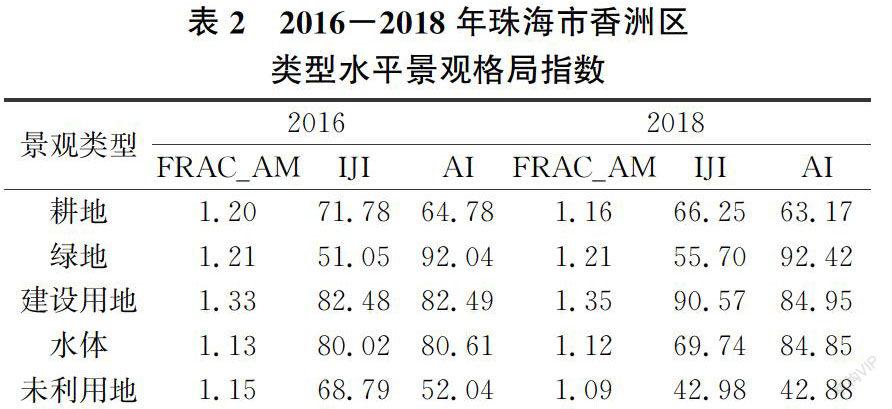

3.1.1 類型水平分析

香洲區耕地面積減少,面積加權平均分維指數稍有下降,表示農田斑塊的邊緣復雜度降低。散布與并列指數由71.28%降低至66.25%,表示在香洲區城鎮化進程中,與耕地斑塊鄰接的其他斑塊的分布均衡度下降。而聚集度指數從64.78%降低至63.17%,農地斑塊之間的聚集程度有輕微降低,表明農地分布更加分散,或者大片集聚的農地轉為其他用地。香洲區正處于土地利用政策變化的過渡時期以及城市發展建設的黃金期,城鄉建設用地規模增加,對耕地保有量進行調控。