金鑲玉裝

李長紅

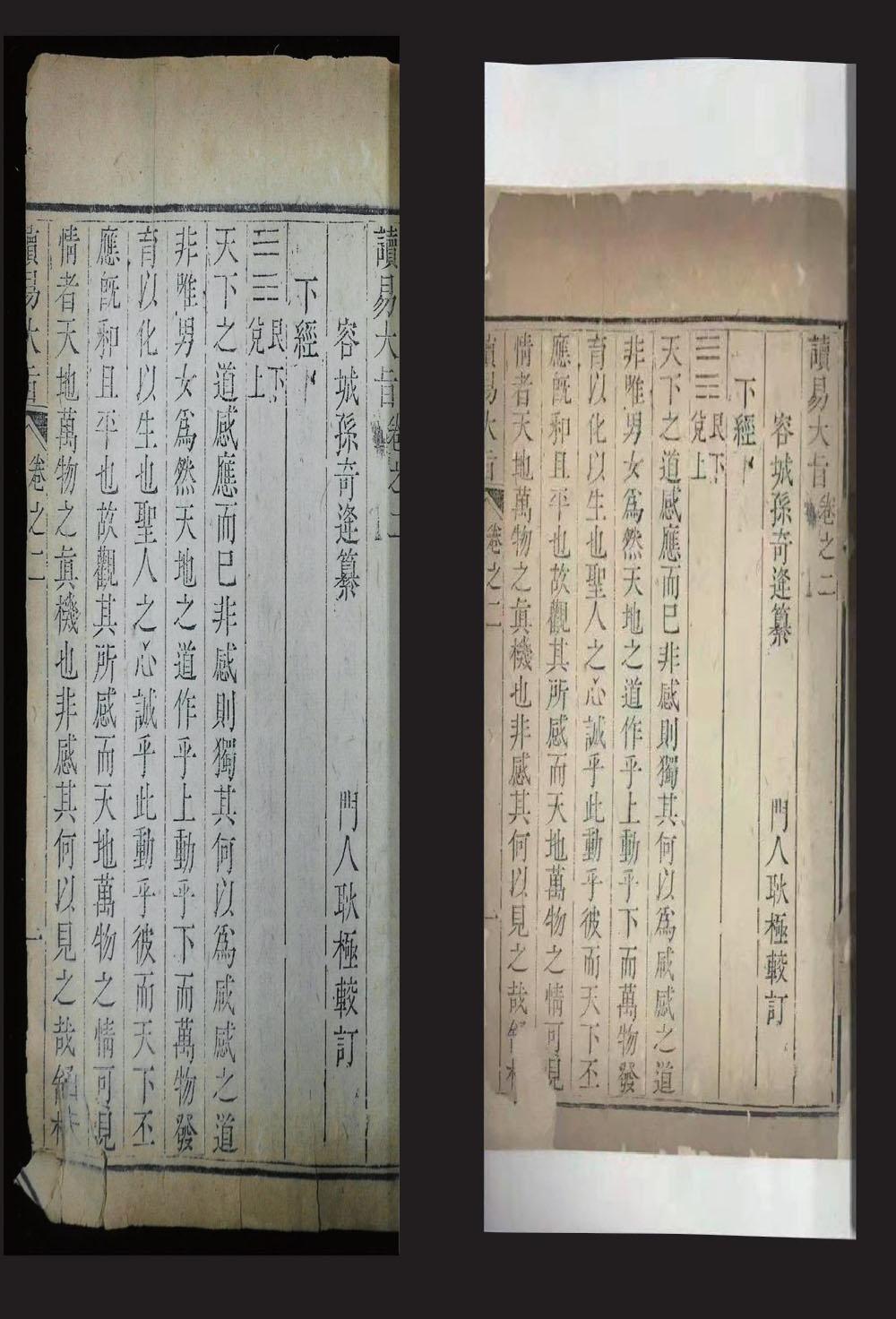

在中國的古籍修復(fù)中有一種特殊的裝幀形式——金鑲玉裝,俗稱“金鑲玉”。“金鑲玉”是修復(fù)者在對古籍進行修復(fù)時根據(jù)古籍保存現(xiàn)狀和破損情況而采取的一種裝幀形式。從技術(shù)層面上講,它涵蓋了古籍修復(fù)中大部分的技術(shù)環(huán)節(jié),對古籍修復(fù)者的技術(shù)有較高要求,只有嫻熟地掌握好每一個細小的環(huán)節(jié)才能修復(fù)完成。

在古籍修復(fù)中,由于原書紙舊泛黃,加之珍貴,喻之為“金”;套裝的鑲紙嶄新潔白,喻之為“玉”。故此,這一技法得此雅稱“金鑲玉”。此外,圈內(nèi)人又稱之為“惜古襯”或“穿袍套”。“惜古襯”即愛惜古書,保護古籍的鑲襯之法;“穿袍套”則因鑲襯過的古籍紙頁大而原書頁小,猶如古人穿的長袍、短套一樣。

采用金鑲玉裝幀的古籍極具美感,在潔白綿韌的棉連紙襯托下,黃色的書葉更顯古樸莊重。在古籍外觀裝幀上多采用瓷青書衣,配以明亮柔和的米色包角和絲線,通過明暗對比使古籍的外觀和諧美觀,在視覺感官上相得益彰。

然而,并非所有古籍都適用于此類裝幀形式,適宜采用“金鑲玉”技法修復(fù)的古籍一般有以下情況:書葉(即書頁)嚴重破損、邊欄外有文字批注、書冊太小。

扎眼與鋪紙

在鑲紙上扎眼,測出一條基準線。鑲紙對折,使鑲紙與書頁的中心線重合,書葉貼合到鑲紙上,上下空間比約3∶2,在書葉與鑲紙重合的角各扎一眼。按此標準將剩余鑲紙墩齊后全部扎上兩眼以備用。先取一張比鑲紙更大的白紙鋪墊在工作臺上,再取一疊鑲紙,正面朝下放在上面。鋪放時可用漿糊點粘,亦可用干鋪法。書葉以鑲紙的基準線為標準。且鋪鑲紙時需書葉朝下,鑲紙和書葉交錯放置,鋪放平整并確保不移位。

折邊

把多于書葉的鑲紙余邊往里回折,與書葉齊平,使鑲紙的四邊與書葉厚薄一致。先從地腳折起,然后掀起一張鑲紙和書葉,沿書葉邊緣把鑲紙往里回折,邊沿要整齊合一,當嚴絲合縫時就可以按壓了。天頭、地腳外鑲紙余幅折完,將書腦(與“書口”相對,即書葉左右邊欄的空白部分,錐眼訂線之外。)外鑲紙余幅1/2處剪斷,剪口與折回的紙邊對齊,再將書腦外鑲紙余幅折回。如此,一張鑲紙一張書葉全部折回去。

折書葉

把折好余邊的鑲紙和書葉,按書葉中縫一起對折,書葉字面向外。全部折完后將所有書葉墩齊書口,如高低不平用錘子輕輕錘平,對齊書葉地腳后放到壓力器中壓平。

裝訂成冊

經(jīng)過壓平壓實后的書冊即可下捻裝訂。需注意裝訂好的紙捻呈“八”字形,即每根紙捻穿兩個眼,一眼訂在書葉上,一眼訂在鑲紙上。此外,金鑲玉裝還需要包角,既增加牢固性,又增加其裝飾性、美觀性。包角后經(jīng)過加裝書衣、訂線、裁貼書簽、制作函套等程序,金鑲玉裝即大功告成。