特長公路隧道交叉區域最優施工組合形式研究

林迪睿 張志強

【摘要】存在交叉段的特長公路隧道中,交叉區域隧道施工往往需采用特殊的施工工藝,不同的施工方法及不同加固段長度條件下,由于受到的施工擾動及襯砌剛度不同,圍巖及結構所承擔的圍巖荷載差異較大,相應的,交叉區域內圍巖位移及襯砌結構變形規律及應力分布也不盡相同。文章依托四川汶馬高速公路米亞羅3號隧道2#行車橫通道與主洞交叉段施工工程,采用大型通用有限元軟件ANSYS對交叉段施工過程進行了模擬,分析了交叉段各指標與施工工法以及加固段長度的關系,獲得了針對隧道交叉結構的工法選擇的數值模擬依據。

【關鍵詞】交叉區域; 單側壁導坑法; 三臺階七步法; 數值模擬

【中國分類號】U459.2【文獻標志碼】A

隨著我國路網建設數量的劇增,長大深埋公路隧道越來越多。為了能在交通事故發生時及時疏散車輛及人員,減少人員財產損失,車行或人行橫通道的設置便十分重要。交叉區域隧道施工往往需采用特殊的施工工藝,不同的施工方法及不同加固段長度條件下,由于受到的施工擾動及襯砌剛度不同,圍巖及結構所承擔的圍巖荷載差異較大,相應的,交叉區域內圍巖位移及襯砌結構變形規律及應力分布也不盡相同,因此要確定交叉區域內最優的施工工藝及優化參數,就需要針對不同施工方法及不同加固段長度組合形式下,交叉區域各項性能指標進行對比分析。

近年來許多學者對隧道交叉段進行了研究,張強勇等[1]利用理論分析與三維隧道模型試驗,分析了分岔隧道施工后,洞周土體圍巖在一般情況和超載情況的位移及受力情況、錨桿受力情況;張俊[2]利用ADINA有限元軟件對比分析了不同工況的交叉段隧道施工,研究了交叉段圍巖變形規律,結構的裂縫分布,圍巖-襯砌接觸應力分布形態;王緒等[3]利用有限元軟件Midas-GTS-NX軟件建立了小凈距聯絡橫通道的對稱數值模型,研究了正道和橫通道的各項性能指標;羅雪松[4]依托木寨嶺1#施工橫洞,理論分析隧道正洞與橫通道交叉口的三維受力狀況,研究了有交叉段的橫洞開挖施工順序。

1 公路隧道交叉區模型建立

隧道洞身圍巖由T3zh地層構成,巖性主要為變質砂巖、板巖、千枚巖組成,屬堅硬-軟巖。T3zh地層呈薄-中層狀構造,巖體較破碎,圍巖呈層狀碎裂結構,局部鑲嵌結構;地下水以基巖孔隙裂隙水為主,呈點滴或線狀出水為主;圍巖穩定性較差,拱頂無支護時易坍塌,側壁有時失去穩定,主要為V級圍巖。

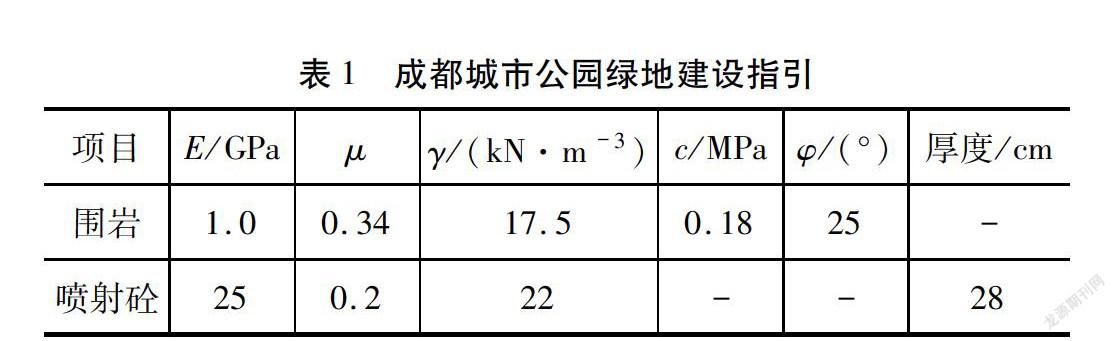

圍巖計算參數參考現行的JTG D70-2004《公路隧道設計規范》進行取值,如表1所示。

在三維有限元模型中,對于圍巖、主隧道、車行橫通道及相關支護結構均采用SOLID45單元的塊體三維實體單元進此次的建模分兩部分,采用兩種不同的工法:單側壁導坑法和三臺階七步法。

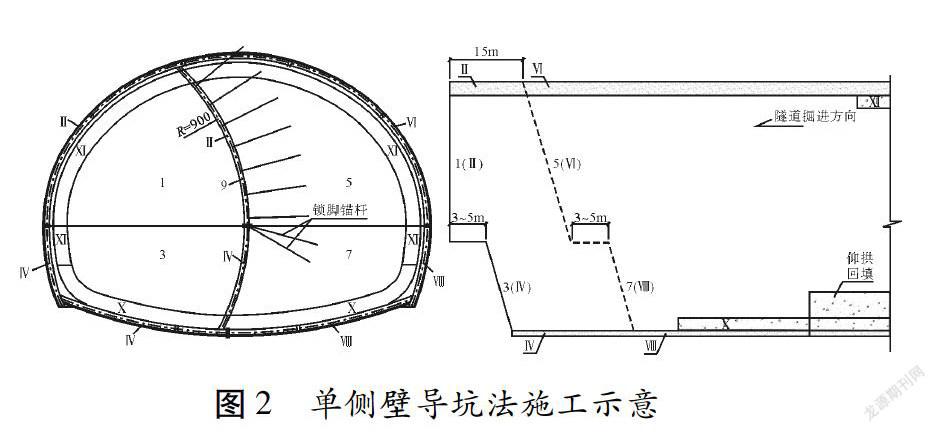

(1)單側壁導坑法分3個子工序:子工序一對主隧道循環開挖,施作初期支護、施作中隔壁支護;子工序二對行車橫通道全斷面開挖,并施作初期支護;子工序三分多次拆除所有中隔壁。

(2)三臺階七步法分2個子工序:子工序一對主隧道預留核心土環形循環開挖,及時施作初期支護;子工序二對行車橫通道全斷面開挖,及時施作初期支護。

兩種工法的施工工序如圖2和圖3所示。

2 計算結果分析

2.1 圍巖位移及結構變形程度分析

針對由三臺階七步法、單側壁導坑法兩種工法及0 m、7 m、14 m三種襯砌結構加固長度組成的6種施工組合形式下圍巖位移及襯砌結構變形進行分析,計算結果如圖4所示。

隧道施工結束后洞周圍巖變形見表2、圖5。

由圖5和表2可以看出,隧道施工結束后,洞周圍巖變形量具有以下特征:

(1)主隧道拱肩至拱頂部分圍巖產生明顯位移沉降,交叉區域最大圍巖位移量出現在拱頂區域,而由于行車橫通道的存在,交叉區域圍巖位移出現明顯不對稱分布,橫通道一側圍巖位移量大于相對側;仰拱部位出現鼓起現象,且鼓起最大量也出現在仰拱偏向行車橫通道位置。

(2)在相同加固段長度下,三臺階七步法引起的圍巖位移量略大于單側壁導坑法,說明在交叉段區域施加臨時支撐等支護方式有助于減小洞周圍巖變形量。

(3)在同種施工方法下,隨著隧道加固段長度增加,交叉區域洞周圍巖位移量逐步減小,但減小幅度隨之降低趨于收斂,對于單側壁導坑法,采用7 m加固段長度相比未加固時位移量減小6.36 %,而采用14 m加固段長度相比未加固時減小7.75 %;對于三臺階七步法,采用7 m加固段長度相比未加固時位移量減小6.03 %,而采用14 m加固段長度相比未加固時減小7.76 %。

2.2 交叉區域圍巖塑性區對比分析

交叉區域圍巖塑性區分布見圖6。

由圖6可知,各工況下圍巖塑性區分布基本相似,交叉區域塑性區較為集中,塑性區最大值出現在主隧道與行車橫通道拱腰相交處,仰拱部位未出現塑性區,說明兩種施工方法開挖對控制隧道開挖過程中仰拱部位的塑性變形效果較好,減小了仰拱部位圍巖的受力。在相同加固段長度條件下,相比三臺階七步法采用單側壁導坑法施工,洞周圍巖塑性區范圍較小;在同種施工方法下,交叉區域隧道襯砌加固段長度對洞周圍巖塑性區大小有明顯改善,而隨著加固段長度增加,圍巖塑性區改善效果逐漸降低。

2.3 隧道襯砌支護結構應力分布特征對比分析

隧道襯砌支護結構應力分布見圖7。

根據不同施工組合形式下隧道交叉區域第三主應力分布特征對比分析可知:

(1)因行車橫通道開挖引起側向約束作用的減小,造成橫通道側與橫通道對側襯砌結構第三主應力分布存在明顯差異,呈不對稱分布,第三主應力主要集中在主隧道與行車橫通道交叉口處,存在明顯應力集中效應,拱腰及拱腳部位相交處,集中程度最大,距離交叉中心越遠,第三主應力逐漸減小并趨于穩定;交叉口處偏壓效應最為突出,此區域應采取

減小開挖步距和加強支護等措施來保證工程安全。

(2)兩種施工方法第三主應力存在部分差異,采用單側壁導坑法施工,由于采取了臨時支護措施,有效控制洞周圍巖塑性區范圍使襯砌結構承擔較小的松弛荷載和形變荷載,因而其襯砌結構第三主應力集中程度相對三臺階七步法較小。

(3)在采用同種施工方法的情況下,襯砌結構加固段長度不同,第三主應力分布也存在明顯差異,由于加固段襯砌結構剛度更大,應力分布發生轉移,向剛度更大的區域集中,因此隨著加固段長度的增加,加固段區域內的襯砌結構承擔更多的應力分布。

3 結論

本文采用ANSYS對不同工法和加固段長度的交叉隧道進行了模擬和分析,主要結論如下:

(1)因為行車橫通道的存在,交叉區域的圍巖變形表現出相當程度的不對稱性,通過選用合適的工法,即選取單側壁導坑法能在一定程度減小圍巖變形。采用大的加固段長度亦能減小圍巖變形,但從經濟效益上比選,加固段長度不宜過長。

(2)隨著開挖進行,兩種工法出現相似的塑性區:塑性區最大值出現在兩通道拱腰交叉處,而拱頂均無塑性區。隨著加固段長度變長,塑性區得到改善,但改善效果逐漸變小。

(3)在通道交叉處,第三主壓應力存在應力集中,在此區域的開挖應采用更小的步距和更強的支護。由于單側壁導坑良好的約束效果,第三主應力的集中程度較小。對于不同的加固長度,由于第三主應力向剛度更大部分轉移,長加固長度能更好的改善應力集中的狀況。

根據以上分析,綜合考慮圍巖位移、圍巖塑性區范圍及襯砌結構應力分布特征,隧道交叉區域內采用單側壁導坑法施工較三臺階七步法施工更為合理,同時在考慮加固段長度時,采用7 m加固段長度,能同時滿足交叉區域施工安全性和工程經濟性的要求。

參考文獻

[1] 張強勇,李術才,李勇,等.大型分岔隧道圍巖穩定與支護三維地質力學模型試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2007(S2):4051-4059.

[2] 張俊.公路隧道與輔助通道交叉結構穩定性分析[J].路基工程,2018(6):167-171.

[3] 王緒,鐘敏,晏啟祥.小凈距隧道與橫通道空間交叉結構施工力學分析[J].四川建筑,2019,39(3):188-191.

[4] 羅雪松.高速公路隧道施工通道與正洞交叉口施工方法[J].工程建設與設計,2020(12):169-170.

[5] JTGD 70-2004 公路隧道設計規范[S].