非小細胞肺癌放療后放射肺炎發生因素及中藥干預分析

崔勇,劉雯雯,張榮香,張欣,李冠龍

(壽光市人民醫院,山東 濰坊 261000)

0 引言

非小細胞肺癌在我國為發病率較高的惡性腫瘤之一,且大部分確診時即為中晚期,放射治療是其主要的治療手段之一[1-2]。但放射線在殺滅腫瘤細胞的同時也會帶來諸多并發癥,像放射性肺炎(RP),不僅影響患者生活質量,甚至會造成肺功能嚴重下降,嚴重者導致呼吸衰竭[3]。RP的發生過程較為復雜,個人因素、疾病情況及放射線的作用皆與其相關[4]。因此,如何在盡量不影響治療效果的同時減少RP的發生幾率至關重要。本文就非小細胞肺癌放療后放射肺炎發生因素及中藥自擬方劑(養陰清解散結方)干預后療效進行分析,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

參照《中國常見惡性腫瘤診治規范》[5],選取2019年7月至2020年12月就診于壽光市人民醫院腫瘤三科經病理診斷為非小細胞肺癌患者102例。其中女59例,男43例;平均年齡(64.41±4.32)歲;臨床分期:I期、Ⅱ期25例,Ⅲ期、Ⅳ期77例;病理類型:鱗癌34例,腺癌65例,腺鱗癌3例。患者同意參加試驗,簽署知情同意書,且本研究已獲得醫院倫理委員會批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:患者均有明確的病理學診斷依據,且接受首次放療的惡性腫瘤患者;預期生存期>6個月;卡氏功能狀態評分≥70分。排除標準:近一個月內參加過其他臨床試驗的患者;肝、腎、免疫及血液系統等嚴重原發疾病,精神疾病者;近3個月內做過較大手術者;語言溝通障礙無法配合者。

1.3 方法

1.3.1 采用三維適行放療,患者取仰臥位,并予以體部熱塑體膜固定,采用胸部CT增強掃描模擬定位。GTV為原發灶及轉移淋巴結,勾畫GTV外擴0.8cm;CTV為GTV外擴0.6-1.0cm,PTV為CTV外擴0.5-1.0cm;劑量:腫瘤大體劑量為50-70Gy,180-240cGy/次,每周5次;危及器官限量:兩肺的V20≤30%,V30 ≤20%,心臟 V40≤50%,脊髓劑量限制 ≤4500cGy,每周放療5次,連續照射1個月。

1.3.2 對入組患者遵循自愿原則口服中藥養陰清解散結方,其中102例患者中58例患者口服中藥自擬方(設為試驗組),44例患者放棄口服中藥治療(設為對照組)。中藥治療患者自放療第1天開始口服,中藥組方:沙參、玉竹、焦三仙各15g,蒲公英、瓜蔞、天花粉、黨參、金銀花各20g,麥冬、清半夏、生地黃各12g,黃芪、白花蛇舌草各30g,甘草9g,連續服用1個月,中藥劑量也可根據患者體質隨癥加減,日一劑,早晚溫服。

1.4 診斷標準

1.4.1 放射性肺炎診斷標準為

患者放射治療后臨床表現出肺炎的癥狀及體征,如咳嗽、咳痰、發熱、胸悶、憋氣等,并伴有影像學改變,如胸部CT示與放射范圍一致的肺部斑片影、條索狀陰影、實變影等[6]。

1.4.2 CTCAE 5.0分級標準

根據CTCAE 5.0分級標準將放射性肺炎分為5級:0級無癥狀;1級:有輕微癥狀,影響日常生活、活動;2級為重度癥狀,日常自理生活及活動受影響,需要吸氧;3級為呼吸困難,甚則危及生命,需緊急治療;4級瀕臨死亡。

1.5 評價指標

分析統計102位患者的年齡、性別、腫瘤臨床分期、輻照體積、放療總劑量、是否存在慢性肺病、是否存在2型糖尿病等因素與放射性肺炎發生是否相關。

將口服中藥自擬方的試驗組與為口服的對照組患者發生放射性肺炎等級及比率進行統計對比。

1.6 統計學方法

建立數據庫,進行數據統計,操作均在統計軟件SPSS 22.0上進行,計數資料用[n(%)]表示,采用卡方檢驗χ2,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

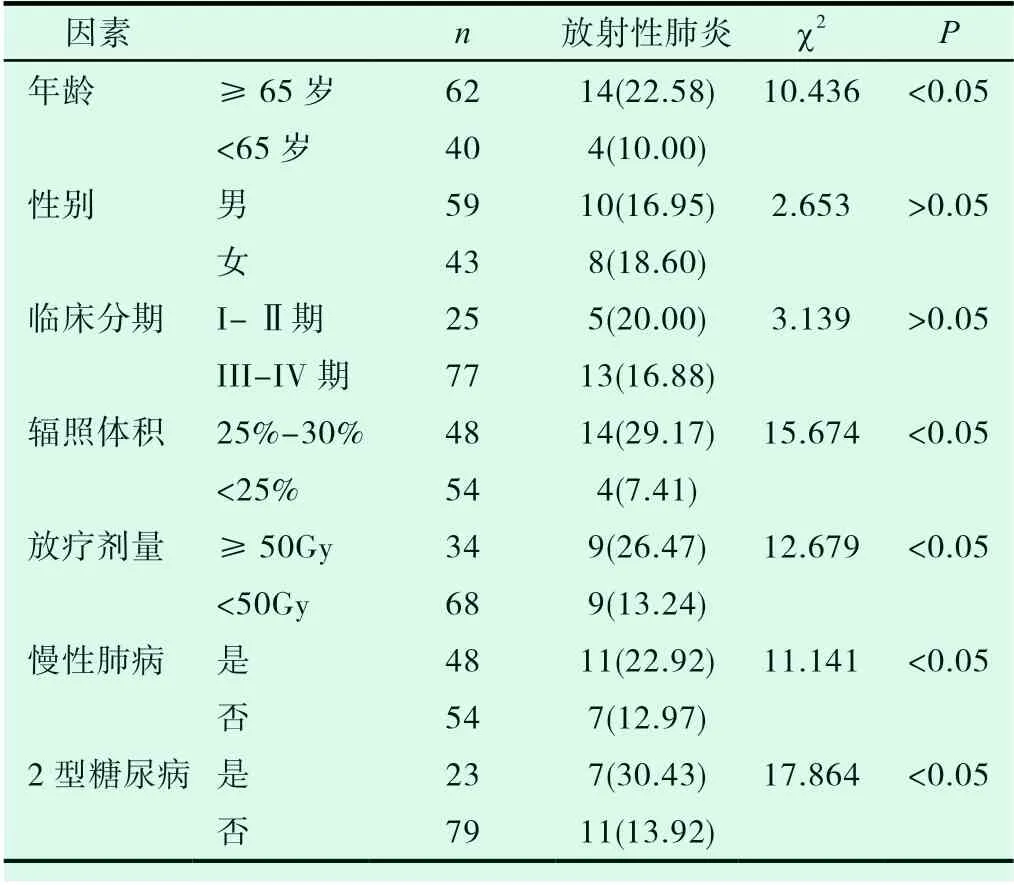

2.1 本研究中102例非小細胞肺癌患者放療后有18例出現放射性肺炎,對其影響因素進行分析發現,其主要的影響因素為年齡、輻照體積、放療總劑量、是否存在慢性肺病、是否存在2型糖尿病,有統計學意義(P<0.05),而與其性別、腫瘤臨床分期無關,(P>0.05)。見表1。

表1 非小細胞肺癌放療后放射肺炎發生因素分析[n(%),n=102]

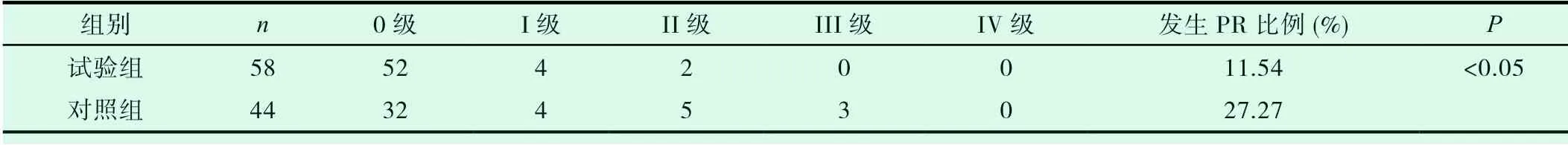

2.2 對比試驗組放射性肺炎發生率為11.54%,明顯低于對照組發生率27.27%,差異有統計學意義,P<0.05。見表2。

表2 中藥干預后兩組患者放射性肺炎臨床療效分析(n,%)

3 討論

在非小細胞肺癌的治療過程中,約一半以上的患者需要接受放射治療,而放射性肺炎是其放療后最常見的并發癥[7]。其發生率在5%-50%左右,且常發生于放療后1個月到半年內,初期表現為放射性肺炎,后期逐漸演變為放射性肺纖維化,出現肺功能的不可逆改變,甚至出現呼吸衰竭直至死亡[8]。

目前臨床上對于放射性肺炎尚無療效顯著的治療方法,多數以擴張支氣管、改善氧容量、解痙平喘等方法為主,且據報道,放射性肺炎由多種因素引起,因此通過研究其發生發展因素,從而降低其發生率有較高臨床意義[9]。本文通過對患者年齡、性別、腫瘤臨床分期、輻照體積、放療總劑量、是否存在慢性肺病、是否存在2型糖尿病等因素進行分析統計,研究結果發現,患者的年齡與其是否易出現放療后的放射性肺炎相關,高齡患者與放射性肺炎的發生率呈正相關性,且既往研究學者發現年齡是引起放射性肺炎的高危因素[10]。在本研究中,輻照體積在25%-30%之間的患者放射性肺炎的發生率明顯高于輻照體積在25%以內的患者,可見輻照體積越大,放射性肺炎發生率越高。當放療劑量高于50Gy時,本研究發現其放射性肺炎發生率高于放療劑量為50Gy以下的患者,放射劑量越高,正常的肺組織細胞接受的放射線越多,造成的損傷越大,出現放射性肺炎的幾率也隨之增加[11]。對于既往存在慢性肺病的患者,本研究結果為其放射性肺炎發生率高于無慢性肺病的患者,既往研究發現存在慢性肺病史的患者肺功能下降,對放射線的耐受性也隨之下降,因此使其更易出現放射性肺炎[12]。另外,本研究統計了2型糖尿病患者放射性肺炎發生情況,發現合并2型糖尿病的患者出現放射性肺炎的比例要更高一些,其發生原因可能與糖尿病導致的自身免疫功能下降有關。

放射性肺炎在中醫中主要表現為咳嗽、喘憋、氣短等,歸屬于“咳嗽、喘癥、肺脹、肺萎”等范疇。癌病本身屬正虛邪實之證,放射線為熱毒之物,相互作用,肺氣郁滯,宣降失調,熱邪傷津耗氣,易出現陰虛肺熱的證型,本研究在放療的同時加用養陰清解散結方,研究結果表明,接受中藥治療的患者出現放射性肺炎的比例較未接受中藥治療的顯著降低。

綜上所述,放射性肺炎為非小細胞肺癌患者放射治療后較常見的并發癥之一,受多方面因素影響,在臨床中需要我們對年齡偏大、既往有慢性肺病、糖尿病等患者在放療前的肺功能進行綜合評估,并個體化控制放療劑量,同時監測患者的輻照體積,并可積極加入中藥治療,以最大程度降低放射性肺炎的發生,達到最佳治療效果。