災害脆弱度分析在新型冠狀病毒肺炎定點收治醫院感染 管理中的應用效果評價

朱玉婷,倪明珠,方小芳,丁韌,孫艷,磊彤華,胡秀瓊

(蕪湖市第二人民醫院院感管理部,安徽 蕪湖 241000)

0 引言

2019年底,武漢市首次發現了以急性呼吸道感染為主要臨床癥狀的病毒性肺炎,世衛組織將這種疾病病命名為2019年冠狀病毒病(COVID-19)。有文獻報道,其暴發早期基本再生指數R0為2.24~3.58,高于SARS[1]。2月7日武漢大學中南醫院在《JAMA》發表的文章中,其中138例患者納入研究,57(41.3%)例是醫院內感染,包括17例(12.3%)患者和40 例(29%)醫務人員[2]。醫院內傳播和醫護人員的感染成為新發傳染病的突出特點[3]。控制院內感染成為醫院工作的重要目標[4-6]。災害脆弱度分析(hazard vulnerability analysis,HVA)作為一種應急管理方法,通過對研究對象易受危險侵襲的若干領域進行查找,對確定的風險危險暴露程度及其易感度和抗逆力尺度進行考量,找出最薄弱環節,并采取相應預防和應對措施,以減少和降低損失。Kaiser模型為應用于災害脆弱性分析的一種風險工具[7],該方法已在多家醫院的安全管理、醫藥管理等方面進行應用,取得了積極的效果。本次調查研究將災害脆弱性分析的理論和方法應用于新發傳染病的醫院感染防控中,通過Kaiser模型發現問題,解決問題,保障了病房患者、家屬及醫務人員的安全。

1 對象與方法

1.1 調查對象

蕪湖市第二人民醫院,屬于三級甲等綜合醫院,共有1910張床位,2019年出院患者例次6.9萬人次,門急診人次120.4萬人次。參與本次研究的醫務人員共2166人,其中醫生685人,護士1028人,醫技人員204人,護工及清潔工522人。2020年1月21日至2020年4月21日在院患者11363例次,2019年同期16638例次,在院及來院登記家屬及陪護13562名。

1.2 調查方法

1.2.1 問卷設計

使用醫院災害脆弱性調查量表:調查表設計的理論基礎來自于KAISER模型,該模型是由世界急救醫學聯合會(WADEM)發布的統一作為災害脆弱性分析的工具[7],首先,在調查前,運用德爾菲法進行風險條款的篩選,18名專家平均權威系數為Cr=(Ca+Cs)/2=0.868,肯德爾協調系數為0.647(χ2=420.554,P<0.05)具有統計學意義。共篩選14條風險條款,從發生概率、人員傷害、財產損失、服務影響、應急準備、內部反應、外部支持7個維度進行評價。可能性和損失的嚴重性評價(發生概率、人員傷害、財產損失、服務影響)分為4級,計0~3分:0分為未知,1分為低,2分為中,3分為高;防范工作完備情況評價(應急準備、內部反應、外部支持)分為4級,計0~3分:0分為未知,1分為高,2分為中,3分為低或無。

根據KAISER模型結合可能性與嚴重性計算相對風險,相對風險(%)=(發生概率/3)×(人員傷害+財產損失+服務影響+應急準備+內部反應+外部支持)/18。

1.2.2 問卷收集

組織醫院感染、疫情防控指揮部成員、傳染病管理、醫院后勤保障等相關醫務人員及醫院行政管理人員進行災害脆弱性分析方法的培訓,普及災害脆弱性分析方法的知識及理念,并對《醫院災害脆弱性關鍵環節調查表》的內容和填表方法進行解釋,現場答疑,培訓現場發放標準化問卷60份,共回收有效問卷52份,有效問卷回收率為86.7%。

1.3 統計分析

統計數據使用EXCEL進行數據錄入,使用SPSS 20.0統計軟件進行數據分析。收集的可能性、嚴重性、應對能力各項數據取均值,并根據KAISER模型公式,相對風險(%)=(發生概率/3)×(人員傷害+財產損失+服務影響+應急準備+內部反應+外部支持)/18計算相對風險。文中計數資料采用百分比(%)表示,符合卡方檢驗的技術資料,兩組間比較采用χ2檢驗,檢驗水準為α=0.05。

2 結果

2.1 新型冠狀病毒肺炎定點收治醫院感染災害脆弱性分析相對危險值

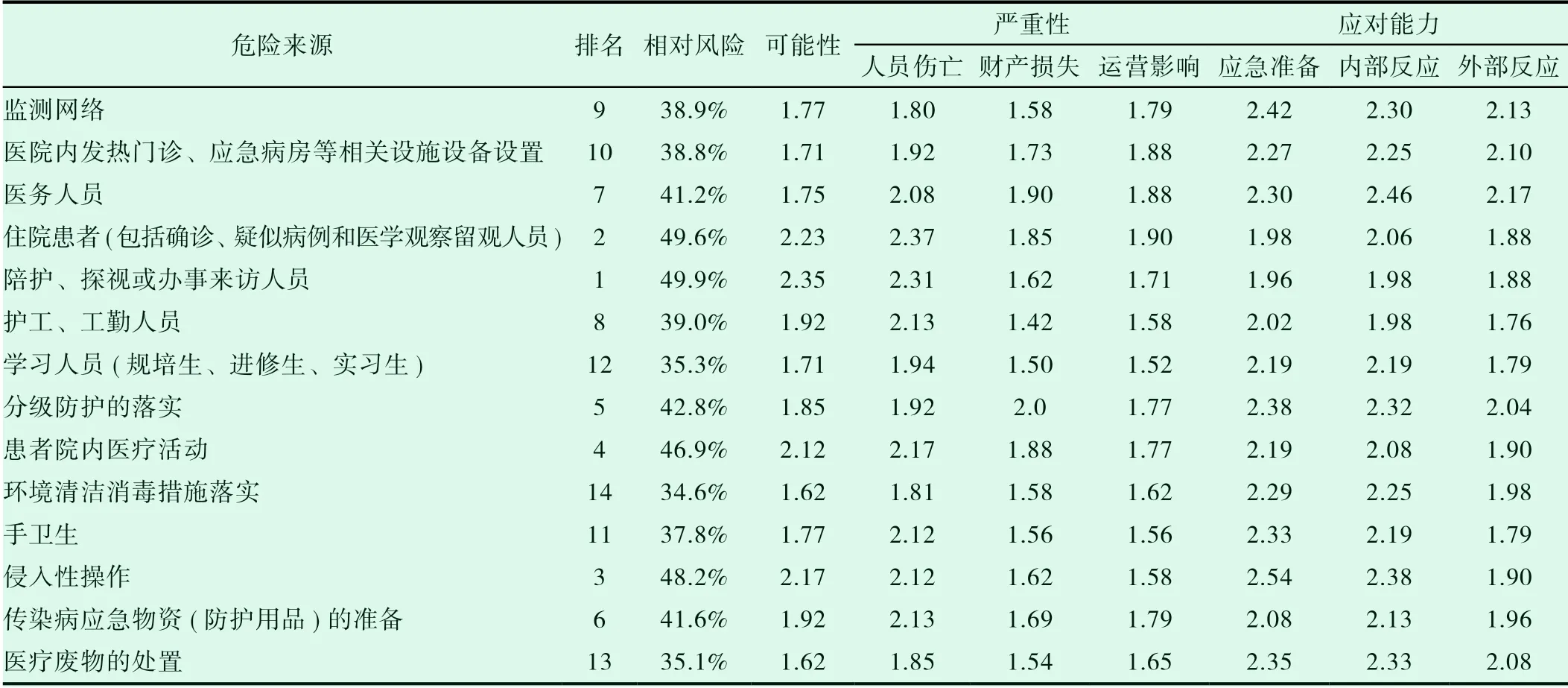

按照KAISER模型的公式相對風險(%)測算出14條風險標準的相對風險值,平均后得到醫院疫情發生概率為1.89分,嚴重性為1.84分(人員傷亡均分為2.05分,財產損失均分為1.68分,運營影響均分為1.79分),應對能力為2.08分(應急準備均分為2.24分,內部反應均分為2.07分,外部支持均分為1.95分),得出疫情的相對風險值為41.10%。相對風險指數排名前五的分別是陪護、探視或辦事來訪人員、住院患者(包括確診、疑似病例和醫學觀察留觀人員、侵入性操作、患者院內醫療活動、分級防護的落實。具體見表1。

表1 新型冠狀病毒肺炎定點收治醫院感染災害脆弱性分析危險系數

2.2 風險防控措施評價

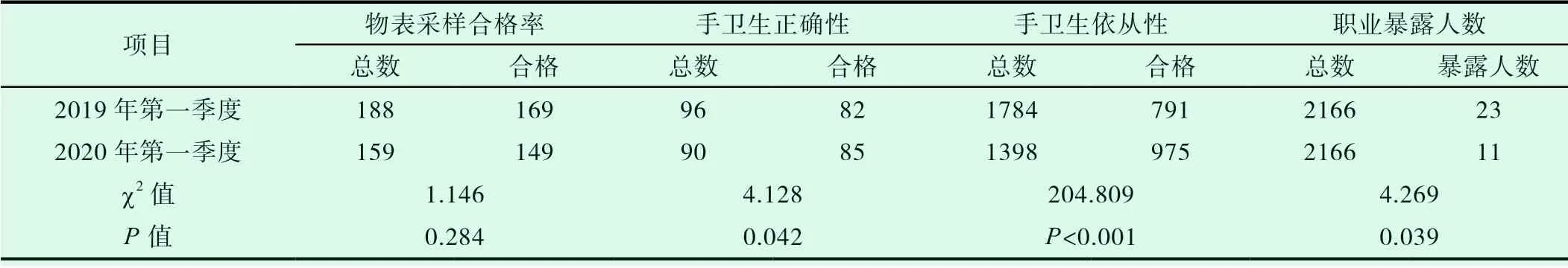

在對相對風險指數排名靠前的陪護、探視或辦事來訪人員、住院患者(包括確診、疑似病例和醫學觀察留觀人員、侵入性操作、患者院內醫療活動、分級防護的落實幾個方面進行風險管控措施后,疫情防控期間研究所在醫院無院內感染聚集性事件發生。院感管理部完成應急病房的三次改造,培訓100%覆蓋全院醫生、護士、患者、家屬、陪護人員、護工及清潔工。參加院內專項督查,新型傳染病相關知識、手衛生、標準防護知識掌握率100%,干預后2020年第一季度的醫院感染相關統計數據顯示除全院物表采樣合格率94%,相較于2019年第一季度無明顯變化外(χ2=1.146,P=0.284,其他手衛生正確性94%(χ2=4.128,P=0.042),手衛生依從性69.7%(χ2=204.809,P<0.001),職 業 暴 露 率0.5%(χ2=4.269,P=0.039),采取系列控制措施后,較2019年第一季度,數據表明相關工作有較可觀的改進。同時以1月21日為疫情防控干預時間點,評價感控防疫措施,疫情防控前探視人數由人均1.0人次/日,降至0人次/日,患者陪客數由1.5人/患者降至0.6人/患者,采取系列措施后患者及陪護新冠知識知曉率100%,患者及陪護口罩佩戴率100%。

3 討論

災害脆弱性調查和分析是醫院進行應急管理的重要工具和方式,近年來,隨著國家衛健委將災難脆弱性分析定為醫院等級評審中關于醫院應急管理的核心條款以及國際JCI醫院評審的要求[9],通過災害脆弱度分析進行風險評估確認醫院應急事件類型、危害、概率和后果以及對醫療機構的影響的研究逐漸增多,但從新發傳染病醫院感染方向的研究開展的較少[10]。本次研究通過風險評估矩陣將新發傳染病的醫院感染事件發生的危害性、脆弱性與醫院運營情況三方面結合,通過不同的維度分析醫院在新發傳染病醫院感染管理方面面臨的各種潛在危害進行查找和識別,發現需要優先應對的薄弱環節,明確會對醫院正常運營造成影響,醫院并根據脆弱性風險結果有針對性的采取了控制措施,并取得了階段性的成效。此次新型冠狀病毒風險發生的可能性分為1.89分(最高分為3分),確定風險發生的可能性較高,高于相關報道[11]。由于此次疫情發病癥狀不典型,潛伏期具有傳染性,通過呼吸道飛沫、接觸、氣溶膠、人群普遍易感,其特征導致防控難度極大。此次評估疫情的風險指數41.10%,高于陳斌等[11]運用災害脆弱度分析評估某血液內科的新冠肺炎風險指數37.91%,同時高于多琦[12]基于Kaiser模型的某綜合醫院災害易損性研究中測量的突發公共衛生事件的風險指數30.26%。

表3 同期醫院感染督查數據

本研究中可以看出主要發生感染的不確定主要來自與人員的管理,其中患者及陪護的相對風險最高,為加強患者及陪護的管理,控制患者陪護比,隨著診療規范的更新,醫院通過多途徑,多形式,全方位的健康教育不斷加強患者宣教,且通過樓宇管理以及管理流程進行適應性調整,對于控制人員流動和做好流行病學調查工作是非常有必要的。醫務人員管理方面,從知信行的理論出發,醫院感控措施落到實處需要增強疫情中醫務人員對醫院感染的重視程度,借助于信息技術的便利,讓落實此次疫情國家下發的疫情相關規范更加方便快捷,短時間內實現了知識的普及,通過醫務人員對疫情嚴重程度的評分上可以看出醫務人員對此次疫情的認識較為準確和充分。從疫情內部準備度評分情況可以看出,醫院通過前期的準備,具備一定的風險應對能力,但仍顯不足,主要表現在外部支持上。醫院進一步完善相關的儲備,對各環節制定防控措施集,管控風險環節,對新型冠狀病毒感染做了有效防控,保障了患者、家屬及醫務人員的身體健康和安全。通過災害脆弱性分析的應急管理方式使得該院在應對新發傳染病疫情播散的防控措施做到條理清晰,有的放矢,在疫情初發的緊張階段,取得了積極有效的效果。

此次調查也對綜合醫院的突發傳染病的管理提出了警示,醫院人員密集,醫院感染風險環節多[13],疫情防控一方面要避免大量的人力物力的浪費,另一方面要避免錯失疫情控制的最佳時期,應因地制宜的開展院內感染防控工作,從而提高防控效率。利用災害脆弱性分析等風險評估工具進行應急管理,各醫療機構可評估自身的優缺點,迅速的調動資源,有重點的開展防控措施,使疫情控制更科學、迅速、高效[14]。有研究表明在疫情爆發期間通過開發診斷方案,風險評估及病例管理工具等,加強相關研究有助于新發傳染病的早期診斷及管理[15-17],同時,采取管理策略持續評估醫院感染措施的有效性對保障患者安全也有著重要的作用[18]。采取合適的應急管理方法能夠有效的識別工作重點,針對患者采取保護性隔離管理措施。在此次研究中,醫院一方面針對研究成果進一步加強了患者教育及管理;提高其對疾病及健康的認識,采取防控措施。另一方面醫院完善物資儲備及應急預案,通過災害脆弱性分析建立了醫院感染突發傳染病應對的防控體系,并對同類型醫院防控體系的建立提供了參考。