電針聯合水針治療瘀血阻滯型骨性膝關節炎60例臨床觀察

李建華,李建中,司澤鈺

(1.山西省晉城市第三人民醫院,山西 晉城 048000;2.山西省晉城市人民醫院,山西 晉城 048000; 3.陜西省中醫藥大學,陜西 咸陽 710000)

0 引言

骨性關節炎是一種以退行性變為基礎的慢性骨關節病變,多為骨質增生或關節軟骨變性破壞,關節周圍組織水腫而出現疼痛、腫脹、活動受限等臨床癥狀。多發于老年患者。近年來隨著人口逐漸老齡化,骨性關節炎患者逐年增加。中醫辨證分為寒濕阻絡型、濕熱阻絡型、肝腎虧虛型和瘀血阻滯型,其中瘀血阻滯型骨性關節炎臨床占比很大。目前臨床上治療該病的方法主要以消炎止痛為主,但只能暫時性的緩解癥狀,遠期療效不理想。近年來隨著臨床研究的深入,認識到軟骨細胞的壞死、變性及蛻變是誘發該病的關鍵,故促進、保護軟骨生成具有重要意義[1]。通過電針聯合水針在治療膝關節骨性關節炎方面取得了很好的療效。且遠期療效好。本文探討了膝關節骨性關節炎采用電針聯合水針治療的臨床療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2018年6月至2020年5月收治的60例骨性膝關節炎患者作為本次研究對象,均為瘀血阻滯型膝關節骨性關節炎患者。隨機分為治療組與對照組,每組60例。對照組男16例,女14例,平均年齡(54.48±3.21)歲,平均病程(7.1±2.2)月;治療組男15例,女15例,平均年齡(53.59±3.51)歲,平均病程(6.9±2.3)月,兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

參考《中醫病癥診斷療效標準》骨性關節炎的診斷依據:(1)多發50以上的人群。常年從事體力勞動工作的人群易得;(2)癥狀以單側或雙側膝關節走路或上下樓梯痛為主,著涼或勞累后疼痛加重,多伴隨患側膝關節內側壓痛和腘窩牽拉感,屈伸活動障礙;(3)影像學檢查:提示退行性變。

1.3 納入與排除標準

納入標準:(1)符合上述診斷標準,年齡≥18周歲,能主動配合研究;(2)同意參與本研究并簽署知情同意書。排除標準:(1)不愿意配合本研究者;有精神類疾病;(2)有意識障礙者;(3)有語言功能障礙者;(4)有嚴重的心肝腎等臟器疾病者;(5)合并膝關節手術、創傷、磨損;(6)膝關節周圍組織缺失以及炎性感染;(7)治療依從性較差,不能夠積極配合,嚴重影響治療進度的患者。

1.4 方法

對照組:采用傳統電針治療,患者仰臥位。取雙膝眼穴、血海、梁丘、委中、足三里、太沖、陽陵泉。常規消毒,采用華佗牌0.30×40mm毫針,常規進針得氣后接SDZ-2型電子針療儀,連續波密波,100Hz,強度以患者舒適為度,每次30min,每日1次,10次為一療程,療程間隔1周,2個月后評判療效。

治療組:對照組治療基礎上加水針,藥物:復方當歸注射液(江西抗緣桔都藥業有限公司)4mL;維生素B12注射液(石藥銀湖制藥有限公司)0.5mg×1mL混合,每次選擇4-7個穴位,每個水針0.5-1.0mL,根據疼痛的部位多少可以將復方當歸注射液加至6mL,每隔2天注射1次,水針當天不行針灸治療,10次為一療程,間隔1周再行下一療程,2個月后評判療效。

1.5 療效觀察

1.5.1 比較2組疼痛改善情況,采用VAS量表[2]進行疼痛程度評價,分值為0~10分,分值與患者疼痛程度正相關。

1.5.2 比較2組臨床療效,以《骨與關節損傷疾病的診斷分類及功能評定標準》[3]評估兩組臨床療效。顯效:膝關節僵硬、腫痛等臨床癥狀基本消失,關節功能恢復正常;有效:膝關節僵硬、腫痛等臨床癥狀明顯改善,關節摩擦聲明顯減少;無效:膝關節僵硬、腫痛等臨床癥狀及關節功能均無明顯改善。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.5.3 比較2組膝關節功能,參照Lysholm評分標準[4]對2兩組組治療前、后膝關節功能進行評估,量表包括關節穩定、有無跛行、交鎖、是否需要支撐物、能否負重等,滿分為100分,分值越高,表明其膝關節功能越好。

1.6 統計學方法

用SPSS 17.0軟件分析數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

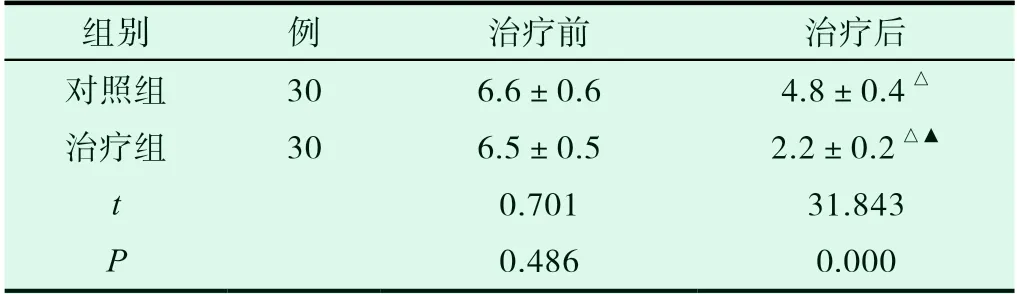

2.1 2組疼痛改善比較

兩組患者治療前的VAS分值無明顯差異,實驗組治療后分值下降,且低于對照組。(P<0.05)見表1。

表1 2組患者治療前后VAS分值比較(±s,分)

表1 2組患者治療前后VAS分值比較(±s,分)

注:與同組治療前相比,△P<0.05;與對照組治療后相比,▲P<0.05。

組別 例 治療前 治療后對照組 30 6.6±0.6 4.8±0.4△治療組 30 6.5±0.5 2.2±0.2△▲t 0.701 31.843 P 0.486 0.000

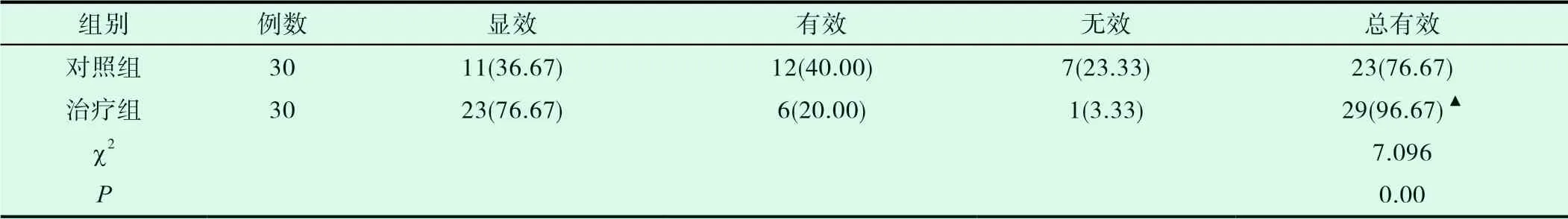

2.2 臨床療效

觀察組總有效率為 96.67%,較對照組的76.67%高,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表 2。

表2 兩組臨床療效比較 例(%)

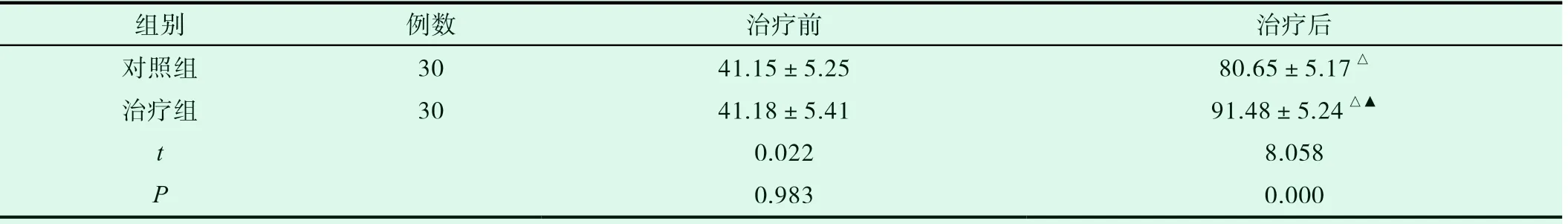

2.3 膝關節功能

治療前兩組組Lysholm評分差異無統計學意義(P>0.05)。治療后兩組Lysholm評分均較治療前高,差異具有統計學意義(P<0.05)。且觀察組升高幅度大于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 治療前后兩組 Lysholm 評分對比(±s,分)

表3 治療前后兩組 Lysholm 評分對比(±s,分)

注:與同組治療前相比,△P<0.05;與對照組治療后相比,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后對照組 30 41.15±5.25 80.65±5.17△治療組 30 41.18±5.41 91.48±5.24△▲t 0.022 8.058 P 0.983 0.000

3 討論

膝關節骨性關節炎屬于中醫“骨痹”范疇,多為肝脾腎虧虛,氣血不足,加之外感風寒濕邪,使得筋骨失養,氣滯血瘀,脈絡阻滯,客于骨髓,發為骨痹。其病機為經絡痹阻、氣滯血瘀,本文就瘀血阻滯型骨性膝關節炎炎為觀察對象,表現為膝關節疼痛、痛有定處、得熱痛減,腫脹、活動不利、功能受限等癥狀。《素問·痹論》曰:“痹在于骨則重,在于脈則血凝而不流,在于筋則屈不伸”。治療以通經活絡、活血化瘀、消腫止痛為主,勞傷筋骨、肝腎自虧是其病因,我們知道骨性關節炎是臨床常見的關節軟骨退行性疾病,其發生的原因常常與內分泌代謝紊亂、生物力學異常作用以及機體功能退化等因素相關。由于膝關節日常負重,加之關節軟骨的再生能力不足,致使骨性關節炎患者癥狀久治難愈,而且容易復發。在治療方法上分為手術治療和保守治療,保守治療具有患者經濟負擔較小、、療效確切、患者易于接受等優點,適合于大多數早中期的骨性關節炎患者,目前臨床常用的保守治療方法有關節腔內注射,把藥物直接注入膝關節腔內,直接作用于病變部位,以達到改善關節腔內環境,滑利關節,抑制炎性因子釋放,促進膝關節軟骨細胞修復等作用[5],但其遠期療效并不佳[6-7]。且關節腔注射本身可損害軟骨,因此不宜反復使用。

我們采用電針聯合復方當歸注射液和維生素B12注射液水針治療膝關節骨性關節炎取得了良好的效果,水針復方當歸注射液具有針刺加藥物的復合功效,藥效直達病所,起到活血化瘀、營養局部神經功效。復方當歸注射液由當歸、川芎、紅花三味藥物組成,具有活血化瘀、通絡止痛的功效,現代醫學研究證明當歸、川芎合用兩者中的芳香類物質具有擴張血管、降低炎癥反應的作用[8]。維生素B12注射液營養神經,消除神經水腫,緩解疼痛,抑制軟骨細胞的壞死、變性及蛻變,促進軟骨生成,水針相對關節腔注射具有安全性高、方法便捷、療效穩定、患者易于接受的優勢。電針治療通過針刺內膝眼、犢鼻、血海、陽陵泉、梁丘、委中、承山、足三里、阿是穴等穴位,膝關節疼痛主要集中在內、外膝眼和腓腸肌處,故針刺內膝眼、犢鼻、承山和阿是穴可疏通局部經氣,改善局部循環,有效緩解局部疼痛,陽陵泉為筋會,具有舒筋強筋作用,可改善關節活動障礙癥狀;血海通利血脈、活血化瘀;足三里具有調理脾胃、增強免疫力作用;多穴同針,共奏疏經活絡、強筋健骨、消腫止痛之效。本研究結果顯示:治療前,患者VAS評分、Lysholm評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),治療后,治療組患者治療有效率高于對照組。實驗組VAS評分低于對照組,Lysholm評分高于對照組,均具有統計學意義。

綜上所述,電針聯合水針治療可顯著提高膝關節骨性關節炎臨床療效,利于膝關節功能恢復,值得臨床運用。