臂叢聯合頸淺叢阻滯麻醉用于鎖骨骨折內固定術的 效果分析

顧榮

(江蘇省鹽城市第三人民醫院,江蘇 鹽城 224000)

0 引言

鎖骨骨折是較為常見的一種創傷性外科疾病,患者往往需要手術介入治療,最常見的術式為手術切開復位內固定術。在實施鎖骨骨折內固定術治療的過程中,臨床一般采取臂叢神經阻滯麻醉[1]。然而,因為鎖骨以及附近表皮的區域能夠通過拓展并延伸至一定區域,所以,單純臂叢阻滯麻醉往往難以將鎖骨區域神經完全阻滯,同時麻醉穿刺操作人員僅僅根據體表標志,僅憑個人經驗盲探進行麻醉,因此眾多病患的麻醉效果不好,嚴重干涉到了手術的全面實行[2]。臨床研究[3]指出,臂叢神經阻滯加頸淺叢神經阻滯流程運行簡潔,阻滯質量良好,而且用藥量較少,便于掌握,嚴格遵循操作規程的前提下,進針不易過深,可預防高位硬膜外阻滯和全脊椎麻醉現象的出現,同時也可避免喉返神經阻滯以及膈神經阻滯等不良反應。基于此,本研究以我院73例鎖骨骨折內固定術患者為觀察對象,探討分析臂叢聯合頸淺叢阻滯麻醉用于鎖骨骨折內固定術的臨床效果及安全性,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機抽選2019年1月至2021年5月期間鹽城市第三人民醫院收治的73例鎖骨骨折內固定術患者為觀察對象,兩組患者傷情均由MRI、X線或者CT檢查確診,均無嚴重心肺疾病,血常規、心電圖以及肝腎功能檢查結果均無異常。依照隨機的數字測試流程分為2組,其中,對照組37例,男21例,女16例;年齡23~61歲,平均(41.4±2.4)歲;體質質量48~76kg,平均(60.4±1.3)kg;粉碎性骨折11例,斜行骨折26例;ASA分級I~II級。觀察組36例,男20例,女16例;年齡22~63歲,平均(42.3±2.7)歲;體質質量為50~77kg,平均(61.5±1.1)kg;粉碎性骨折10例,斜行骨折26例,ASA分級I~II級。這項實驗全程經過了相關部門的批準也得到了病患家屬的同意。兩組病患不論是在年齡、性別、體質量、ASA級別以及骨折類型的樣貌特質上都十分相似(P>0.05),有著一定的對比性。

1.2 方法

術前兩組患者均常規禁飲禁食,其中禁飲時間為8h,禁食時間為12h。開始麻醉前半小時給予0.1g苯巴比妥鈉和0.5mg阿托品肌內注射。等待患者進入手術室,將靜脈輸液通路開放,連接監護儀并對患者ECG、BP以及SpO2等生命體征進行持續性監測。妥善準備搶救設備、吸氧設備以及麻醉機等儀器。幫助患者取去枕平臥位,放平雙肩后將頭部轉向健側,雙臂均靠在身側。觀察組在采用臂叢神經阻滯麻醉的同時展開頸淺叢神經阻滯麻醉,先要進行臂叢神經阻滯麻醉,在前、中斜角肌肌溝頂點之中插入針管,通過前筋膜進行隔離,形成延展感,回抽檢查是否有血性液體,備用15mL基礎溶液(其中涵蓋1%利多卡因和0.4%羅哌卡因)。輸注期間注意觀察患者表現,并告知一旦出現異常反應需第一時間向麻醉醫師表達,注藥結束后對穿刺點實施局部按壓,持續時間為5min,再持續進行測試15min。自胸鎖乳突肌后緣之內的點位靜脈下進行0.5cm范圍的刺點交互,穿刺的模式為7G,在下方進行引針,針頭穿越筋膜產生延展感,再進針一段距離,能夠在無血液回抽情況下,將10mL混合藥劑進行注入(其中涵蓋1%利多卡因和0.4%羅哌卡因),注藥結束后對穿刺點實施局部按壓,持續時間為5min,并且對于患者的生命體征進行觀察,評測并且確認麻醉阻滯區域之后實施手術。術中注意觀察患者反應情況,及時應用輔助用藥,并給予常規面罩吸氧。

對照組患者僅接受單純臂叢神經阻滯,其中穿刺部位、具體用藥方法均參照觀察組方法。

1.3 觀察指標與評價標準

對比兩組病患在麻醉之前以及之后的心率標準、SPO2、舒張壓以及收縮壓水準的基礎幅度,測試兩項麻醉效率的毒性反應、膈神經阻滯、霍納綜合征以及喉返神經上等麻醉不良反應率。麻醉的測試標準為[4]:(1)優:在手術之中麻醉效果優異,病患肌肉組織效果良好沒有痛感,不需要持續維持藥物鎮靜,因此手術環節較為順暢。(2)良:在手術之中并未產生任何不適癥狀,只是在進行分離的時候會產生輕微痛感,或者不舒適,配合使用少量鎮靜鎮痛藥物后大幅改善。(3)差:患者術中感到明顯疼痛,麻醉阻滯不完善,臨床需改行全身麻醉,或者應用大劑量局麻藥物。

1.4 統計學方法

使用SPSS 22.0軟件對這次的分析研究數據進行對比測試,使用的樣本t檢驗數量資訊,以皮爾斯卡方χ2測驗數值資訊,P<0.05的時候展現出明顯的統計含義。

2 結果

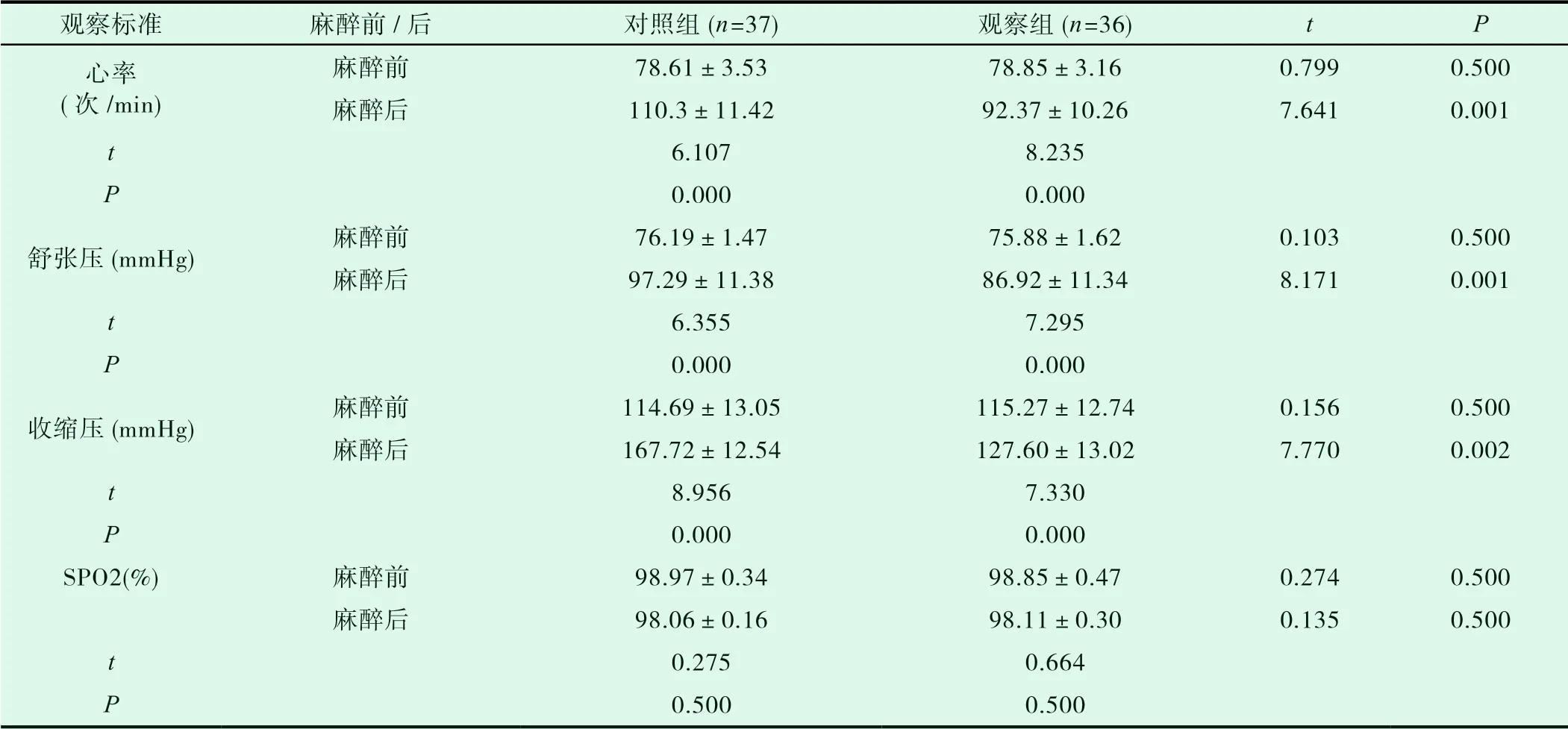

2.1 麻醉前后兩項病患的血壓數值轉化對比

麻醉前2組各項指標對比無統計學意義,麻醉后,觀察組在心率、舒張壓、收縮壓方面指標明顯優于對照組,2組對比有統計學意義(P<0.05);見表1。

表1 麻醉前后兩組病患的血壓質量轉化模式比對(±s)

表1 麻醉前后兩組病患的血壓質量轉化模式比對(±s)

觀察標準 麻醉前/后 對照組(n=37) 觀察組(n=36) t P心率(次/min)麻醉前 78.61±3.53 78.85±3.16 0.799 0.500麻醉后 110.3±11.42 92.37±10.26 7.641 0.001 t 6.107 8.235 P 0.000 0.000舒張壓(mmHg) 麻醉前 76.19±1.47 75.88±1.62 0.103 0.500麻醉后 97.29±11.38 86.92±11.34 8.171 0.001 t 6.355 7.295 P 0.000 0.000收縮壓(mmHg) 麻醉前 114.69±13.05 115.27±12.74 0.156 0.500麻醉后 167.72±12.54 127.60±13.02 7.770 0.002 t 8.956 7.330 P 0.000 0.000 SPO2(%) 麻醉前 98.97±0.34 98.85±0.47 0.274 0.500麻醉后 98.06±0.16 98.11±0.30 0.135 0.500 t 0.275 0.664 P 0.500 0.500

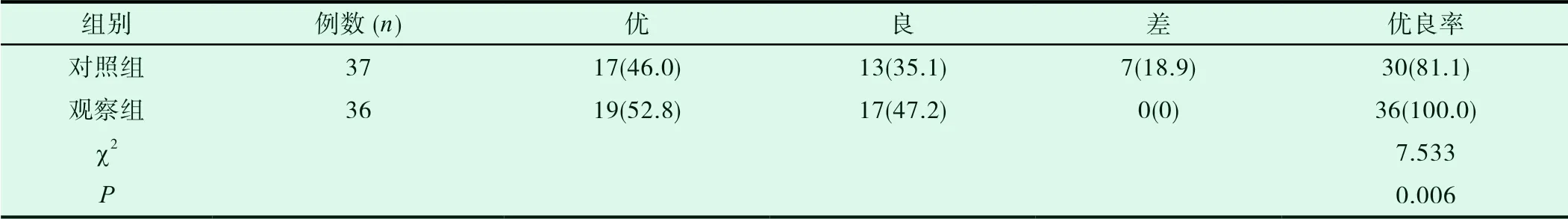

2.2 兩組患者麻醉優良率對比

觀察組麻醉的優良率明顯高于對照組,兩組差異的顯著化效果(P<0.05),見表2。

表2 兩組病患麻醉優良率比對[n(%)]

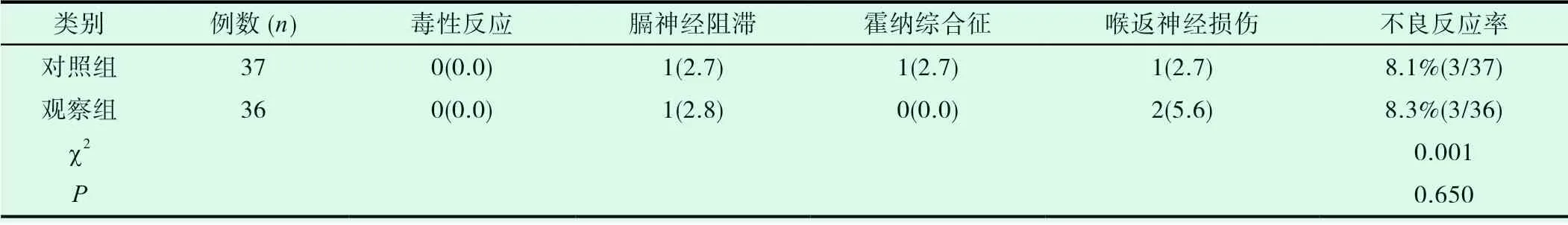

2.3 兩組麻醉不良反應對比

兩組毒性反應、膈神經阻滯、霍納綜合征和喉返神經虧損對比差異不明顯(P>0.05),見表3。

表3 兩組麻醉不良反應對比[n(%)]

3 討論

鎖骨骨折是骨科臨床上較為常見的一種骨折類型,大部分患者需要采取內固定手術進行治療干預,考慮到頸部生理結構較為特殊,血管走行豐富,因此,臨床應選擇合理有效的麻醉方式,以緩解術中疼痛與牽拉感,這對手術能否順利進行而言均為重要[5]。由于鎖骨和皮膚同時受到頸叢神經以及臂叢神經的雙重支配,僅僅采取頸叢神經阻滯麻醉或者臂叢神經阻滯麻醉都難以收到滿意的麻醉效果,因此,臨床將兩種麻醉方式聯合應用起來,達到了預期效果[6]。

從解剖學角度來看,鎖骨和皮膚同時受到頸叢神經以及臂叢神經的雙重支配,最先在鎖骨表皮產自G~Cl神經根的頸叢神經元控制標準,尤其是在鎖骨的精神元體系之內;深部肌肉等區域是能夠受到G~G神經根的臂叢神經元監控的。頸叢神經具體能夠研究鎖骨內側的范圍,臂叢神經則具體能夠對所在切口外側形成控制,兩者在鎖骨內測形成交互效應,各自展現出支配的特質[7]。由此來看,鎖骨手術麻醉的一定類別一定要在G~C5以及頸神叢與臂神經叢一同完成麻醉才能夠獲取最為滿足的效果[8]。并且,頸叢深支僅對頸前深層類別以及深層區域范圍內進行控制,所以,臨床在開展頸、臂叢聯合阻滯麻醉時僅對頸淺叢神經進行阻滯即可,這樣可以防止阻滯深叢時導致椎動脈損傷,避免血腫形成,還能夠持續降低麻醉效果、高位硬膜外阻滯、喉返神經麻醉以及膈神經阻滯而產生的風險效應,局麻藥物用量大大減少[9]。

文獻研究指出,如果單純的使用神經阻滯,對于鎖骨手術的麻醉效率就十分良好,鎖骨上神經阻滯良好,患者無嚴重的手術切皮痛,但在對骨折斷端進行分離、牽引以及內固定處理時,患者往往容易產生局部疼痛、肌緊張以及酸脹不適等不良反應,需要術中加注麻醉性鎮痛藥物方可緩解[10]。因此我們認為,單純頸淺叢神經阻滯方案并非鎖骨骨折內固定術的優選方案,其麻醉效果仍有待于提升。結合神經解剖特點來看,單憑臂叢神經阻滯方案在鎖骨骨折內固定術中的應用也同樣存在一些缺點,例如鎖骨內側部分可能出現操作疼痛不適等負面反應,術中同樣需要加注麻醉性鎮痛藥,患者異常反應才能緩解[11]。

本次研究我們采用頸叢神經阻滯麻醉與臂叢神經阻滯麻醉聯合方案,總結有如下三個優點:(1)操作簡單,定位容易,且麻醉效果確切,生理干擾明顯減少,節約醫療費用;(2)對醫療設備水平無嚴苛的要求,可在各級醫院廣泛開展;(3)彌補了普通局麻、單純頸淺叢阻滯或臂叢神經阻滯的缺陷,降低了藥物不良反應的發生。

按照上述的研究,臂叢神經阻滯麻醉與頸淺叢神經阻滯麻醉的聯合作用效果較為明顯,安全效率極強,對于病患的生命特質干預程度較低,可在臨床試驗中加以推廣。