急性大動脈閉塞型腦梗死伴遠端血管栓塞患者經超早期介入治療對NIHSS與ADL評分的影響

劉明

(廣州中醫(yī)藥大學順德醫(yī)院附屬勒流醫(yī)院,廣東 佛山 528000)

0 引言

研究發(fā)現,對于急性腦梗死病人而言,在發(fā)病后4.5h內進行溶栓治療有利于恢復腦血流灌注,減輕神經細胞損傷[1]。但是4.5h的時間窗較短,在此階段接受溶栓治療的患者相對較少,特別是急性大腦中動脈、頸內動脈等大動脈閉塞型腦梗死患者,單純接受靜脈溶栓治療的血管再通率不高,并且一些患者同時合并遠端血管閉塞,進一步提高治療難度[2]。近年來隨著醫(yī)療技術的發(fā)展,血管介入治療逐漸應用于急性腦梗死的治療中,包括機械取栓、球囊擴張、支架置入術等,有效提升了血管再通率[3]。本文將對在急性大動脈閉塞型腦梗死伴遠端血管栓塞病人中予以超早期介入治療的效果進行分析,具體參考下文。

1 對象與方法

1.1 研究對象

研究對象均選自本人2019年9至11月在珠江醫(yī)院神經內科進修期間,查閱該院當年腦梗死病歷30例臨床分析。通過隨機數字表法進行分組,其中15例采取重組組織型纖溶酶原激活劑治療(對照組),男性和女性分別為8例、7例;年齡56~72歲,平均(63.47±2.85)歲。另15例采取超早期介入治療(觀察組),男性和女性分別為9例、6例;年齡54~74歲,平均(63.38±2.79)歲。比較一般信息兩組患者差異不顯著(P>0.05),可開展對比。

1.2 方法

兩組患者入院后均接受抗血小板聚集、強化他汀、調節(jié)血糖、控制血壓、穩(wěn)定內環(huán)境、脫水等基礎治療。對照組給予重組組織型纖溶酶原激活劑進行溶栓治療,初始劑量0.9mg/kg,前10%1min內靜脈推注,剩余90%和100mL 0.9%氯化鈉溶液混合后靜脈滴注1h。

觀察組發(fā)病4.5h內給予動脈溶栓、取栓、血管成形術或者支架置入等介入治療措施。首先給予重組組織型纖溶酶原激活劑靜脈溶栓治療,并通過頭顱CT和MR成像明確閉塞血管。對患者實施全身麻醉,在右側股動脈通過Seldinger技術進行穿刺,置入6至8F動脈鞘,隨后進行血管造影檢查,檢查血栓位置和病變特征,評估側支代償情況。通過超滑導絲置入微導管至血栓遠端,重復牽拉導絲破壞血栓,通過微導絲的引導置入3F微導管到血栓近端并固定。撤出微導絲,使用脈沖式注射重組組織型纖溶酶原激活劑,最大劑量低于90mg,每間隔5min檢查一次血管造影,血管再通后馬上注射重組組織型纖溶酶原激活劑。若溶栓后存在殘余血栓實施支架取栓,使用Rebar-18微導管,通過導絲的引導將其置入到血栓遠端,撤出導絲,使用Solitaire AB支架置入血栓遠端隨后釋放支架,靜置5min后取出微導管和支架,反復取栓。對于取栓后血管狹窄率高于70%的患者,實施球囊擴張術;若患者狹窄段存在夾層或者顯著回縮,實施支架置入術。

1.3 觀察指標

(1)比較兩組患者治療前后美國國立衛(wèi)生研究院卒中量表(NIHSS)評分和日常生活活動能力(ADL)評分,NIHSS評分共包括11個條目,總分42分,分值和神經功能缺損呈正比。ADL評分包括10個條目,總分100分,分值越高表明生活能力越好。(2)比較兩組患者血管再通情況,評估標準參考腦梗死溶栓等級系統(tǒng),劃分為0、1、2、3級,其中0至1級表示無再通,2級表示部分再通,3級表示完全再通。

1.4 統(tǒng)計學分析

2 結果

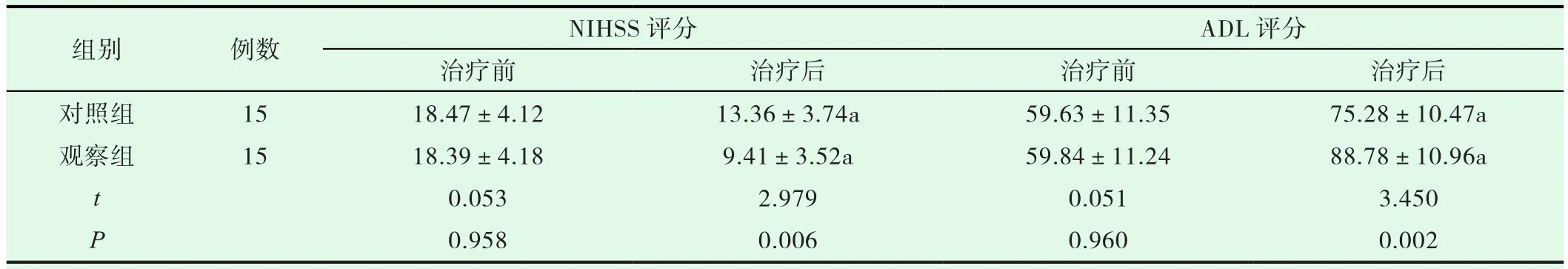

2.1 比較兩組患者治療前后NIHSS評分和ADL評分

治療前,兩組患者NIHSS評分、ADL評分無顯著差異(P>0.05)。治療后兩組患者NIHSS評分、ADL評分相較治療前均出現明顯改善(P<0.05);且觀察組改善幅度多于對照組 (P<0.05),見表1。

表1 比較兩組患者治療前后NIHSS評分和ADL評分(±s,分)

表1 比較兩組患者治療前后NIHSS評分和ADL評分(±s,分)

注:組內和治療前對比,aP<0.05。

組別 例數 NIHSS評分ADL評分治療前 治療后 治療前 治療后對照組 15 18.47±4.12 13.36±3.74a 59.63±11.35 75.28±10.47a觀察組 15 18.39±4.18 9.41±3.52a 59.84±11.24 88.78±10.96a t 0.053 2.979 0.051 3.450 P 0.958 0.006 0.960 0.002

2.2 比較兩組患者血管再通情況

在血管完全再通率上,觀察組明顯高于對照組(P<0.05),見表2。

表2 比較兩組患者血管再通情況[n(%)]

3 討論

急性腦梗死是臨床發(fā)生率較高的一種腦血管疾病,主要是由于腦動脈阻塞后引起大腦血液供應不足,導致腦細胞缺氧缺血性壞死,并造成中樞神經系統(tǒng)損害,從而引起一列神經功能障礙癥狀[4]。臨床表現以神志不清、記憶力減退、肢體麻木、視物不清等癥狀為主,嚴重危害身心健康,造成生活質量下降[5]。研究發(fā)現,正常腦組織和梗死中心壞死區(qū)域內存在一個缺血半暗帶,其中的腦組織具備一定的短暫生存能力,如能夠在相應時間范圍內恢復血液灌注,能夠促使缺血半暗帶組織逐漸恢復正常[6]。若腦組織長時間缺血,缺血半暗帶腦組織易出現不可逆的壞死,從而導致腦梗死面積進一步增大[7]。因此現階段對于急性腦梗死患者,臨床治療的目的在于盡快促進血管再通,快速恢復腦血流灌注。以往臨床較多的使用靜脈溶栓治療,對患者創(chuàng)傷較小,操作比較便捷,為急性腦梗死患者后續(xù)治療贏得寶貴時間[8]。但是對于急性大動脈閉塞型腦梗死伴遠端血管栓塞病人,單純使用靜脈溶栓治療血管完全再通幾率較小。

從本次研究結果看出,觀察組血管完全再通率高于對照組,提示超早期介入治療有利于提高血管再通率。在超早期血管介入治療中,通過局部選擇性動脈溶栓向血栓栓塞處直接注射藥物,能夠增加局部溶栓藥物濃度,同時予以微導管導絲實施碎栓治療,能夠加快血栓溶解。此外對殘留血栓病人進行機械取栓,所使用的Solitaire AB支架作為可回收性取栓設備能夠將血栓大部分覆蓋,將血栓包裹、壓碎,回收時取出大部分血栓,從而提高血管再通率[9]。本次研究顯示,觀察組治療后NIHSS評分、ADL評分優(yōu)于對照組,提示超早期介入治療能夠改善神經功能和預后情況。這是因為急性腦梗死病人隨著血管鼻塞時間的延長,神經細受損情況逐漸惡化,而盡快疏通血管有利于及時恢復腦組織血流灌注,緩解腦組織缺血狀態(tài),繼而促進神經功能的改善[10]。

綜上所述,超早期介入治療應用于急性大動脈閉塞型腦梗死伴遠端血管栓塞病人中,有利于提高血管再通率,改善神經功能和預后情況,具有良好的推廣意義。