基于網絡文本分析的潮州旅游形象感知

林琳

摘 要:基于游客的在線評論生成文本,借助NLPIR網絡數據處理平臺和ROSTCM6軟件這兩種工具,對文本進行詞頻統計、情感分析和語義網絡分析,提取游客對潮州旅游形象的感知情況。研究發現:游客對潮州旅游形象的感知具體但不完整,存在缺失;游客對潮州旅游形象的文化感知停留在淺層表面,文化解說系統不完善;潮州整體旅游產品結構單一,游客參與體驗程度低;游客對潮州旅游形象的整體體驗感知是正面的。

關鍵詞:網絡文本;旅游形象;潮州

中圖分類號:F592.7 文獻標識碼:A

引言

旅游目的地形象這一概念是由John Hunt在20世紀70年代初提出來的。此后歷經40多年,這一直是學者們的研究熱點。在這過程中,學者們證實了旅游目的地形象對旅游者的消費體驗與決策行為、旅游目的地產品的設計和營銷都具有顯著的影響。因此,國內學者們對此也非常關注。近年來,互聯網的廣泛應用和計算機軟件的普及,使得通過官方網站、在線評論、微博等網絡平臺獲取有關網絡文本信息,并利用借助計算機軟件進行深度數據挖掘,分析旅游目的地形象成為一種趨勢。如應用于文化遺產地、古城或城市、民族旅游地、邊境旅游旅游地等不同尺度、不同類型的旅游目的地形象研究。

潮州古城始建于東晉咸和六年(公元331年),至今已有1 600多年的歷史,是國務院公布的第二批中國歷史文化名城之一。擁有廣濟橋、許駙馬府、開元寺、己略黃公祠、筆架山潮州窯遺址、韓文公祠、從熙公祠、道韻樓和潮州老城古民居建筑群共9處國家重點文物保護單位,古城內還保存有古城墻、古寺、古橋、古塔、古祠、古牌坊、古民居等文物勝跡700多處。此外,潮州方言、潮繡、金漆木雕等豐富多彩的非物質文化,以及潮劇、潮州菜、工夫茶、潮州陶瓷等民俗風情更具地方特色。潮州歷史悠久,文化積淀厚重,享有“海濱鄒魯”“中原文化的典櫥”等美譽,是粵東地區的文化中心,全球“潮文化”發祥地[1]。近年來,在市委市政府的戰略布局下,潮州正在打造“世界潮文化旅游體驗目的地”,旅游發展前景開闊。《2017年潮州統計年鑒》數據顯示,2016年,潮州共計接待國內外游客1 239.98萬人次,實現旅游收入181.27億元。然而,關于潮州的旅游研究相對滯后,在旅游目的地形象方面的研究更是空白。因此,筆者希望通過借助游客的網絡點評文本,分析游客對潮州旅游形象的感知,以期對潮州旅游形象的提升與旅游產業的發展提供參考,并填補這一方面的空白。

一、研究方法

本文采用網絡文本分析法對擬定的對象進行研究分析。網絡文本分析法的數據主要來源于網絡平臺,這種文本數據相對客觀,不會因為研究者的介入受到影響,同時還能利用特定的技術工具來最大限度地獲取游客對旅游地形象的完整感知,與問卷調查和訪談等研究方法比較,具有一定的優勢。

(一)文本數據來源與處理

筆者瀏覽了各大旅游網站關于潮州市的旅游點評,如攜程網、馬蜂窩、去哪兒網、百度旅游等。鑒于攜程網、馬蜂窩和去哪兒網等網絡平臺只有潮州市各旅游景點的點評而缺乏對潮州市整體的點評,筆者最終選取了百度旅游的點評信息作為分析對象。截取自2013年9月至2017年12月期間,百度旅游關于潮州的總體點評信息共145條,剔除帶商業宣傳性質、交通裝備類建議、重復、無實質表述等內容的點評12條,經整理編輯成txt文檔文本,并使用軟件進行內容分析。

(二)數據處理工具與處理過程

本文應用NLPIR(大數據搜索與挖掘共享平臺)和ROST Content Mining(內容分析系統,以下簡稱為ROSTCM6)兩個工具進行數據處理。第一步,是更新ROSTCM 6的自定義分詞表,將潮州有關的地名、景區名稱、食品名稱等專有名稱納入自定義分詞表。第二步,分別用兩個工具進行分詞和詞頻統計,過濾一些虛詞和無明顯意思表示或意義的詞匯,提取具有高頻特征的詞匯及其頻數和詞性,做好統計記錄,并將兩份結果進行比對,確保分詞的有效性。第三步,應用NLPIR進行情感分析。第四步,應用ROSTCM 6提取《特征詞表》,生成《共詞矩陣表》,通過共現分析構建潮州旅游形象的語義網絡圖,最終獲得游客對潮州形象的感知的內容。

二、潮州旅游形象分析

(一)高頻詞分析

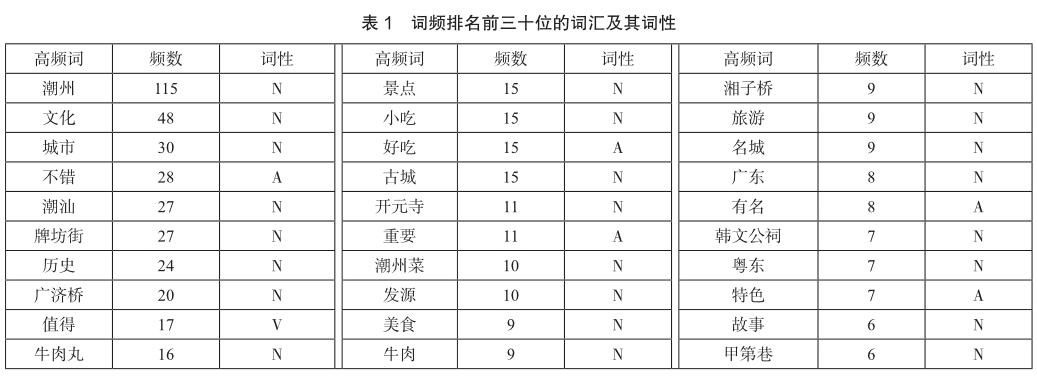

筆者通過ROSTCM6軟件提取文本數據中具有高頻特征的詞匯,過濾一些虛詞和無明顯意思表示或意義的詞匯,按照出現的頻數由高到低選取詞頻前30位的詞匯進行分析,如表1所示。從表1可以看出,高頻詞以名詞和形容詞為主,名詞有24個,占高頻詞總數的80%,主要表述潮州的地名和景點;形容詞5個,占16.67%,主要反映了游客對潮州旅游的感受和評價。

大家從詞頻統計表可以清晰看到,除了“潮州”,頻數較高的名詞有“文化”“潮汕”“牌坊街”“歷史”“廣濟橋”等詞語,這直接體現了潮州作為具有地方特色的歷史文化類旅游地的性質,同時說明游客對“牌坊街”和“廣濟橋(湘子橋)”印象深刻。出現在高頻詞匯中的名詞多數是有具體指向性的,由此可見游客對潮州的形象感知是具體的,以“牌坊街”“廣濟橋(湘子橋)”“牛肉丸”“開元寺”等為主要載體。遺憾的是潮州其他同樣具有代表性且歷史文化價值高的景點如許駙馬府、潮繡、金漆木雕等均未在游客的在線點評中高頻出現。

從詞頻統計表中,形容詞性的高頻詞主要是具有褒義性質的積極詞匯,如“不錯”“好吃”“重要”“獨特”等,說明游客整體對潮州旅游形象感知是正面積極的。其中“好吃”作為形容詞中的第二高頻詞出現,說明游客對潮州飲食印象深刻且觀感良好。

(二)情感傾向分析

情感傾向能夠分析判斷網絡文本傳遞的情緒正負屬性,被稱為觀點抽取或挖掘[2]。本文運用NLPIR在線平臺的情感分析功能,對高頻詞中的態度詞進行篩選并判斷其情感傾向。從分析結果來看,游客對潮州的旅游形象評價主要以正面積極情緒為主,其比例高達84.35%,其中高度積極情緒占比12.50%;負面消極情緒只占15.65%。因此,總體來看游客對潮州旅游形象給予了積極的評價,但消極情緒也需要引起足夠重視,通過查閱游客點評文本可以發現一些典型的負面因素包括交通秩序、社會治安、環境衛生、景點解說等方面。

(三)語義網絡分析

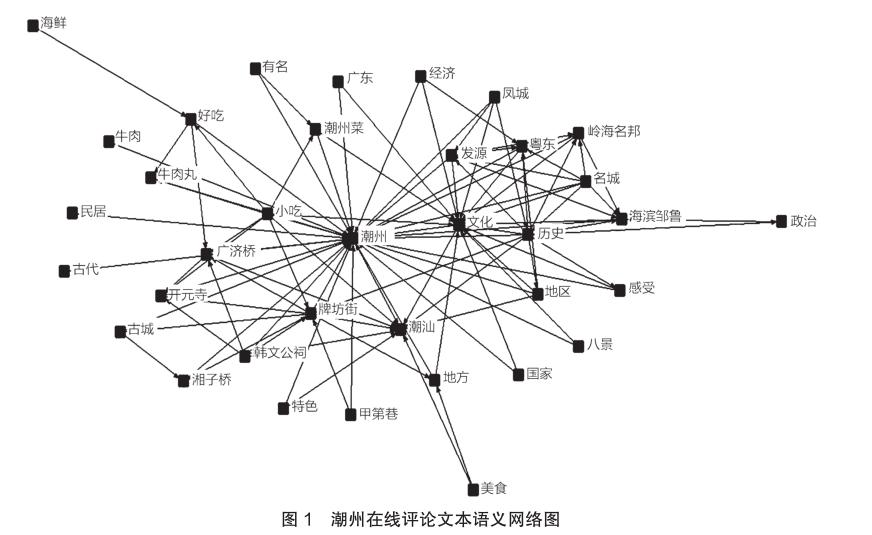

本文基于共詞矩陣,利用ROSTCM6來構建文本的語義網絡圖,操作結果見圖1。感知對象之間線條指向越密則共現次數越多,代表共現頻率高,這說明在游客感知中這兩者間的關聯性越強[3]。如圖1所示,網絡圖基本以“潮州”為中心呈環狀展開,“潮州”幾乎與所有詞匯都存在相關性,同時,形成了“文化”“歷史”和“潮汕”等幾個次中心。“文化”“潮汕”“牌坊街”“廣濟橋”“小吃”“潮州菜”等距離中心詞語較近,成為一級集中點,表明游客對于潮州旅游地形象的認知與它們關聯度強,緊密聯系,同時映射出它們為潮州的旅游核心吸引力要素。此外,“文化”“歷史”“粵東”“發源”“嶺海名邦”“海濱鄒魯”這幾個詞匯之間也有較高的線條指向密度,說明它們之間關聯度強,游客對潮州作為粵東地區歷史文化的發源地的形象感知深刻。另外,“牌坊街”“廣濟橋”“韓文公祠”“開元寺”等共現關系也比較緊密,可能游客在信息認知中形成“開元寺-廣濟橋-韓文公祠-牌坊街”的游覽線路[4]。

三、研究結論

(一)游客對潮州旅游形象的感知具體但不完整,存在缺失

游客對潮州作為歷史文化名城的整體旅游形象的感知清晰,具體景點如廣濟橋和牌坊街給有游客留下深刻的印象。但是,潮州一共擁有9處國家重點文物保護單位,在高頻詞中僅出現了“廣濟橋”“開元寺”和“韓文公祠”3處,“筆架山潮州窯遺址”和“許駙馬府”在評論文本中略有提及,但是頻數很低,此外,被譽為潮州建筑藝術殿堂的“己略黃公祠”和“從熙公祠”、中國迄今發現的最大八角形土樓“道韻樓”、由明、清、民國3個時期14座具有代表性民居組成的“潮州老城古民居建筑群”,這4處國家重點文物保護單位,游客的感知是缺失的[5]。而且,游客對潮州歷史文化的感知集中在有實體作為載體的景點,對于潮繡、金漆木雕等豐富多彩的非物質文化,地方特色鮮明的民間藝術——潮劇和潮州大鑼鼓的感知也是缺失的。另外,工夫茶和陶瓷文化也是潮州歷史文化的重要組成部分,但是,游客在這方面的感知也比較弱。

(二)游客對潮州旅游的文化感知停留在表面

結合高頻名詞和高頻形容詞的分析來看,高頻名詞主要指向專有名詞,而游客對于對這些專有名詞以“不錯”“好吃”“重要”“悠久”“獨特”等質性的形容詞來描述,缺乏帶有明顯描寫性的狀態形容詞,由此可見,游客對潮州旅游形象的感知停留在淺層表面,對深層的歷史文化內涵感知模糊。以“廣濟橋”和開元寺為例,游客對“廣濟橋”感知僅停留在外觀的“啟閉式浮橋”和“歷史悠久”的整體印象這兩點,對其具體的歷史變遷,濃厚的古橋文化感知模糊,其體現在,游客把“廣濟橋”分割成“廣濟橋”和“湘子橋”兩個點評對象,說明游客對“廣濟”“湘子”這兩個名稱背后的歷史故事和歷史人物并不清晰,對橋的歷史演變也不清楚,對古橋所代表的文化意象和建筑特色感知薄弱。而游客對開元寺的感知也只停留在其作為寺廟的整體形象上,對開元寺內收藏的唐代石經幢、宋代的大銅鐘、元代的隕石香爐、明代金漆木雕千佛塔、清代的乾隆版《龍藏》經、民國期間智誠法師留下的血經《大方廣佛華嚴經》等珍貴文物及其背后的歷史故事感知缺失。此外,筆者分析文本發現,游客在點評中關于“解說系統”的點評極少,甚至有文本在提到“解說”時,情緒的表達為負面感知,“遺憾”沒能及時獲得牌坊街的“解說”。

(三)潮州整體旅游產品結構單一,游客參與體驗程度低

筆者經分析發現旅游者對潮州旅游產品的感知停留在較低的層面上,文本點評對象主要指向景區,對地理區位感知強烈,旅游設施及基礎設施提及頻率較少,而且在總體上來看,只涉及景區、購物等方面,娛樂、住宿要素提及頻率非常低。由此可知,潮州的旅游產品結構相對單一,不利于游客的逗留,反映出潮州市作為旅游過境城市的尷尬現狀。從高頻詞的統計中可以看出,動詞詞性的詞匯量非常低,另外提取動詞的高頻詞分析發現,明確指向游客旅游行為的動詞只有“感受”和“看看”,由此可見,游客到潮州僅僅是簡單的走馬觀花式的游覽,體驗類的旅游產品少或是缺乏。

(四)游客對潮州旅游形象的整體體驗感知是正面的

筆者依據對點評文本的情感分析發現,游客對潮州旅游的感知主要以正面積極情緒為主,其比例高達84.35%,游客正面情緒傾向基本為“好”“樂”兩種積極情感,且高度積極情感占比較高。由此可見,游客對潮州旅游形象的整體體驗感知是正面的。近年來,潮州“深化旅游綜合改革,舉全市之力創建國家旅游綜合改革試點市”已取得一定的成績,并在游客情緒反應中得到相應的回饋。但是,游客的消極負面情感雖然占據的比例較小,也仍然需要重視。

綜上所述,筆者認為潮州可以進一步深度挖掘地方文化,開發旅游體驗項目,建設高質量文化解說系統,多渠道構建潮州深層文化旅游形象,從而引導游客聚焦凝視于潮州深層的旅游文化內涵,逐步培養追求文化體驗的游客市場,提升旅游方式和消費水平。

參考文獻

[1] 南方日報.汕潮揭全面發力搶抓“海絲”建設先機[EB/OL].(2015-10-12)[2021-07-17].https://news.qq.com/ a/20151012/050510.htm.

[2] 程圩,隋麗娜,程默.基于網絡文本的絲綢之路旅游形象感知研究[J].西部論壇,2014(5):101-108.

[3] 王超,駱克任.基于網絡輿情的旅游包容性發展研究:以湖南鳳凰古城門票事件為例[J].經濟地理,2014(1):161-167.

[4] 周永博,魏向東,梁峰.基于IPA的旅游目的地意象整合營銷傳播:兩個江南水鄉古鎮的案例研究[J].旅游學刊,2013(9):53-60.

[5] 周永博,程德年,胡昕,等.生活方式型旅游目的地品牌個性建構:基于蘇州古城案例的混合方法研究[J].旅游學刊,2016(7):85-95.