產業轉型升級水平測度及優化對策分析

——以宜春市為例

張春玲 聶國慶

(1 宜春學院 經濟與管理學院,江西 宜春 336000;2 宜春三陽中學,江西 宜春 336000)

在2005年10 月召開的十六屆五中全會上我國提出了產業結構升級的概念,明確部署了推進產業結構升級優化的工作。2005年以來,在全國及江西產業轉型升級帶動下,經過十幾年的發展,宜春的產業結構演變過程正在由第一產業占主導到第二產業占主導再到第三產業占主導的方向發展。盡管宜春產業結構發展勢頭較好,但在產業結構轉型升級過程中也存在環境污染、能源消耗較大、自主創新能力低下等問題,這些問題也會成為制約宜春經濟發展的因素。因此,客觀分析評價宜春市產業轉型升級速度及升級方向對于準確了解產業結構轉型現狀,制定適宜的產業發展政策,引導宜春經濟健康發展具有一定的現實意義。

一、產業結構升級測度模型

對產業轉型升級和產業升級測度等方面的研究一直是經濟發展的一個熱門話題,國內外學者對此方面的研究成果頗豐,產業升級的速率和方向的測度方法也有多種,分別采用More 值測定模型、產業結構年均變動值和Lilien 指數模型測定產業轉型升級的速率及產業結構超前系數測定產業轉型升級的方向。

(一)產業升級速率測度模型

1.More 值測定模型

More 值測定法是運用空間向量的原理,以向量空間中夾角為基礎,將產業分為 N 個部門,構成一組n 維向量,把兩組向量在兩個時期間的夾角作為象征產業結構變化程度的指標,該指標即為 More 結構變化值,簡稱 More 值。計算公式是:

式中,M+表示 More 結構變化值,實際上就是兩組向量夾角α 的余弦值 cos(α) ,wio表示基期i 產業所占比重,wit表示報告期第i 產業所占比重,m 表示產業部門數。因此,兩組向量在兩個時期間的夾角α 為:

如果a 值越大,則意味著產業結構變化越快;如果a 值越小,則意味著產業結構變化越慢。

2.產業結構年均變動值

產業結構年均變動值是反映一定時期內產業結構年均變化的絕對值,計算公式為:

式中,k 為產業結構年均變動值,qio為基期產業i的構成比例,qit為報告期產業i 的構成比例,m 為產業門類數,n 為基期qio到報告期qit之間的年份數。

3.Lilien 指數模型

Kuznets 和Kaldor 提出用勞動力在各個產業間的轉移來測定產業轉型升級速度,即勞動力從第一產業轉移到第二產業然后轉移到第三產業,是生產效率提高的表現。采用Lilien 指數模型測定宜春市三大產業轉型的速度,計算公式為:

其中,i 為三大產業,EMP 為每個產業的就業人數,TEMP 為總就業人數。Lilien 指數數值越大,說明t時間內勞動力在各個產業內再分配速度越快。

(二)產業升級方向測度模型

產業結構升級指產業結構從低級形態向高級形態轉變的過程或趨勢,即從低層次、低附加值產業向高層次、高附加值產業轉變,國民經濟重心由第一產業向第二產業,進而向第三產業的升級。產業結構超前系數可以測定產業結構的發展方向,它是測定某一產業結構增長相對于整個經濟系統增長趨勢的超前程度,其計算公式為:

式中,Ei表示第 i 部門的結構超前系數,αi表示第 i 部門報告期所占份額與基期所占份額之比,Vt 表示同期 i 部門所在經濟系統平均增長率。如果Ei大于 1,表示第 i 產業超前發展,所占份額出現上升趨勢;如果Ei小于 1,表示第i 產業發展相對滯后,所占份額出現下降趨勢。 其中Vt 的計算公式為:

式中 ln 是自然對數符號,n 是時段年份數, GDPt是指報告期的現價,GDP0為基期的現價。

二、宜春市產業結構轉型升級的測度分析

(一)樣本數據選取及來源

1995年中共中央首次提出“轉變經濟增長方式”概念,但經濟增長方式沒有根本性改變,2005年中共提出產業結構升級概念并部署產業結構升級工作, 2007年黨提出“加快轉變經濟轉型發展”的新要求,2010年中共中央明確指出產業結構升級優化工作是 “第十二個五年規劃”經濟發展方式的主攻方向。根據以上中共關于產業結構升級優化工作的歷史發展,選擇中國“十五、十一五、十二五、十三五”規劃的年度對宜春市在“十五、十一五、十二五、十三五”幾個歷史時期的產業轉型升級的速度和方向進行測度,即選擇2003-2018 共計16年的時間樣本,所有研究樣本數據均來源于《江西統計年鑒》(2004-2017年)和《宜春統計年鑒》(2017-2019年)。

(二)宜春市三次產業結構及三次產業從業人員變動分析

根據美國學者錢納里的研究成果,當第一產業比值大于 40%,且第二、三產業均相對較低時,可認為處于工業化的預備期;當第一產業介于 20%~40%之間,第二產業比值相對較低時,處于工業化早期;當第一產業低于 20%,第二產業比值超出第三產業,工業化進入了中期;當第一產業比值低于 10%,第二產業比值上升到最高水平,第三產業比值不斷提升,標志著工業化進入了后期。

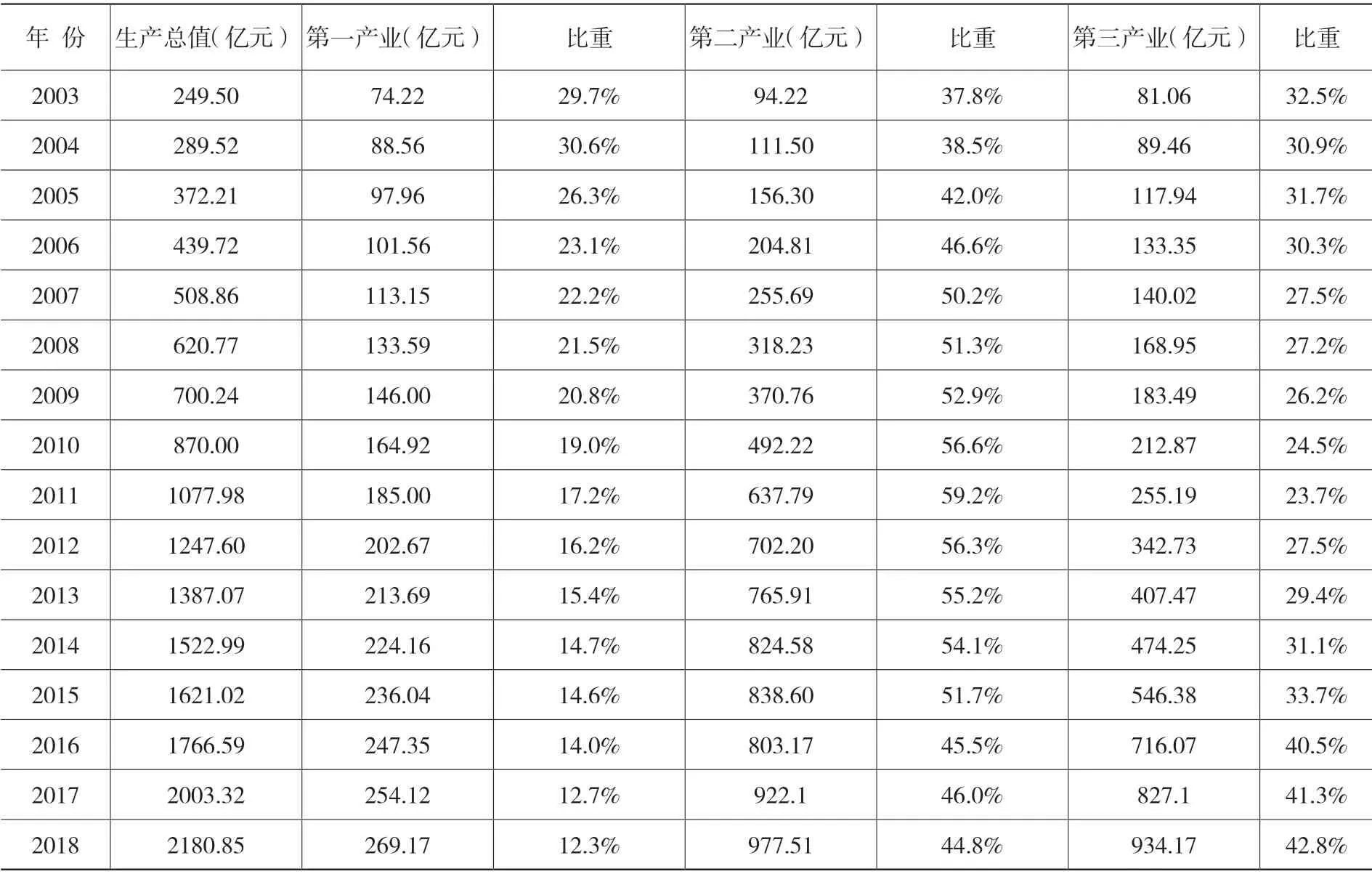

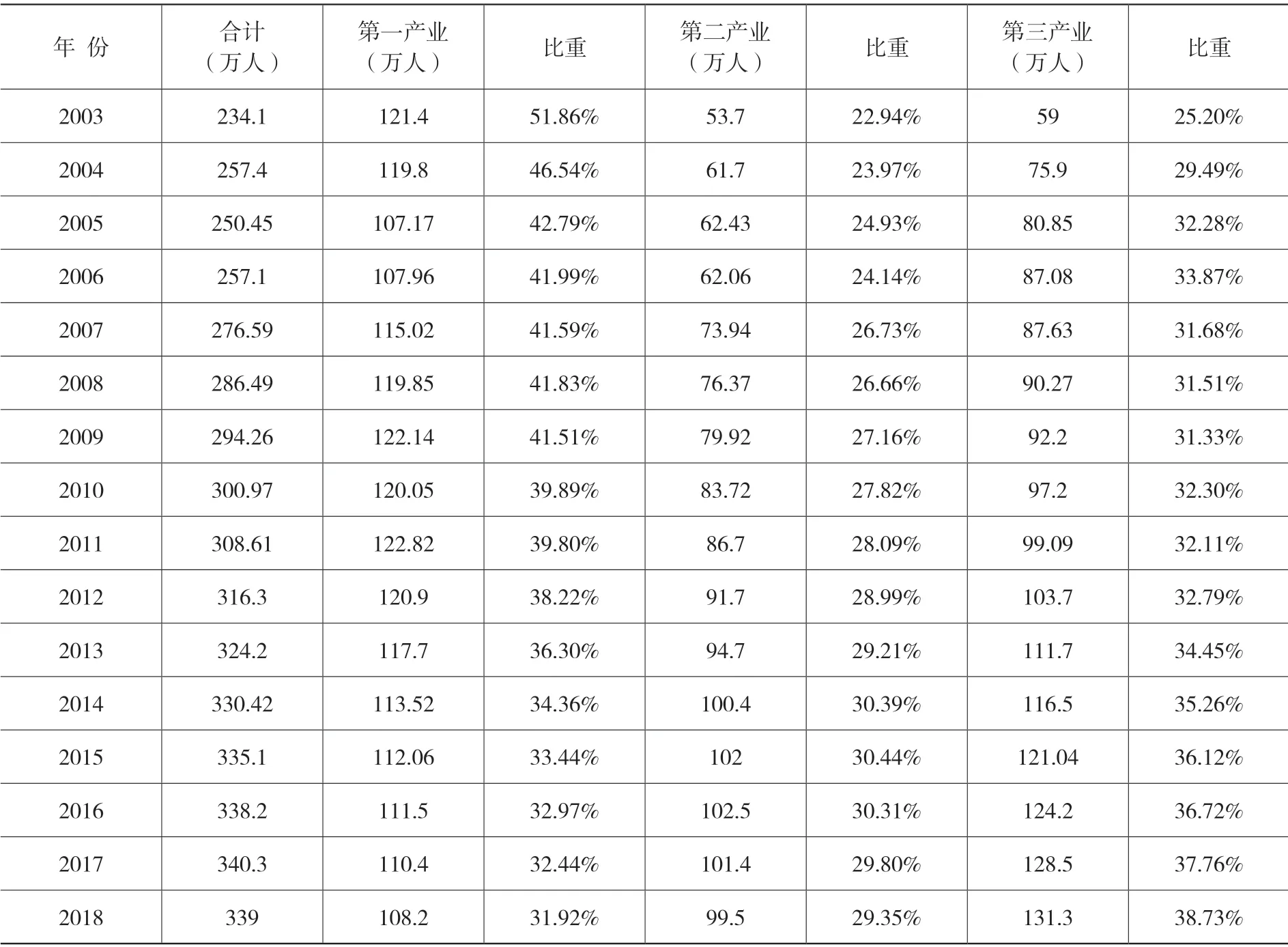

表1 清晰地表明了從2003年起宜春市的產業結構為“二三一”結構,第一產業的比重總體逐年呈下降趨勢,第三產業比重總體呈上升趨勢,與第二產業之間的差距越來越小。2010年前宜春處于工業化早期,2010年后即“十二五”后宜春市進入工業化中期,第一產業比重低于 20%,第二產業比值超出第三產業。表2 清晰地表明2003——2018年,宜春市從事第一產業的從業人員數量呈現逐年下降趨勢,而第三產業從業人員數量呈現逐年上升趨勢,到現在為止,第三產業的社會就業人數最多。

表1 宜春市2003-2018年產業結構變動情況

表2 宜春市2003-2018年三次產業從業人員變動情況

(三)宜春市產業結構升級速率測度

根據數學模型(1)、(2)、(3),分別計算出宜春市2003——2018年、2003——2005年、2006——2010年、2011——2015年和2016——2018年五個時段的三次產業結構的More 值、向量夾角、年均變化值、產業結構年均變動值,以及產業結構年均變動值,如表 3 所示。

表3 宜春市三次產業結構變化速率

表3 顯示,2003——2018年,宜春市三次產業結構年均變動值每年為2.1688%,向量夾角年均變化值為0.0215。其中,2011——2015年的產業結構年均變動值最大,達到4.02%,遠高于其他四個階段的產業年均變動值。

根據數學模型(4),計算出2003——2005年、2006——2010年、2011——2015年和2016——2018年四個時段期間宜春的Lilien 值,結果在表4 中列出。

表4 宜春市產業轉型升級速度(Lilien 指數2003-2018)

表4 顯示,經過從“十五”到“十三五”幾個規劃期間的發展,宜春市產業結構轉型升級向著一個不斷優化調整的良好狀態方向發展,特別是進入“十三五”即2016年后,宜春市產業結構升級速度明顯加快,lilien值達到1.3952,表明宜春市產業轉型升級進入了快速增長時期。

(四)宜春市產業結構升級方向的測度

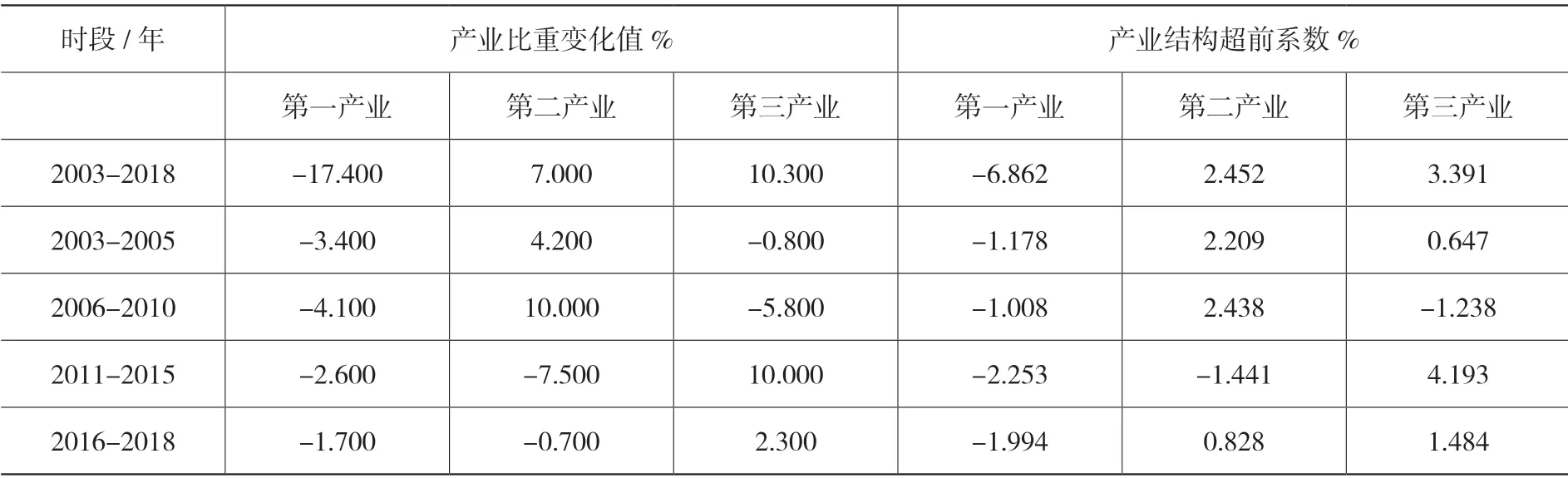

根據數學模式(5)(6),分別計算出宜春市2003——2018年、2003——2005年、2006——2010年、2011——2015年和2016——2018年五個時段的三大產業比例變化值及超前系數(表 5 所示)。

表5 宜春市三次產業結構變化及超前系數

由表5 可知,2003——2018年宜春第一產業比例下降明顯,發展滯后,第二產業和第三產業增長較快,呈現出良好超前發展的趨勢,第三產業發展速度遠遠超過第一產業和第二產業。其中,在五個時間段中,第一產業的比重都下降,發展滯后,而第二產業的比重先升后降,2011——2015年期間發展滯后,其他期間都是超前發展,2006——2010年期間發展最快;2006——2010年期間,第三產業發展滯后,其他期間都是超前發展,2011——2015年期間發展最快。

三、宜春市產業結構轉型升級優化建議

從產業結構演進的發展方向出發,明確產業結構轉型升級方向,宜春市應該在整合第一和第二產業資源的基礎上,大力發展第三產業,促使勞動、資源型等傳統產業向高新技術、服務等新興產業發展,最終達到“三、 二、一”的產業結構。

宜春市農業資源比較豐富,發揮宜春比較競爭優勢發展特色農業和高附加值的綠色農業。從以上分析可以得知,2003——2018年,第一產業在宜春市國民生產總值中的比例下降幅度較大,發展明顯滯后,影響宜春經濟整體發展。深入分析宜春市的農業資源,整合資源,充分挖掘利用宜春市農業的比較優勢;同時打造宜春農業品牌,提升宜春農產品在全省全國乃至國際的競爭力;合理做好區域布局工作,充分發揮宜春市各區域的資源優勢,發展宜春市優勢農產品。

第二產業的競爭優勢比較明顯,在宜春整個產業結構的生產總值中排名第一,其中工業成為主導產業,是宜春經濟發展的基礎。2003年以來,第二產業在宜春國民生產總值中的比例超出第一和第三產業,發展超前。壯大發展宜春主導產業和支柱產業的同時,平衡發展其他產業。第二產業的進一步提升需要依靠科技的力量,產品自身的升級需要技術改造,不斷推進宜春優勢產業的發展。注重制造業中的優勢行業,加大行業的創新和研發力度,培育行業的研發團隊,同時加強信息化建設。

有步驟有層次的推進宜春第三產業發展。與第一和第二產業相比,第三產業在宜春國民生產總值中處于中間位置,強于第一產業,弱于第二產業。第三產業的發展是推動宜春產業結構升級的關鍵。可以采取以下措施促進第三產業發展:第一,加強對第三產業的基礎設施的建設,增加基礎公共服務的供給,引導更多的社會資源投向第三產業的基礎設施建設。第二,第三產業的發展離不開人才,重視人才的作用,培育和引進第三產業所需的各類人才,同時加強各種職業培訓,提高第三產業從業人員水平。第三,宜春旅游資源豐富,特別是紅色旅游、生態旅游,做強旅游產業,建設以革命搖籃,名山、名人等為重點的精品旅游產品。第四,投融資制度傾向第三產業,鼓勵對第三產業的投資,特別是加大對現代服務業的投資力度。加大對第三產業的金融扶持力度,促進現代服務業的發展,有利于進一步加快第三產業的升級速度。