血常規與C反應蛋白聯合檢測對小兒細菌性感染的應用價值

武慧燕,王利利,李麗莉

(呂梁市人民醫院,山西 呂梁 033000)

0 引言

兒科患者免疫力與成年人比相對較低,患者無法準確描述癥狀等原因,導致兒科感染對兒科醫生提出更高的要求的同時也使兒科感染成為目前兒科乃至整個臨床最常見的一種感染。為診斷病因、后續指導用藥,血常規成為兒科大夫最常用一項檢查項目,血常規從三分類到五分類的發展也為這一項檢查提高了更多的檢查意義。但是血常規受到年齡、性別、檢測時間、被檢者的精神狀態、用藥史等因素的影響,導致血常規檢測數據存在一定的假陽性或假陰性。近幾年C反應蛋白檢測的出現很大程度上彌補了血常規檢測的缺陷,也更好的保障了醫生對疾病的診斷以及用藥效果的判斷。

1 資料與方法

1.1 資料

分別抽取2019年9月至2020年6月呂梁市人民醫院兒科70名細菌性感染患者的臨床資料,抽取的70名患者均需檢測血常規、C反應蛋白定量檢測、血清或者痰細菌學培養,以血清或痰培養的結果作為金標準。臨床資料顯示,參與實驗的70名細菌性感染患者中,女32例,男38例,年齡3個月至13歲,平均(5.02±1.05)歲。實驗中,70名患者的血常規數值作為對照組,血常規+C反應蛋白定量檢測數值作為研究組。

1.2 檢測前要求

白細胞在炎癥、感染、組織損傷、腫瘤、急性失血等情況下刺激骨髓釋放白細胞入外周血、血管收縮脾臟釋放、邊緣池白細胞進入循環池等導致循環池中白細胞數量出現反應性增多,同時在生理情況下也會出現增多,比如進食、活動、早晚、精神狀態、女性妊娠期排卵期等情況下會出現白細胞增多。因此為了保證檢驗結果的準確性,血常規檢測前一晚8點后需禁食,采血過程中盡量保證被采者保持安靜狀態。

患者抽血盡可能在同一時間段進行,抽血過程中嚴格按照靜脈抽血標準流程操作,操作過程中避免混入組織液進而影響檢測結果。

1.3 檢測儀器與方法

血常規檢測:希森邁康P2100

C反應蛋白定量檢測方法:免疫比濁法

1.4 判斷標準

因狀核與分葉核占循環池白細胞總數的51%-75%,人體循環池白細胞總數的范圍為(4-10)×109/L,故血常規診斷細菌性感染數值為:白細胞大于11×109/L或中性粒細胞百分率大于77%。C反應蛋白定量判斷細菌性感染診斷標準為:CRP大于10mg/L。

敏感度=真陽性數/(真陽性數+假陰性數)×100%

特異性=真陰性數/(真陰性數+假陽性數)×100%

陽性預測值=真陽性數/(真陽性數+假陽性數)×100%

陰性預測值=真陰性數/(真陰性數+假陰性數)×100%

2 結果

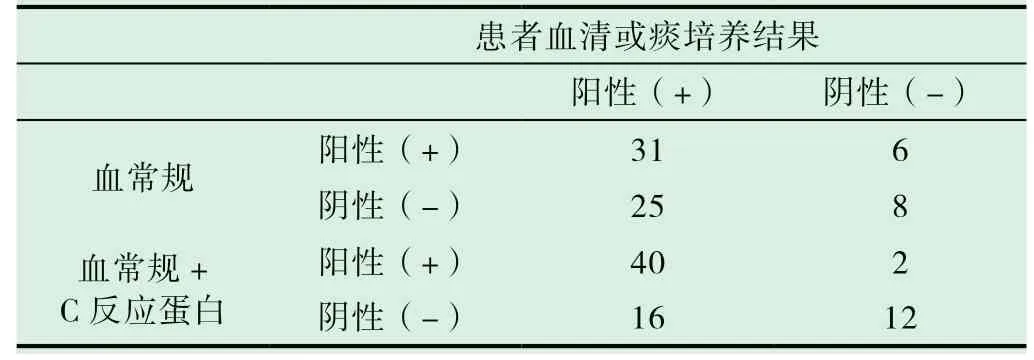

收集70名細菌感染的患者中,以血清或痰培養陽性為金標準,血常規真陽數為31,假陽性數為6,真陰性數為8,假陰性數為25,血常規+C反應蛋白定量檢測真陽性數為40,假陽性數為2,真陰性數為12,假陰性數為16,統計結果見表1。

表1 血常規與C反應蛋白定量檢測結果統計表(例)

實驗收集的70名患者中,血常規單獨檢測與血常+C反應蛋白檢測的敏感度、特異性、陽性預測值、陰性預測值(%)見表2。

表2 血常規與血常規+C反應蛋白敏感度、特異性、陽性預測值、陰性預測值對照表(%)

3 討論

人體白細胞主要分布于骨髓、血液、組織或體腔中,血常規檢測的白細胞主要指外周血循環池中白細胞,外周血循環池中的白細胞為骨髓釋放進入外周血白細胞的百分之五十,其余的白細胞主要貼附于外周血管壁細胞的細胞壁上,貼附于外周血管壁的白細胞屬于邊緣池白細胞,可以與外周血循環池中的白細胞進行動態交換。

白細胞在炎癥、感染、組織損傷、腫瘤、急性失血等情況下刺激骨髓釋放白細胞入外周血、血管收縮脾臟釋放、邊緣池白細胞進入循環池等導致循環池中白細胞數量出現反應性增多,同時在生理情況下也會出現增多,比如進食、活動、早晚、精神狀態、女性妊娠期排卵期等情況下會出現白細胞增多。

患者的年齡也是血常規檢測需要考慮的一個重要因素,兒科患者在出生6-9天和4-5歲,外周血中中性粒細胞與淋巴細胞數量相等,新生兒數量白細胞數明顯高于正常成人,某些情況下,甚至可以達到30×109/L。

C 反應蛋白屬于一種急性時相反應蛋白,主要由人體的肝細胞合成,參與調節的因素有腫瘤壞死因子、白介素6、白介素2等,不僅在血液中可以有C反應蛋白的存在,病理狀態下,在胸腹水中也可以存在。C反應蛋白作為急性時相反應蛋白,在刺激因素消除后,便恢復正常。C反應蛋白的檢測應用于臨床的各個領域,不僅于疾病的早期即可早于白細胞增高,而且在疾病病程的預判,抗生素使用的效果,疾病的發展進程等均有著非常重要的意義。

兒科患者自身特點導致兒科感染是目前臨床相對棘手且常見的一種感染性疾病,早期診斷清楚病因可以保障患者盡早對癥治療,避免抗生素的不合理使用。血清或痰病原學檢測可以作為細菌感染性疾病診斷的金標準,但由于其培養菌落、藥敏需要較長的檢測周期,血常規與C反應蛋白報告檢測時間限為30min,因此血常規+C反應蛋白可以在一定程度上彌補血清或痰病原學檢測的缺陷。

本次研究中,將患者血清或痰培養果作為檢測金標準,可以看出血常規單獨檢測的敏感度為55.35%、特異性為57.14%、陽性預測值為83.78%、陰性預測值為24.24%,血常規+C反應蛋白敏感度為71.42%,特異性為85.71%,陽性預測值為95.23%,陰性預測值為42.85%。從實驗結果可以看出,血常規單獨一個項目對兒科細菌性疾病診斷的敏感度55.35%低于血常規+C反應蛋白檢測的敏感度71.42%。另外,通過血常規與血常規+C 反應蛋白特異性、陽性檢測值、陰性檢測值等數值的對比,可以看出血常規+C反應蛋白聯合檢測對于兒科細菌性疾病的診斷有著明顯的優勢。

綜上所述,血常規檢測中白細胞受到很多因素的影響,比如被檢者精神狀態、采血時間、飲食、女性妊娠期等,患者的年齡也是白細胞數量一個很重要的影響,這些影響因素導致單獨血常規檢測對于兒科細菌性疾病診斷出現一定程度的誤差,C反應蛋白在機體感染幾小時即可出現增高,在24-48h既可達高峰,同時受干擾因素少,所以血常規+C反應蛋白檢測對兒科細菌性疾病的診斷、治療、預后判斷明顯優于血常規單獨檢測。