回憶翻譯毛澤東詩詞二三事

苑茵

《毛澤東詩詞》在世界流傳之廣,恐怕要超過《毛澤東選集》,因為作為文學名著,它的欣賞價值高,群眾性強,遠如南美洲的巴拉圭和地中海一角的希臘都有毛澤東詩詞的譯本。這些譯文絕大部分是根據北京外文出版社出版的英譯本轉譯的。這個譯本的完成,我從始至終都參加了。

《毛澤東詩詞》,以《長沙》為首的18首,是在1957年臧克家主編的《詩刊》上發表的。我那時是我們對外英文刊物《中國文學》的負責人,自然應該盡快在刊物上發表這些詩詞的英譯。當時我們曾與“毛選翻譯委員會”聯系過,希望他們能給我們提供譯文。他們認為這是文學作品,不在他們工作計劃之內,未能提供。我們只有自己設法來完成翻譯的任務。

1958年10月3日《人民日報》又發表了毛澤東《送瘟神》二首,《中國文學》將這二首詩譯成英文,連同《答李淑一》詞一首在1960年的《中國文學》元月號上發表。這些譯文發表后,在國內外引起了廣泛的注意。1960年《文藝報》第22期,以首篇位置發表了一篇“酒泉”寫的評論毛澤東詩詞英譯文的文章。文章從人民大會堂河北廳里所懸掛的《北戴河》一詞談起,指出該詞中“秦皇島外打魚船”句的標點原是句點,該句的意思到此完結。但英譯本中這個標點卻成了逗點,與下面的“一片汪洋都不見,知向誰邊?”聯成一氣。文章說這是誤譯。

不久我了解到,作者“酒泉”就是當時中宣部文藝處處長袁水拍的筆名。知道像他這樣中央機關的負責人如此關心這項工作,我自然非常高興,因為我對毛澤東詩詞的解釋一直感到沒有把握,很不安,現在有他來關注,許多難點會比較容易解決。我向有關領導部門建議,正式請他主管毛澤東詩詞的翻譯定稿工作(主要是詩文的闡釋)。經與他商量,他慨然同意,成立了毛澤東詩詞英譯定稿小組,由他任組長,喬冠華、錢鐘書和我為組員,任務是修訂或重譯全部毛澤東詩詞,最后出單行本。袁作為組長,自然對原作的解釋具有最后的發言權,但喬冠華對原作的解釋也起很重要的作用。錢鐘書和我主要是做翻譯和譯文的潤色工作。

1962年《人民文學》5月號上又發表了毛澤東的《蔣桂戰爭》等6首詞。這幾首詞的英譯定稿就是由這個小組完成的。

1963年12月人民文學出版社和文物出版社同時出版了《毛主席詩詞》的單行本,共37首,其中包括未發表過的《人民解放軍占領南京》等10首。為了全面修訂舊譯,并翻譯這新的10首,小組又增加了趙樸初,并請英文專家蘇爾·艾德勒協助譯文的潤色工作。這10首新詩詞于1965年夏天初步完成翻譯工作。袁水拍通過中宣部將新譯文及過去的舊譯一并發往國內幾個主要省市宣傳部轉各有關大學的英語教授征求意見。小組根據回來的意見,對這10首新詩詞最后作出英譯定稿,于1966年在《中國文學》5月號上發表。

1974年秋天,袁水拍和我見了面,所談的第一件事就是如何最后完成毛澤東詩詞全部譯文的定稿工作。他看了一下我整理出來的譯文,說剩下的問題不多,可以同錢鐘書和艾德勒作出初步的譯文定稿。這項工作不久也完成了。于是袁水拍建議我和他一起去上海、南京、長沙、廣州等地,向那里一些大學外語系的師生及有關人士征求意見。我們于1975年初出發,頭一站是上海,到廣州結束,在許多大學里開了一系列的譯文討論會。回京后,小組根據各地提的意見,對譯文作了最后加工。經過多次的反復推敲,譯文終于得以定稿,由袁水拍負責送上級審核,在1976年“五一”節那天,《毛澤東詩詞》的英譯本終于由北京外文出版社正式出版了。

這個英譯本事實上成了外文出版社接著出版的法、德、日、意、西和世界語等幾種譯本的藍本,我也無形中成了這幾個翻譯小組的咨詢。

原作雖然是藝術品,但字里行間政治含意也很深。這也是我們譯者不時感到困惑的地方。特別是作者不愿意對自己的作品作出任何解釋,理由是文學作品應該由讀者自己去體會,不需要別人去為他們劃框框。我們這幾個翻譯和譯文定稿人當然也是讀者,既要正確理解原作字句本身的意義,又要正確闡釋其中的政治內涵。我個人自然認為袁水拍和喬冠華的素養高,見識廣,所以當我感到我對原作的體會與他們解釋不一致時,在處理譯文時我總是以他們的看法為準——這也算是小組的一種組織原則吧。但他們的理解—特別是袁水拍—有時也不免受當時政治氣候的影響。如《游泳》一詞中的“子在川上曰,逝者如斯夫”句,原出于《論語》,對此我們自然得加注釋。我根據舊譯的注釋用英文起草了一個關于孔子及此句原意的簡單腳注。袁水拍在當時“批孔”的氣氛下,作了這樣的修改和引申:

孔丘,春秋時代政治上的頑固分子,反動思想家。他一生致力于維護和復辟奴隸制。由于他逆歷史潮流而動,就哀嘆過去的一切像流水似的一去不復返。

這樣一解釋,“逝者如斯夫”的調子就很低沉了。這顯然與原詩的意境不盡符合。我心里很不踏實,在長沙訪問周世釗老人時,我特別就此句向他求教。他說原文“逝者如斯夫”后面還有“不舍晝夜”句,這是“川流不息”的意思,并非“批孔”,也毫無消極的含意,而是號召人們要不斷努力,積極建設社會主義,因為接著的下半闋是:“……起宏圖。一橋飛架南北,天塹變通途。”這個理解與原作的內容具有極為緊密的有機聯系。于是,注釋就在我們譯文的定稿工作中也成了一個極為復雜、細致和敏感的問題。我們深知,這個譯本出去后,由于是在北京出版,一定會被國外當作是“官方定本”。注釋自然也代表了這個“定本”的“官方”意見。有鑒于此,喬冠華最后建議,除原作者自己的注釋外,我們所作的注解一律撤銷。

對于毛澤東詩詞的理解,我們除了廣泛請教有關專家和英語界的人士外,小組的成員本身對每一個句子、每一個詞也都進行了反復的討論和斟酌,包括協助我們潤色英語的專家蘇爾·艾德勒。他不諳中文,正因為如此,他作為第一個英語讀者,對譯文在英語中所產生的“詩”的效果特別敏感。他從英語“詩”的角度所提的意見,也成了我們討論的中心。我們的要求是:譯文既要“信”(包括意義、意境和政治的“信”),又要“雅”——也就是具有相當高水平的“詩”,而且是現代的“詩”,不是古色古香的“詩”——雖然原作所采用的形式是中國的古典詩詞。所幸我們小組中有趙樸初那樣著名的詩人和錢鐘書那樣有修養的詩評家,這樣,我們最后譯文的“風格”,還基本上能達到一致認可的程度。

(作者生前為北京文史研究館館員,摘自《往事重溫》,葉念倫整理)

責任編輯:高胤園

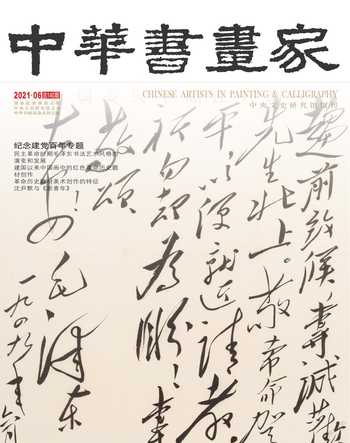

毛澤東致何香凝札紙本1937年

釋文:香凝先生:承贈筆,承贈畫集,及《雙清詞草》,都收到了,十分感謝。沒有什么奉答先生,惟有多做點工作,作為答謝厚意之物。先生的畫,充滿斗爭之意,我雖不知畫,也覺得好今日之事,惟有斗爭乃能勝利。先生一流人繼承孫先生傳統,苦斗不屈,為中華民族樹立模范,景仰奮興者有全國民眾,不獨澤東等少數人而已。承志在此甚好,大家都覺得他好,望勿掛念。十年不見先生,知比較老了些,然心則更年青,這是大家覺得的。看了柳亞子先生題畫,如見其人,便時乞為致意。像這樣有骨氣的舊文人,可惜太少,得一二個、拿句老話說叫做人中麟鳳,只不知他現時的政治意見如何?時事漸有轉機,想先生亦為之慰,但光明之域,尚須作甚大努力方能達到。敬祝健康!毛澤東上。六月廿五日。

毛澤東致齊白石札紙本1952年

釋文:白石先生:承贈《普天同慶》繪畫一軸,業已收到,甚為感謝!并向共同創作者徐石雪、于非闇、汪慎生、胡佩衡、溥毅齋、溥雪齋、關松房諸先生致謝意。毛澤東。一九五二年十月五日。

毛澤東致沈鈞儒札紙本1953年

釋文:沈院長:九月十六日給我的信及附件,已收到閱悉。血吸蟲病危害甚大,必須著重防治。大函及附件已交習仲勛同志負責處理。此復。順致敬意。毛澤東。九月廿七日。

毛澤東致黃炎培札紙本1955年

釋文:任之先生:五月二十五日惠書收讀。凡重要問題不厭求詳地征求意見,總是有好處的。最近我又找了十五個省市的負責同志征詢了關于糧食、鎮反、合作社等項問題的意見,得了更多的材料,證實了我在最高國務會議所說的那些。但還是要進一步研究,看到底是否如此。先生此次下去考查,望注意用全面分析方法。民建會議材料我已看過,很有興趣,擬發各黨派參考。順致敬意。毛澤東。一九五五年五月廿六日。

毛澤東致陳叔通札紙本1953年

釋文:叔通先生:五月九日惠書及附件數份,均已收到,甚為感謝。承示各點,我以為是正確的。此復。順致敬意。毛澤東。一九五三年五月十八日。