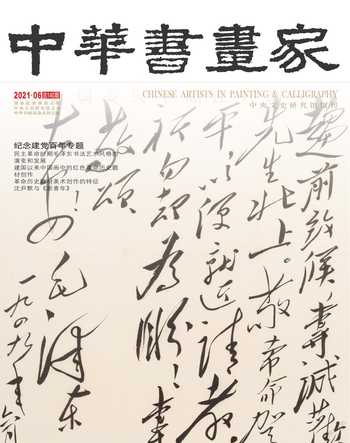

沈尹默與《新青年》

王濤

在中國共產黨百年華誕之際,回望百年前的歷史風云,體察對中國產生劃時代影響的“五四”新文化運動,感知馬克思主義在中國的傳播和中國共產黨誕生的歷史邏輯,我們就走進了一本大寫的書,走進一群大寫的人。這群人中,有幾位是從陜南漢陰出發,走進這段波瀾壯闊歷史深處的。

這本大寫的書,是《新青年》。這群大寫的人,就是從漢陰走出去的沈尹默昆仲以及《新青年》同人。

游學、交游與教學

沈尹默的祖父沈際清隨左宗棠入陜為官,沈尹默的父親沈祖頤歷任陜西安康縣知縣,漢陰、磚坪、定遠等廳撫民同知。沈尹默在《我和北大》一文中說:“我是浙江吳興人,因父親在陜西供職,我于1883年出生在陜西漢陰廳。”文中談及“進北大之緣起”:“我是在1913年進北京大學教書的,到1929年離開,前后凡十六年。”

1905年科舉制度被廢除,陜西選派50名本省籍學生到日本留學,沈尹默和三弟沈兼士因非陜籍,不能入選,乃自費和他們同往日本求學,受到同在日本留學的同鄉許炳堃照顧。后“因家庭經濟不寬裕,無力供應繼續求學”,沈尹默在日本留學不滿一年即歸國。先居西安,后侍母移居吳興、杭州,在杭州高等學校、幼級師范學堂、第一中學等校任教。此時,沈尹默與馬幼漁、劉季平、柳亞子、章士釗、張宗祥、馬一浮、蘇曼殊、沈鈞儒等人交往較多,常有詩詞唱和。1907年,一代詞宗朱孝臧見到沈尹默寫的《風人松·瓶荷》詞,極為贊賞,謂之“清雋欲絕”。

此時,陳獨秀在杭州陸軍小學教書,他在同校教員劉三(季平)寓所見到沈尹默的詩,隔日即造訪沈尹默。一進門,大聲說“我叫陳仲甫,昨日在劉三家看到你寫的詩,詩作得很好,字其俗入骨”,沈尹默聽后頗覺刺耳,轉念又覺有理。也許是受了陳獨秀當頭一棒刺激,沈尹默從此發憤鉆研書法,終成大家。因其弟沈兼士與馬幼漁、周樹人等都是章太炎先生門下弟子,沈尹默此時也就認識了周樹人。

1912年京師大學堂改名北京大學。沈尹默在而立之年被許炳堃推薦,到北京大學任教,始在預科教中國歷史,次年開始教漢魏六朝詩文和唐詩,與隨后到北大任教的其弟沈兼士和朱希祖(遏先)、馬裕藻(幼漁)、錢玄同(中季)、黃侃(季剛)等章門弟子同聚北大。他們繼承樸學傳統,注重考據訓詁,析事論理力求準確,以治學嚴謹著稱。

作家茅盾(沈雁冰)1916年畢業于北京大學預科。他在《我在北京大學預科第一類的三年》中說:“沈尹默教國文,沒有講義,他說,他只指示研究學術的門徑,如何博覽,在我們自己。他教我們讀莊子的《天下》篇、荀子的《非十二子》篇、韓非子的《顯學》篇。他說先秦諸子各家學說的概況及其互相攻計之大要,讀了這三篇就夠了。他要我們課外精讀這些子書。他又說《列子》是偽書,其中還有晉人的偽作,但《楊朱》篇卻保存了早已失傳的‘楊朱為我的學說。”“至于文學方面,沈老師教我們讀魏文帝《典論論文》、陸機《文賦》、劉勰《文心雕龍》,乃至近人章實齋的《文史通義》;也教我們看看劉知幾《史通》。”“沈老師說他自己也喜歡黃山谷的詩,但他不是江西詩派。”

顯然,辛亥革命以后,北大的教學已不同于京師大學堂了。

“一校一刊”的結合與發力

北大初創,衙門積習深重,校長更迭如走馬燈。沈尹默時在北京醫科專門學校兼課,醫專校長湯爾和告訴沈尹默,當局欲請蔡元培來辦北京大學,湯認為北大“內部亂糟糟,簡直無從辦起”,沈尹默則回答說:“如果蔡先生來辦,我看沒有什么不可以。”湯說:“那我明天就去和蔡先生講,要他同意來辦北大。”

蔡元培在《我在北京大學的經歷》中回憶:“我到京后,先訪醫專校長湯爾和君,問北大情形。他說:‘文科預科的情形,可問沈尹默君,理工科的情形,可問夏浮筠君。”就在湯爾和與沈尹默談話后大約第三天,尚未就任的蔡元培特意去譯學館(北大預科所在地)拜訪了正在上課的沈尹默。這讓沈尹默大吃一驚,頗覺意外。因為當時“社會上已轟傳蔡元培將任北京大學校長,蔡先生已是中年以上的人了,閱歷、世故應是很深”,卻在赴任前來譯學館這個公開場所與其見面,并談及湯爾和介紹,特來拜訪。沈尹默十分感動:“心中就有個念頭,北京大學應當辦好,蔡先生負重名,我們應當幫助他把北大辦好。”于是沈尹默在回訪蔡元培校長的一次長談中,建議他向政府提出三點要求:“一、北大經費要有保障;二、成立評議會,教授治校;三、規定隔一定年限,派教員和學生到外國留學。”并說自己的建議以成立評議會最為重要,“蔡先生深以為然,完全采納,向當局提出,果然達到了目的”。

蔡元培任北大校長后作出的第一個重大決定,便是禮聘陳獨秀出任北大文科學長。此事說來真巧。有一天,沈尹默從琉璃廠經過,忽遇來北京為《新青年》組建新公司募股的陳獨秀。故友重逢,大喜。即要他暫時不要返滬,說過天去拜訪。沈尹默在《我和北大》一文中回憶此事時寫道:“我回北大,即告訴蔡先生,陳獨秀來北京了,并向蔡推薦陳獨秀任北大文科學長。蔡先生甚喜,要我去找陳獨秀同意。不料,獨秀拒絕,他說要回上海辦《新青年》。我再告蔡先生,蔡云‘你和他說,要他把《新青年》搬到北京來辦吧。我把蔡先生的殷勤之意告訴獨秀,他慨然應允,就把《新青年》搬到北京,他自己就到北大來擔任文科學長了。”當然,陳獨秀來任北大文科學長,也與蔡元培曾是故交,且蔡元培得知陳獨秀來京“即往訪,與之訂定”有關。

蔡元培在《我在教育界的經驗》中談到:“北大的整頓自文科起,舊教員中如沈尹默、沈兼士、錢玄同諸君,本已啟革新的端緒。自陳獨秀君來任學長,胡適、劉半農、周豫才、周豈明來任教員,而文學革命,思想自由的風氣遂大流行。”

蔡元培后來在《〈中國新文學大系〉總序》中說:“主張以白話代文言,而高揭文學革命的旗幟,這是從《新青年》時代開始的。”但《新青年》搬到北京后,并未如陳獨秀等人所愿,立即風行天下。

1915年9月15日,《新青年》(原名《青年雜志》)月刊在上海問世。創辦者陳獨秀在第一卷第一號《敬告青年》中說:“國人欲脫蒙昧時代,羞為淺化之民也,則急起直追,當以科學與人權并重”,并以“自主的而非奴隸的、進步的而非保守的、進取的而非隱退的、世界的而非鎖國的、實利的而非虛文的、科學的而非想象的”之六義“明其是非,以供抉擇”。《新青年》創辦之初即鼓勵新文學,提倡文學革命,認定“改良中國文學當以白話為正宗之說,其是非甚明”,在第二卷中公開明示“得當代名流支助”,并在此卷中發表了李大釗的《青春》、胡適的《文學改良芻議》、陳獨秀的《文學革命論》和劉半農的《我之文學改良觀》等經典之作,但刊發后在社會上反響不大,“即便能引起少數知識精英的參與,影響力主要還是局限在小眾范圍內”。這其中的一個重要原因,即是陳獨秀、胡適等人雖口口聲聲倡導白話文新文學,但此前所撰寫刊發的文章幾乎全是文言或半文言文,這在讀者看來豈不自相矛盾,更難以鮮活的形象激起讀者思想和情感的強烈共鳴。已因銷售不過千冊賠本停刊過的《新青年》,再次“因銷路不佳,于1917年8月出完第三卷后停刊”。

1917年夏天,張勛率“辮子軍”入京復辟。三年之中,兩次復辟。在中國“三千年未有之大變局”中,新舊思潮交鋒,國內軍閥混戰,列強虎視眈眈,精英分子們痛感革新中國之艱巨復雜。民眾的覺醒被視為首要,“語文一致”的白話文運動漸成知識界共識和時代洪流。蔡元培對北大的整頓改造,依靠陳獨秀從文科開始大刀闊斧推進,廣聘教員,整頓學風,創設學科,提倡學術,北大面貌為之一新,可謂以“兼容并包之主義”收鼎新革故之實效,變“官僚養成所”為“研究高深學術”之機關和“完全人格”養成所。1917年11月北京大學本科國文門研究所建立,由沈兼士負責;同年12月國文門教授會成立,沈尹默當選為教授會主任。尤為重要的是,《新青年》此時迎來其實現輝煌價值的“具有里程碑性質”的關鍵轉向——由陳獨秀一人主撰的“光桿司令部”,變成了力挺新文化運動的北京大學數位文科教授輪流主編的“同人雜志”。

有了北大做大本營,又有北大同人加盟,《新青年》決定復刊,仍以月刊形式刊發,每卷六期,并正式成立編輯部。自第四卷第一號起由陳獨秀、錢玄同、劉半農、陶孟和、沈尹默、胡適等“編輯部同人”每人負責一期,《新青年》“六大主編”由此得名。后因陶孟和、劉半農預備出國留學,李大釗、高一涵替其主編了第六卷各一期。《新青年》編輯部核心人物陳獨秀是北京大學文科學長,同人皆為北京大學教授,雖然他們思想性格各異,但都以倡導新文化和救國圖存為己任。他們同聲相應同氣相求,傾注心血不計報酬地承擔《新青年》編輯組稿工作,同時也是《新青年》的主要作者。

自此,《新青年》“才真正成為全國性的著名期刊,并且直接開啟了以普及推廣白話文寫作為第一目標的新文化運動”。最早提出“文學改良”的胡適在《中國新文學大系·建設理論集導言》中寫道:“民國七年一月《新青年》復活之后,我們決心做兩件事:一是不作古文,專用白話作文;一是翻譯西洋近代和現代的文學名著。”

《新青年》“自第四卷第一號起,投稿章程也已取消,所有撰譯,悉由編輯部同人,共同擔任”。校長蔡元培攜手北大革新派師生為主體,多以白話文為《新青年》積極撰稿,內容涉及政治、道德、文學、科學、藝術、宗教、教育等領域的改革創新。“在《新青年》發表文章贊同科學和民主的,還有北大的教師高一涵、沈兼士、陳大齊、蔣夢麟、王星拱、朱希祖、楊昌濟、顧孟余、劉文典、吳虞,復旦大學的易白沙等人,這些人都接受過系統的西方文化熏陶,又是具有創見的學術界領袖人物,他們的文章不僅影響了北大的學子,也進而影響整個北京和全國的學界。”因此,北大師生校友的參與積極性迅速提升,《新青年》的影響力和號召力日增。正是因為有了《新青年》同人編輯和主要作者為核心的革新營壘,在中國最高學府“一校一刊”的完美結合中,新文化運動走向高潮。

新詩與白話小說的出現

中國是詩的國度。新文化運動正是以新詩開其端,從而翻開了中國文化新的一頁。

《新青年》以同人雜志復刊的首期,即1918年1月15日出版的《新青年》四卷一號上,刊發胡適、沈尹默、劉半農三人的白話新詩9首,這是后世公認的白話新詩第一次正式出現。胡適雖在1917年2月1日《新青年》第二卷第六號上發表過《朋友》(即后世所稱《兩只蝴蝶》)等新詩,但他曾再三說自己“提倡有心,創造無力”,只是“嘗試”而已。朱自清在《中國新文學大系·詩集·導言》中說:“新詩第一次出現在《新青年》四卷一號上,作者三人,胡適之外,有沈尹默、劉半農二氏,詩九首……”因此往往把四卷一號“三巨頭”的詩作為中國新詩的始作。唐弢主編的《中國現代文學史》中也是如此以為,而且特地作了這樣的說明:“確切地說,白話詩當從1918年1月《新青年》第四卷第一號所載的詩歌算起。”

為倡導白話新詩,當時《新青年》的主要作者,“幾乎都曾粉墨登場”,如李大釗、沈兼士、周作人,陳衡哲、陳獨秀和周樹人等,也“為剛剛誕生的新詩‘搖旗吶喊”,使得新詩壇時“紅杏枝頭春意鬧”。但當時“真正詩才橫溢且持之以恒地進行藝術探索的,不能說絕對沒有,但少得可憐”。周作人曾對此有過相當清醒地評價:“那時候做新詩的人實在不少,但據我看來,容我不客氣地說,只有兩個人具有詩人的天分,一個是尹默,一個就是半農。”

沈尹默為《新青年》寫的新詩,有《月夜》《鴿子》《人力車夫》等18首。從沈尹默新詩取材的內容看,“親民”這一民本視角是其鮮明的導向,而且如胡適等人所言,沈尹默的新詩多從古樂府、舊詞、曲里脫胎出來,在音韻、結構、意境、用字等方面都有極高的造詣。這18首新詩里的《三弦》(原載《新青年》第五卷第二號,1918年8月15日刊發)被公認為是新詩的代表作,曾被收入中學的國文課本。

蔡元培對沈尹默的新詩極為贊賞,他為沈尹默《秋明室詩稿》所作序稱贊其詩:“獨不失溫柔敦厚之旨。宜乎君所為新體詩,亦復蘊偕有致,情文相生,與淺薄叫囂者不可同日語也。”《新青年》第四卷第一號刊發的《月夜》,只有短短四行,卻被譽為新詩史上“第一首散文詩而具有新詩美德”。廢名在《談新詩》中評價說:“與《月夜》同刊的那一些新詩,正是不能有這個散文詩的美德,乃是舊詩的余音。”沈尹默這首詩初看平淡無奇,細品則“其妙處可以意會而不可以言傳”:“霜風呼呼的吹著,月光明明的照著。我和一株頂高的樹并排立著,卻沒有靠著。”

與沈尹默并稱我國新詩開拓者的胡適,對沈尹默的新詩備極推崇。胡適在駁斥一些人把新詩視為洪水猛獸、貶得一無是處時,就列舉沈尹默新詩《月夜》說:“幾百年來哪有這樣的好詩!”在筆者看來,這首詩似有更深的意象—可以看作是在那個特定時代,沈尹默用新詩為《新青年》同人和北大所做的一種形象宣言吧!預示著一個新的時代正在到來,《新青年》同人將和北大這顆“頂高的樹并排立著”。

《新青年》力推的新思想新文化運動取得摧枯拉朽般的勝利,不是其第二、三卷,也不是《新青年》第四卷第一號上新詩“三巨頭”“粉墨登場”和第三號(1918年3月)劉半農與錢玄同演的“雙簧戲”《答王敬軒書》,而是在1918年5月15日,《新青年》第四卷第五號上發表了中國現代第一篇白話小說《狂人日記》,創造了“真文學”“活文學”和“真正國語文學”,不僅揭露了封建禮教“吃人”的本質,更正式宣判了“假文學”“死文學”壽終正寢,成為“文學革命”的典范。這是魯迅的名字第一次出現在《新青年》雜志上,也是作者周樹人第一次起用魯迅作筆名。它就像一聲驚雷,石破天驚,橫空出世,在中國現代文學史和中國現代文化史上成為重要標志。此后,魯迅“便一發而不可收”,先后在《新青年》上使用“唐俟”“魯迅”等筆名共發表54篇作品。魯迅由此被公認為中國新文化運動的旗手。

關于《狂人日記》的誕生,魯迅說自己因為:“見過辛亥革命,見過二次革命,見過袁世凱稱帝,見過張勛復辟,……于是失望,頹唐得很了。”就想在紹興會館抄古碑中“暗暗消去生命”。面對錢玄同“你可以做一點文章”的邀約,有了著名的“鐵窗說”:“假如一間鐵屋子,是絕無窗戶而萬難破毀的,里面有許多熟睡的人們,不久都要悶死了,然而是從昏睡入死滅,并不感到就死的悲哀。現在你大嚷起來,驚起了較為清醒的幾個人,使這不幸的少數者來受無可挽救的臨終的苦楚,你倒以為對得起他們么?”錢玄同答曰:“然而幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望。”此后接連幾天,錢玄同都來拜訪魯迅,在錢玄同的催約下,魯迅漸覺希望在于將來,確不可抹殺,便答應為《新青年》撰稿。

魯迅思想深邃銳利、筆力沉雄犀利,得到了《新青年》同人的一致認可。他和弟弟周作人雖不在《新青年》同人之列,卻能受邀討論有關《新青年》重要事宜。陳獨秀在給周作人的信中對魯迅小說表示贊賞:“魯迅兄做的小說,我實在五體投地的佩服。”后來,魯迅在《我怎么做起小說來》一文中專門提到:“《新青年》的編輯者,卻一回一回的來催,催幾回,我就做一篇,這里我必得記念陳獨秀先生,他是催促我做小說最著力的一個。”從魯迅日記看,自《新青年》組建編輯部后,錢玄同、劉半農、沈尹默等人都在不停鼓動他創作小說、雜文及詩歌,而他們也一直保持著深厚的友誼。就這樣,在一篇篇“遵命文學”中,魯迅逐步走出了自我的“彷徨”,發出了時代的“吶喊”,成為了中國現代文學的奠基人和主將。

《新青年》雖從第四卷第一號始,已在刊載白話文和使用新式標點,但《新青年》全部改用白話文,全面采用新式標點符號排版,是從1918年5月15日出版的《新青年》第四卷第五號開始的。“一代名刊”的這一做法,被迅速推廣到全國各地報刊。《新青年》主推的白話文運動如火如茶,促使政府頒布訓令和批準有關議案,白話文和新式標點旋即在全國各類學校課本中開始普及,遂使白話文風行全國,代替文言文獲得了語言的正統地位。語言和文字統一,則讓更多的人通過閱讀掌握文化,方便生活,使人民的思想得到有史以來的第一次大解放。

而《新青年》第四卷第五號的輪值主編,正是沈尹默。除此期外,沈尹默還編輯了《新青年》第五卷第五號、第六卷第六號。沈尹默晚年回憶這段經歷時說“因為眼睛有病,且自付非所長”,因此輪到他編輯時,請玄同、半農幫忙代編,并說“編輯委員則僅付名義而已”。這固然不可全看作是謙辭,但也說明《新青年》同人雖是自愿組合編刊,但其相知相惜情誼深重。周樹人、周作人兄弟雖不具體編刊,但二人撰稿甚多,且對辦刊操心甚多,故也往往被看作《新青年》同人。《北京大學中文系簡史》中稱:“錢玄同、沈尹默、劉半農和稍后進校擔任國文系教授的吳虞等都是新文化運動的主將。”隨后陳大齊、王星拱等一大批主力教授群體和更多的追求進步的學生群體加入作者隊伍,《新青年》成為胡適所說的“代表和創造了一個時代”的雜志。“因為北京大學一批知名教授加盟,自第四卷第一號改為同人雜志,致力于文學革命和思想革命,發行量增至1.51.6萬冊。”

正因為《新青年》在中國當時思想文化界獨領風騷,與其相呼應的《新潮》《每周評論》等報刊,以及后來“文學研究會”“創造社”和“雨絲社”等新文學社團迅速崛起,加之蔡元培校長所倡導的哲學研究會、新聞學研究會、歌謠研究會、書法研究會等各類學術團體雨后春筍般出現,和與其相抗衡的國故派、學衡派、調和派、玄學派們,展開新舊思潮、新舊文化、新舊文學的激戰。

中華新文明的創造

新文化運動在點燃五四運動之后,必將在中國醞釀出新的文明。

1919年5月4日,巴黎和會中國外交失利的消息傳入北大,北京爆發“外爭國權,內除國賊”的五四運動,震驚了中國,也震驚了世界。這“是一場中國人民為拯救民族危亡、捍衛民族尊嚴、凝聚民族力量而掀起的偉大社會革命運動,是一場傳播新思想、新文化、新知識的偉大思想啟蒙運動和新文化運動”,“實現了中國人民和中華民族自鴉片戰爭以來第一次全面覺醒。經過五四運動洗禮,越來越多中國先進分子集合在馬克思主義旗幟下,1921年中國共產黨宣告正式成立,中國歷史掀開了嶄新一頁”。

《新青年》雜志是新文化運動的發起者和組織者,也被公認為是五四運動的司令部。五四運動以來,許多當事者和旁觀者有大量的回憶,政學兩界也大有論述。張耀杰在《北大教授:政學兩界人和事》一書中所做的有關結論,代表了很多人的觀點:“如果沒有陳獨秀應蔡元培之邀到北京大學就任文科學長,以及隨之而來的胡適、錢玄同、劉半農、沈尹默、陶孟和、高一酒、李大釗、周作人、周樹人、劉文典、朱希祖、沈兼士、張慰慈、王星拱、傅斯年、羅家倫等北大師生志同道合的風云際會,就不可能有《新青年》四至六卷的輝煌鼎盛,連同五四運動及新文化運動的波瀾壯闊。隨之而來的中國文化史、教育史、思想史乃至于政治史,也將會出現大不相同的另一種變局。”筆者比較認同這一觀點。之所以說“比較認同”,是因為這一觀點比較中肯,與蔡元培、陳獨秀、毛澤東、梁漱溟等人的看法近似,但其對《新青年》同人出場先后及其影響的表述不甚精準明了,《新青年》的重要作者還有遺漏。

《新青年》深刻影響了五四運動,五四運動也深刻影響了《新青年》。在1918年10月15日《新青年》第五卷第五號上,李大釗就已針對俄國“十月革命”勝利發表《庶民的勝利》《Bolshevism(布爾什維主義)的勝利》,預言:“試看將來的環球,必是赤旗的世界!”1919年5月,李大釗主編的《新青年》第六卷第五號為“馬克思主義專號”,李大釗所著的《我的馬克思主義觀》這篇“中國人系統介紹馬克思學說的開山之作”,就在這一期和沈尹默主編的《新青年》第六卷第六號連續刊發。該著作在中國首次介紹并摘譯了《共產黨宣言》,還系統地介紹了馬克思的三大學說,在當時思想界產生重大影響。1920年3月31日,李大釗在北京大學“亢慕義齋”(“亢慕義”是德文“共產主義的”譯音),發起成立“馬克思學說研究會”,組織有志于研究馬克思主義的青年學子成立收集和翻譯馬克思、恩格斯、列寧等人著作的小組,促使馬克思學說和俄國革命理論在中國得到更深入傳播。毛澤東、周恩來、鄧中夏等人,就是在這里讀到《共產黨宣言》等馬列主義文獻,堅定了自己的信仰,“走上馬克思主義之路”的。

作為《新青年》創辦者和同人主編的核心、“五四運動的總司令”,陳獨秀此時不僅接連寫下數十篇檄文,痛斥強權政治,還決意采取“直接行動”。1919年6月11日,陳獨秀因親自上街散發《北京市民宣言》傳單而被捕。“出了研究室就入監獄,出了監獄就入研究室”,陳獨秀以此作為人生之信條。五四之后,《新青年》編輯部同人對辦刊方向產生意見分歧。9月16日在被李大釗等友人營救出獄后,10月5日陳獨秀約《新青年》同人在胡適家中開會:商定自第七卷第一號起,由陳獨秀一人獨自編輯《新青年》。

1920年2月,陳獨秀面臨再次被捕。經沈尹默昆仲設法通風報信脫險后,李大釗雇騾車陪伴掩護其返滬。高一涵后來曾著文稱,就是在這路上,“南陳北李”相約建黨。此時陳李二人認定:國事勢危,民不聊生,要“于政治、社會、文學、思想種種方面開辟一條新途徑,創造一種新生活”,唯有抱定“雖千萬人吾往矣”的犧牲精神,創建中國共產黨,才能救中國,才能創立新國家、創造新文明、創建新社會。

因陳獨秀返滬,《新青年》自第七卷第四號(1920年3月)起,改在上海編輯出版。從第七卷第一號至第五號,《新青年》成為匯聚各種思潮的刊物,陳獨秀在比較、鑒別中,由激進民主主義者成為堅定馬克思主義者。1920年5月1日,《新青年》出版第七卷第六號為“勞動節紀念號”。1920年8月陳獨秀發起成立上海共產主義小組,同年9月李大釗在北大成立共產主義小組。

從第八卷第一號起,《新青年》成為中國共產黨上海發起組機關刊物。《新青年》學術文藝氣息的淡化,引起胡適等部分同人不滿,因此同人投稿大為減少。因遭查禁,《新青年》只得轉入秘密編印,出版了第九卷一至五號。“《新青年》第九卷雖然政治色彩更為鮮明,但仍然刊登了北京同人的來稿,如胡適、周作人、劉半農、劉大白的詩歌,魯迅的小說《故鄉》。”1923年6月15日,在中共“三大”后,《新青年》成為中共中央理論性機關刊物,改為季刊出版。1924年12月被迫休刊。1925年4月后成為不定期刊出版,直至北伐戰爭爆發停刊。

《新青年》自1915年9月15日創刊,至1926年7月25日出版“世界革命號”終刊,歷時10年10個月零10天,共出版月刊9卷,出版季刊4期、不定期5號,共出63期。

一本雜志,一所大學,一批師生,喚醒了一個時代的青年,也喚醒了這個國家的人民,扭轉了一個時代的風氣,也扭轉了一個古老民族的命運。這在古今中外的歷史上,恐怕都是絕無僅有的。

作為《新青年》同人編輯和五四運動前后親歷者之一,沈尹默先生曾被任命為中央文史研究館副館長,他還向毛澤東主席建議倡議成立了上海中國書法篆刻委員會并出任主任委員。他晚年在《回憶五四》的工筆小楷手跡中,留下這樣的評語:“五四的確是舊思想與新思想,舊文化與新文化的分水嶺。”并說五四運動使自己“以前像枯井似的心情,起了無限波瀾”。五四運動四十周年時,沈尹默先生又賦雜詩一首《五四運動四十年紀念日雜感》,闡述對當時一些人和事的看法:“會賢堂上閑風月,占斷人間百十年。一旦趙家樓著火,星星火種便燒天。巧言惑眾者誰子,庸妄名流誤國家。不愿反帝反封建,卻談五鬼鬧中華。當日青年色色新,打孔家店罵陳人。烏煙瘴氣終須掃,但恨從來欠認真。無頭學問昔曾嗤,厚古崇洋等失宜。可畏后生尤可愛,不應弟子不如師。成毀紛紜四十年,史編五四要增刪。不是中國共產黨,看誰重整好河山。”

今天看來,《新青年》開啟的新文化運動及五四運動,其最大歷史功績是再造了一個“青春中國”。一百年前,《新青年》所擁護的“德先生”與“賽先生”,如同襁褓中的嬰兒,如今已是英姿勃發;所孕育的中國共產黨,已帶領國人從站起來、富起來到強起來;所開啟的新文化運動,被五四一輩人稱為“中國的文藝復興”,如今正方興未艾。

陳獨秀在《新青年》創刊號《敬告青年》最后寫道:“宇宙間之事理無窮,科學領土內之膏腴待辟者,正自廣闊。”當中國共產黨領導中國人民堅定走中國特色社會主義道路,克服一切困難和挑戰,實現民族偉大復興和全面現代化,并積極參與全球治理構建“人類命運共同體”,這將是對近代以來中國文明困境、國家困境、社會困境的徹底克服。

(作者單位:安康市發展研究中心)

責任編輯:陳春曉