2018—2019年汛期小浪底水庫排沙運用分析

李珍 江穎 安靜泊

摘 要:2018—2019年汛期,黃河來水量大,小浪底水庫連續兩年實施了低水位、長歷時、大流量、高含沙的排沙運用,取得了顯著的排沙效果。基于小浪底水庫實際排沙運用情況,分析水庫排沙影響因素,采用回歸分析方法建立水庫排沙比計算公式,結果表明庫區蓄水量、壩前最小水深、入庫流量、水平回水長度等與水庫排沙比關系較為密切,相關系數均在0.80以上,經實測資料驗證,排沙比計算公式可較好地模擬水庫排沙情況。進一步結合壩區地形觀測資料,分析近壩區泥沙沖淤變化。2014年以來,受泄流底孔排沙影響,距壩4.5 km范圍內河床比降穩定在4.3‰~5.1‰之間;進水塔前泥沙淤積最低高程在176~181 m之間變化,當前左岸泥沙淤積高程逐步抬升,坡度逐漸變陡,尚未形成穩定邊坡,而右岸受山體控制,坡度大,泥沙淤積量少。

關鍵詞:排沙比;敞泄排沙;庫壩區淤積;小浪底水庫

中圖分類號:TV697.1;TV882.1

文獻標志碼:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2021.09.006

引用格式:李珍,江穎,安靜泊.2018—2019年汛期小浪底水庫排沙運用分析[J].人民黃河,2021,43(9):32-37.

Analysis of the Sediment Discharging Effect of Xiaolangdi Reservoir in 2018-2019 Flood Seasons

LI Zhen, JIANG Ying, AN Jingbo

(Xiaolangdi Multi-Purpose Dam Project Management Center, Ministry of Water Resources, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: In the flood seasons of 2018 and 2019,the inflow of Xiaolangdi Reservoir was higher than before and it was the first time that the operation of low reservoir level, long duration,large discharge, and high sediment concentration was applied for two consecutive years, which effectively scoured the sediment in the reservoir area.? This paper analyzed the influencing factor of sediment discharge and established the calculation formula of the reservoir sediment discharge ratio by the regression analysis method, based on the actual sediment discharge operation of the reservoir. The results point out that pondage, lowest water depth and inflow are most closely related to sediment discharging, with a high correlation above 0.80. The calculation formula for the sediment discharge ratio verified by the measured data can simulate the sediment discharge of the reservoir well. Based on the observation data of the topography of the reservoir dam area, the sediment scour and silting change in the dam area were analyzed, and it was proposed that the river bed gradient within 4.5 km of the reservoir area had been stabilized between 4.3‰ and 5.1‰ since 2014, under the influence by the discharge bottom hole. The lowest elevation of sediment deposition in front of the intake tower varies between 176 m and 181 m. On the right bank in front of the dam, the sediment deposition elevation gradually rises and the slope becomes steeper. Currently, a stable slope has not been formed. As the left bank in front of the dam is close to the mountain with a high slope and there is little sediment accumulation.

Key words: suspended sediment discharge ratio; open drain sediment; sediment deposition in reservoir dam area; Xiaolangdi Reservoir

小浪底水庫位于黃河中游最后一個峽谷河段,壩址距下游花園口水文站128 km,處于控制黃河下游來水來沙的關鍵部位,壩址以上控制流域面積為69.4萬km2,占黃河流域總面積的92.3%,是解決黃河下游防洪減淤等問題不可替代的關鍵性工程。工程開發任務以防洪(包括防凌)減淤為主,兼顧供水、灌溉、發電,除害興利,綜合利用[1]。小浪底水庫自1999年10月下閘蓄水以來,取得了巨大的社會、經濟和生態效益。截至2020年4月,小浪底水庫已累計淤積泥沙32.86億m3,處于攔沙后期第一階段。水庫運用以蓄水攔沙和調水調沙運用為主,如何科學調控水沙,減緩庫區泥沙淤積,長期發揮以防洪減淤為主的綜合利用效益是當前小浪底水庫運用面臨的重大技術問題。

2018—2019年汛期,黃河上中游地區降水偏多,干流洪水洪量相對較大、持續時間較長。黃河防汛抗旱總指揮部抓住有利時機,積極應對,實施小浪底水庫降低水位排沙運用,充分利用洪水入庫過程沖刷庫區淤積的泥沙,實現了庫容恢復和河道多排沙的目標。2018—2019年汛期降低水位排沙運用期間,小浪底水庫排沙量分別為3.63億、4.67億t,排沙比分別達到237%、346%,無論排沙量還是排沙比均高于以往歷次排沙運用。

筆者通過研究2018—2019年排沙運用情況,結合以往水庫排沙資料,分析小浪底水庫排沙影響因素,并以此為基礎建立排沙比計算公式,同時研究水庫排沙對壩區漏斗淤積形態的影響,以期為今后小浪底水庫調度運用提供參考。

1 2018—2019年汛期小浪底水庫排沙運用情況

1.1 2018年汛期

2018年汛期,黃河流域降水量較常年偏多24%,強降水主要集中于上中游的龍劉區間、劉蘭區間、蘭托區間和山陜區間北部。受降水影響,黃河上游共出現3次編號洪水[2],中游涇渭河、山陜區間及黃河下游大汶河也相繼出現了明顯的洪水過程。

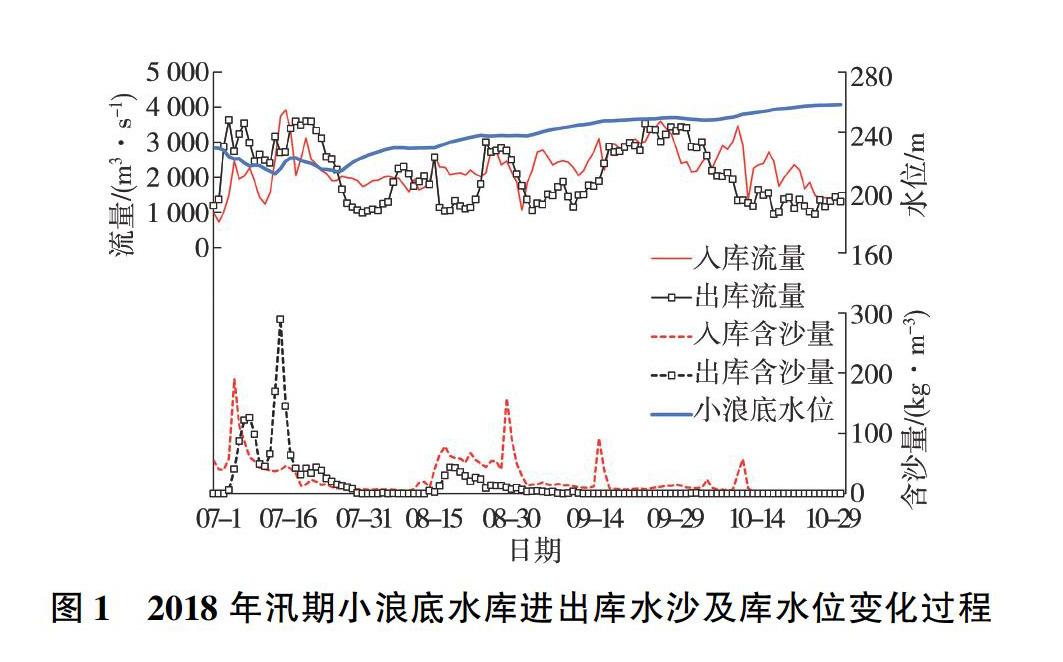

為應對渭河洪水和上游來水,在洪水來臨前,7月3日小浪底水庫開始加大下泄流量,騰庫迎洪,降低庫水位排沙減淤。7月4日5時30分,水庫異重流開始排沙出庫,7月13日庫水位最低降至211.77 m(相應蓄水量2.0億m3),低于淤積三角洲高程10.59 m,出庫含沙量明顯增大,最大出庫含沙量達到369 kg/m3。考慮到進入下游的高含沙水流可能導致下游洪峰增大,高含沙水流出庫期間適當減小了出庫流量。隨著入庫洪水流量減小,小浪底水庫7月22日后逐級減小下泄流量,7月27日減小至1 000 m3/s,水庫開始逐步回蓄,降水排沙階段結束。8月20日前按不超過汛限水位230 m運用,8月21日起向后汛期汛限水位過渡。

7月4—27日小浪底水庫降水位排沙運用期間,水庫入庫沙量為1.54億t,排沙比為265.9%,平均出庫含沙量為59.3 kg/m3。整個汛期(7—10月,下同)小浪底水庫入庫水量為241.5億m3,入庫沙量為4.84億t,出庫水量為221.9億m3,出庫沙量為4.66億t,水庫總體呈現微淤,淤積量0.18億t。2018年汛期小浪底水庫進出庫水沙及庫水位變化過程見圖1。

1.2 2019年汛期

2019年汛期,黃河流域暴雨過程頻繁,強降水落區重疊度高,雨區主要集中在黃河源區、涇渭洛河、山陜區間。黃河源區降水持續時間長,降水總量大,山陜區間降水主要發生在7月下旬至8月上旬,涇渭洛河降水主要發生在6月下旬至8月初。受降水影響,汛期流域洪水過程多、歷時長、發生時間早,上、中、下游河道洪水洪量較大,編號洪水出現4次,其中上游3次、中游1次[3]。

為應對渭河洪水和上游來水,小浪底水庫汛前合理調控出庫流量,于6月底降至汛限水位235 m。為增強水庫排沙效果,水庫7月1日后繼續大流量下泄,實施降水位排沙運用,下泄控制流量最大為4 200 m3/s。7月20日庫水位降至210 m附近后運行至8月1日,小浪底水庫按進出庫平衡運用,最低庫水位為7月26日的209.12 m。8月1日20時,水庫開始按流量1 400 m3/s下泄,庫水位逐步升高,至8月5日庫水位漲至220 m左右。為應對中游洪水及九號臺風“利奇馬”可能帶來的影響,8月5日水庫再次實施降水位運用,至8月9日庫水位降至213 m附近,而后根據來水情況,逐步減小下泄流量,8月12日下泄流量減小至500 m3/s,8月21日庫水位回升至233.96 m,開始向后汛期汛限水位過渡。9月中下旬,為應對第3號洪水,水庫又進行了防洪運用。

7月14日—8月12日水庫降水位排沙運用期間,水庫入庫沙量為1.23億t,排沙比為325.6%,平均出庫含沙量為42.9 kg/m3。整個汛期小浪底水庫入庫水量為220.9億m3,入庫沙量為2.74億t,出庫水量為220.0億m3,出庫沙量為5.45億t,水庫沖刷2.71億t。2019年汛期小浪底水庫進出庫水沙及庫水位變化過程見圖2。

2 水庫排沙影響因素分析

2.1 水庫排沙影響因素相關性分析

水庫排沙與入庫水沙、庫區地形及水庫運用方式等密切相關。一般用出庫沙量與入庫沙量的比值即排沙比η表示水庫排沙效果,影響水庫排沙比的因素眾多,如入庫流量、出庫流量、庫區蓄水量、壩前運用水位、前期淤積量等。以往專家開展了大量的研究,如涂啟華等[4]、張啟舜等[5]基于實測資料,得到水庫排沙比與水庫蓄水量成反比,與入庫流量成正比;焦恩澤等[6]綜合考慮進出庫流量、入庫含沙量、水面坡降、庫容等影響因素,提出同時適用于水庫壅水排沙和明流排沙的排沙比公式;黃仁勇等[7]利用逐步回歸法研究表明V/Q(水庫蓄水量與出庫流量之比)為出庫排沙比的主要影響因素;張帥等[8]分析了小浪底水庫汛期排沙比與入庫平均含沙量、進出庫平均流量、平均庫容等影響因素之間的相關程度;王婷等[9]通過分析水庫降水沖刷效果影響因素,認為適時降水沖刷可以合理處理長期保持有效庫容和減少黃河下游河道淤積的關系。

統計2004年以來小浪底水庫調水調沙期間降低水位排沙時水庫運用指標和水沙特征值,見表1;采用最小二乘法分析各影響因素與排沙比的相關系數,見圖3。可以看出,水庫排沙期庫區有效蓄水量、壩前平均水深、壩前最小水深、入庫流量、水平回水長度、前期淤積量等因素對水庫排沙影響較大,其中有效蓄水量、壩前最小水深、水平回水長度、入庫流量與水庫排沙比的相關系數均在0.80以上。

當前小浪底水庫主要以異重流形式排沙,水庫回水末端斷面流量、含沙量過程是異重流形成并持續運行的動力條件,在一定的庫區河床邊界條件下,水庫運用水位越低,回水末端以上庫區自然河段就越長,調水調沙期三門峽水庫下泄大流量“清水”沖刷恢復的含沙量就越高,形成的水庫異重流挾沙能力強且能量大,加之水庫蓄水較小,異重流向壩前運動過程中能量消耗不大,排沙出庫的含沙量相應就越高。若后續洪水流量大、持續時間長,則前期形成的異重流得到源源不斷的動力補充,水庫排沙效果就更明顯。

2018年、2019年小浪底水庫排沙效果明顯,主要是因為異重流排沙期間小浪底水庫運用水位較低,平均水位分別為218.30、215.99 m(相應壩前平均水深分別為43.30、40.99 m),最低水位為211.80、209.00 m(相應壩前最小水深分別為36.80、34.00 m),加之后期洪水時間長,異重流排沙的后續動力充足,因此水庫排沙比、排沙量均居歷次前列。2012年、2013年調水調沙期間小浪底水庫運用水位較低,水庫排沙比也相對較大,但入庫水量較小,異重流后續動力不足,水庫排沙量相對較小。

2.2 水庫排沙比計算公式

選取與小浪底水庫排沙密切相關的庫區有效蓄水量、入庫流量等因素,建立水庫排沙比計算公式,對排沙比影響較大的壩前最小水深、水平回水長度與庫區有效蓄水量直接或間接相關,對排沙比的影響可通過庫區有效蓄水量表達。采用回歸分析方法建立水庫排沙比的計算公式如下:

η=1.808(Q入V有效)0.737(1)

式中:η為排沙比,%;V有效為水庫排沙期有效蓄水量,億m3;Q入為入庫流量,m3/s。

利用歷年排沙資料對式(1)進行驗證,排沙比公式計算值與實測值對比見圖4,計算值與實測值的擬合度達0.88,故可以認為本排沙比公式可較好地模擬水庫排沙情況。

根據水庫排沙比計算公式可以看出,要取得較好的排沙效果,小浪底水庫排沙期間要提前預泄,降低庫水位,在洪水入庫前保持較小的蓄水量,使異重流更易潛入并較好地排泄出庫。當然,水庫異重流的排沙效果還與庫區地形(如比降、庫區斷面形態)、入庫懸移質泥沙組成、排沙期孔洞組合調度及泄流量等因素有關,本次針對小浪底水庫提出的水庫排沙比計算公式可為近期水庫排沙調度方案制定提供參考。今后,隨著水庫泥沙淤積,河道斷面形態發生明顯變化時,水庫排沙特性也可能發生相應變化。

3 壩區漏斗形態變化分析

隨著小浪底水庫庫區泥沙淤積量增加,淤積三角洲頂點逐步向壩前推進,淤積面不斷抬高,樞紐泄水孔洞泥沙淤堵的風險越來越大。水庫排沙比可以反映庫區沖淤狀態,但無法表達近壩區沖淤變化過程,有必要進一步分析壩區泥沙沖淤變化。小浪底水庫距壩4.5 km范圍內設置了31個漏斗測驗斷面,距壩210 m以內斷面間距為50 m,距壩210~710 m范圍內斷面間距為100 m,距壩710 m以上的漏斗區范圍內斷面間距為100~200 m。

3.1 縱剖面形態變化

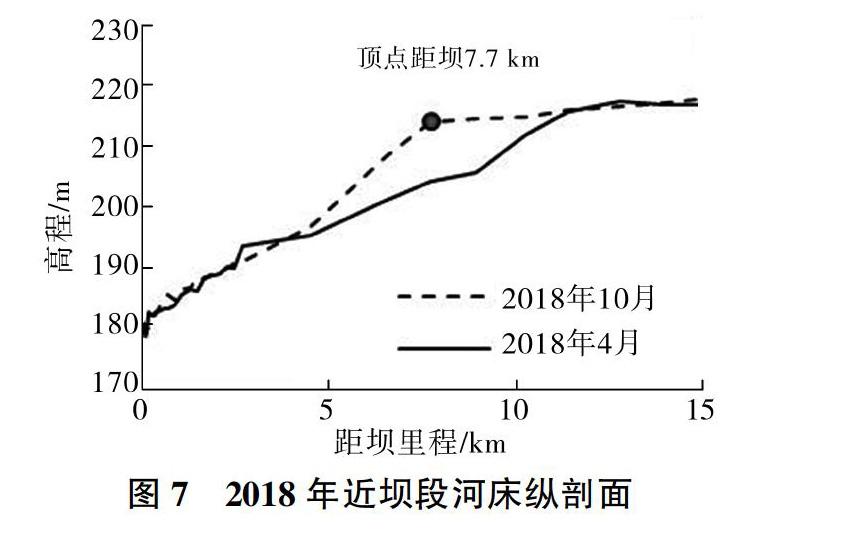

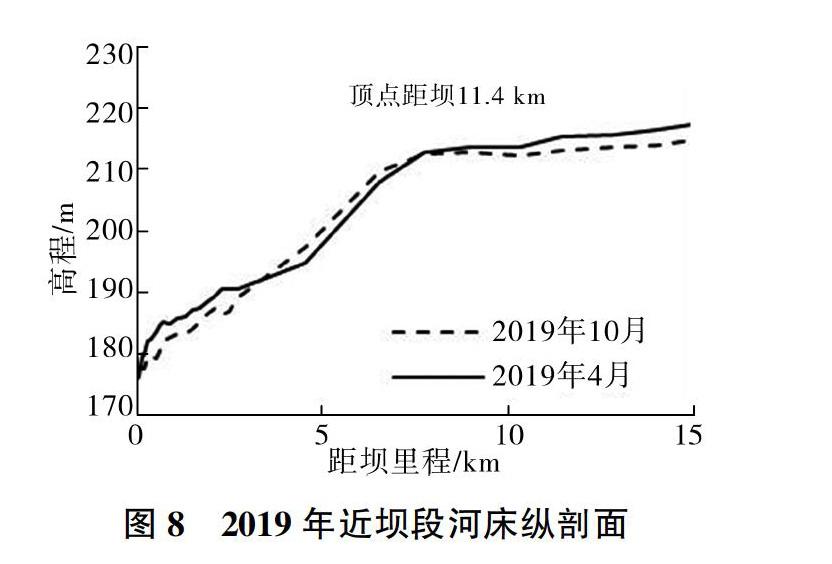

小浪底水庫壩區縱剖面形態變化見表2、圖5、圖6。隨著小浪底庫區泥沙淤積量增加,淤積三角洲頂點逐步向壩前推進,淤積三角洲前坡段(距壩約10 km范圍內)比降變大,2019年10月比降達到4.7‰。壩區4.5 km范圍內河床比降也逐步變大,受泄流底孔排沙影響,2014年以來比降基本穩定在4.3‰~5.1‰。

2018年、2019年水庫近壩段(距壩15 km范圍內)縱剖面變化見圖7和圖8。受汛期降低水位排沙影響,2018年汛期水庫淤積三角洲頂點向壩前推進3.7 km,距壩4.5 km范圍內水庫縱剖面變化不大,4.5 km以上至三角洲頂點河段河床發生明顯淤積。2019年汛期水庫淤積三角洲頂點位置未發生變化,距壩4.5 km范圍內河床發生明顯沖刷,沖刷深度2~3 m,4.5 km以上至三角洲頂點河段河床發生淤積。

3.2 橫斷面形態變化

HHLD01斷面(距壩60 m)形態變化見圖9,進水塔前斷面形態變化見圖10。可以看出,受水庫泄流排沙影響,進水塔前泥沙淤積最低高程在176~181 m之間變化。進水塔左岸壩前泥沙逐步淤積抬升,泥沙淤積高程已達205 m,隨著壩前淤積厚度增加,坡度逐漸變陡,尚未形成穩定的邊坡。進水塔右岸受山體控制,坡度大,泥沙淤積量少。

2018—2019年HHLD01斷面形態變化見圖11和圖12。2018年汛期水庫降低水位排沙運用,壩前含沙量較高,泥沙在壩前明顯落淤,平均淤積厚度達到10 m,進水塔前泥沙淤積最低高程為178.1~180.2 m。2019年汛期壩前泥沙平均淤積厚度為5 m左右,進水塔前泥沙淤積最低高程為176.1~176.9 m。

4 結 論

(1)2018—2019年汛期,黃河上中游地區降水偏多,干流河道洪水洪量相對較大、持續時間較長,小浪底水庫實施了降低水位排沙運用,充分利用入庫洪水過程沖刷庫區淤積的泥沙,取得了較好的排沙效果,有效減緩了庫區泥沙淤積。2018—2019年汛期降水位排沙運用期間,小浪底水庫排沙量分別為3.63億t、4.67億t,排沙比分別達237%、346%。

(2)分析水庫排沙期庫區有效蓄水量、壩前平均水深、壩前最小水深、入庫流量、水平回水距離、前期淤積量等因素對水庫排沙的影響,表明庫區有效蓄水量、壩前最小水深、水平回水長度、入庫流量與水庫排沙比關系較為密切,相關系數均在0.80以上。采用回歸分析方法建立了排沙比計算公式,可為近期水庫排沙調度方案制定提供參考。

(3)分析庫區壩前泥沙淤積形態的變化,結果表明,隨著小浪底庫區泥沙淤積量增加,淤積三角洲頂點逐步向壩前推進,淤積三角洲前坡段逐年變陡,2019年10月比降達到4.7‰。距壩4.5 km范圍內河床比降也逐步變大,受泄流底孔排沙影響,2014年以來比降穩定在4.3‰~5.1‰。進水塔前泥沙淤積最低高程在176~181 m之間變化,進水塔左岸壩前泥沙逐步淤積抬升,坡度逐漸變陡,目前尚未形成穩定的邊坡。進水塔右岸受山體控制,坡度大,泥沙淤積量少。

參考文獻:

[1] 李曉宇,李焯,郭銀.小浪底水庫2018年主汛期防洪預泄排沙效果分析[J].人民黃河,2019,41(12):13-15,19.

[2] 魏軍,任偉,楊會穎,等.2018年汛期黃河水沙調度實踐[J].人民黃河,2019,41(5):1-4,8.

[3] 水利部黃河水利委員會.2019年汛期黃河洪水技術總結[R].鄭州:水利部黃河水利委員會,2019:12.

[4] 涂啟華,楊賚斐.泥沙設計手冊[M].北京:中國水利水電出版社,2006:133-155.

[5] 張啟舜,張振秋.水庫淤積形態及其過程的計算[J].泥沙研究,1982,7(1):1-12.

[6] 焦恩澤,林斌文.水庫淤積的簡化估算方法[J].人民黃河,1982,4(1):9-15.

[7] 黃仁勇,談廣鳴,范北林.三峽水庫蓄水運用后汛期洪水排沙比初步研究[J].水力發電學報,2013,32(5):129-133,152.

[8] 張帥,夏軍強,李濤.小浪底水庫汛期排沙比研究[J].人民黃河,2018,40(1):7-11.

[9] 王婷,馬迎平,張俊華,等.小浪底水庫降水沖刷效果影響因素試驗研究[J].人民黃河,2014,36(8):4-6.

【責任編輯 張 帥】