一堂“失敗”的好課

“樹葉中的比”是蘇教版六上數學教材中的一節實踐活動課。本節課有較強的探索性、實踐性和綜合性,需要學生通過測量、計算、比較同一種樹葉的長和寬的比值,發現樹葉中隱藏的秘密。對于這樣一節實踐活動課,我們要讓學生獲得什么樣的認知?究竟是要讓學生發現書中早已確定的結論,還是在實踐中得到自己的思考?又如何在課堂中關注兒童的真問題、真思考以及“真結論”呢?本課教學,我想更注重學生的探究過程,讓學生真參與、真實踐。

一、發現研究特例

我提前布置學生自己找不同的樹葉——考慮當下的生活環境以及其他原因,我并沒有要求每人每種找10片,而是各找幾片,盡可能多找幾種。這樣能夠多找出幾種不同樹葉,并且每一種樹葉可以湊成10片進行研究,真正參與的人就會更多一些。

實際教學時學生帶的樹葉種類不少,數量不多,但也能夠找出幾種數量較多的樹葉,教學就采用現場統計數據的方法進行。以香樟樹葉、黃芽樹葉、枇杷葉為例,通過研究我們得出了結論:同一種樹葉雖然大小可能不同,但形狀是相似的,長與寬的比值都比較接近。但當我們繼續研究柳樹葉時,問題來了。

表1中的統計符合我們的預期,相同的樹葉長與寬之比大致相當,有差距,這種差距雖然有點大,但長與寬的平均比值7.64符合柳葉狹長的特征,并且所有樹葉長與寬的比值基本在平均值上下,差距不是太大。學生對此的觀點是:有些柳樹營養好,樹葉長得胖一些,有的營養不足,長得瘦一些,但基本能夠看出柳葉的特點:細而長。正當我以為可以得出預期結論時,有學生提出質疑:為什么第2片柳樹葉和第4片柳樹葉長與寬之比差距會這么大?比值11.4與比值5.15之間的差距確實大,雖然都是狹長,但這個差距超過2倍。此時無法順勢得出結論,必須面對學生真實的疑問進行探究:可能是什么原因呢?

課無法按預設進行,只能讓學生仔細觀察這幾片柳葉,很快學生發現原因了:樹葉的新舊有變化,樹葉4采集時間較短,肥嫩有汁,葉子更寬一點,長與寬的比值稍小;樹葉2采集時間稍長,葉子本來就老,并且更干燥,所以顯得更細長。因為這兩片葉子不是同一人所采,也有學生提出可能是樹的原因,柳樹的生長環境不一樣,才會導致樹葉有如此差距。

二、確認材料問題

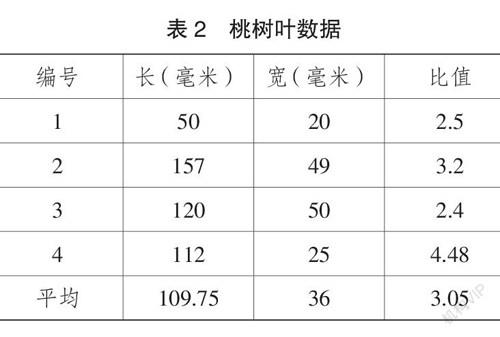

解決了上述問題,我們繼續研究桃樹葉,誰知同樣的問題又來了。許多學生發現表2中的4片桃樹葉有3片長與寬的比值接近3,但4號桃樹葉的數據差距特別大。這個問題讓學生陷入了沉思,很快有學生隨手拿桃葉進行觀察和交流。

交流之后,學生發現1號是在自家果園采的,2號桃葉是在公園采的,3號是在小區綠化帶采的,4號是在路邊采的。同時,學生形成了自己的觀點:桃葉不是同一棵樹上的,也不是在同一地點的,雖然都是桃葉,可是桃樹生長的環境不同,有的長在桃園,土地肥沃,有的長在路邊,土質很差,所以所長的雖然都是桃葉,但長得各不相同,正是這個不同導致桃葉長與寬比值相差大。

但這是全部原因嗎?學生繼續討論,很快進一步提出了新觀點:桃的種類很多,有毛桃、有水蜜桃,這4種桃葉雖然都是桃葉,是哪一種桃葉呢?是呀,果園里的是水蜜桃,而路邊的只是毛桃,種類不同,這也是造成比值差距較大的原因。

看來,今天的研究不成功的原因有很多,我們似乎找出了不成功的原因。我深知如果要誘導學生獲得滿意的數據很簡單——在選材時就特別注意,選擇差不多形狀的樹葉。但這不是我想要的結果,也不應該是我們所追求的結果,課可以上不完,但結論不要輕易灌輸給學生,必須要讓學生在真實環境中面對真實數據進行真實的思考,進行真實的分析,獲得真實的結論才行。問題必須由學生來思考——我們應該怎樣做?

三、開展新的研究

通過交流,學生提出了進行再次研究的建議:每個人采10片樹葉,要在同一棵樹上采,這樣所有樹葉長與寬的比值差距就不會太大。學生的理由是,這樣就不會有生長環境的差異,也不會有種類的區別。這是個好建議,這樣能夠確保樹葉的種類相同,達成共識。我再次強調即便在同一棵樹上選擇樹葉也應該是隨機的——如果你刻意選擇,那么研究的價值不大。

課后,學生通過后續研究得到進一步的結論:(1)同一棵石榴樹同一枝頭的葉片長與寬比值差距特別明顯,有的近似圓,長與寬比值接近1,有的相對狹長,比值超過3,并且不同葉片形狀也存在明顯差異;(2)同一棵香樟樹同一個枝頭上的葉片比值差距達2倍,最大的長與寬比值超過最小的2倍。葉子的生長并不是我們數學中的按比例增長,葉子受到位置、光照、雨水等影響,有的修長,有的稍胖,有的先長長后長胖,有的先長胖后長長。每一個枝頭都有一片獨特的香樟葉,形狀與其他葉子明顯不一樣,所以通過長與寬的比值來判定香樟葉形狀不夠科學。

至此,學生對“樹葉中的比”形成較為完整的認識——有些樹葉的長與寬的比值符合教材中的結論,比值更接近所有數據平均值。但并非所有樹葉都如此,有些樹葉長與寬的比值差距明顯較大,還有些樹葉即便是同一棵樹上同一個枝頭的,形狀也會大相徑庭。不同樹葉的長與寬的比值平均值能夠看出不同樹葉的形狀,如柳樹葉細長,香樟葉則稍寬胖……但聚焦到同一種樹葉時,我們發現樹葉的生長并不都如我們所想,一直沿著某個差不多的比例長和寬同比長大;我們習慣中的相似可能有長與寬比值的因素——同一棵樹上大多數樹葉長與寬的比值差不多或者接近一個平均值,但判斷的標準更多的仍然是樹葉本身,因為其質地仍然一樣,或許這也是影響我們分辨樹葉的一個因素吧。

通過這節并不“成功”的實踐活動課,我深刻地體會到:我們面對問題時要讓學生帶著自己的思考去真正地觀察、研究、分析,從而得到自己理性的分析,這遠比我們誘導學生按自己的思路去“研究”,得到心中的答案要有意義。一節課看似失敗了,但由此引發的探究活動卻是成功的。學生對樹葉中的比、對生活現象有了更深刻、更理性的認識。

(陳士策,揚州市沙口小學高級教師,225003)

責任編輯:石萍

收稿日期:2021-03-24

作者簡介:李志華,南京師范大學蘇州實驗學校(江蘇蘇州,215133),正高級教師,研究方向為化學教育。