《故都的秋》審美體驗式學習設計

曹全吉

【內容摘要】《故都的秋》是統編高中語文教材必修上冊第七單元第一篇,歸屬“文學閱讀與寫作”任務群。按照新課標要求,應讓學生多角度欣賞作品,把握作品內涵,獲得審美體驗,認識作品的美學價值。從“學習任務”的角度,建議學生學習“情景交融”的藝術手法,學會賞析、點評散文寫景語段;理解作者獨特的審美情趣,體會民族審美心理。在學習方法上,應創設閱讀情境與任務,激發學生閱讀興趣,引導學生逐層深入閱讀、鑒賞與探究。

【關鍵詞】審美體驗式學習情境任務設置學習設計

【設計背景】

統編高中語文教材必修上冊第七單元為“文學閱讀與寫作”任務群,本單元選取的五篇散文,都是寫景抒情散文,人文主題是“體悟自然”。《故都的秋》是第一篇,為寫景抒情的典范之作。作者郁達夫在對故都自然秋景的描繪中,體現了與眾不同的審美情趣和較為復雜的情感。從“學習任務”的角度,建議學生學習“情景交融”的藝術手法,學會賞析、點評散文寫景語段;理解作者獨特的審美情趣,體會民族審美心理。

此文寫作時間較為久遠,文章中的趣味與中學生的情感經驗有很大距離。因而學習方法的設計尤為重要,應創設閱讀情境與任務,激發學生閱讀興趣,引導學生逐層深入閱讀、鑒賞與探究。學好這篇散文,還需要學生聯系作者的生平經歷與特定的歷史背景,在反復涵泳咀嚼中,感受作品的文辭之美,學習鑒賞散文的描寫藝術,領會作者獨特的審美情趣。

【學習目標】

(1)體味故都秋景清、靜、悲涼的意味,學習寫景抒情散文情景交融的手法;

(2)理解作者獨特的審美情趣,認識作品的美學價值,獲得審美體驗;

(3)探究作者審美情趣的由來,進而深度理解作者在秋景中所寄托的情感及創作意圖。

【學習方式】

(1)情境任務驅動;

(2)美讀與品鑒;

(3)自主學習與合作探究。

【情境與任務】

今年是郁達夫殞難75周年,為了紀念這位著名作家,我校擬舉辦一次郁達夫北平故居設計大賽,故居的設計風格要貼合他的審美情趣。假如你是一名參賽者,你打算如何設計?請從《故都的秋》中尋找設計依據,創作設計方案,闡述設計理由。

【情境背景】

郁達夫幼年喪父,家道中落,早年留學日本,求職屢次碰壁,婚姻兩度失敗,又遭遇兩次喪子之痛,晚年漂泊隱居海外,慘遭日本憲兵殺害。悲涼,貫穿他的一生。浙江富陽有一座郁達夫故居,名為“風雨茅廬”,似乎可以象征他的一生。而他對北平的情感絲毫不亞于他的故鄉。他在《北平四季》中提到“在北平以外的各地——除了在自己幼年的故鄉以外——去一住,誰也會得重想起北平,再希望回去,隱隱地對北平害起劇烈的懷鄉病來。”足見他已把北平視作第二故鄉。可是現在的北京,卻找不到他居住的痕跡了,實為遺憾。

設置情境任務是為了激發學生閱讀興趣,引導學生進行深入閱讀和鑒賞。《故都的秋》圍繞“清、靜、悲涼”的意境特征,描繪了五幅圖景,這五幅細致描繪的圖景可以成為學生設計的依據,學生需要在理解的基礎上作圖。可以整體設計,也可以局部設計;可以是思維導圖,也可以是繪畫加文字表述。而在作圖過程中,也可以進一步加深對文本的理解。寫作并闡述設計理由,其實是對學生文學短評寫作的訓練和語言建構與應用能力的培養。學生自己讀懂了,再通過想象,借助圖示和語言把自己體悟到的內容講述出來,與其他同學進行分享、交流,達到思想與心靈上的碰撞,在景情關系的品評中,漸漸理解郁達夫的審美情趣,從而獲得一種審美體驗。

【學習過程】

核心任務:設計郁達夫北平故居,評選最佳設計(品評景情關系,領會作者審美情趣)。

活動任務一:閱讀課文,尋找設計“依據”,把握設計格調——感知文本,提煉要素。

問題設計:

1.根據文本內容,你找到了哪些具體的設計“依據”?

2.你感覺郁達夫的故居應該體現怎樣的格調?為什么?

活動任務二:設計故居,寫出設計理由——體會意境,揣摩景情。

要求:

1.畫出你認為最符合這種格調的設計圖案。

2.整體或局部設計,獨立完成,可加上標題。

3.寫出設計理由:(1)指出作圖依據、格調特征、圖中有什么元素、如何布局的、體現什么意境特點;(2)聯系文本美讀;(3)結合文本賞析:揣摩意象特點、描寫技巧、語言特點、如何體現意境特點,表達了什么情感等。

活動任務三:小組初評推薦,寫出點評和推薦理由——解讀意境,審美體驗。

1.組內展示評選:小組成員逐個介紹個人設計,其他同學點評推薦,確定人選,組長綜合大家意見,形成推薦稿。

2.評選標準:從設計元素、布局、解說、美讀等方面衡量。

活動任務四:復評展示,解讀設計理由,其他同學點評——解讀意境,審美體驗。

活動內容:晉級選手依次介紹設計理由,美讀賞析,力爭打動在場評委(每位同學)。其他同學注意聽并記錄優點、缺點,而后小組交流、派代表點評。教師適時點撥——引導——示范——深化——提升,注意捕捉亮點,及時板書。

教師示例參考:

1.我設計的圖案,是依據文中的第一幅畫面——小院秋晨圖。主要體現的是清、靜、悲涼的藝術格調,主要選用破屋、濃茶、破壁腰、碧綠的天色、槐樹、日光、牽牛花、秋草等意象作為設計元素。在布局上,主要依據作者的觀察視角,有遠景有近景,有仰視之景、有俯視之景,有宏觀之景,也有細微之景。整個畫面既有遠近的層深感,又有立體的空間感,更主要的是體現清、靜、悲涼的意境特征。(總說)比如,文章寫道(美讀):“租人家一椽破屋來住著。早晨起來,泡一碗濃茶,向院子一坐,你也能看見很高很高碧綠的天色,聽得到青天下馴鴿的飛聲。……日光,……牽牛花的藍朵,……教長著幾根疏疏落落的尖細且長的秋草。”(美讀)這里的“破屋”“破壁腰”就是宏觀的近景,一個“破”字凸顯畫面,體現悲涼。作者看到的天色很高是需要仰視的,天色的“碧綠”,既能體現秋天的天高云淡,空曠遼遠,也能體現清冷的特點。青天下馴鴿的飛聲,寫的是聽覺,而且是從空中遙遠的地方傳過來的,這就需要一種寧靜的心態方能感受得到。所以,設計中,我把馴鴿作為遠景勾勒。早晨的“日光”,是從槐樹葉底一絲一絲漏下來的,而不是烈日當空,陽光普照,自然就會清冷許多。所以,我只畫了一些光線,而沒有畫出完整的太陽。這里是細節刻畫,看著美好的時光從槐樹葉底,從指縫間悄悄溜走,怎么不讓人悲涼呢?可是,作者卻能悠閑的細數;朝榮晚枯的牽牛花,本就很凄涼,再加上藍色,悲涼就更濃了。可是,作者卻能平靜地面對。疏疏落落尖細且長的秋草,也是生命將逝的象征,也許本就沒有。可是,作者卻“教長著”。最有趣的是“泡一碗濃茶,向院子里一坐。”(賞析:意象、手法、語言,緊扣“清、靜、悲涼”)多么愜意,多么悠閑,看來作者非常享受這滿院子里的“清、靜、悲涼”。(總結:情感)(注意,這里不是酒而是茶,體現作者悠閑、愜意與高雅。)

2.我設計的圖案,是依據文中的第二幅圖——秋槐落蕊圖。主要體現的是清、靜、悲涼的藝術格調,主要選取秋槐落蕊、掃帚的絲紋等元素,作者寫道“早晨起來,會鋪得滿地。腳踏上去,聲音也沒有,氣味也沒有,只能感出一點點極微細極柔軟的觸覺。……掃帚的絲紋……深沉的地方。”“落蕊”是生命衰亡的跡象,作者調動聽覺、嗅覺、觸覺和視覺,多感官體會秋的悲涼,那種“極微細極柔軟的觸覺”,那“灰土上留下來的掃帚的絲紋”,都需要一份寧靜細致的心靈方才能有如此細膩、深邃的感觸。盡管作者似乎很享受這份清閑、寧靜與生命將逝的悲涼。但從這些“深沉的地方”感受到“潛意識下的落寞”,才是他內心深處最真實的感受。或許他的人生底色就是“悲涼”吧!

現在請各小組同學集體商議,共同完善自己的方案,教師巡視指導。小組完善方案后,派代表登臺展示,其他同學點評。

教師小結:在這里,我們感受到,故都秋景自然的悲涼色彩,與作者個人的主觀感受緊密交融在一起!達到了情與景的有機交融!通過分析,我們發現,作者贊美故都,并沒有選擇生機盎然的春天,而是選擇了生命將逝的秋天;也沒有選擇燦爛多彩的秋景,而是選擇了清、靜、悲涼的秋景。看來他的審美情趣,就是以什么為美啊?——是的,“以悲涼為美”!(板書)

活動任務五:探究郁達夫審美情趣的由來——豐富故居的人文內涵。

情境設計:假如你的參賽作品被采用,有人走進你設計的故居,感受到濃濃的悲涼時,可能會問:郁達夫為什么那么著迷、向往如此濃郁的悲涼呢?這種“悲涼”是一時一地的感觸,還是他一生一世的烙印呢?請根據本文和作者的人生經歷、創作背景,做出合理的解釋。

學生獨立思考后,分組探討,而后派代表回答。

教師小結:總之,無論是個人遭際還是社會風云都使郁達夫將自己主觀上的悲傷情懷,融入對故都秋景的描繪之中。因此,作者描寫的“悲涼”已不僅僅是故都賞景的心態,而是對整個人生的感悟。從作者悲秋的頌歌里,我們感受到了真正的郁達夫,感受到了作者獨特的審美情趣——悲涼,也是一種美!

課堂總結:多媒體呈現學習目標。

布置作業:寫一寫。

王國維說:“以我觀物,故物我皆著我之色彩”。每一處自然風景,都是一個心靈的世界。如今已進入冬天,聯想日日走過的校園,借鑒本文的寫作方法,以《校園冬景》為題寫一篇散文,體現你的審美情趣,不低于800字。

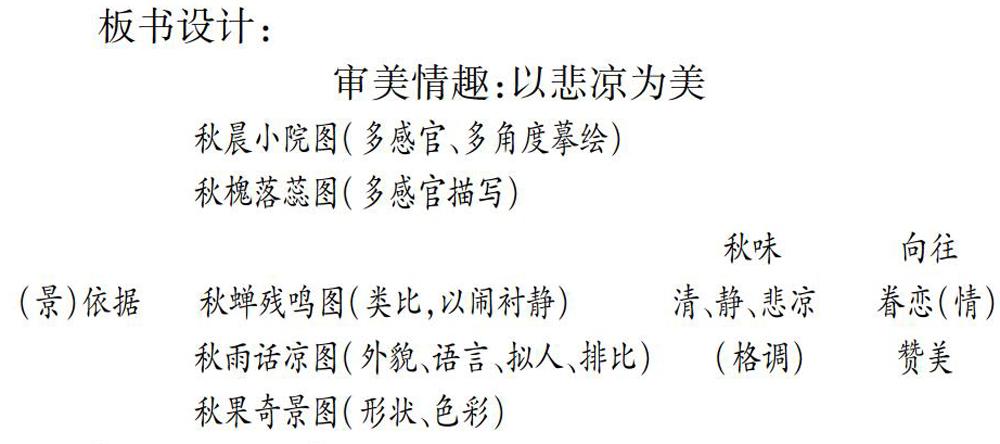

板書設計:

【總結與反思】

面對新課標、新教材、新高考,高一階段的語文教學需要依據單元教學要求及文本特點,設計符合學生興趣、能夠體現語文核心素養培養的有效學習方案。“故居設計”這一情境任務從某種程度上能夠激發和調動學生“審美鑒賞與創造”的學習欲望,從學習過程來看,學生能夠主動地、心甘情愿地鉆進其中,樂此不疲。設計之前,需要解決兩個問題:一是風格,也就是郁達夫的審美情趣;二是設計元素,也就是《故都的秋》中的若干景物。在景情關系的分析中學生自然理解了郁達夫的審美情趣,在設計中完成了散文學習,在學習中鍛煉了“思維發展與提升”“語言建構與運用”兩大素養,在對故居人文內涵的深度理解中達成了“文化傳承與理解”。

【本文系江蘇省“十三五”規劃課題(基于學習任務群的高中語文微專題教學策略研究)成果之一,課題編號B-b/2020/02/192。】

(作者單位:江蘇省邳州市明德實驗學校)