重慶地區化妝品不良反應臨床特征分析*

江 陽,王禹毅,刁慶春,呂 靜,鄧抒琴,王 莎

(重慶市中醫院皮膚科,重慶 400011)

化妝品不良反應是指正常使用化妝品所引起的皮膚及其附屬器官的病變[1],以及人體局部或者全身性的損害。患者常出現紅斑、丘疹、色素沉著、脫屑、毛發及甲損害、黏膜干燥,并伴有瘙癢、灼熱、刺痛等不適,嚴重時可造成系統損害。隨著化妝品的廣泛使用,化妝品皮膚不良反應的發生率也逐漸增高,發病類型及臨床特征呈多樣性。自2013年以來,重慶市啟動在全市范圍內的化妝品不良反應監測工作,目前已經建立了由重慶市藥品不良反應監測中心具體負責,覆蓋全市40個區縣基層單位的化妝品不良反應監測報告體系。重慶市2017年共診斷及上報4 040例化妝品不良反應病例,較2016年增加了2 180例,上報數量提高了2倍,報告質量也顯著提高。現將患者的臨床資料總結分析如下。

1 資料與方法

1.1資料來源 所有病例均來源于重慶市藥品不良反應監測中心確認的化妝品不良反應監測點。各監測點通過重慶市統一的化妝品不良反應報告系統將病例上報到重慶市藥品不良反應監測中心,并上傳患者的皮膚局部受損照片及斑貼試驗結果。見圖1、2。

A.某眼霜引起的化妝品接觸性皮炎,接觸部位見邊界清楚的水腫性紅斑;該患者化妝品原物斑貼試驗提示陽性反應(評分等級為1級)。

A.某面膜引起的化妝品接觸性皮炎;B.該患者化妝品原物斑貼試驗提示陽性反應(評分等級為2級)。

1.2病例診斷標準 臨床診斷依據我國衛生部1997年頒布的《化妝品皮膚病診斷標準及處理原則總則(GB 17149.1-1997)》[2]制定的7項國家標準及2007年衛生部衛生標準委員會在原標準上補充的兩項新的病變類型:接觸性蕁麻疹和接觸性唇炎。同時根據患者意愿完善化妝品原物斑貼試驗和不同濃度稀釋后斑貼試驗,斑貼試驗結果判讀依照《斑貼試驗臨床應用專家共識》(2020修訂版)[3]。

1.3數據采集 各監測點采用統一的化妝品不良反應登記表記錄患者的個人信息(年齡、性別、民族、居住地等)、信息病史記錄(過敏史、潛伏期等)、臨床癥狀(皮損部位、皮損形態等)、化妝品信息(名稱、批號等)及相關實驗室檢查(化妝品原物封閉型斑貼試驗和不同濃度稀釋的斑貼試驗)。采集患者的局部皮損照片,收集患者的斑貼試驗結果。

1.4數據處理 所有上報的病例數據從化妝品不良反應報告系統導出Excel格式,采用SPSS20.0軟件對上報的數據進行描述性統計。采用Excel2010行統計學分析,比較不同斑試濃度皮膚陽性反應例數的差異及不同濃度、不同觀察時間點斑貼試驗陽性反應例數之間的差異。

2 結 果

2.1患者數量與分布 2017年,重慶市共上報4 040例審核合格的化妝品不良反應病例,每100萬人口報告數量為134例。病例上報涉及重慶所有40個區縣,報告覆蓋率100%。其中,重慶主城報告數量較多,分別為渝中區589例、渝北區196例、巴南區166例、綦江區155例、萬州區136例、江北區132例、江津區119例、九龍坡區64例、北碚區107例、南岸區103例,占所有區縣報告數量的43.7%(1 767/4 040)。

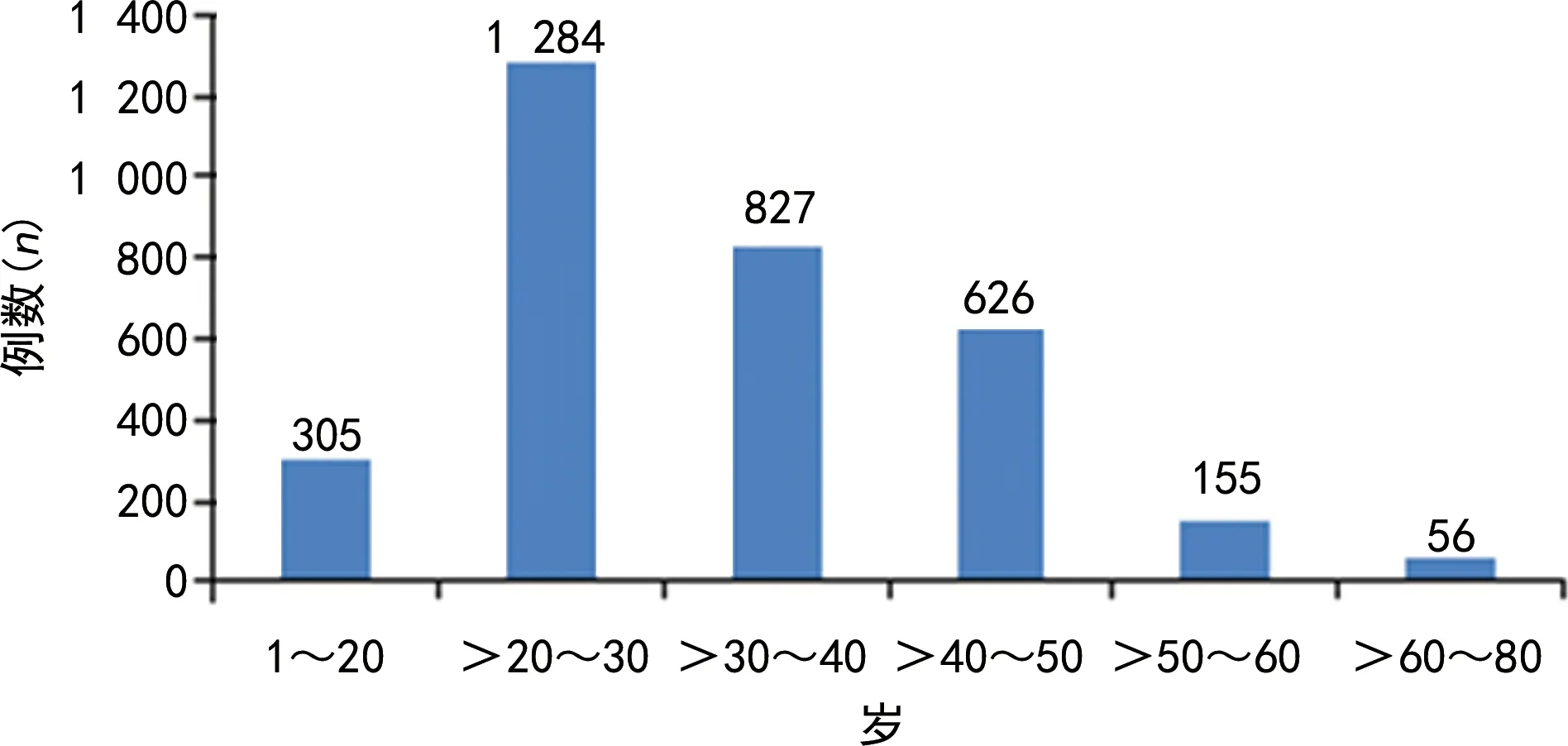

2.2患者性別與年齡分布 4 040例化妝品不良反應上報患者中,男172例(4.3%),女3 868例(95.7%),女性明顯多于男性。年齡分布上,主要集中在>20~50歲,其中>20~30歲年齡段最多,共1 284例(31.8%),年齡在20歲以下及60歲以上的患者較少。見圖3。

圖3 2017年重慶市化妝品不良反應報告患者年齡分布

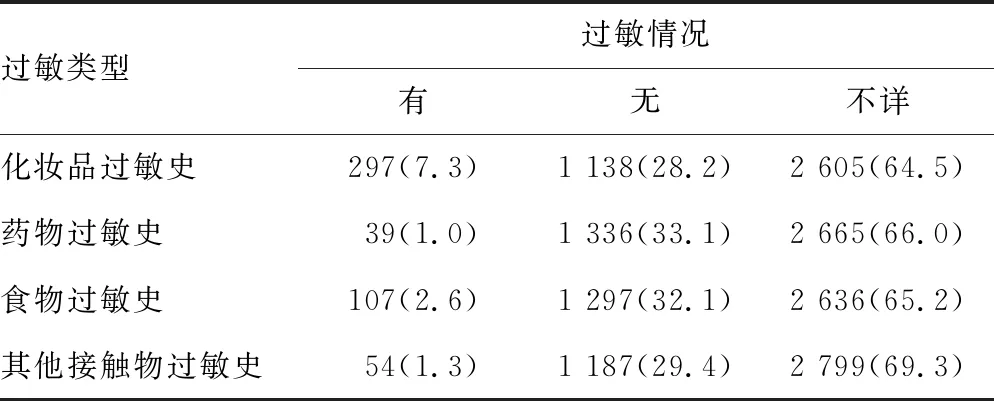

2.3患者既往過敏史及乳酸刺痛試驗 在上報患者中,有297例患者報告有既往化妝品過敏史,占所有報告患者的7.4%,對藥品過敏的有39例(1.0%),對食物過敏的有107例(2.6%),對其他接觸物等過敏的有54例(1.3%)。見表1。對100例患者進行乳酸刺痛試驗,≥3分的有18例,診斷為敏感性皮膚。

表1 2017年重慶市化妝品不良反應報告既往過敏史[n(%),n=4 040]

2.4化妝品不良反應的潛伏期 化妝品不良反應的潛伏期普遍較短,其中,潛伏期<1 d的上報患者數量為778例,占19.3%;潛伏期在1~3 d的上報患者數量為1 984例,占49.1%;潛伏期>3~10 d的患者數量為1 052例,占26.0%;潛伏期>10 d的患者為226例,占5.6%。

2.5化妝品不良反應發生部位 化妝品不良反應發生的部位主要在頭面部,兩個部位加起來共3 776例,占93.5%,其他部位包括頸部118例,手部74例,腋窩40例,全身38例,四肢61例,背部20例,胸部19例等。

2.6化妝品不良反應患者自覺癥狀 在4 040例化妝品不良反應上報患者中,有3 255例患者感覺瘙癢,占80.6%;其次為灼熱感、緊繃感、干燥、疼痛、其他等,分別有1 969例(48.7%)、1 472例(36.4%)、1 322例(32.7%)、775例(19.2%)、112例(2.8%)。

2.7化妝品不良反應患者皮損形態 化妝品不良反應患者的皮損形態主要為紅斑、丘疹、水腫、斑塊、鱗屑,分別有2 881例(71.3%)、1 499例(37.1%)、784例(19.4%)、406例(10.0%)和362例(9.0%)。其他還包括粉刺、毛細血管擴張、丘皰疹、色素沉著或減退、毛發改變、甲周皮炎等。

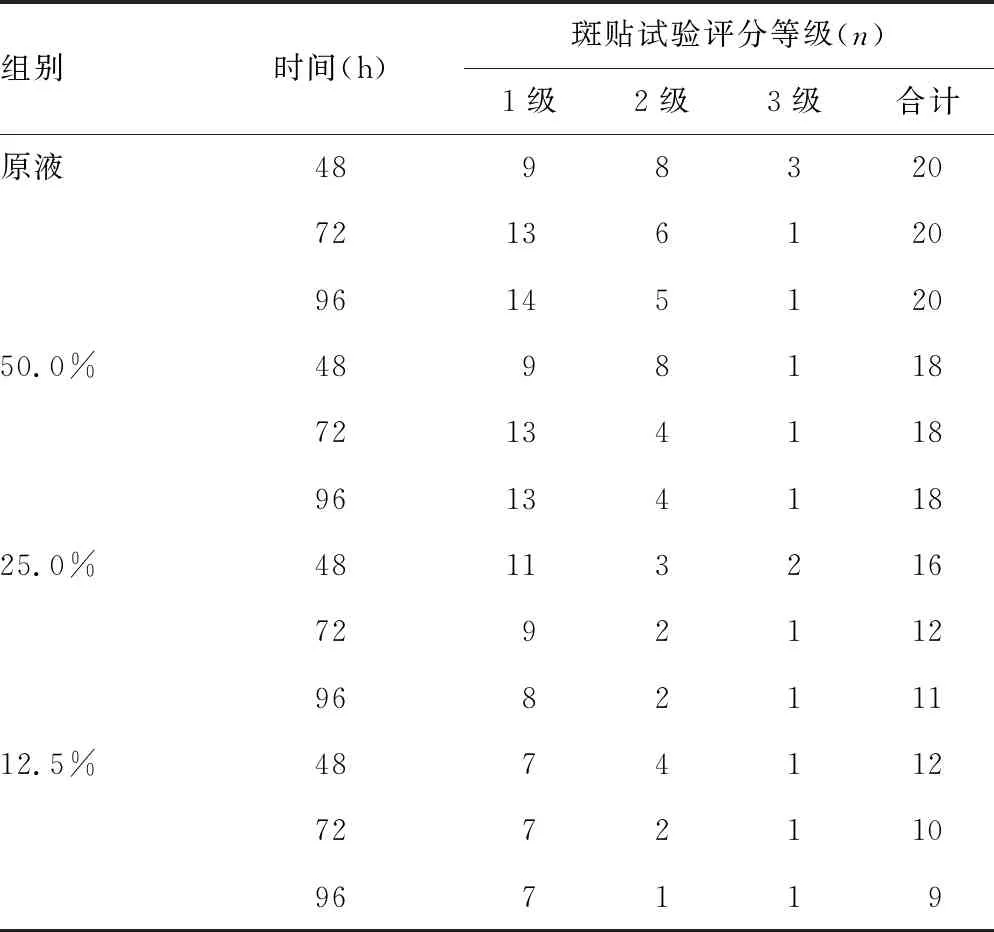

2.8化妝品原物斑貼試驗及結果 共有70例患者做了化妝品原物斑貼試驗,其中,結果為陽性的有65例,占參加斑貼試驗總人數的92.9%,結果為陰性的有5例。在這65例斑貼陽性的患者中,7例患者結果為可疑(±),19例患者為弱陽性(+),22例患者為陽性(++),剩余的17例患者為強陽性(+++)。共選擇20例化妝品原物斑貼試驗出現陽性反應(+~+++)的患者測試不同時間、不同濃度的評分等級,斑試物的濃度:分別選用原液及將原液稀釋為50.0%、25.0%、12.5%的濃度,同時采用蒸餾水作為斑貼試驗的陰性對照。貼敷48 h后去除斑試器,待30 min壓痕消失后觀察第1次皮膚反應。去除斑試器第24小時(即自貼敷斑試器起第72小時和96小時)分別觀察皮膚反應。18例斑貼試驗結果陽性的患者在不同的觀察時間點即48、72、96 h,陽性反應例數呈現減少的趨勢。在觀察至96 h,12.5%濃度時斑貼陽性反應只有9例。不同濃度稀釋的斑貼試驗結果表明:20例受試者原液反應在48、72 h和96 h均為陽性。當采用不同濃度稀釋后陽性反應例數逐步減少,以96 h為例,50.0%稀釋后陽性例數為18例,25.0%稀釋后陽性例數為11例,12.5%陽性反應例數只有9例。這說明在20例斑貼試驗結果陽性的患者中有大部分是刺激反應。故通過原物斑貼試驗、不同濃度的斑貼試驗有助于區分刺激性反應還是過敏性反應。見表2。

表2 斑貼試驗不同時間、不同濃度評分等級

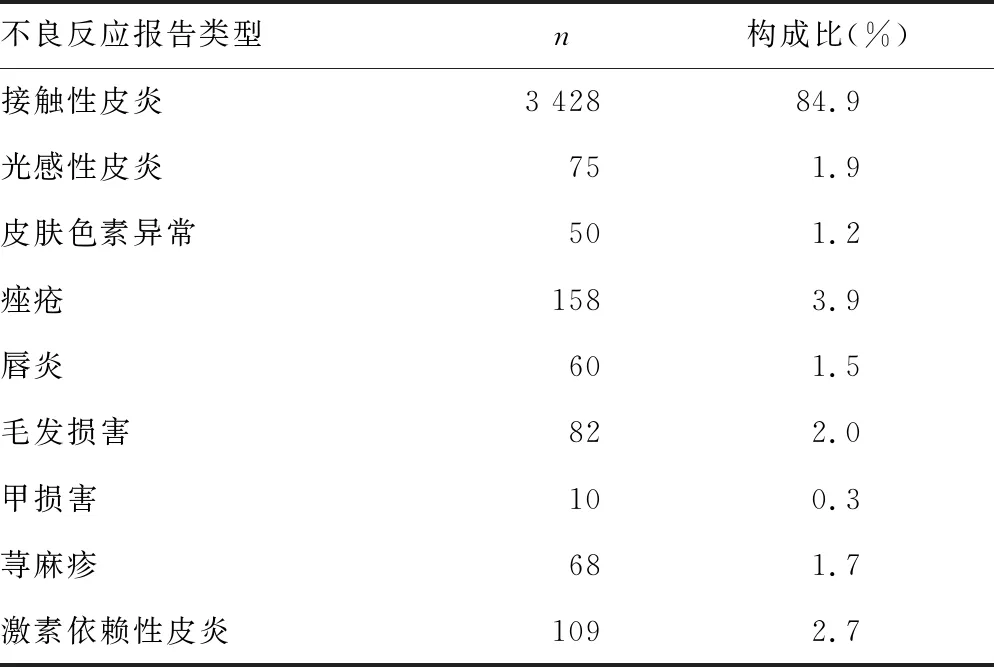

2.9化妝品不良反應的類型 上報的化妝品不良反應病例中,主要診斷為接觸性皮炎的有3 428例(84.9%),其次為激素依賴性皮炎、痤瘡、光感性皮炎、毛發損害、唇炎等。見表3。

表3 2017年重慶市化妝品不良反應報告類型

2.10引起化妝品不良反應的可疑化妝品分析 本研究按照《化妝品衛生監督條例》將化妝品分為特殊用途化妝品和非特殊用途化妝品,分別進行統計。產品來源主要來自于商場購買(1 240例)、網絡購買(940例)、美容美發機構(354例)等。(1)非特殊用途化妝品:使用非特殊用途化妝品報告3 592例,其中護膚類占絕大多數,共有3 143例,占87.5%。其次為美容修飾類、發用類、香水類及其他,分別有267、147、10例和25例。(2)特殊用途化妝品:使用特殊用途化妝品報告512例,排名前3的分別為祛斑類(126例)、防曬類(114例)、染發類(98例),其次為美乳類(88例)、除臭味(28例)、脫毛類(15例)、燙發類(14例)、育發類(11例)、健美類(10例)及染發類(8例)。(3)化妝品品牌分布:在4 040例化妝品不良反應上報病例中,涉及可疑化妝品12類、502種,其中進口產品涉及56個品牌、284種產品,占56.6%;國產及合資企業產品涉及40個品牌、180種產品,占35.9%; 美容院自制產品和“三無”產品38種,占7.6%。其中不乏國際知名品牌化妝品,可能與使用這些品牌的人群基數較大有關。

3 討 論

化妝品已成為每個人生活必備品,其作用由簡單的美容修飾向追求生物學功效性方向發展,而使用化妝品后因出現不良反應而就診患者數量在不斷增加,化妝品不良反應的關注度亦日趨增加[4]。化妝品不良反應監測是指化妝品不良反應發現、報告、評價和控制的過程。上報化妝品不良反應是遵循可疑即報的原則:要保證報告的真實性、準確性、及時性、完整性。化妝品不良反應報告的內容和統計資料是加強化妝品監督管理的依據,是化妝品上市后安全監管的重要手段之一[5]。本院皮膚科作為國家化妝品注冊和備案檢驗機構及重慶市化妝品皮膚病診斷機構,負責重慶范圍的化妝品不良反應監測工作,對當年監測的數據(發病率、病變類型、發病人群、發病特點、致病的化妝品品種等)進行總結,定期上報重慶市藥品監督管理局[6-8]。自2008年以來,本院已累計上報化妝品不良反應2 000余例,其中包括一些特殊類型化妝品不良反應及群體事件。

在2017年上報工作中,我們發現有297例患者既往有化妝品、藥品、食品等過敏史,占所有報告患者的7.3%,說明有明確過敏史的患者更易發生化妝品不良反應,臨床醫生應詳細詢問病史。本次調查中對100例來就診的化妝品不良反應患者做了乳酸刺痛試驗,發現其中乳酸刺痛試驗≥3分的有18例,診斷為敏感性皮膚,該類患者表現為對多種化妝品不耐受,可能與其皮膚屏障功能減弱、對外界各種正常刺激的閾值升高有關[9-10]。而相當一部分患者是因為長期使用劣質化妝品、含激素的化妝品或過度去角質等皮膚護理不當所致。還有部分患者可能與未能正確掌握化妝品的使用方法有關,如面膜使用時間太長、未及時清洗等。建議化妝品不良反應患者在穩定期盡量完善乳酸刺痛試驗,以評估自身皮膚的敏感程度,選擇溫和無刺激的化妝品,以減少不良反應的發生[11]。

關于不良反應的發生部位,本次調查顯示不僅局限于頭面部,也可發生于頸部、手部、軀干等部位,提示致敏化妝品的多樣性,除美白祛斑類、防曬類以外,還包括除臭類產品、淋洗類產品、育發類產品等,均可引起化妝品接觸性皮炎。另有部分化妝品非法添加違禁成分或限用成分的濃度超標,比如重金屬、抗生素和糖皮質激素,可引起糖皮質激素依賴性皮炎、重金屬中毒,嚴重者甚至會出現系統的損害,為嚴重的不良反應。這類化妝品屬于假冒偽劣產品,有學者認為不屬于化妝品不良反應的范疇,尚有爭議。此外,患者如患有玫瑰痤瘡、痤瘡、特應性皮炎等基礎皮膚病或糖尿病、干燥綜合征等系統性疾病,或長期服用激素、維A酸類藥物等也可導致皮膚高度敏感,容易造成化妝品不良反應發生。

本次分析結果提示化妝品接觸性皮炎患者最多,共3 428例(84.9%),這與我國往年及各地區監測情況[12-13]相似,說明化妝品接觸性皮炎仍是目前防治的重點。其他如激素依賴性皮炎、痤瘡、光感性皮炎、毛發損害、唇炎、色素異常等化妝品不良反應的發病率均有上升趨勢。斑貼試驗是診斷化妝品接觸性皮炎并查找過敏物質的有效方法[14],但采用化妝品原液進行的單次斑貼試驗的陽性結果很難準確區分是刺激性反應或過敏性反應,尤其在可疑陽性反應的情況下。本次調查中通過將斑貼試驗陽性的化妝品原液進行系列稀釋,觀察不同稀釋濃度斑貼試驗結果的變化,通過稀釋化妝品原液的方法來區分刺激反應和變態反應。試驗結果顯示:(1)呈變態反應時,提示患者對該化妝品過敏,接觸極少量的變應原也可發生反應,不同濃度梯度均呈現陽性反應,變應原濃度呈梯度變化時,反應程度也呈梯度變化;(2)刺激反應常不呈梯度變化,反應可以在某個濃度突然消失。刺激反應說明在此種情況下,該化妝品對患者有刺激,而在降低濃度或改變其他條件下,仍有接觸該化妝品的可能。在本試驗中不同稀釋濃度的3個判讀時間點陽性表現為先上升再下降的趨勢,提示在48 h判讀時出現的陽性反應中很大比例均為刺激反應,這些刺激反應可能由許多外界因素所致(如產品中添加水楊酸、維A酸、乙醇、推進劑等,或受試者出汗較多等因素),而真正的變態反應比例是較低的,濃度稀釋后出現的陽性反應多為變態反應。因此我們在進行判讀結果時,應對3個判讀時間點的變化趨勢進行分析以鑒別變態反應和刺激反應。本科分析了重慶地區193例化妝品變應性接觸性皮炎患者斑貼試驗結果,發現出現兩種及以上變應原陽性的患者比率達50.3%,考慮由于對某種化妝品成分過敏后,對含有相似成分的其他化妝品也可能發生化妝品變應性接觸性皮炎,提示消費者在購買化妝品時,不僅要注意規避某一種特定的成分,還應考慮某一類成分致敏的可能,這樣才能更加安全地使用化妝品[15]。

本文對2017年重慶地區化妝品不良反應情況進行綜合分析,有效地反映了本地區化妝品不良反應的特點,如不良反應類型、斑貼試驗開展情況、醫療機構的上報及判定情況等,同時收集到引起不良反應化妝品的信息,包括化妝品名稱、來源、化妝品生產企業信息等。結合斑貼試驗進一步明確致敏的化妝品原物及可疑致敏成分,指導消費者如何正確選擇和使用化妝品,進而減少不良反應的發生。在今后的工作中擬建立化妝品成分及其相應不良反應的數據庫,對常用成分、不同成分的交叉疊加作用、不同濃度等產生的風險進行全面研究,探索化妝品成分、濃度與不良反應之間的關聯性,為開展成分的監測做好相關技術標準制定,從而找出不良反應發生的根本原因,為化妝品企業生產及本市的化妝品監督管理提供參考依據。