團體認知行為治療在雙相情感障礙患者中的應用效果探討

聶晶焱

雙相情感障礙是臨床上常見的一種精神心理科疾病,該病患者在臨床上既表現為抑郁發作又表現出狂躁發作,目前該病在臨床上尚無明確病因,社會環境、心理、生物等因素均有可能參與該病,該病在臨床上的主要治療方法有抗精神病藥物治療、心理治療和心靜穩定劑治療等,但盡管為患者展開無限期持續治療,患者在5 年內出現復發的幾率依然可高達70%[1]。G-CBT 以團體情境為背景,對患者的行為和認知等進行干預,從而促使患者行為、情緒等發生變化,改善患者臨床癥狀[2]。本次研究主要以86 例雙相情感障礙患者為研究對象,分析G-CBT 的應用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2019 年10 月~2020 年10 月診治的86 例雙相情感障礙患者開展本次試驗研究,隨機分為對照組和觀察組,每組43 例。對照組男22 例,女21 例;平均年齡(38.35±5.89)歲。觀察組男23 例,女20 例;平均年齡(38.65±5.13)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準[3]:與國際疾病分類-10(ICD-10)提出來的雙相情感障礙臨床診斷標準相符合患者;年齡18~57 歲患者;經過臨床治療后病情基本穩定>2 周且自知能力基本恢復正常患者;存在有一定的視聽能力、閱讀能力和表達能力患者。排除標準[4]:軀體狀況或情感狀態較差,不能夠配合臨床研究患者;由精神活性物質所引發的精神障礙患者;同時合并有惡性腫瘤和其他精神障礙患者;存在嚴重自殺傾向患者。

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予常規干預。具體內容包括:為患者展開服藥指導、心理干預、認知干預和運動指導等。

1.2.2 觀察組 在常規干預基礎上給予G-CBT,具體內容如下。①組建G-CBT 小組:小組共有10 名成員,包括1 名精神心理專科主任,1 名資深心理治療師,1 名責任護士,7 名小組成員;②組織具有個性化和專業化的相關活動,1.5 h/次,1 次/周,連續干預9 周,活動主要包括以下幾個部分:a.活動1:患者需要首先進行自我介紹,心理治療師需要針對本次研究的規劃和目的等展開介紹,由患者對各自的預期目標進行設置。b.活動2:為患者展開健康教育,詳細為患者講解與疾病有關的知識,包括疾病的預防知識、治療知識等,做好患者的交流和溝通工作,使患者和患者家屬做好自控工作。c.活動3:家庭作業為患者與其家屬展開溝通,同時要求患者能夠對自身疾病的發生情況進行了解,并且能夠提出自己的相關看法,使患者和患者家屬掌握疾病的控制方法和監控方法。d.活動4:使患者掌握每天自身的服藥情況,提高患者接受臨床醫護工作的積極性。家庭作業為提出自身對于疾病復發的相關想法和看法。e.活動5:對患者疾病復發的誘因進行探討,包括患者的實際服藥情況以及生活事件等,總結并且制定出降低疾病復發率的措施。f.活動6:就疾病和情緒之間的關系展開探討,使患者認真做好情緒記錄表。家庭作業為讓患者記錄自身情緒的波動情況,同時記錄不良情緒發生的因素,1 次/d。g.活動7:讓患者就自身的情緒波動情況和引發情緒波動的事件進行講述,引導患者發現該項思維存在的不適當性,進而發展出代替思維。家庭作業為讓患者進行自我緩解,增加患者對自己心理壓力的了解程度。h.活動8:為患者講述心理社會壓力對其疾病產生的不良影響,對患者的心理壓力進行了解,探討和總結出具有科學性和針對性的預防措、相關應對方法等。i.活動9:對活動展開期間總結出來的心得和體會進行回顧性分析,制定出自我管理策略,患者與患者之間可以互贈小禮物,然后互相告別。每次活動結尾,需為患者播放輕音樂,讓患者保持放松,冥想1 次。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者干預前后狂躁程度和社會功能缺陷程度、干預后自我病恥感程度、依從性。①采取YMRS 評估患者狂躁程度,YMRS評分越低表示狂躁程度越輕。②采用SDSS 評估社會功能缺陷程度,SDSS 評分越低表示社會功能缺陷程度越輕。③采取精神分裂癥患者自我管理量表(SSMIS)評估患者自我病恥感程度,包含抗病恥感、社會回避、疏遠和歧視精力等維度,評分越高表示自我病恥感越高。④采取問卷調查法評估患者依從性:完全依從:評分>90 分;部分依從:評分70~90 分;不依從:評分<70 分,總依從率=完全依從率+部分依從率[5,6]。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(x ±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

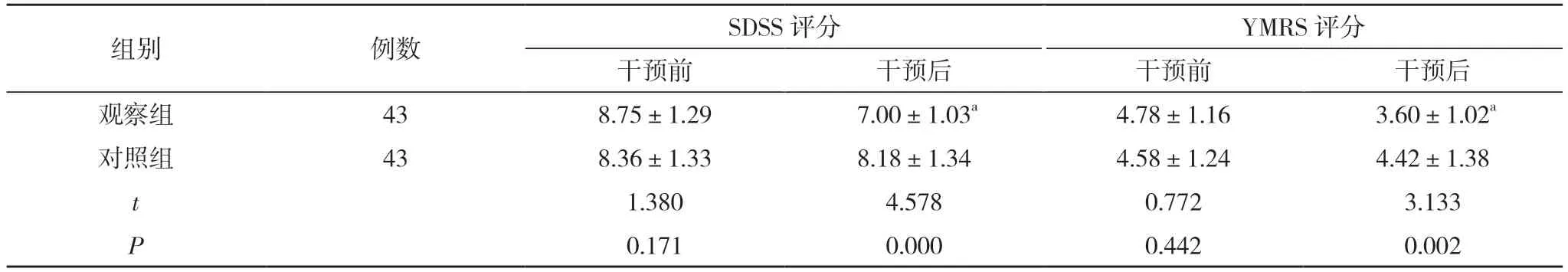

2.1 兩組患者干預前后狂躁程度和社會功能缺陷程度比較 干預前,兩組患者SDSS 評分、YMRS 評分比較差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組患者SDSS 評分、YMRS 評分均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者干預前后狂躁程度和社會功能缺陷程度比較(,分)

表1 兩組患者干預前后狂躁程度和社會功能缺陷程度比較(,分)

注:與對照組干預后比較,aP<0.05

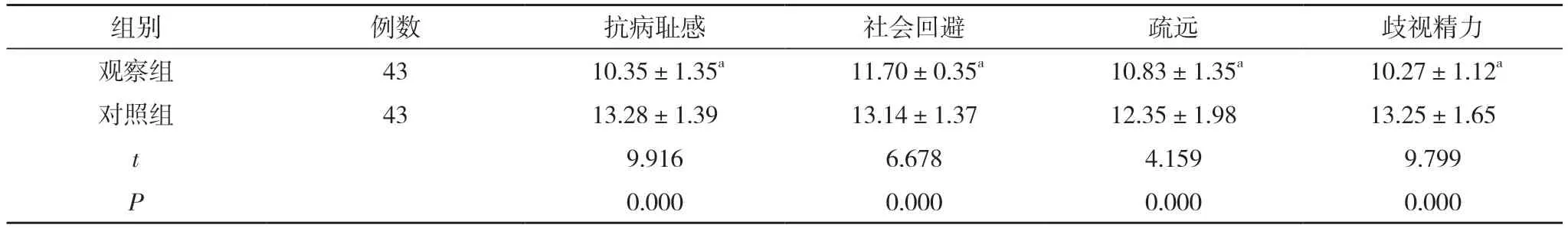

2.2 兩組干預后自我病恥感情況比較 干預后,觀察組患者抗病恥感、社會回避、疏遠和歧視精力評分均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組干預后自我病恥感情況比較(,分)

表2 兩組干預后自我病恥感情況比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3 兩組患者依從性比較 對照組患者中完全依從20 例,部分依從16 例,不依從7 例,總依從率為83.72%;觀察組患者完全依從36例,部分依從6例,不依從1例,總依從率為97.67%。觀察組患者總依從率高于對照組,差異具有統計學意義(χ2=4.962,P=0.026<0.05)。

3 討論

雙相情感障礙在臨床上有著較高的發生率,該病的主要特點為躁狂和抑郁出現反復性發作,是臨床上致精神系統疾病患者住院的一項重要原因,并且隨著患者病情進展,會對患者的社會功能、認知功能和生活能力等產生不同程度地影響[7]。G-CBT 的應用,可以以模擬訓練為途徑,幫助患者了解其思維存在的不恰當性,從而進一步發展出代替思維,最終實現對患者行為和情感進行改善的目的,能夠減少患者因生活事件引發的不良情緒,避免患者產生負性情緒的觸發因素,同時,在活動展開的過程中,患者與患者之間的互動以及情景模擬等,可以幫助患者更好的回歸到社會[8]。經過長時間的臨床研究證實,相對于其他精神疾病患者來說,雙向情感障礙患者往往具有更敏感和脆弱的內心,更容易形成恥感體驗,G-CBT 的展開能夠有效減輕患者的病恥感,分析其原因可能為,在活動展開期間,患者可找到與其病情相似的同伴,患者會進一步體會到歸屬感,從而實現減輕病恥感、自卑情緒和抑郁等的目的。另外,給予雙相情感障礙患者G-CBT 還可以對患者接受臨床醫護工作的依從性進行提升,縮短患者病情發作之間的間隔,對患者的社會功能進行提升,降低疾病給患者家庭以及社會帶來的經濟負擔,促使患者提升各項情感功能,改善預后。本次研究結果顯示:干預后,觀察組患者SDSS 評分(7.00±1.03)分、YMRS 評分(3.60±1.02)分均低于對照組的(8.18±1.34)、(4.42±1.38)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。干預后,觀察組患者抗病恥感、社會回避、疏遠和歧視精力評分均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者總依從率97.67%高于對照組的83.72%,差異具有統計學意義(χ2=4.962,P=0.026<0.05)。說明G-CBT 的應用有利于優化雙相情感障礙患者的臨床醫護工作,有利于提升整體干預效果。

綜上所述,給予雙相情感障礙患者G-CBT 能夠有效改善患者的臨床癥狀,提升患者社會功能和依從性,具有臨床應用及推廣價值。