統籌推進“一盤棋” 軟硬結合促更新

姚凱

8月25日,市十五屆人大常委會第三十四次會議全票表決通過創制性地方立法——《上海市城市更新條例》(以下簡稱條例),諸多“制度創新”點亮“城市更新”,讓人民的獲得感、幸福感、安全感多了保障,本市城市更新工作也迎來了前所未有的發展契機。

積極適應新時代新要求

本市城市更新已經成為城市建設發展的重要平臺,工作十分繁重,特別是在“留改拆” “整體更新” “精細化微改造”背景下,要兼顧居住條件改善、歷史風貌保護、城市功能提高、發展用地保障、產業轉型升級、拉動經濟發展等作用,需要統籌協調,像“繡花”一樣實施城市更新,這是擺在相關部門面前的巨大挑戰。

加快改革創新,踐行好“人民城市”重要理念。“人民城市人民建,人民城市為人民”是習近平總書記對上海城市建設和發展的重要指示。市委李強書記也要求上海持續破解“老小舊遠”等民生難題,以實際行動踐行“人民城市”重要理念。近年來,本市已通過大力推動舊區改造、舊住房更新、“城中村”改造、“一江一河”貫通開放等方式改善市民居住條件,提高城市居住品質,但還存在大量老舊住房,市民群眾改善居住條件的需求仍然強烈,有待通過新一輪城市更新不斷加以改善。

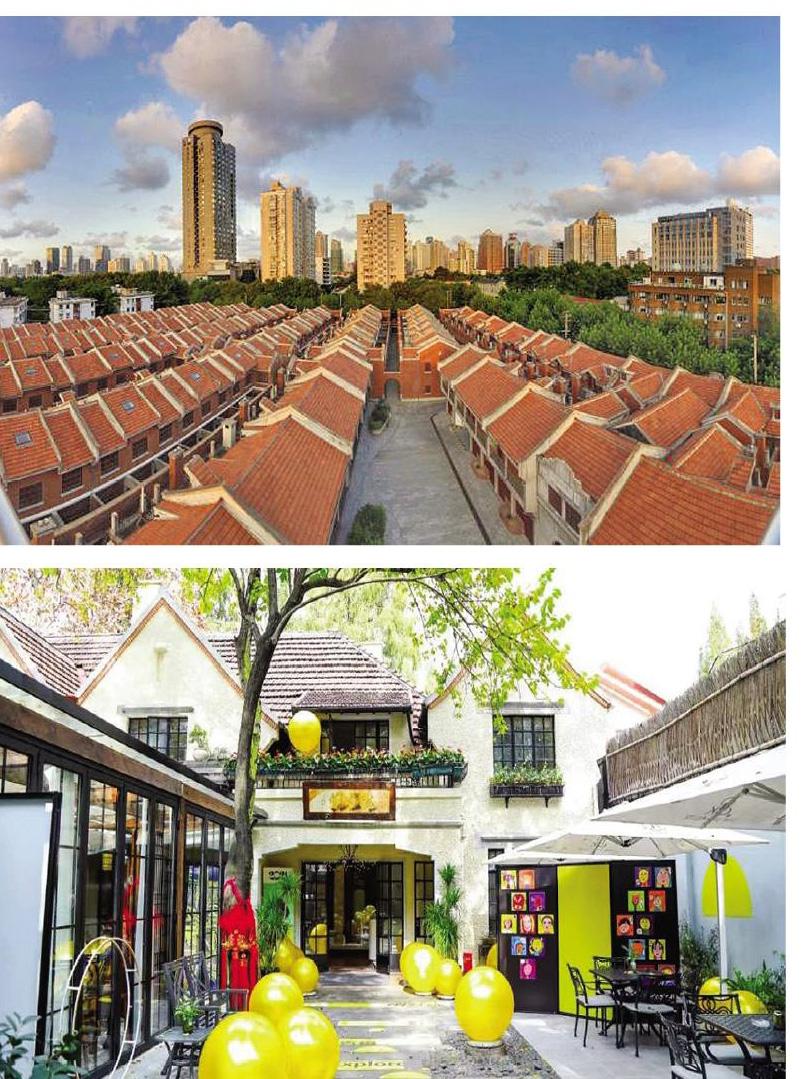

注重區域更新,強化整體推進。按照“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念,加快建設宜居、綠色、智慧、韌性、人文城市,是本市城鄉建設和發展的根本遵循。目前,本市部分城區除了存在大量老舊房屋,還面臨市政基礎設施老化、公共服務設施供應不足等問題。為此,條例突出了“區域更新,整體推進”的理念,但各類房屋、設施的更新優化涉及許多政府管理部門和權屬單位,協調難度較大,如果不能有效進行統籌,將會影響城市更新的推進。此外,近年來,本市在城市更新實踐中已有不少成功案例,但仍然面臨“單體化” “碎片化”的問題,因此需要通過建立健全城市更新統籌推進機制,加快推動形成城市更新整體推進態勢。

加強總體協調,形成全市一盤棋。城市更新不同于開發建設,需要進一步探索高質量城市更新模式,構建更加規范、可操作的工作流程和實施程序,制定土地、規劃、產權、審批、技術標準、財政資金保障、引進社會資本、公眾參與等一系列政策,總結推廣好經驗、好做法。全市城市更新要統一思想,統盤考慮,也非常需要有一個統籌的部門加強指導。比如,外灘第二立面更新具有典型的示范意義,是存量為主、非居建筑為主、歷史建筑為主城市更新的世界級經典案例,需要進一步指導完善區域空間功能、產業業態布局研究。

綜合協調共推提質改造

近年來,為加快推動本市城鄉建設和管理,建設領域在建立健全統籌推進機制方面已有一定的實踐探索。如,為加快推進市重大工程項目建設,市政府成立市重大工程建設協調推進領導小組,下設市重大辦,負責市重大工程建設的綜合協調、統籌推進,取得了積極成效。如果說城市建設是城市硬件發展增量的話,城市更新則是對存量進行提質改造。在存量改造的統籌推進機制方面,本市在舊區改造、“一江一河”貫通開放、“城中村”改造等工作中也進行了探索實踐。

在推進舊區改造工作中,市舊改辦具體負責全市舊區改造工作的綜合協調、統籌推進、政策制定、舊區改造房屋征收范圍認定、風貌評估和項目認定、改造方案審核等工作。通過抽調市住建委、市規資局、市財政局、市房管局等部門的精兵強將集中辦公,市舊改辦充分發揮協同、決策、指揮的作用,與各相關區共同努力,加速推進本市的舊區改造,成績斐然。以2020年為例,全市舊改工作全面克服疫情影響,共完成中心城區成片二級舊里以下房屋改造75.3萬平方米、居民約3.6萬戶,達到原定年度目標的137%、129%。

在推進黃浦江蘇州河貫通開放工作中,市一江一河辦積極協調,各相關部門和沿江各開發主體十分注重歷史文化遺存的保護、更新和利用。比如徐匯濱江地區進行針對性摸查調研,定點定對象地進行地毯式摸底,避免有價值的歷史遺存被遺漏而遭致埋沒。黃浦江兩岸實施開發建設以來,在歷史遺存保護利用上采取了有序推進的方式,把握時段、儲藏資源,對于未列入改造計劃地段內的歷史建筑一般采用“先轉后建”的方式先予保留,保障功能置換和歷史建筑儲備同時進行。比如民生碼頭,正是在“先予留存”的階段中通過充分的歷史信息調查,才在原規劃確定保留的2棟倉庫之外又發現了更多富含歷史文化價值的建筑。

在“城中村”改造工作中,相關委辦局組成協調機構共同推進本市“城中村”改造工作,按照“城中村”認定標準對各區申報的“城中村”改造項目進行認定,報請市政府批準。項目啟動后,積極配合區“城中村”改造管理部門組織實施推進。相關統籌協調機制得到完善后,本市“城中村”改造工作取得積極進展,49個歷年已批項目中目前已有26個實施土地出讓,區域功能大幅提升,基礎設施建設、環境綜合治理、城市空間布局、產業結構等方面明顯改善。

夯實基礎設施守護歷史底蘊

為承擔好舊區改造、舊住房更新、“城中村”改造、“一江一河”貫通提升等城市更新職責,市住房和城鄉建設管理委員會將依法履行職責,研究擬訂相關政策,編制相關規劃和年度實施計劃,協調、指導區和街鎮開展相關工作。

加快推進舊區改造等項目。“十三五”期間,本市已完成二級舊里以下房屋改造約281萬平方米,市民群眾住房條件持續得到改善。接下來,本市將統籌歷史風貌保護和舊區改造,有序推進舊區改造工作。2021—2022年,將完成中心城區成片二級舊里以下房屋改造約110.7萬平方米左右、受益居民約5.6萬戶。2022年底前全面完成中心城區成片二級舊里以下房屋改造的目標。此外,“十四五”時期,本市還將實施約5000萬平方米舊住房更新改造,并加快實施“城中村”改造。

完善相關基礎設施建設和維護。條例明確,在城市更新中要優先對市政基礎設施、公共服務設施等進行提升和改造,推進綜合管廊、綜合桿箱等新型集約化基礎設施建設;推動綠色建筑發展,打造綠色生態城區;推進海綿城市建設,提高城市排水、防澇、防洪和防災減災能力。同時,條例在國內首次將城市基礎設施維護寫入法規,要求市住房和城鄉建設管理部門會同相關部門,建立全市統一的市政基礎設施維護及資金保障機制,推進市政基礎設施全生命周期智慧化運營和管理。近期,市住房和城鄉建設管理委員會等七個部門已制定印發了《關于加強本市城市地下市政基礎設施建設的實施意見》,著力提升上海城市基礎設施維護水平。

強化風貌保護助推城市軟實力建設。根據市委、市政府關于全面提升上海城市軟實力的要求,本市將在統籌推進城市更新工作中,強化歷史風貌保護、守護歷史底蘊、傳承城市文脈,助推上海城市軟實力建設。在舊區改造工作中,牢牢把握歷史文化是城市的靈魂,實行最嚴格的歷史風貌保護;牢牢把握“留改拆并舉,以保留保護為主”的基本原則,努力平衡保護保留投入;牢牢把握更好滿足人民群眾對美好生活的向往的根本要求,全力打好舊改民心工程攻堅戰。在推進“一江一河”貫通提升的同時,“十四五”期間還將推進約33萬平方米工業遺存和歷史建筑的保護更新利用,著力增強城市文化地標的辨識度,打造城市更新活化新地標。

(作者系上海市住房和城鄉建設管理委員會主任)