基于旅游適應性提升的三河古鎮文化景觀保護與傳承研究

王 芳

鄭志元

隨著中國經濟的發展,大眾旅游時代已經到來,地方小城鎮以市場為導向,充分利用現有人文景觀及風景名勝,著重發展旅游產業成為發展趨向[1]。古鎮是傳承文化的空間物質載體,蘊含著中國千百年的歷史氣息,具有較高的藝術和旅游開發價值[2]。然而在古鎮旅游同質化日益嚴重的情況下,古鎮文化景觀的原真性和完整性不斷遭受破壞,其保護和傳承面臨著一定的威脅。文化景觀的保護與傳承不僅在于維持和提升其本身具備的自然價值與人文價值,更延續了文化的多樣性與繼承性。隨著時代的變遷,探索古鎮保護傳承與發展之間的平衡,探尋文化景觀在現代經濟社會中深遠價值的體現方式,控制引導古鎮風貌與社會環境持續相互作用下不斷更新的活態關系將成為研究重點。本文試圖從旅游適應性的角度結合三河古鎮的文化景觀資源進行探討,從文化景觀的形態、文態和業態三個方面進行分析并提出策略,為三河古鎮文化景觀的保護與活化傳承提出參考性建議,引導古鎮建設的良性發展。

1 旅游適應性的相關研究及定義

“適應”最早是生物學中解釋生活在自然界中的動植物對周邊環境變化產生的反應[3],此后,其研究思路不斷擴展應用到其他領域并產生相應的釋義和界定。在人文地理學中,“適應”指人類活動隨地理環境變化而相應調節的過程[4]。在哲學層面,指有機體與環境通過主體與客體相互作用所達成的一種平衡狀態[5]。在城市研究領域,大量學者引入適應性觀念促進了城市研究學科的發展。麥克哈格對適應性理論在城市、景觀、園林設計領域通過大量案例,闡述和揭示了人與自然相互適應的基本規律。在適應性與旅游相關研究中,夏夢蕾等認為旅游適應性設計是通過對旅游地做出合理設計,使其延續性適應其空間形態和社區文化,更新性適應現代化設施[6]。此外,雍蓓蕾對鄉村聚落的旅游性更新進行研究,提出適應性更新的原則和層次[7],楊德進對城市化進程中城市規劃的旅游適應性進行研究并提出對策等[8]。對旅游適應性的研究逐漸成為學者們的關注點。目前,旅游適應性沒有標準的定義闡述,但總體來看,其核心兩大系統始終未變,即“有機主體”和“客觀環境”。因此,本文將“旅游適應性”定義為旅游地在延續其空間格局和文化內涵的基礎上,結合旅游市場需求更新調整旅游地景觀面貌與文化表達方式以適應旅游客觀環境,實現協同發展。

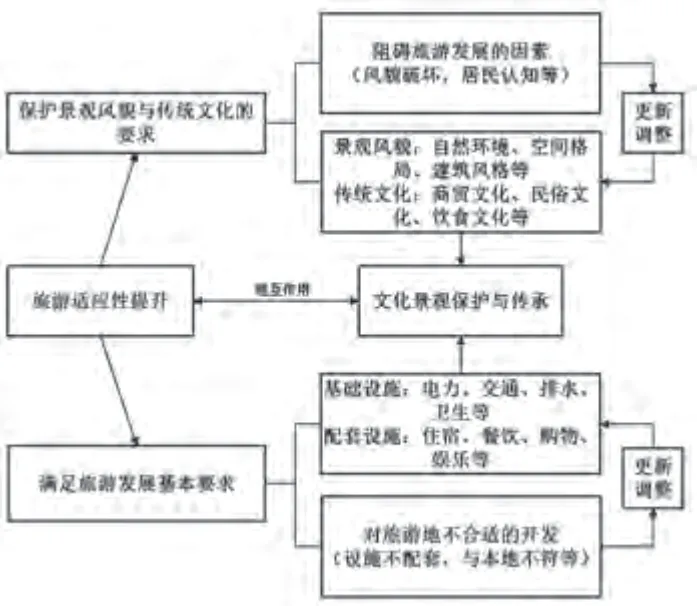

由此可見,旅游適應性與文化景觀保護傳承是一個相互作用,動態平衡的關系(圖1)。旅游適應性的提升能促進文化景觀的保護與傳承并有效降低旅游帶給旅游地的負面影響,從而實現保護發展的動態平衡。本文主要是對三河古鎮的文化景觀和旅游適應性進行分析,探索古鎮文化景觀的保護與傳承。

圖1 旅游適應性提升與文化景觀保護與傳承的關系

2 三河古鎮文化景觀構成

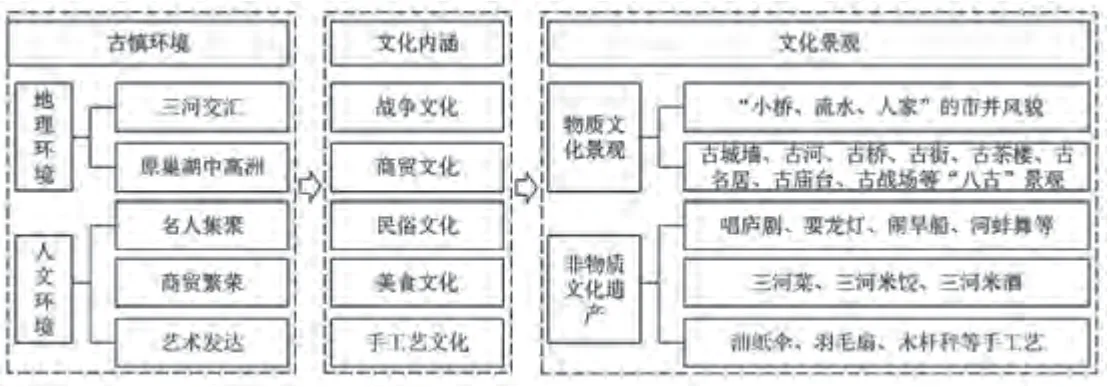

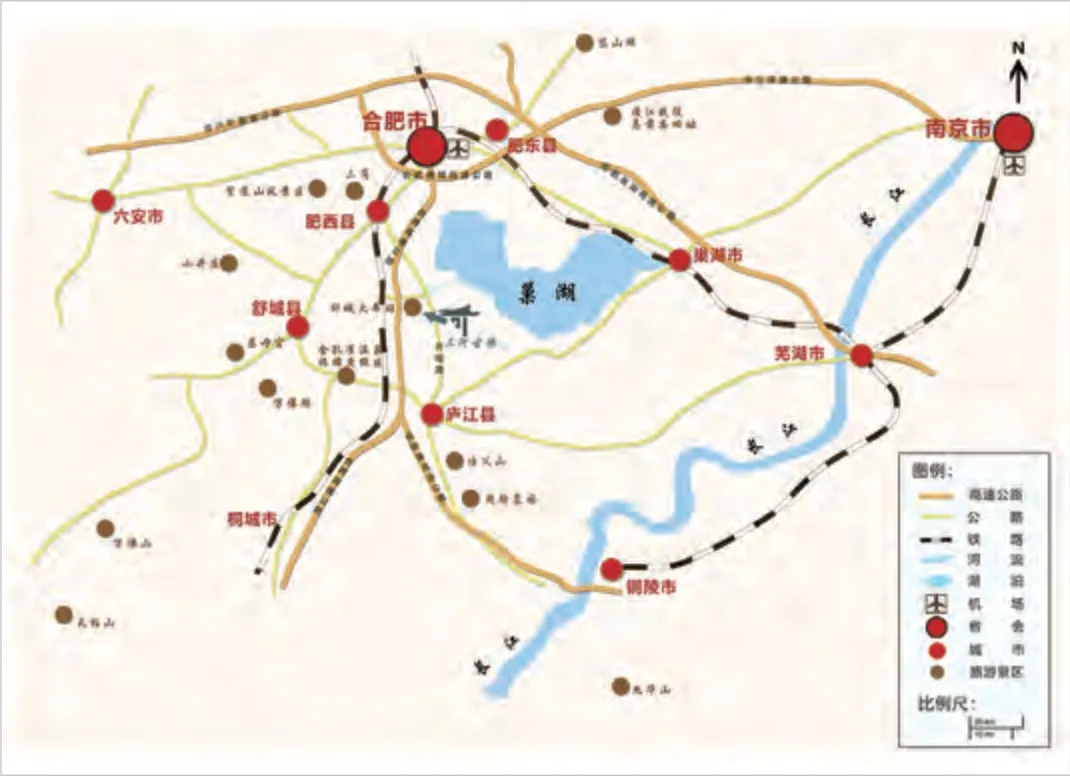

三河古鎮位于安徽省合肥市肥西縣境內,三縣交界之處(圖2),是皖中地區獨特的水鄉古鎮。作為歷史上連接皖南皖北之所,既是兵家必爭之地又是商賈云集之處,環境優美人文薈萃,在千百年的傳承中形成了豐富的傳統文化,同時在文化的交融中形成了豐富多彩的文化景觀,根據傳統古鎮文化景觀的分類可將三河古鎮的文化景觀構成要素分為物質性要素和非物質性文化遺產(圖3)。

圖2 安徽省三河古鎮區位圖

圖3 三河古鎮文化景觀形成圖

2.1 物質性要素

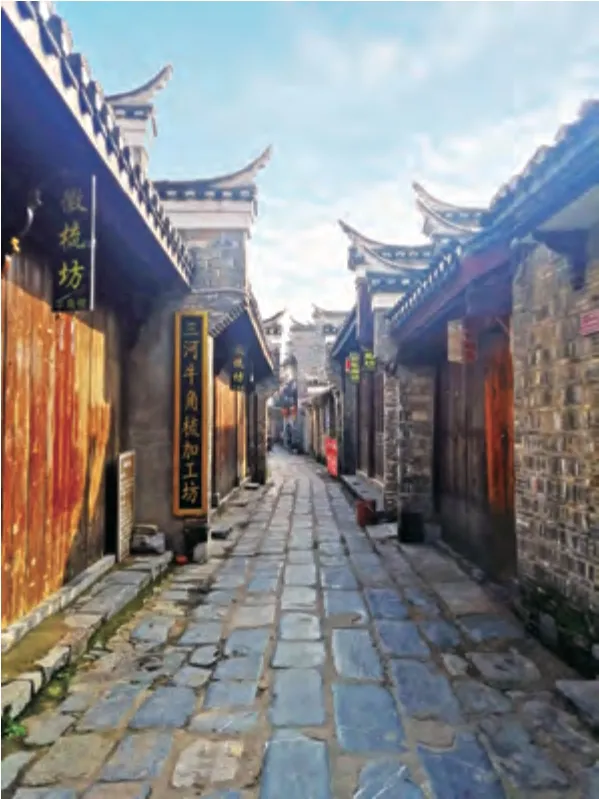

街巷空間是古鎮傳統風貌的最直觀反映[9]。三河古鎮中街巷、房屋與自然環境巧妙結合,主街基本與河流平行,民居臨水而建。整體布局以魚骨型結構為骨架,小南河北岸2900m保存完好的河北大街由東街、中街、西街組成,南岸有自唐代遺存下來的長約250m的二龍街,外加一人巷等26條小巷四通八達。古鎮街巷大多路面以青石板鋪地,具有引導功能的同時還內含古樸性和趣味性。現存古建筑包括太平軍古戰場的遺跡城墻城門、劉興隆錢莊、望月閣、萬年臺等,還有三縣橋、鵲渚廊橋等重要景觀節點。整體街巷空間有中心軸、有方向感、有節點,形成了三河古鎮獨特的空間結構[10]。

三河古鎮現存古建筑以清末民初時期為主,以磚石和木結構混合而建,山墻間固以立柱以防洪水,建筑平面布局多為三合院和四合院,呈中軸對稱形式,朝向坐北朝南,結合北方四合院形式和南方天井式布局,屋頂為坡屋頂并鋪以青瓦,臨街建筑多為一到兩層,前店后宅。墻體外立面主要為小青磚,溝縫清晰。建筑色彩分為黑、白、灰、土黃、棕紅等5種,整體來說兼具南北建筑特色。

2.2 非物質性要素

非物質性,并非與物質絕緣,而是指其偏重于以非物質形態存在的精神領域的創造活動及其結晶[11]。民俗、美食和手工藝是三河古鎮文化景觀中具有代表性的非物質性要素。

三河民俗文化資源頗豐。春節期間耍龍燈、鬧旱船、跳河蚌舞;端午節做粽子、賽龍舟等。三河是廬劇的發源地,享有“廬劇之鄉”的美譽。其他還有千百年傳承下來的民俗,如婚嫁、扔抬花轎、請“良玩”等。

三河的飲食風味獨特且品種豐富,創有名滿四方的三河土菜品牌。目前開發有土菜系列、茶干、米餃等。三河也是著名的釀酒之鄉,三河米酒享譽全國。

三河的傳統手工藝發達,羽毛扇、小泥哨、木桿秤等手工制品工藝精良,擁有幾百年生產歷史的油紙傘制作工藝曾在“中國第八屆國際旅游商品博覽會”上獲設計和制作金獎。

3 三河古鎮文化景觀現狀及問題分析

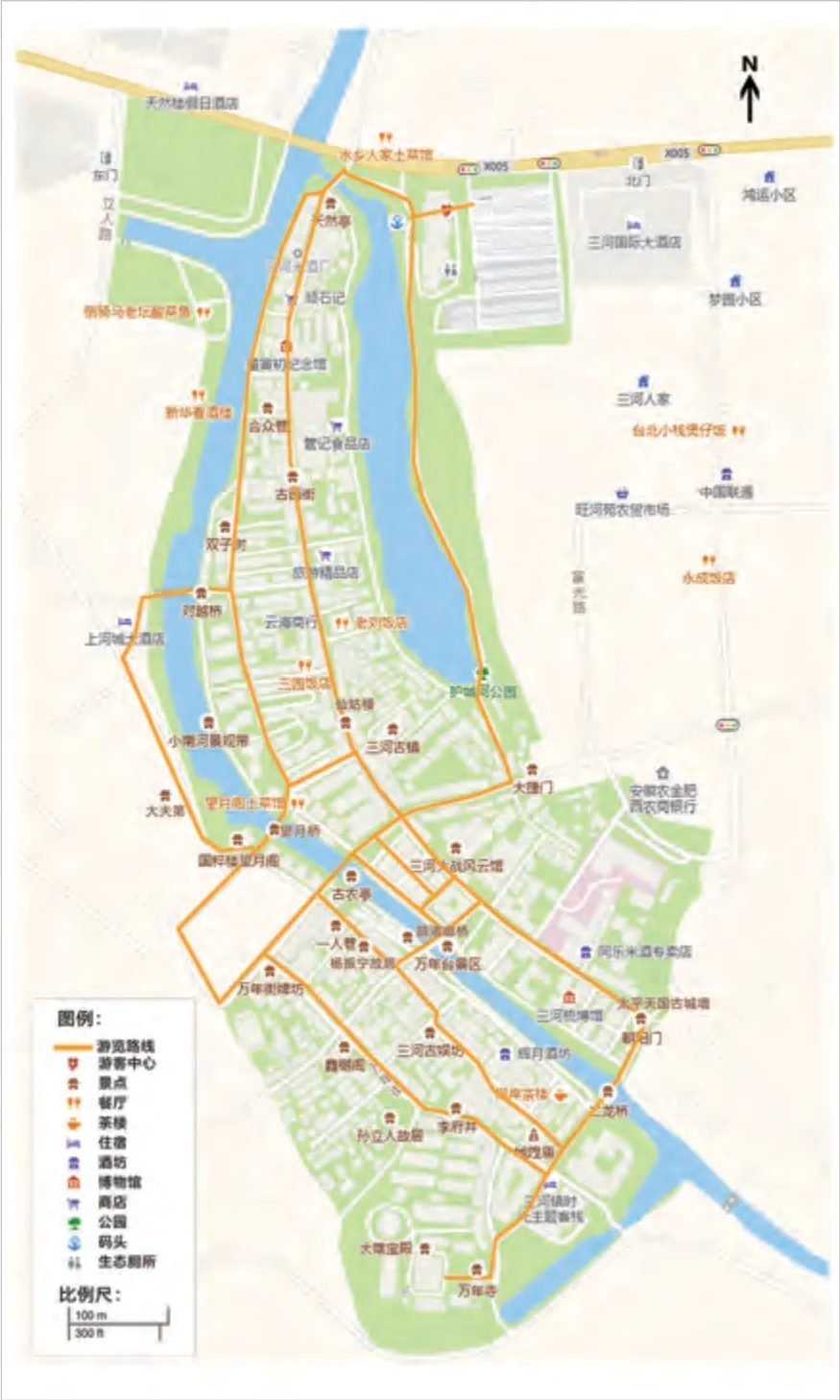

三河古鎮地理位置優越,與省會合肥相近,與巢湖相鄰,道路交通四通八達,位于多個景點連接的路線之上(圖4),2007年,三河鎮被授予“中國歷史文化名鎮”榮譽稱號,同年經評定獲批國家4A級風景區,2011年進行房屋立面改造,2015年再次經評定,獲批國家5A級旅游景區(圖5),如今三河古鎮已形成比較成熟的景點和旅游路線(圖6)。

圖4 三河古鎮周邊交通及景點分布圖

圖5 三河古鎮局部鳥瞰圖

圖6 三河古鎮旅游路線圖

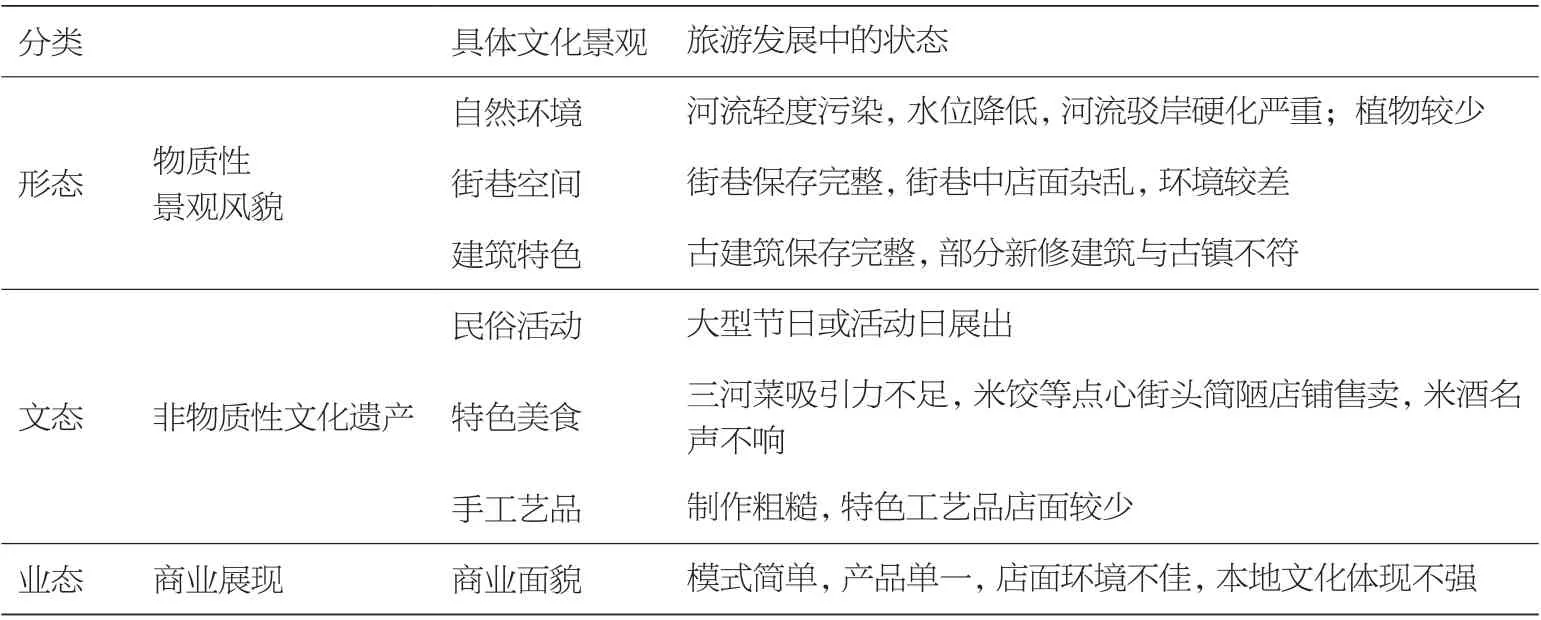

三河古鎮的文化景觀在旅游中主要體現在古鎮的形態、文態和業態上。形態,是指文化遺產的建筑、器物等實物體現的景觀;文態,是指文化遺產的文脈精神;業態,是指零售業的經營形態。然而在文化景觀資源頗豐的前提下,三河古鎮的旅游產業發展卻不甚理想,存在游客少、停留時間短,文化感知不強等情況。相反,旅游的發展催化古鎮文脈的斷裂,忽視自身特色的開發致使古鎮文化景觀保護和傳承出現危機。從古鎮中與旅游的密切相關的古鎮形態、文態和業態三個方面著手,對古鎮的景觀風貌、文化表達和商業發展三個方面的現狀進行調查分析(表1),形成對三河古鎮的旅游適應性和文化景觀保護與傳承的思考。

表1 三河古鎮文化景觀在旅游發展中的狀態

3.1 古鎮景觀風貌的認知偏差

余柏椿先生將“景觀”釋義為含美學審視與使用功能為一體的景物和空間,既有視覺層面的景觀意義,又有精神層面的價值意義。“風貌”是指事物的面貌格調[12]。本文所指的景觀風貌是指古鎮所呈現出的經由歷史沉淀的具有古鎮文化內涵的自然山水、空間格局、特色建筑等。三河古鎮在修繕中對自身景觀風貌認知出現偏差,忽略了傳統景觀風貌的保護。古鎮中河水質量變差,古街巷中居民為方便搭建一些簡易構筑物,新修建筑和道路在體量和尺度上過渡較欠缺,與小橋流水人家的景觀風貌不符。街巷外的建筑風貌未立足于整體歷史景觀文脈的延續,在后期部分區域的整改修繕過程中,沒有吸取本地建筑的特色,而是采取了皖南民居中黑瓦白墻的形式,失去了本地建筑特有的靈魂,破壞了古鎮原有的特色景觀風貌。

3.2 文化內涵表達淺顯和丟失

古鎮現有最直觀的文化景觀是其街巷空間格局、商貿和戰爭遺存,景點多且內涵深厚,卻很難給人留下深刻的印象以形成對古鎮的文化感知。其他諸如美食文化、手工藝文化基本丟失。三河菜以徽派菜系為底蘊,融百家菜系之長,而當前三河飲食中許多名菜、名點幾近消失。三河的手工藝品,諸如羽毛扇、油紙傘等漸漸不為人所知,僅有幾個商鋪零星售賣,三河油紙傘有400多年的生產歷史,一把傘從開料到完成有60多道工序,如此繁復的手工工藝,在今天的古鎮幾乎不復再見。

3.3 商業開發落后和不足

三河古鎮本為商業集鎮,歷史上商貿運輸發展是這座古鎮形成的原因之一。時過境遷,在如今旅游業發展的時代,古鎮的商業已基本轉變為針對旅游而形成小商品售賣。景區商品分類模糊,以沿街小店面和小型攤鋪為主,商品制作粗糙、質量低下、包裝簡陋,而有當地文化的特色工藝品卻越來越少。總體來看,產品定位不準,商業布局落后,發展模式傳統,衛生狀況不佳。這些情況的存在,無法滿足游客來此所希望達到的滿足感和文化認同感。

4 基于旅游適應性提升的古鎮文化景觀保護與傳承策略

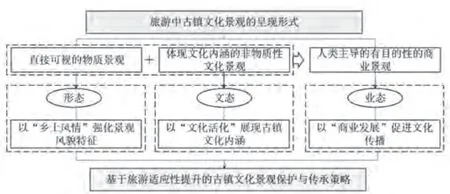

為促進當地傳統文化的傳承和旅游業的發展,還需注重古鎮自身文化景觀的保護和傳承。從形態、文態和業態三個方面提出文化景觀保護和傳承的提升改善方法,以求將古鎮的文化內涵充分地展現出來,形成具有地域性特色的三河古鎮,從而提高古鎮對旅游的適應性,在滿足旅游者旅游需求的同時,保護和傳承當地的文化景觀(圖7)。

圖7 基于旅游適應性提升的古鎮文化景觀保護與傳承策略圖

4.1 形態——以“鄉土風情”強化景觀風貌特征

2015年習主席提出新農村建設新思路,要“注意鄉土味道,保留鄉村風貌,留得住青山綠水,記得住鄉愁”[13],其核心實際上就是尊重地方歷史、延續傳統文脈、保留地域個性特點。這在傳統古鎮建設中同樣值得借鑒,在古鎮旅游發展中尤其要注重原有古鎮風貌的保存與維護。

(1)街巷空間復原

在修繕和更新古鎮景觀風貌時,街巷界面必須能夠較好地展現三河傳統風貌,建筑的布局、形式、體量、材料和色彩必須與周圍環境相協調(圖8)。原始景觀風貌蘊含的文化特色不可復制,因此在古鎮更新中特色建筑,特別是具有代表性的老舊建筑,以及古橋、古城墻等應作出相應的保護恢復更新,不可過分改造。

圖8 三河本土建筑外立面

(2)形成景觀延續

拆除或改造居民為方便而搭建的簡易構筑物,新建建筑要避免過于突兀,破壞整體美感,空界面間需完整、連續,建筑高度與尺度基本統一,在建筑立面的改造中維持三河的形式和色彩。新修街道注重尺度和諧,鋪裝材料與古鎮原有鋪裝統一。形成景觀延續,保存古鎮整體景觀的原真性(圖9)。

圖9 三河古街巷空間

(3)自然生態保護

三河古鎮因地理環境而形成,其文化景觀與周圍自然環境相輔相成。河流是維系古鎮的紐帶,保護水體至關重要,應在鎮內設立具體的看管防護機構,管理居民生活垃圾丟棄以及污水排放等一系列污染問題。河流駁岸形成有設計感的生態駁岸,既能涵養水源又能提高景觀環境。要注重古鎮內外的植被養護,以鄉土樹種為主,在保證植被豐富性的基礎上形成美觀、協調的植物配置(圖10)。

圖10 水面、植被分布

4.2 文態——以“文化活化”展現古鎮文化內涵

“文化活化”是文化傳承和景觀展現的手段,能促進古鎮適應旅游發展的同時傳承古鎮文化[14]。

(1)還原歷史場景

對部分場景的合理化還原是重現古鎮風光的重要方式。例如戰場遺址中注重歷史故事的體現,古街巷中重塑老大樓等老字號茶館酒樓,三河美食、茶點以及廬劇走進茶樓,讓美食、戲劇文化等在古鎮中重現,讓文化與古建筑緊密結合。

(2)再現民間手藝

培養特色手工藝、飲食及民俗文化傳承人,將“三河民間手工藝匠人”打造成特色。三河米酒、米餃等美食工藝制作歷經千百年傳承,可將民間手工作坊進行場景化再現,動態化展現地方文化。

(3)增強互動參與

通過開展各種手工制作,讓游客能夠有機會走進作坊,跟隨匠人一起制作手工藝品,這種另類的文化傳播方式能讓人們接觸古鎮工藝,感悟文化精髓。

4.3 業態——以“商業發展”促進文化傳播

商業是展示、傳播古鎮文化的一種重要方式,歷史上三河商貿文化也體現于古街巷的商業景觀中。重塑三河古鎮的街巷商貿景觀是保護和傳承古鎮文化景觀的一部分。三河古鎮還需要在業態中體現出本地特有的文化內涵[15]。要重點出售精細的本地手工藝品,同時能夠在店面中展示部分傳統手工藝制作流程,使“商氣”和“文氣”相互促進、相互成就。

結語

傳統古鎮是人類寶貴的文化遺產和景觀財富,亦是重要的旅游體驗空間。古鎮旅游關系到區域經濟、民生和文化傳承,必須探索具有持續性的發展模式與實踐路徑。適應性是一個具有豐富內涵的概念,對旅游規劃具有較強的約束性和指導性,同樣對探索古鎮文化景觀保護與傳承具有重要的啟發性作用。本文基于旅游適應性的理念,通過對三河古鎮文化景觀構成要素的分析,考慮古鎮旅游發展于文化景觀保護與傳承重要意義,為二者搭建中間橋梁,強化景觀風貌,展現古鎮內涵,促進文化傳播,從形態、文態以及業態三個方面探索促進古鎮文化景觀保護與傳承方式,對防控古鎮旅游開發的“異化”現象具有重要啟示,引導古鎮建設良性發展,也為其他同類型古鎮建設提供一定意義的參考。

資料來源:

文中圖表均為作者拍攝和繪制。