糅雜與權宜:蘇州楊家橋天主堂“混合性”建造溯源研究

潘一婷

王 軍

陳 曦

鴉片戰爭后舶來文化傳入,在西方社會文化與建造技術的影響下,來華建筑師、傳教士,聯同中國本土工匠運用本土與外來材料,采用中西糅合的營造方法,設計和建造了一系列兼具東西方風貌特征的近代教會建筑,成為近代建筑文化演變的獨特見證。而在蘇州深厚的地方文化影響下,楊家橋天主堂呈現出以運河水系與香山幫匠作工藝為背景,不同于沿海城市(如上海)和內陸城市(如山西)的獨特建筑交融形式,是呈現東西文化交融下技術選擇的一手研究資料,也是歐洲天主教建筑在中國本土化的一個地方樣本。

1 天主教在蘇州的影響

蘇州天主教傳播起始于明朝,發展于清代。1599年(明萬歷27年)1月,江蘇巡撫趙可懷邀請意大利傳教士利瑪竇至江蘇,江蘇始有教聞[1],1690年(康熙29年),羅馬教廷建立江南教區,1853年(咸豐3年)起改蘇州傳教站為傳教區。1874年(同治13年)稱蘇州總鐸區,1922年(民國11年)總鐸區屬新建的上海教區,1949年6月9日另建蘇州教區①。由法籍神父竇總鐸(中文名竇可型,教名為P.Josephus Deffond)始建于1893年位于古城遠郊的三香路楊家橋天主堂②,羅馬天主教廷稱為“七苦圣母堂”(The Cathedral of Our Lady of the Seven Sorrows)③,成為當時羅馬天主教蘇州(吳縣)教區的主教座堂④[2-3]。

2 濱水為之的平面形制

追溯楊家橋天主堂的始建,其平面格局與運河水系有密切的聯系。受18世紀起清政府消極的宗教政策影響,楊家橋天主堂選址蘇州古城西側遠郊⑤,周圍農田成片,水系密布(圖1)。教堂原址自18世紀中葉以來是天主教在蘇州的一處重要的活動地點,主要面向周圍的漁民教友,許多漁民甚至以船為家。楊家橋地塊內曾有一座舊堂,由漁民教友集資建于1866年,俗稱“網船公所”,是蘇州第一座天主教公堂,在此之前教士來蘇州施行圣事都在教友家中[4]。1887年—1892年漁民教徒和神父進一步集資購地,于1893年在舊堂以西始建一座大堂,即今天的楊家橋天主堂。

圖1 楊家橋天主堂最早的航拍圖(20世紀60年代)

傳統上,以河流、寺廟、阡陌所組織起的空間就是江南村鎮最重要的文化載體。沿著香汛儀式沿河所布置的廟橋、寺院、節場組成了江南獨特的風土建筑群,在楊家橋天主堂所在的白蓮涇(京杭大運河分支)兩岸,同樣密布慧慶禪寺、佑圣道院、葉貝庵、龍樹庵等宗教場所。這種濱水為之的宗教活動場景同樣影響了外來宗教的儀軌:教堂、教民(漁民)及運河水系的關系,促生了楊家橋天主堂始建時面向白蓮涇開門的獨特設計,并形成了漁民從四處坐船來禮拜時運河兩岸停滿船只的奇觀。東立面是楊家橋天主堂的主立面,一方面有主立面朝西的教義考慮,但同樣重要的是它面對運河駁岸,形成了一個從下船上岸、到遙瞻教堂主立面、最后到邁入教堂禮拜的朝圣空間序列。駁岸與大門,即是劃分了宗教場外與內的邊界(圖2)。

在平面布局上,早期的入口為圖3c所示的東北門,教眾由運河乘舟而來,途徑殷宅所改建的舊堂,進入大堂前廣場。其后,隨著時代和功能的變遷,又改由東北門和東南門同時進入,直至今日沿三香路由圖3a仿巴洛克式山門進入,徹底將曾經重要的禮拜流線和生活場景隱匿起來,令人扼腕。

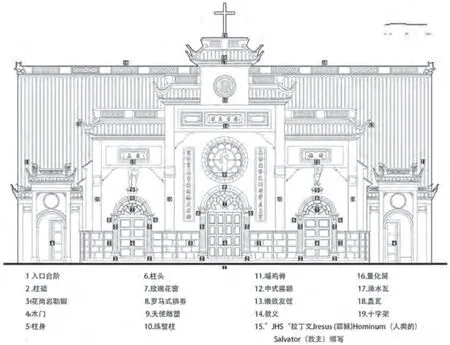

3 牌坊與教堂立面(Westwork)的雜糅

教堂東立面作為漁民教友上岸時最先與最直接的視覺直達點,其形制樣式與裝飾元素在傳達建筑的文化意涵上具有重要作用。楊家橋天主堂整個東立面被豎向分割為三段,中間高兩側低。教堂的東立面“牌坊式”和“屏風墻”結合宗教元素的形制,在營造氛圍上最能與西式教堂主立面產生聯系。對比南方同一時期建造的教堂,主立面為屏風山墻形制的天主教堂占比很大,反映出天主教會在當時南方地區的本土化適應傳教方針。在中國鄉間建造教會建筑,首先面臨的是技術的斷層和材料的匱乏,其次在異質的文化中傳播宗教學,還必須考慮受眾的心理接納度。

教堂的題字匾額是中西文化結合的亮點。如果說西式教堂建筑是通過直觀的拱券、扶壁、花窗進行信徒受教儀式前的熏陶,那么中式教堂更藉由語言文字的表達。楊家橋天主堂東立面共有匾額3幅和律詩1對。門額上掛乾隆題字匾額,名為“萬有真原”,又是天主教義的中國化表達。其下自左向右依次為“崇真”與“尚德”。不同時期清帝對于卓越傳教士的賜字,受到傳教士們的青睞,并作為一種傳教手段表現在了建筑外觀上,成為中國天主教堂的一種獨特外觀特征。

在建造工藝上,教堂始建墻面為常見的蘇式清水磚墻工藝,采用一順一丁式青磚組砌,外凸的壁柱采用全順式,白漿勾縫,式樣傳統。白漿勾縫是典型的蘇式做法——內凹洼縫,這種做法又稱“鏤活”[5],用麻刀灰打底,薄涂層清白灰,其上刷煙子漿,干后以竹片和鏨子按設計雕刻,做工精細,手法獨特。根據脊頭形式的不同,天主堂正殿檐脊以哺龍脊封口,西北側后修建的圣母堂則使用哺雞脊,符合蘇州地區寺廟建筑用哺龍脊、普通房屋用哺雞脊的傳統做法[6]。東立面翼角為嫩戧發戧形制,墻頂采用傳統雞嗉檐挑檐方式,上置黑瓦,脊身是以鏤空磚石拼砌的亮花筒,頂部采用蓋筒。

分析蘇州牌坊式山墻的教堂立面的成因,主要可歸納為三個原因:一是牌坊的形制,富有獨特的宗教感,利于傳教活動開展;二是在明清時期,蘇州一地牌坊盛行,具有深厚的文化底蘊;三是在當時的建造背景下,蘇州教案為代表的反洋教運動在南方不斷發生,西方傳教士為減少文化沖突和民族矛盾,選擇在教會建筑的形制上主動融合來易取教眾信教的好感。總體來說,即為傳教士們為減少文化逆差,方便傳教的一種本土化策略。

這種風格選擇的邏輯,可以從復原的始建東立面中,無“JHS”、“彩色窗花”、“宗教圣像”“柯林斯柱頭”和突出的“石拱券”等西式元素得到進一步佐證——因為這些都是在天主堂在1982年和2000年兩次大修時新添的,是在當代宗教開放的文化環境下,修復主持人(通常是座堂神父)試圖強化教堂立面的西式特征(圖4)。于是,在雜糅的中西語匯中,中國傳統裝飾方法與西式宗教元素連同為一套宗教學體系,共同語說著天主教的教義理念。

4 舶來與本土的屋架設計

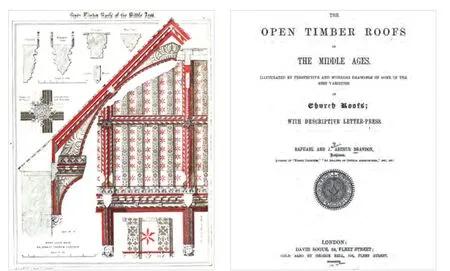

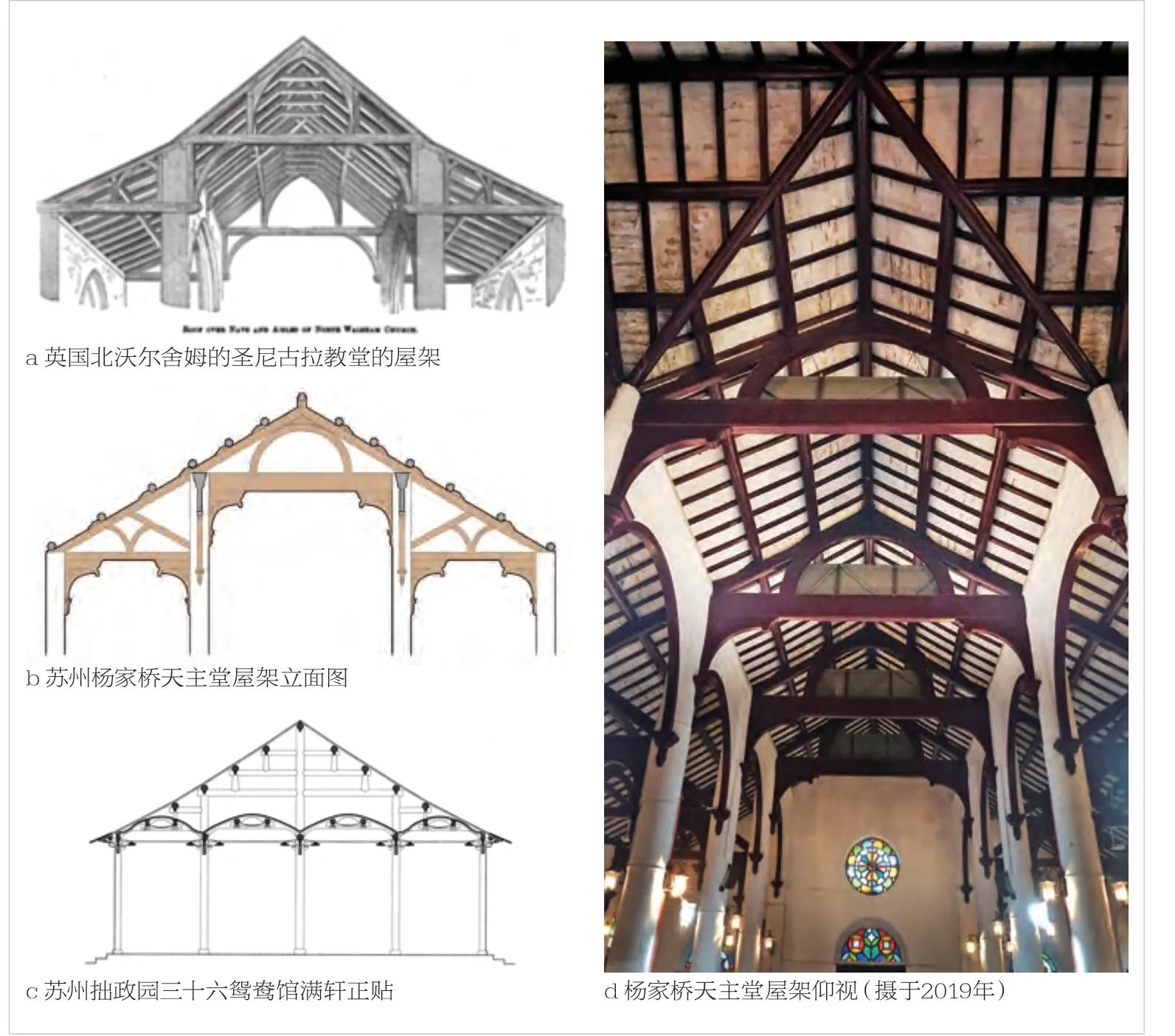

牌坊樣式在近代中國頻繁被選擇的另一個重要原因,是中間高兩邊低的山墻,正好契合教堂室內從中殿(nave)向側廊(aisles)跌落的一種歐洲中世紀小型教堂的空間原型。在中世紀的歐洲,對于地位重要的大型教堂,中殿可能很高,并配以石拱頂、高拱廊和高窗等;但是對于教區小教堂,類似楊家橋天主堂那樣尺度的中殿和側廊并結合露明木屋架的空間形制也十分普遍。這種中世紀“露明木屋架”,在19世紀英國建筑師Raphael and J. Arthur Brandon發表于1849年的著作中,稱作"open timber roofs in the middle ages"[7]。這一類別中除了包含了著名的托臂梁屋架(hammer beam roof)及其豐富的變異外,濃郁的彩繪與天使雕刻也是該時期此類屋架的一大特點(圖5)。

圖5 楊家橋天主堂東立面現狀形制元素(2019年)

今天已無從考證當時設計楊家橋屋架的法籍神父是否經由某種途徑了解這些露明屋架的建造方法,但《中世紀露明木屋架》中有不少與楊家橋天主堂屋架構形相關的設計(圖6)。其中最相似的是建于1330年—1990年位于北沃爾舍姆的圣尼古拉教堂(St Nicholas Church, North Walsham)的屋架(圖7a)。圣尼古拉教堂屋架沿正殿長軸方向使用石柱和連續的石構拱券,而橫向采用貫穿石墻的木梁架支撐屋頂。而楊家橋天主堂參考了這種設計,但是創造性地結合了蘇式抬梁屋架和蘇式屋面的做法(圖7b,c)。

圖6 《中世紀露明木屋架》卷首插圖頁和扉頁(1849年)

圖7 西方、本土、以及中西混合式屋架對比

蘇州并非通商口岸,在近代與西方文化直接接觸的機會不如沿海城市廣闊,整體而言受西方建造技術的影響較晚。但這不能作為楊家橋天主堂選擇中西合璧屋架構型的唯一原因,因為蘇州相近時期也能找到較正宗的西式建筑,例如始建于1901年—1904年天賜莊東吳大學內的林堂,由在上海的英國建筑師設計,選用的是典型的英式屋架和木板墻筋做法。但值得注意的是,東吳大學背后的美國監理會在蘇州采取的是精英路線,爭取到了清政府和美國領事館的協助,能募集大量的建造經費,并獲得外國建筑師和外地營造商的技術支持,得以“移植”典型的歐洲建筑的做法。而在楊家橋天主堂的案例中,天主教會在蘇州采取的是平民路線,不僅處地郊遠,建造經費也依靠座堂神父募集和貧窮的漁民教友集資,于是本地香山幫工匠純熟的建造技藝適時提供了建造的最好選擇,即參考西方建筑屋架形制,取材本地,權宜建造。

教堂建筑由于是集會的公共場域,因此需要較大跨度下的闊幅空間,傳統的中式屋架無法做到開間很寬和單層建筑的大高度,但歐洲教堂通過在磚石連續拱券上建造木屋架,便能形成很大的高度與跨度,進而塑造肅穆莊嚴的教堂環境。換言之,中式做法是將屋頂架在柱子上的結構,而西式做法則利用磚石拱券,穹頂等營造巨大的空間[8]。但西式結構對材料的強度要求和計算精度要求過高,就當時的建造環境,要求設計和施工者不得不作出本土化的適應性調整。

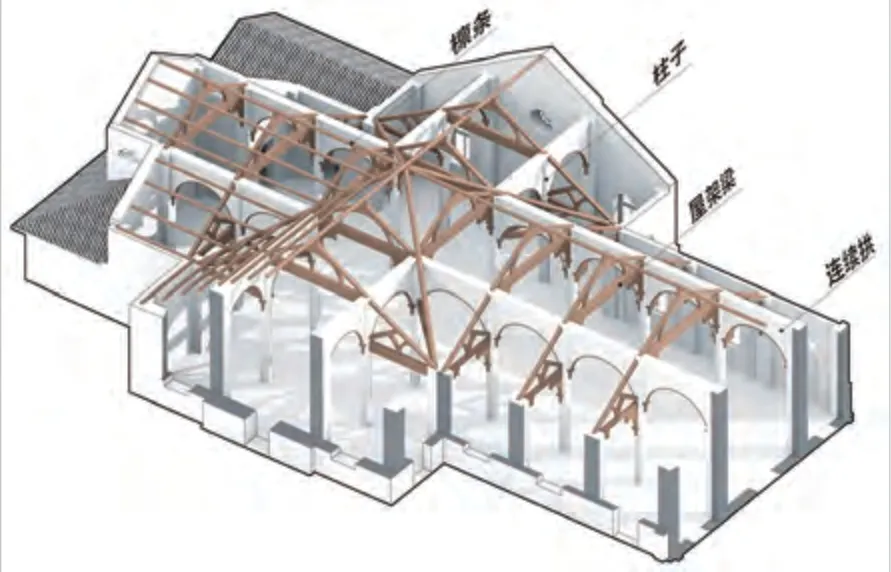

于是楊家橋天主堂的建造者以西歐中世紀開放的木構架形式為雛形,輔借蘇式“抬梁式”屋架的結構優勢,以木材取代磚石便出現在天主堂的屋架體系中。例如中殿與耳堂相交的轉角處,形成兩個屋面陰角部位交接處的窩角溝,使其下方有一根斜向的軒梁存在,其上的半圓形的梁形似于蘇式建筑中的“月梁”⑥,在作用上起到斜撐的功能。這種特殊的梁架形式,與蘇式廳堂中滿軒的正帖剖面木構體系有異曲同工之處(圖7c)。為滿足其造型需要,屋架體系中的那些具有裝飾性的構造細節也表現出更多對西式形制的借鑒,例如牛腿等的形態很大程度上完整模仿了西方的做法,又如半圓形拱梁實際是由多段木梁通過暗榫拼合,當中留隙,符合建造實際。

天主堂平面長為44.9m,寬為29.3m。以柱跨去衡定屋架組成,東西向的長軸含八個柱跨,最小柱距為3.1m,最大柱距為7.1m,南北向的短軸含五個柱跨,最小柱距為4.7m,最大柱距為7.7m。短軸與長軸交匯后,向南北側各自延伸了一個4.9m的柱跨,平面上構形成拉丁十字,空間上各自形成了“巴西利卡”空間的中殿和側廊。屋脊高10.9m,兩邊屋架通過檁條與墻體契合,以磚塊砌筑墻身,短軸方向凸出立面的山墻的厚約1000mm,墻身最高處達11.3m;其余處墻厚約500mm,高為6.2m。內墻飾白涂料。從受力角度分析,在屋面各交角處,梁架通過榫接嵌入墻體內,壁柱鑲墻,抵消了屋架的側推力;直徑650mm的柱,上與木屋構架相連,其下接連八邊形的石柱礎,承擔屋蓋的豎向荷載(圖8)。

圖8 楊家橋天主堂的屋架結構體系

考慮蘇州的氣候和降雨特點,楊家橋天主堂的屋頂選擇的是傳統的江南瓦屋面做法,因為無論從技術層面——本地的屋面做法是歷經時間考驗,還是建造的耗費上——瓦材在當地取材比從外地進口容易,蘇式做法都成為最經濟適宜的選擇。楊家橋天主堂屋面基層采用板椽進行劃分,椽間距約為青瓦小頭寬度的4/5[9],其上蓋木望板,粉刷白漆,板上抹護板灰,再以瓦泥抹底用于粘接瓦片。瓦分仰瓦與蓋瓦,邊沿用滴水瓦,橫縱屋面交接處采用傳統蘇式斜溝做法,規格較高。即在兩屋面相交部位,在陰角處鋪設一條底瓦楞,用于排水[10]。屋面與墻身交合處采用冰盤檐的磚檐造型,功能上有利于墻身的防潮。白色墻身,青瓦屋面,在外觀上形成江南地區“粉墻黛瓦”的建筑風格,使之更好地融入蘇式建筑的群體風貌。

5 是似而非的磚木混合柱

楊家橋天主堂的室內中柱體系,每柱直徑約650mm。通過敲擊測響,發現其有不同于實心磚柱的反饋聲。根據教堂長期工作的門房口述,老教友間也流傳柱子為三塊拼起來的木柱圍上一圈磚后抹灰的說法。已知的寧波江北天主教堂(法籍主教蘇鳳文建于1872年)即是采用了木心包磚的做法,因為在2014年的大火廢墟中能清晰地看到損毀的外圈磚中露出的木柱⑦。楊家橋天主堂可能也是這樣的做法,但實際情況還有待今后在保護工程中進一步考證。本文僅從“建構”的角度,分析在近代小型教堂建造技術選擇中磚木混合柱的合理性。

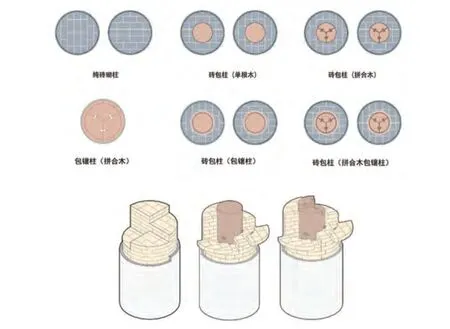

不同于朱家角天主堂室內柱子像屋架結構一樣木色刷漆,楊家橋天主堂的柱子和連拱廊都表面刷白,和墻體一樣,意味著建造者有意使其表面上看起來“不像”中式的木柱。從建筑形式邏輯的角度,是建造者想要通過區分垂直承重結構和屋架結構的“材質”,來進一步模仿歐洲教堂中的磚石連續拱券與露明木屋架。然而,即使設計者希望實現磚石拱券,從建造邏輯的角度,對于如此細高的柱子,純磚柱只受壓力,承重截面過小,容易失穩,存在較大的技術挑戰。當地工匠對于如此規模的石筑工藝還并不能像木結構一樣熟練地駕馭,木柱的選擇更為合理。而木柱具有更好的柔韌性,能與木屋架形成更好的結構整體。與此同時,另一個不可忽略的考慮因素,是粗壯的木材在19世紀末的江南地區已極其稀缺[11],因此中心使用木柱,外包磚塊的方法,是合乎邏輯的折中選擇,不僅合乎表面的“形式邏輯”,又起到了防火的效用。而在具體建造工藝上,宋《營造法式》上已經記載了兩段合柱,三段合柱,四段合柱的做法[12]。籍此推理,除了純磚石柱外,楊家橋天主堂可有磚包柱(單根木料),磚包柱(拼合木料),包鑲柱(拼合木),磚包柱(包鑲柱)和磚包柱(拼合木包鑲柱)等多種可能的選擇(圖9)。

圖9 磚木混合構造方法

6 “混合性”( Hybridity)建構的邏輯

西式教堂作為一種被物化后的宗教符號植入蘇州地區后,融合許多中國傳統的建筑語言,是中西方文化碰撞的必然趨勢。楊家橋天主堂作為一個地方樣本,在其初踏入蘇州本土語境中的過程里,遭遇傳統文化的競爭和技術實現的挑戰,因此融合進中國建筑文化的內核是唯一的解決途徑。在其空間布局、山墻立面、屋架結構、構造節點中都不約而同地從不同角度隱示了這種特殊文化背景的嬗變與風格融合。

綜上所述,一種外來的建筑要扎根到新的環境,一種文化要在異壤傳播,必須需要可被直觀釋讀的符號[13],同時又需在構造邏輯上達到相通的默契,其原理類似植物嫁接的關系,即在共性的基因上,長短互補,弘揚優勢基因。在這一語境下,考慮到實際的建造環境,本土匠人的經驗與技術在蘇州近代歷史建筑尋求高度與跨度的突破上起到決定性作用。

而其工藝的留存,無論是形式上的西方范本,還是糅合了蘇式的建造技巧,都供給當代研究者們可以按圖索驥式地溯源歷史信息的特征符號,從而延展出其特定背景下的工藝水平,為建筑形制的成因梳理理性的歷史文化成因。而探索這一歷史成因和詳具的形制工藝,也為實際的修繕保護工程和對制定現狀病害的應對策略提供了科學指導。

(致謝:感謝楊家橋天主堂本堂薛建剛神父提供調研測繪便利;英國劍橋大學建筑與藝術史學院JamesW.P.Campbell教授關于西方溯源的建議;上海現代集團現代華東設計院鄭寧博士參與討論;蘇州大學16級歷史建筑保護工程專業學生的資料搜集和測繪工作,尤其本文中參與插圖繪制的殷曉曉、周妍、周天祺、吳欣欣、莊徐飛、翁娣、周舒桐、施靚亮、費鳴澤同學。感謝蘇州大學“莙政基金”項目提供部分研究經費。)

資料來源:

圖1:來源于美國地質調查局(United States Geological Survey),編號: DS1106-2086DA072_b;

圖2:由楊家橋天主堂本堂薛建剛神父提供;

圖4:左圖由一位外國軍官回國途徑上海,去了蘇州游覽,在1901年拍下了楊家橋天主堂東立面。中圖來源于《文化遺產 蘇州古城》編委會(編).文化遺產 蘇州古城[M]. 蘇州:古吳軒出版社,2003;

圖4右、圖5、圖9:來源于2019年蘇州大學16級歷史建筑保護工程專業測繪調研成果;

圖6:參考文獻[7]卷首插圖頁和扉頁;

圖7a:參考文獻[7],第15頁;

圖7c:參考文獻[10],第44頁;

文中其余圖片均為作者自攝或自繪。

注釋

① 參見:Acta Apostolicae Sedis: Commentarium Officiale, Annus XXXXI–Series II~Vol.XVI.Typis Polyglotis Vaticanis, M·DCCCC·XLIX,p.589。

② 據史料記載竇神父于1891 年、1905 年兩次任蘇州總鐸。期間分別于浦東和蘇州任職,聯系楊家橋的建造時間節點可以推知,他在建造楊家橋天主堂的過程中借鑒了更早建成的朱家角天主堂的建造方式與風格。

③ 參見:http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/sooc0.htm [2020-04-28]。

④ 楊家橋天主堂在1958年被占用為社會主義教育學校,20世紀60年代中期分別被大隊、工廠、小學等占用,1981年歸還教會,1982年政府出資修繕,新建多座附屬建筑。1991年遇洪險,堂內建筑被淹,古樹名木幾近淹沒,同年公布為蘇州市文物保護單位。2000年新建古建式長廊,增植園林式綠化,始成現狀。參見:[2],第764-765頁;參見:[3],第30頁。

⑤ 1706年(清康熙四十五年),清廷與羅馬教廷發生禮儀之爭,禁教長達130余年。1724年(雍正二年)復下禁教令時,通關坊教堂被抄。1747年(乾隆十二年)發生蘇州教案,宣教中心逐漸轉移至鄉僻地區,城區教友大為減少,宗教活動轉入幾戶巨商家中,城外殷家(今楊家橋)為其活動點之一。

⑥ 實例見蘇州市軒轅宮建筑月梁,蘇州虎丘二山門月梁。

⑦ 感謝同濟大學博士研究生朱友利提供寧波江北天主教堂的照片和信息。