觀察時間因素對牛角罐器和塑料罐器負壓的影響

娜仁,蘇如嘎

(錫林郭勒盟蒙醫醫院,內蒙古 錫林浩特 026000)

0 引言

牛角拔罐療法是蒙醫外治法之一,通過利用負壓來降低局部組織內壓借助外力排除罐中空氣,利用負壓吸著于皮膚,通過同一部位連續拔罐或同一部位間斷拔罐及交替拔罐等方式刺激患者的皮膚、經絡、穴位來調整患者臟腑、陰陽、三根七素趨于平衡,促使皮膚產生水泡,拔出黃水、惡血等體液以達到到去除病根、逐瘀化滯、燥黃水、除病根的功效[1]。追蹤史跡可推理出元代因蒙古大軍西征,使阿拉伯醫者、藥物大量輸入中國,其中1292年,忽必烈在大都(今北京)、上都(今錫林郭勒盟正藍旗境內)設置的回回藥物院及《回回藥方》就是阿拉伯醫學、波斯醫學等西方醫學傳入中國以后的產物[2],如今我們蒙古地區廣泛應用的牛角拔罐療法的理論及實踐應用情況跟古希臘杯吸療法相似,在希臘醫神阿斯克勒庇俄斯神廟墻壁上繪有的兩個吸杯,也被認為是用來吸人體血液的器具[3],而古希臘“拔罐療法”的理論基礎是“體液學說”認為人體內有血液、黏液、黃膽、黑膽四種體液,某種體液過多時就會致病,故需要將其從人體內吸出[4]。由此可見牛角拔罐療法是吸取西方醫學的精華的同時結合地域風情及人文不斷演變及實踐,傳承和發展下來的療法,不僅應用歷史悠久,療效也非常顯著,目前迫切需要探索其中奧秘及機制,因此本次研究觀察時間因素對牛角罐器和塑料罐器負壓的影響,為進一步牛角拔罐療法的機制研究提供循證依據[5]。

1 資料與方法

1.1 一般材料。招募60例健康受試者,男42例,女18例,年齡18~30歲,平均年齡24歲,以學生為主,身高體重相仿,兩組一般材料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 物品準備。牛角罐器(專利號:ZL 201420625707.7)、塑料罐器、負壓檢測裝置(負壓表、膠管、固定閥門)、注射器。

1.3 分組。測量罐器容積后選取等同容積牛角罐器和塑料罐器共120個,將拔罐器具隨機分為2組。觀察組:牛角罐器組;對照組:塑料罐器組,每組60個,其中30 mL/60 mL/100 mL容積罐器各組20個。

1.4 組裝負壓檢測裝置。①罐器容積相同、膠管內經、長短相同,三通管型號一致。②膠管連接拔罐器具和三通管,一頭接壓力表,另一頭固定后連接注射器。

2 操作方法

2.1 選取穴位。60名健康受試者拔罐穴位選取對稱性的肩上穴(肩部,第七頸椎棘突與肩峰最外測連線的中點)、股外側穴(大腿外側部中線,腘橫紋上7寸)、髂孔穴(臀部,股骨大轉子最高點與骶管裂空連接的中外1/3交點處)。

2.2 拔罐。選擇不同材質的罐器同時在同一人身上對稱以30 mL容積拔罐器拔肩上穴、60 mL容積拔罐器拔股外側穴、100 mL容積拔罐器拔髂孔穴,共6個部位,60名受試者循回拔罐一次。

2.3 定負壓值。設置定負壓值,負壓為-40KPa。

2.4 觀察如下時間段內負壓變化。觀察時間段(10 min/20 min/30 min/40 min/50 min/60 min)。

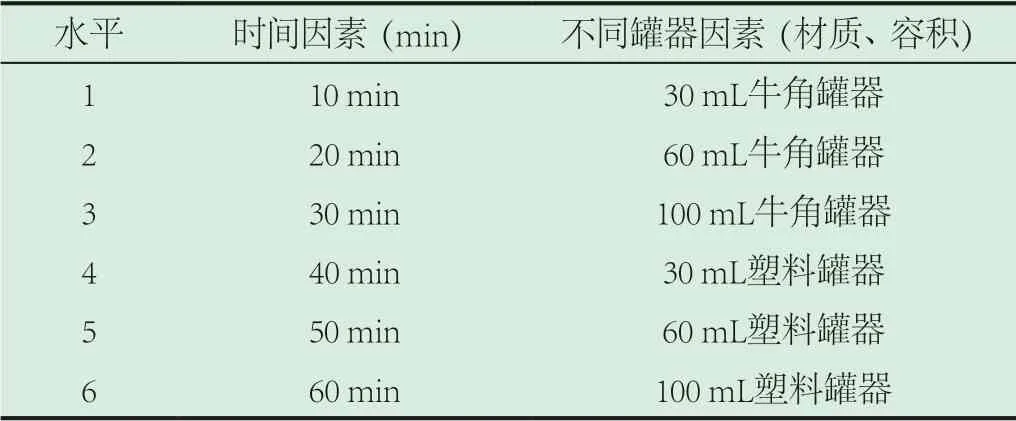

2.5 正交試驗設計表,如表1。

表1 正交試驗表

3 統計學處理

通過SPSS 19.0 軟件對數據做統計學處理,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,數據用正交試驗設計的方差進行統計,組間比較用兩個樣本F檢驗,以P<0.05為差異有無統計學意義。

4 結果

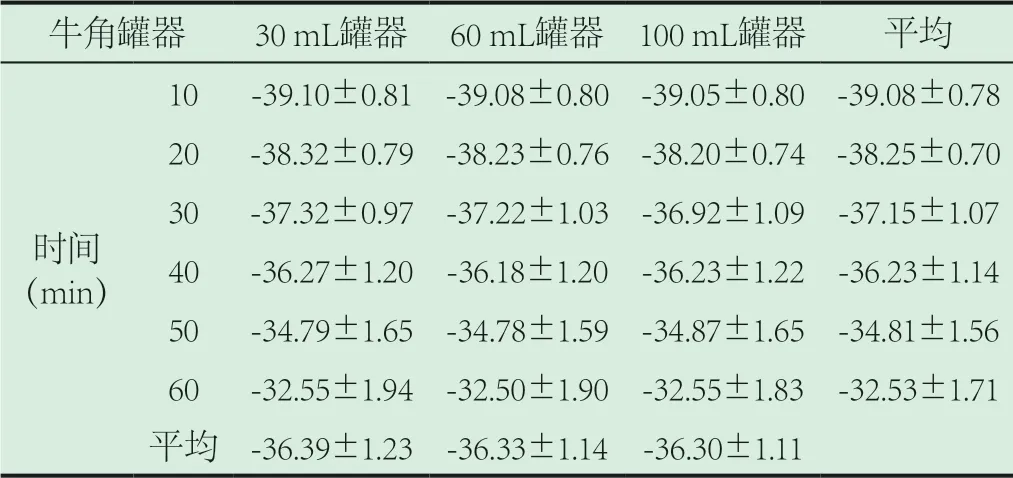

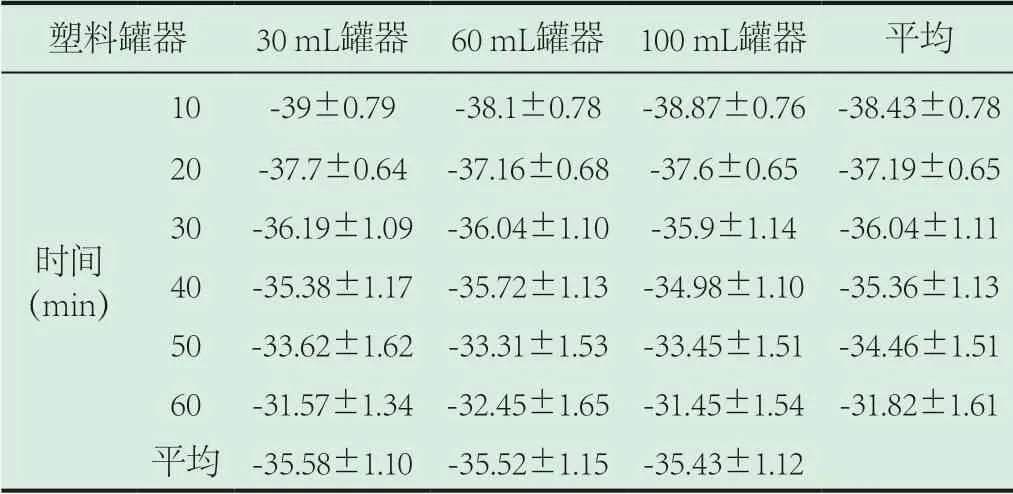

分析表2表、3數據可得出不同材質拔罐器具及時間因素在不等水平的正交設計F檢驗結果,試驗設計方案差異有統計學意義(F=12.28,P<0.05),時間因素對不同容積罐器負壓的影響差異有統計學意義(P<0.05),其中兩組負壓30 mL>60 mL>100 mL,時間10 min>20 min>30 min>40 min>50 min>60 min。并且不同容積牛角罐器在拔罐10~60 min負壓差距變化在2.26 Kpa,塑料管器在10~60 min負壓差距變化在2.37 Kpa。

表2 時間因素對牛角罐器負壓影響結果(±s)

表2 時間因素對牛角罐器負壓影響結果(±s)

牛角罐器 30 mL罐器 60 mL罐器 100 mL罐器 平均時間(min)10 -39.10±0.81 -39.08±0.80 -39.05±0.80 -39.08±0.78 20 -38.32±0.79 -38.23±0.76 -38.20±0.74 -38.25±0.70 30 -37.32±0.97 -37.22±1.03 -36.92±1.09 -37.15±1.07 40 -36.27±1.20 -36.18±1.20 -36.23±1.22 -36.23±1.14 50 -34.79±1.65 -34.78±1.59 -34.87±1.65 -34.81±1.56 60 -32.55±1.94 -32.50±1.90 -32.55±1.83 -32.53±1.71平均 -36.39±1.23 -36.33±1.14 -36.30±1.11

表3 時間因素對塑料罐器負壓影響結果(±s)

表3 時間因素對塑料罐器負壓影響結果(±s)

塑料罐器 30 mL罐器 60 mL罐器 100 mL罐器 平均時間(min)10 -39±0.79 -38.1±0.78 -38.87±0.76 -38.43±0.78 20 -37.7±0.64 -37.16±0.68 -37.6±0.65 -37.19±0.65 30 -36.19±1.09 -36.04±1.10 -35.9±1.14 -36.04±1.11 40 -35.38±1.17 -35.72±1.13 -34.98±1.10 -35.36±1.13 50 -33.62±1.62 -33.31±1.53 -33.45±1.51 -34.46±1.51 60 -31.57±1.34 -32.45±1.65 -31.45±1.54 -31.82±1.61平均 -35.58±1.10 -35.52±1.15 -35.43±1.12

5 結論

在拔罐治療時負壓在整個治療過程中持續作用于皮膚穴位、脈絡,故負壓是最主要的效應環節。負壓的大小直接關系到罐斑的形成及拔出體液量,除此之外,罐器材質也時刻影響負壓的持久性及穩定性從而影響拔罐療效。

牛角罐器從材質上來看屬于珍貴的藥材,具有祛熱、燥協日烏蘇(黃水)、促進傷口愈合等功效,便于取材、制作簡便、純天然無公害、適合地域風情,并且牛角為動物取材后運用于人體上,吸附性強能夠陰陽調有很好的互補作用,而且可以根據發病部位及人體結構不同隨時制作不同形狀及大小的罐器,因此在診療過程當中在人體同一個部位連續拔罐或在創面及傷口處直接拔罐也不會有不適感,所以牛角罐器在材質上優于其他罐器,并且符合蒙醫辨證施治引病外除的診治原則[5],通過本次研究也進一步驗證了牛角拔罐療法的負壓性能,同時對其機制研究提供了可靠的循證依據。