五餐配制腸內營養喂養重度功能障礙老年長期住院患者的效果觀察

馮淑惠,鄭素芬,馮明媚

(廣東省江門市第三人民醫院,廣東 江門 529000)

0 引言

老年長期住院患者多合并營養不良,而對于此類患者,多實施以腸內營養的干預手段,以期達到改善患者營養指標,減少感染、腹瀉等并發癥的發生[1]。而對于重度功能障礙的患者,由于其長期臥床,胃腸功能較差,因此對于腸內營養的要求就更高[2]。本院對于此類患者,開展嚴格的五餐配制腸內營養喂養干預,獲得滿意效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取2017年3月至2021年3月廣東省江門市第三人民醫院老年科自理功能障礙管飼營養患者200例,按隨機化原則設計2組,嚴格分五餐喂養為營養治療組,男43例,女57例,營養評估4~6分,平均(4.75±0.31)分,年齡66~83歲,平均(77.03±2.81)歲,測上臂三頭肌皮褶厚度+肩胛骨下皮褶厚度+腹壁皮褶厚度(簡稱:皮褶厚度)5.21~20.43 mm,平均(11.15±6.78)mm。一日分四、五餐喂養量隨,為對照組,男46例,女54例,營養評估4~6分,平均(4.68±0.22)分,年齡66-84歲,平均(76.17±2.55)歲,皮褶厚度6.65~21.52 mm,平均(11.53±5.98)mm。在年齡、性別、皮褶厚度、檢驗檢查方面,差異均無統計學意義(P>0.05)。納入標準:西醫納入標準:①重度功能障礙老年住院患者(指經過日常生活能力評定量表評分為重度功能障礙,基本喪失日常自理能力,年齡70歲以上)并有至少兩個以上慢性器質性病變的老年患者。并需要醫護人員照護,每日用藥治療。②一般狀況:完全臥床,并反復急性感染,以心腦血管病后遺癥多,并發肺、肝、腎功能不全;③部分患者并發糖尿病或老年癡呆;④患者一般采用管喂營養;⑤過去6個月未接受過任何免疫治療;⑥所有患者均參照歐洲腸外腸內營養學會2002年制定方案,并結合中國人的測定值,進行營養不良風險篩查,總分值≧3分(認為存在營養不良或有營養不良風險,應該使用營養支持治療)。排除標準:①消化道出血患者;②腫瘤、艾滋病的腹水患者。

1.2 方法。按患者病情配制腸內營養,營養治療組:嚴格分五餐喂養,喂養時間為:7:00、11:00、14:30、17:00、20:00,每次喂養量為180~230 mL,能量是200~300kcal之間,為營養治療。對照組:一日分四、五餐喂養,不過三餐量超過350 mL,14:30、20:00這兩餐為家屬提供的淮山米粉或奶粉少量沖調喂養,量不均;或者只在14:30或20:00添加一餐,量隨意。6個月為一個療程。

1.3 評價標準。比較兩組患者營養干預前、后的營養指標,并評價干預過程中不良反應發生情況。營養指標:血清磷、白蛋白、血紅蛋白、皮褶厚度。不良反應:上呼吸道感染和(或)肺部感染、腹瀉(一天大便3次以上),統計平均發生人次。

1.4 統計學分析。采用SPSS 25.0軟件,以n(%)描述計數資料,等級資料采用秩和檢驗,組間比較采用χ2檢驗;(±s)描述計量資料,獨立樣本t檢驗組間數據;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

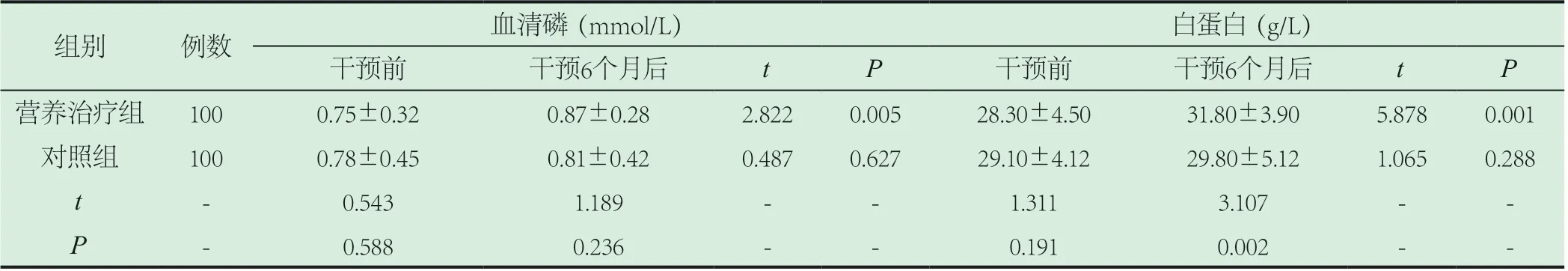

2.1 兩組患者干預前、干預6個月后營養指標比較兩組患者在干預前營養指標相比,差異無統計學意義(P>0.05)。對照組干預6個月后與干預前指標相比,差異無統計學意義(P>0.05)。干預后6個月兩組血清磷、血紅蛋白、腹壁皮褶厚度相比,差異無統計學意義(P>0.05)。而在營養治療組血清白蛋白指標中,干預前、干預6個月后相比、干預6個月后組間相比,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 兩組患者干預前、干預6個月后營養指標比較(±s)

表1 兩組患者干預前、干預6個月后營養指標比較(±s)

?

續表1

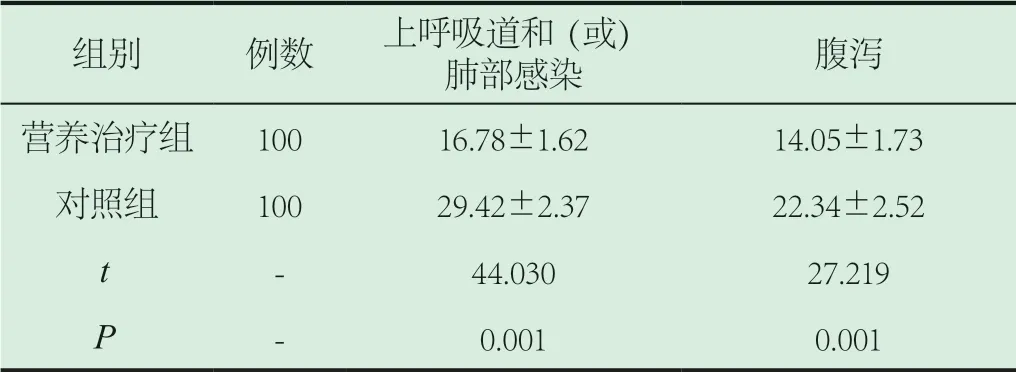

2.2 兩組患者干預過程中不良反應發生人次比較對照營養治療組患者在干預過程中不良反應發生人次少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表2。

表2 兩組患者干預過程中不良反應發生人次比較(±s)

表2 兩組患者干預過程中不良反應發生人次比較(±s)

組別 例數 上呼吸道和(或)肺部感染 腹瀉營養治療組 100 16.78±1.62 14.05±1.73對照組 100 29.42±2.37 22.34±2.52 t - 44.030 27.219 P - 0.001 0.001

3 討論

重癥功能障礙的老年臥床住院患者,由于其疾病限制,一天24 h臥床,導致此類的患者除了由護士執行的被動活動、喂食、大小便后護理所做的被動動作、清潔洗澡所做的被動運動,基本沒有活動的能力。老年病人因為胃腸功能衰減,消化能力與營養素吸收利用能力都衰退,在短期內大量增加營養容易產生不良反應,并且加重胃腸負擔甚至傷害胃腸正常功能。所以用餐投喂量(容量)超過350 mL,發生腹瀉和反流、潴留的幾率大,加速患者胃腸功能衰退,導致了病人更加衰弱[3-4]。因此此類患者的營養干預要點,是在基礎代謝基礎上加100~200 Kcal,平均少量多餐進食營養素。就可以基本維持身體需要并能有生理儲備。本研究所實施的五餐配制腸內營養喂養方法,嚴格依照五餐配制執行,把一日所需營養平均分配在日間的13 h內,以少量多餐的形式,以達到減輕老年患者胃腸負擔的效果。而腸內營養制劑則統一由營養室,進行定量定時配給病人,達到精準營養需求,且對護理人員而言,喂養照營養醫囑執行,簡單精準,也可以幫助減輕科室喂養方面的護理工作量,減少了隨機性,達到事半功倍的效果。本研究中,兩組患者在干預前營養指標相比,差異無統計學意義(P>0.05)。對照組干預6個月后與干預前指標相比,差異無統計學意義(P>0.05)。干預后6個月兩組血清磷、血紅蛋白、皮褶厚度相比,差異無統計學意義(P>0.05)。而在營養治療組血清白蛋白指標中,干預前、干預6個月后相比、干預6個月后組間相比,差異有統計學意義(P<0.05)。營養治療組患者在干預過程中不良反應發生人次少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)[5]。

綜上所述,在重度功能障礙老年長期住院患者的腸內營養干預中,實施以嚴格五餐配制的方法,可以較為明顯的改善患者干預后的營養指標,降低不良反應發生率,效果理想。