甘蔗與花生間作模式對土壤養(yǎng)分及甘蔗生產(chǎn)的影響

劉建榮,田夏紅,馮學娟,鄭乾坤,趙麗宏,龐 生

(廣東省湛江農(nóng)墾科學研究所,廣東湛江524086)

0 前言

甘蔗是我國南方地區(qū)重要的糖料作物,位于我國雷州半島的湛江農(nóng)墾實施甘蔗耕種管生產(chǎn)機械化已達0.67萬hm2的規(guī)模,加上宿根蔗面積1.77萬hm2,其總面積達2.44萬hm2,其農(nóng)機農(nóng)藝配套的大小行行距為(140+40) cm,比人工種植甘蔗單行距90或100 cm的增加土地裸露率27%~33%;另外,甘蔗生長季節(jié)長,苗期生長緩慢,行間裸露時間長達90~120天[1]。為開發(fā)研究甘蔗機械化園地復種技術,我們選擇甘蔗與花生間作模式,花生的生育期是120~125天,與甘蔗行間裸露時間相吻合,同時花生也是南方地區(qū)主要食用油料作物之一,花生播種要求的土壤溫度穩(wěn)定在15℃以上,濕度要求40%以上,與甘蔗種植時的溫度和濕度要求相近。根據(jù)互利共生原則和作物的生物學特性,建立合理的甘蔗間作模式,將有利于充分利用時間生態(tài)位和空間生態(tài)位[2-3]。合理地安排甘蔗與花生間作有利于改善土壤物理狀況,提高土壤養(yǎng)分有效含量,改善土壤的微生態(tài)環(huán)境[4-8],提高甘蔗與花生的產(chǎn)量和經(jīng)濟效益[9-15]。為此,本文于2020年在湛江市遂溪縣城月鎮(zhèn)開展甘蔗與花生間作試驗,初步研究磚紅壤土上甘蔗與花生間作模式對土壤養(yǎng)分與甘蔗產(chǎn)量、糖分的影響及效益分析。

1 材料與方法

1.1 參試材料

試驗于2020年在廣東省湛江市遂溪縣城月鎮(zhèn)廣前糖業(yè)有限公司造林隊國家糖料產(chǎn)業(yè)技術體系湛江綜合試驗站基地進行。

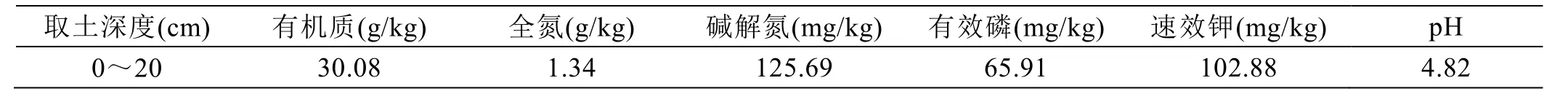

供試土壤類型為旱坡地磚紅壤,前茬作物為菠蘿,土壤耕層0~20 cm測定的土壤基本農(nóng)化性狀見表1。

表1 土壤基本農(nóng)化性狀

供試品種:粵糖61號(甘蔗),湛油75號(花生)。供試肥料:遮伴禮藥肥(N∶P2O5∶K2O∶吡蟲·殺蟲單=11.1∶7.4∶0.2∶0.5),過磷酸鈣(P2O5,16%)。

1.2 試驗方法

1.2.1 試驗設計

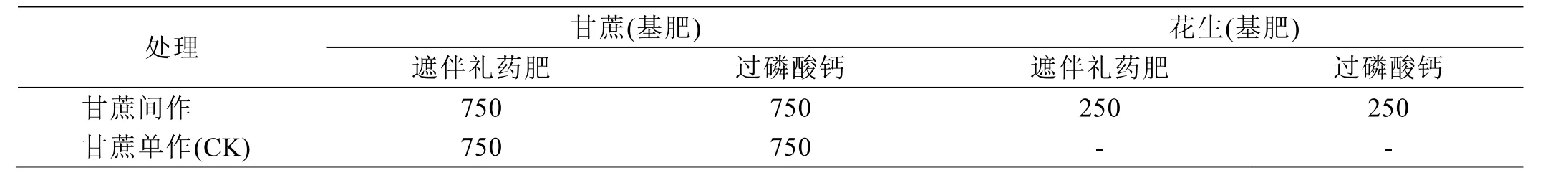

本試驗為甘蔗與花生的間作模式與甘蔗單作模式大區(qū)比較試驗,間作模式肥料用量:甘蔗基肥,遮伴禮藥肥750 kg/hm2,過磷酸鈣750 kg/hm2;花生基肥,遮伴禮藥肥250 kg/hm2,過磷酸鈣250 kg/hm2;2種作物均無追肥。2個處理肥料施用量見表2。

表2 間作與單作模式試驗肥料施用量 單位:kg/hm2

試驗地前作為菠蘿,于2019年11月下旬進行機械粉碎菠蘿頭2遍,再翻犁和旋耕各2遍。甘蔗于2019年12月4日種下,采用機械化種植,肥料、下種、蓋土、蓋膜作業(yè)工序一次性完成,種植行距為(140+40) cm的大小行,總種植面積為1.27 hm2;間作花生:于2020年1月16日選取1 hm2(1.8 m×32行×173 m)已種甘蔗區(qū)域的大行間進行機械化間作花生,雙行種植,行距0.35 m,株距0.2 m,深0.03 m,每穴2粒,播種蓋土后對花生淋水1次;余下的單作甘蔗0.27 hm2作為對照組(CK)。花生種植完成后隨即用除草劑(乙草胺)按說明書方法進行化學除草1次。于2020年6月下旬收獲花生,在試驗田外脫粒,花生根莖葉殘體不回田。6月份甘蔗生長高度達1.5 m以上,無法對甘蔗進行中期機械破壟施肥培土作業(yè)管理,中期管理只進行了人工作業(yè)與化學除草共2次。

1.2.2 土樣采集與分析

土壤樣品采集與處理:試驗期間共取樣2次,分別在土地耕作后甘蔗種植前和甘蔗收獲后各采集土樣1次。甘蔗收獲后的采樣位置在距離甘蔗蔗蔸25 cm處,即與花生間作根系交叉區(qū)域。每個處理大區(qū)在其對角線約等距點,采集0~20 cm土層的混合土壤樣品,經(jīng)風干,保存于密封袋中供測定分析。

土壤理化測定:有機質(zhì)采用“高溫外熱重鉻酸鉀容量法”[16]測定,全氮采用“凱氏蒸餾法”[17]測定,堿解氮采用“減解擴散法”[18]測定,有效磷采用“雙酸法浸提-鉬銻抗比色法”[19]測定,速效鉀采用“乙酸交換1∶10原子吸收分光光度法”[20]測定,交換性鈣、交換性鎂采用“乙酸銨交換法”[21]測定,有效銅、有效鋅、有效鐵、有效錳采用“稀鹽酸浸提1∶5原子吸收分光光度法”[21]測定。

1.3 試驗測定項目

根據(jù)試驗目的和要求,按5大行長40 m的面積為1個重復,共3個重復,測定各項指標。2020年12月和2021年1月測定甘蔗壓榨糖分;2021年1月27日~2月4日測定甘蔗產(chǎn)量;2021年2月9日,即在甘蔗收獲后不久,蔗葉沒有焚燒之前,在不同處理區(qū)域取土樣檢測養(yǎng)分。計算間作花生的生產(chǎn)成本、花生產(chǎn)量,間作前土壤養(yǎng)分,收獲花生甘蔗后的土壤養(yǎng)分。

1.4 數(shù)據(jù)處理

采用Excel工作表對試驗數(shù)據(jù)進行整理計算和制表。采用DPS 7.05軟件Duncan新復極差法進行多重比較和差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 間作與單作模式對土壤養(yǎng)分的影響

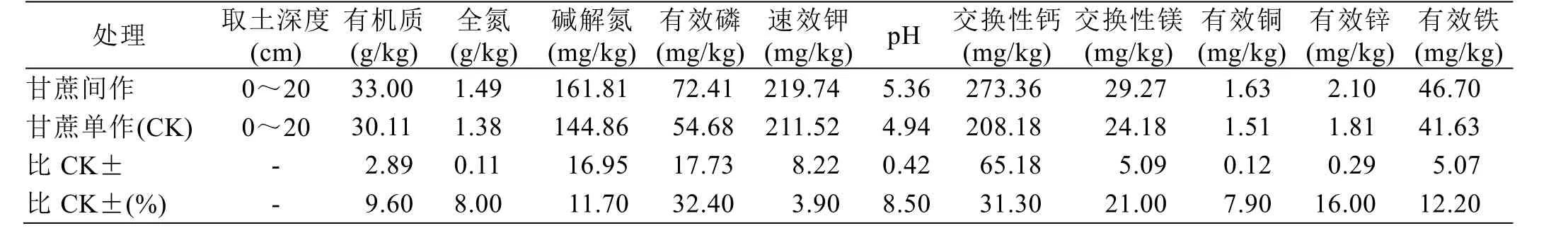

表3對作物收獲后的間作與單作2種模式的土壤養(yǎng)分和pH值進行了比較,以單作處理為對照,由表3可知,間作模式的土壤有機質(zhì)、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀、交換性鈣、交換性鎂、有效銅、有效鋅、有效鐵、有效錳等含量均比單作(CK)有不同程度提高。其中有效磷、交換性鈣、交換性鎂的含量提高最明顯,提高幅度分別為32.40%、31.30%、21.00%,速效鉀提高幅度最小,為3.90%。土壤pH值由4.94提高到5.36,提高了0.42,提高幅度為8.50%。以上試驗結果說明,甘蔗與花生間作模式對其土壤養(yǎng)分含量和pH值有明顯改善作用。另外,表3與表1數(shù)據(jù)對比可知,間作模式的土壤有機質(zhì)、全氮、堿解氮、有效磷、速效鉀等含量和pH值均比種植前土壤有大幅提高,而單作模式下除了有效磷含量有所下降外,其它養(yǎng)分指標也有所提高,但提高幅度沒有間作模式大,說明間作模式更有利于蔗園土壤的改良。

表3 甘蔗和花生收獲后土壤養(yǎng)分檢測結果

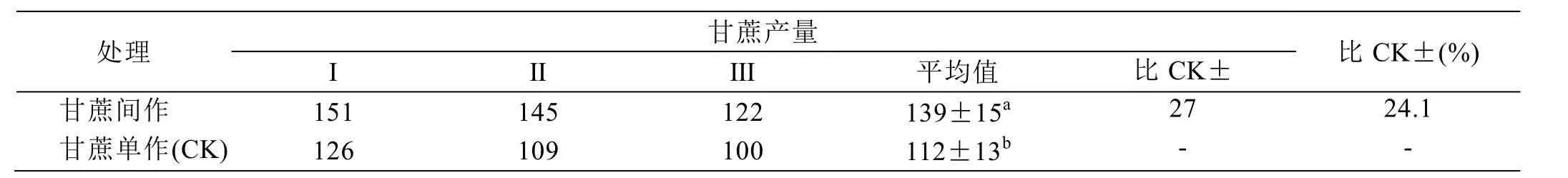

2.2 間作與單作模式的甘蔗產(chǎn)量比較

從表4可以看出,在間作模式下的甘蔗平均產(chǎn)量為139 t/hm2,比單作模式增產(chǎn)27 t/hm2,增幅24.1%,F(xiàn)值=40.67>F0.05,間作與單作模式的甘蔗產(chǎn)量差異達到顯著水平。

表4 間作與單作模式甘蔗產(chǎn)量的差異分析 單位:t/hm2

2.3 間作與單作模式的糖分與含糖量比較

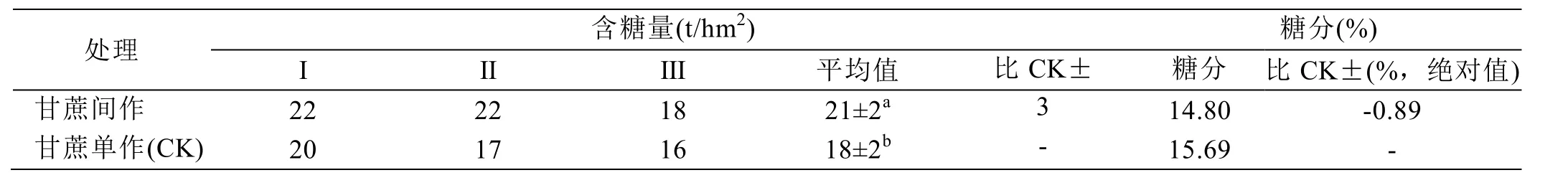

從表5可以看出,間作模式的甘蔗平均含糖量為21 t/hm2,比單作模式(CK)增加3 t/hm2,增幅為16.7%,F(xiàn)值=22.45>F0.05,間作與單作模式甘蔗含糖量差異達到顯著水平。

表5 間作與單作模式甘蔗糖分與含糖量的差異分析

在間作模式下的甘蔗12月和翌年1月的平均蔗糖分為14.80%,比單作模式(CK)降低0.89個百分點。

2.4 間作作物花生的產(chǎn)量與成本效益分析

從表6可以看出,甘蔗間作模式可收獲花生0.97 t/hm2、甘蔗139.20 t/hm2,按花生價格8000元/t、甘蔗價格428元/t計,產(chǎn)值為67338元/hm2,比甘蔗單作模式產(chǎn)值47825元/hm2增加產(chǎn)值19513元/hm2,增加幅度為40.8%。甘蔗間作總生產(chǎn)成本(包括機耕費、機械種植費、淋水費、種子費、肥料農(nóng)藥費、勞務費和運輸費)為43402元/hm2,單作成本為33405元/hm2。產(chǎn)值扣除生產(chǎn)成本后,間作模式可獲得毛利潤23936元/hm2,單作模式毛利潤為14420元/hm2,間作模式比單作模式增加毛利潤9516元/hm2,增加幅度為66%。其產(chǎn)量和生產(chǎn)成本效益分析情況見表6。

表6 甘蔗間作與單作模式下的作物產(chǎn)量及其成本效益分析

3 結論與討論

試驗結果分析表明:甘蔗與花生間作模式比傳統(tǒng)甘蔗單作模式能大幅提高有機質(zhì)、堿解氮、有效磷、速效鉀、交換性鈣、鎂、有效鐵、有效錳等11項養(yǎng)分指標,且pH值有明顯的改善;甘蔗產(chǎn)量和含糖量也有顯著提高;通過對2種模式的成本效益分析可見,間作模式比單作模式增加利潤9516元/hm2,增幅為66%,經(jīng)濟效益增產(chǎn)顯著。

綜上所述,甘蔗與花生間作模式在湛江地區(qū)磚紅壤土上實施,可使蔗莖產(chǎn)量和含糖量獲得大幅提高,且經(jīng)濟效益增產(chǎn)顯著。該間作模式可使農(nóng)民增收、糖廠增效,從而提升農(nóng)戶的種蔗積極性,保障蔗糖產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,同時間作模式可提高土壤復種指數(shù)和自然資源的綜合利用率[22-23],改善和提升土壤農(nóng)化性狀,可獲得顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益,值得進一步擴大示范和推廣應用。

要培育湛江地區(qū)甘蔗與花生間作模式產(chǎn)業(yè),有以下幾個問題需要解決:一是要解決花生機械化種植時的淋水問題,以保障花生出芽的需水條件;二是要解決花生機械化收獲或半機械化收獲的問題,以降低人工收獲花生的勞動強度,提高勞動生產(chǎn)率;三是要解決花生收獲后,甘蔗中期田管施肥培土作業(yè)的問題。解決以上3個問題,有助于甘蔗與花生間作模式在生產(chǎn)上的大面積推廣應用。