嚴寒地區地鐵熱環境的有效控制措施研究

葉 雷,陳 霖,閆樹龍,余 濤

(1.中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055; 2.西南交通大學機械工程學院,成都 610031)

1 概述

目前,國內嚴寒地區已經運營和在建地鐵的城市有沈陽、長春、哈爾濱、烏魯木齊、呼和浩特等。嚴寒地區地鐵冬季運行時,列車“活塞效應”使得車站出入口、風井、隧道洞口等位置大量進入外部冷空氣,引起地鐵內部溫度急劇降低,尤其是靠近洞口的隧道段,溫度常常低于GB50157—2013《地鐵設計規范》[1]中的5 ℃要求。低溫可能引起地鐵內部的設備、水管等凍損,影響地鐵系統正常運營,安全隱患較大。國外嚴寒地區地鐵研究相對較少,國內在不同氣候區地鐵隧道熱環境實測與模擬[2-5]、地鐵隧道洞口段和出入口保溫防寒[6-8]、車站通風系統模擬[9-11]、環控系統方案對比[12-14]、環控方案適應性分析[15-17]、系統節能[18-19]等方面做了大量研究。但地鐵環控系統在北方嚴寒地區的適應性目前還缺乏全面研究。

針對嚴寒地區某典型地鐵線路,建立一維通風網絡模型,對不同環控系統方案下的車站、隧道熱環境與熱負荷進行分析,研究合理可行的嚴寒地區地鐵環控系統模式及輔助加熱措施,為嚴寒地區地鐵環控系統設計提供技術參考和數據支持。

2 計算模型和計算方法

2.1 典型線路概況

以嚴寒地區某地鐵線路為例,建立典型線路模型。標準站為島式車站,站廳地面面積1 764 m2,中心里程斷面積117 m2,周長47.4 m;站臺地面面積1 137 m2,中心里程斷面積47 m2,周長30.8 m。標準區間隧道長1 000 m,斷面積20.5 m2,斷面周長16.7 m。車站在出站端采用單活塞風井,機械風井與活塞風井共用,風井斷面積20 m2,周長19.3 m。車站兩端設迂回風道,橫截面積32 m2,周長23.3 m。站廳與站臺之間連接樓梯口部總面積36 m2,總周長41.9 m。站廳出入口4個,每個出入口長50 m,斷面積22.1 m2,周長18.4 m。

2.2 一維數值計算模型

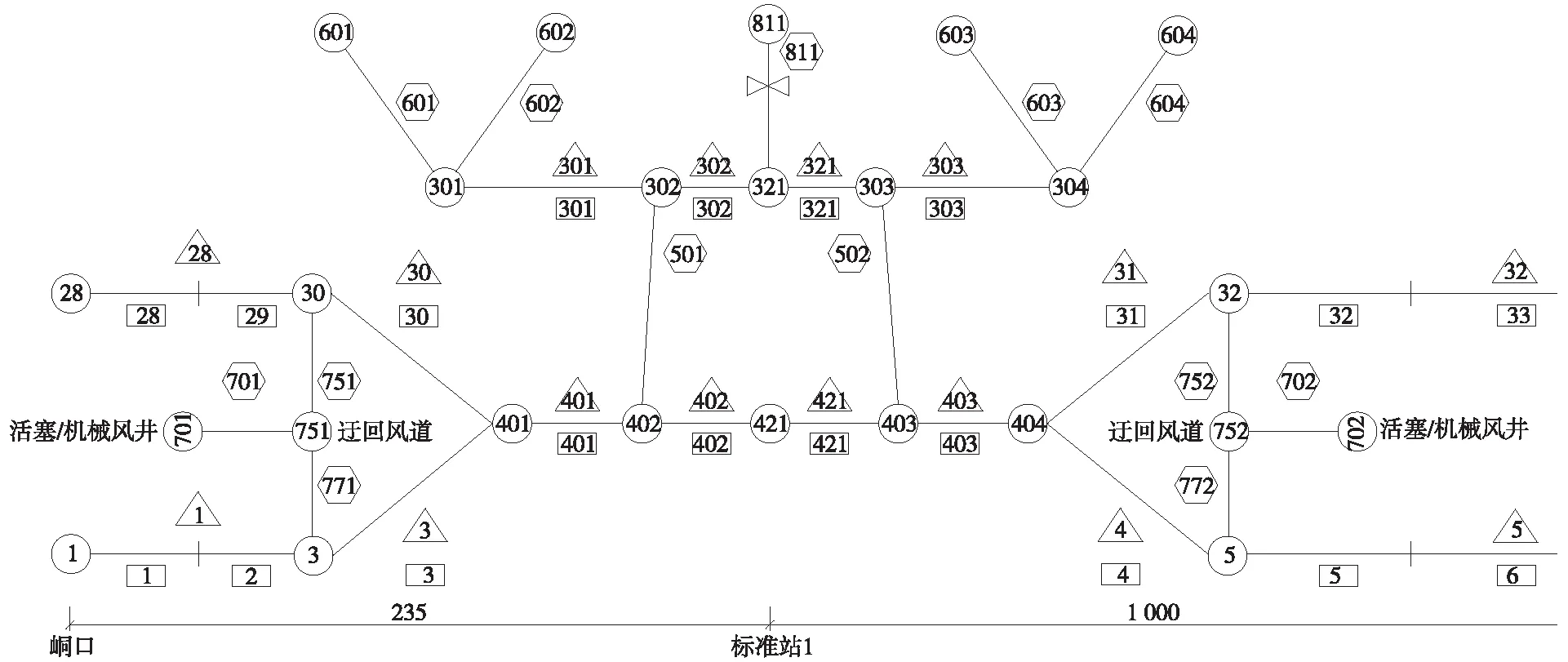

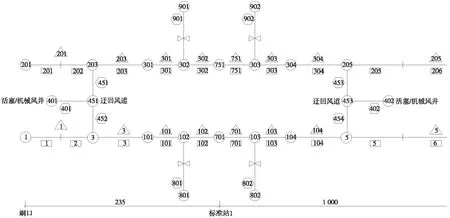

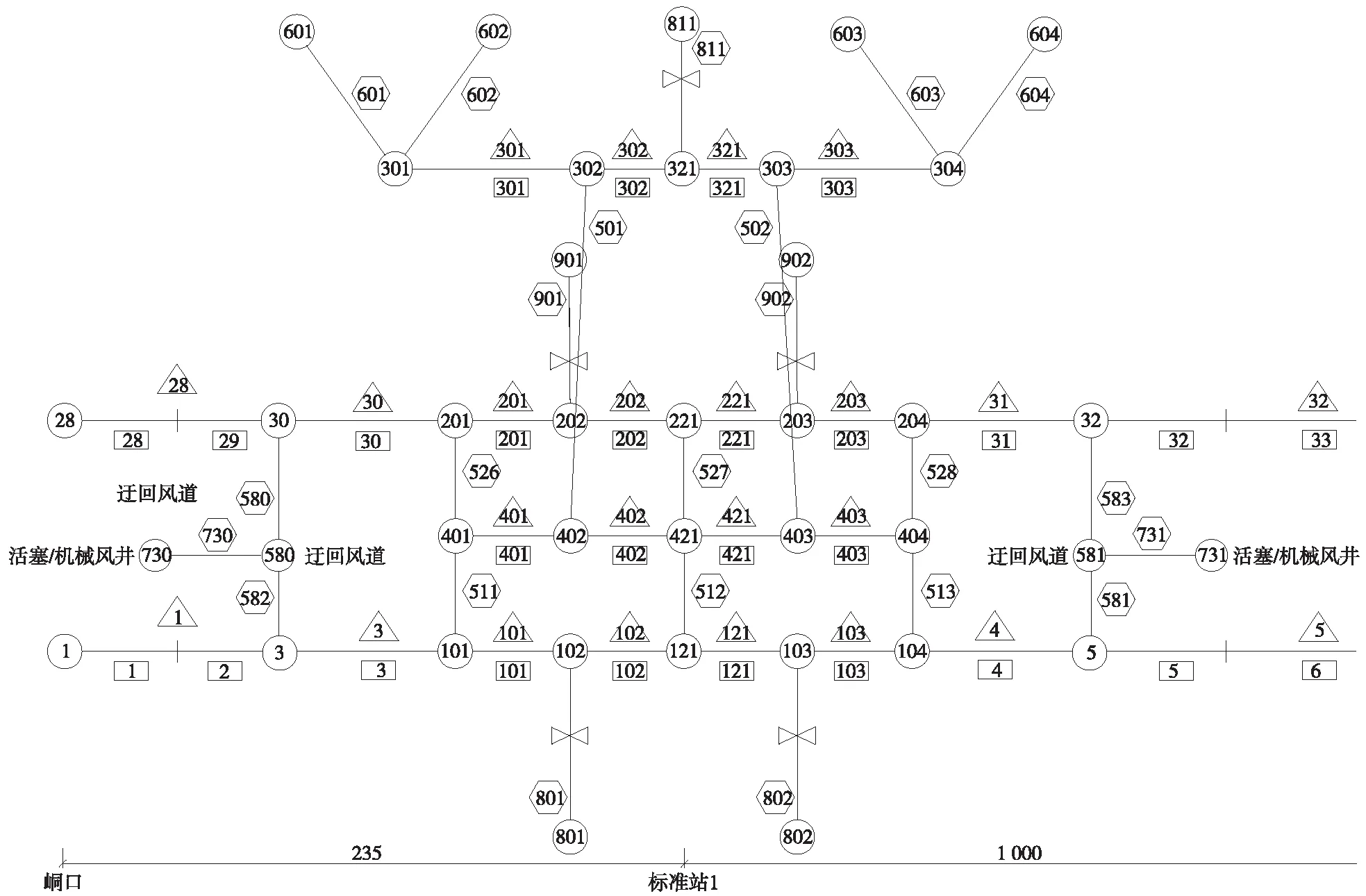

為分析不同環控系統模式下的隧道和車站熱環境,首先建立了包含10個典型站和11個區間的屏蔽門系統、閉式通風系統、全高安全門系統三種模型,見圖1~圖3。

圖1 屏蔽門系統標準站及區間隧道節點示意(單位:m)

圖2 閉式通風系統標準站及區間隧道節點示意(單位:m)

圖3 安全門系統標準站及區間隧道節點示意(單位:m)

屏蔽門系統車站安裝全封閉站臺門,夏季及過渡季運營時,開啟車站端的活塞風閥,利用通過列車的活塞效應從室外吸入一定量的新鮮空氣對隧道進行通風換氣,設置在車站端部迂回風道內的電動組合風閥保持關閉狀態。冬季時關閉車站端的活塞風閥,僅開啟車站端部迂回風道,使上下行線連通,同時采用小新風機對區間隧道和公共區補充新風,以滿足區間隧道和車站公共區新風需求。由于冬季室外溫度低,公共區和區間隧道不能直接送室外新風,且送風溫度一般不低于5 ℃。若采用電加熱方式,全線電耗巨大,不具可行性。而區間隧道由于列車的運行產生大量熱量,使隧道空氣溫度提高,這種余熱在冬季可用于加熱新風[13]。因此,冬季擬采用“混風模式”,將車站軌行區溫度較高的空氣與室外低溫空氣混合,滿足送風溫度要求后,一部分空氣送入站內公共區,保證車站人員新風量要求及站內正壓,抑制出入口冷風滲透;另一部分空氣送回軌行區,保證區間隧道內人員新風量要求及隧道風量平衡。由于實際模型較復雜,此研究為使模型計算更穩定,新風的補充采用將活塞風井開啟2 m2實現,只研究活塞風井進入的風量是否滿足下一區間新風需求,不具體討論送風過程。

閉式通風系統車站無站臺門,夏季及過渡季運營時,開啟車站端的活塞風閥及風道,利用通過列車的活塞效應從室外和車站的出入口吸入一定量的新鮮空氣,對車站和隧道進行通風換氣,設置在車站端部迂回風道內的電動組合風閥保持關閉狀態。冬季時,通常采用閉式通風運行模式,關閉車站端的活塞風閥,僅開啟車站端部迂回風道,使上下行線連通,利用車站的通風路徑進行氣流交換。

安全門系統車站安裝全高安全門,頂部有1 m高的空間使站臺與軌行區連通。夏季及過渡季運營時,開啟車站端的活塞風閥及風道,迂回風閥關閉,利用通過列車的活塞效應從室外和車站出入口吸入一定量的新鮮空氣,實現車站和隧道的通風換氣。冬季時采用閉式通風運行模式,關閉活塞風閥,僅開啟迂回風閥,使上下行線連通,利用車站的通風路徑進行氣流交換。相比于無安全門的閉式系統,安全門系統下站臺、站廳受隧道活塞風影響小。

3 計算結果及分析

所選地鐵線位于某嚴寒地區,冬季隧道通風室外空氣計算溫度為-15.3 ℃。列車采用B型車6節編組,最高運行速度80 km/h,停站30 s,發車密度初期早高峰12對/h,遠期晚高峰30對/h。隧道洞口設1臺熱風幕,功率50 kW;車站每個出入口設4臺熱風幕,功率合計70 kW。模擬分析不同系統模式下區間隧道和車站的溫度及區間新風量。

3.1 冬季熱環境和新風量模擬結果

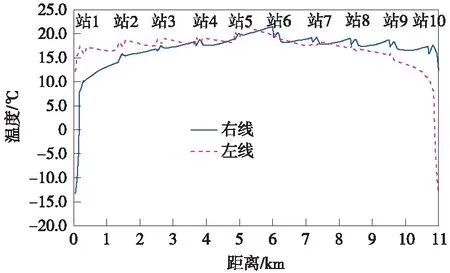

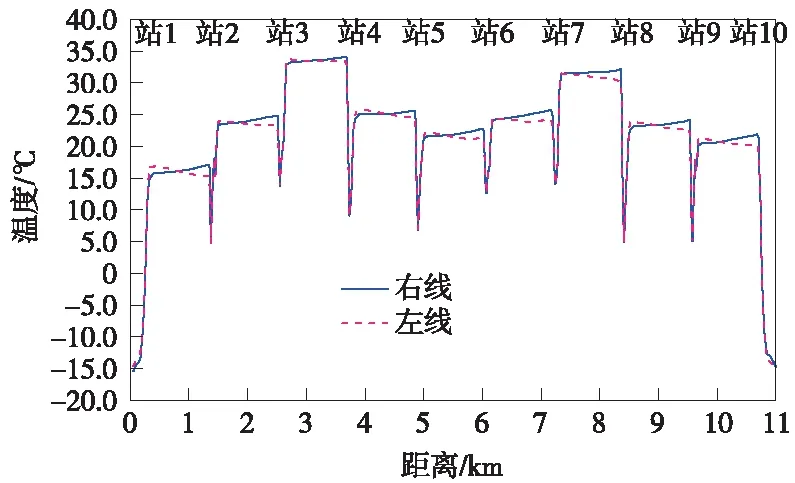

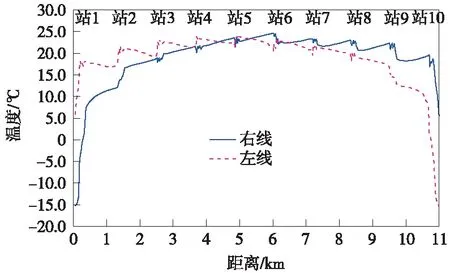

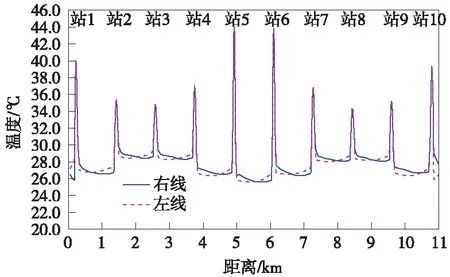

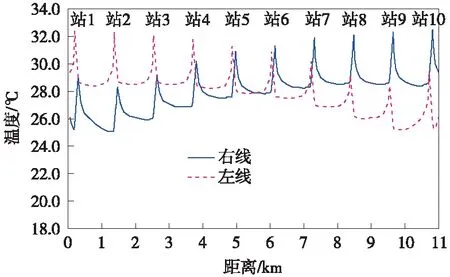

3種系統模式下冬季(初期12對/h)正常運營區間隧道、站臺及站廳溫度見圖4~圖6。

圖4 屏蔽門系統冬季隧道溫度沿線變化

圖5 閉式系統冬季隧道溫度沿線變化

圖6 安全門系統冬季隧道溫度沿線變化

由圖4~圖6可見,采用屏蔽門系統時,除出入口段外,隧道全線溫度高于5 ℃,且大部分區間溫度在16 ℃以上;采用閉式通風系統時,出入口段及部分車站隧道段溫度低于5 ℃,區間隧道段溫度維持在10~25 ℃,由于站廳的冷風通過樓梯侵入站臺,會造成站臺局部溫度陡降至0 ℃左右;采用安全門系統時,由于安全門阻擋列車活塞風的作用,冷風侵入較閉式系統小,除出入口段和第一個車站外,隧道溫度維持在15~25 ℃。

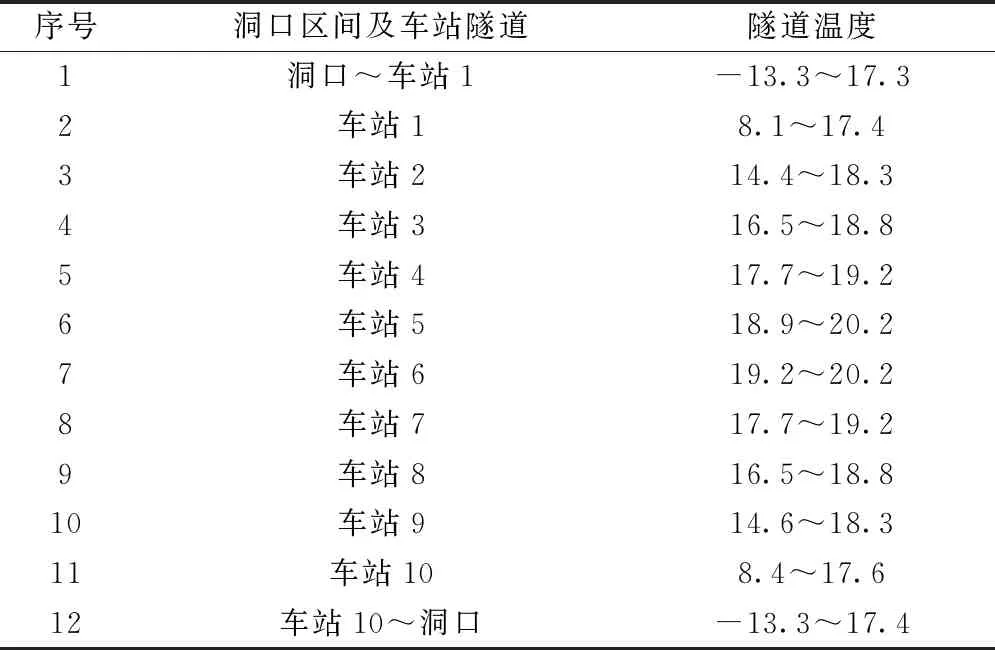

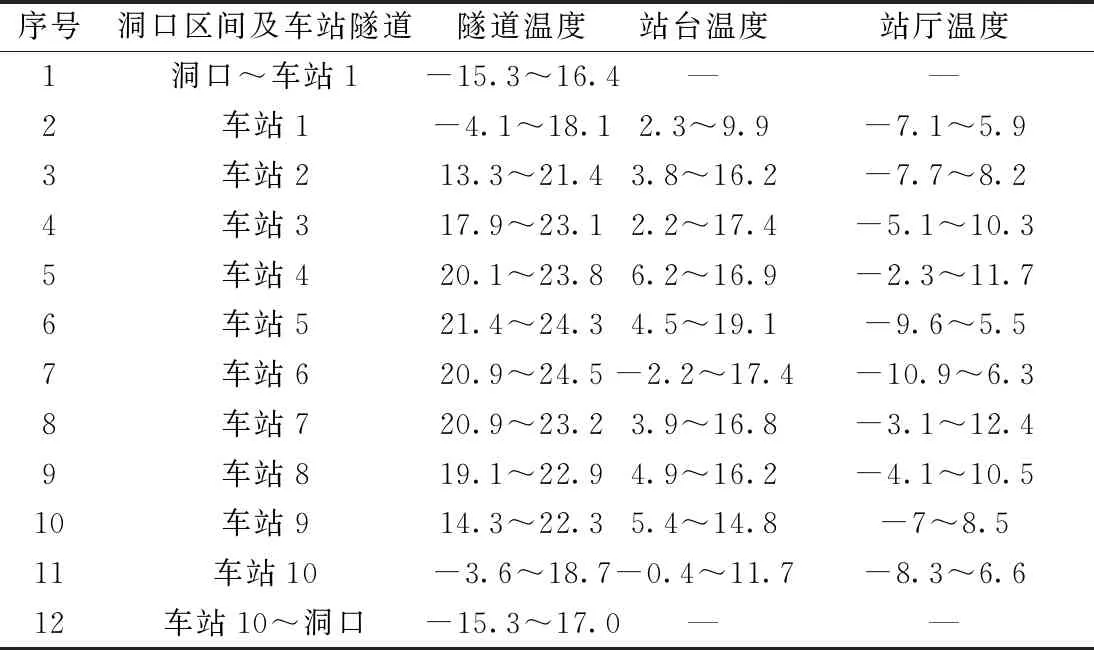

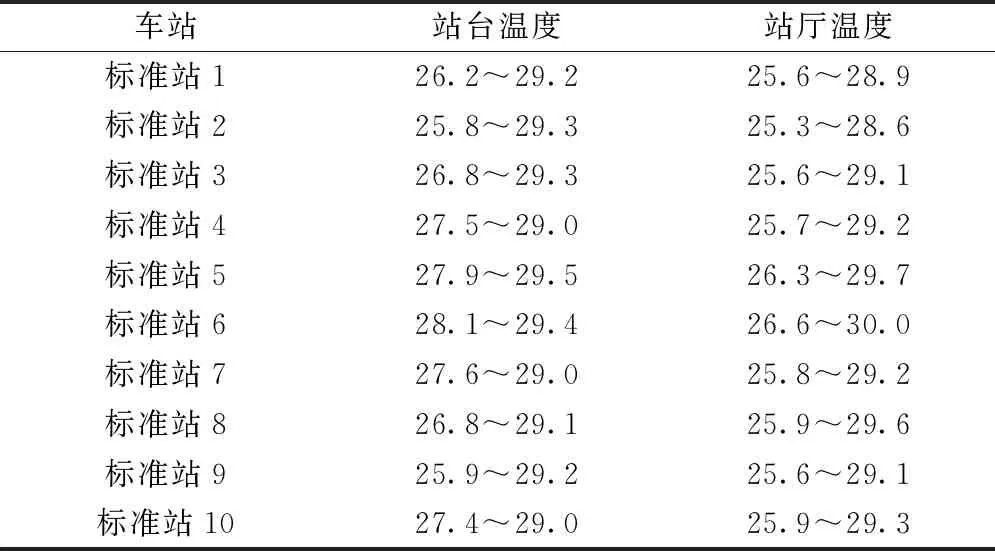

3種系統模式下隧道、站臺及站廳溫度結果見表1~表3。采用閉式通風系統,列車發熱量由隧道進入站臺較多,使得閉式通風系統站臺溫度高于安全門系統。由于站廳出入口冷風侵入量大,使得其余2種工況下站廳溫度普遍偏低但差別不大。

高潮再也無心吃飯,站起身,在同事們驚詫的眼神中,游魂一般地走向辦公室。一進辦公室,高潮就一屁股坐在電腦前,在“百度”搜索框里輸入關鍵詞,搜索起來自這座城市的在“溫州動車事故”中的遇難人員來。

表1 屏蔽門系統冬季基本工況模擬結果 ℃

表2 閉式系統冬季基本工況模擬結果 ℃

表3 安全門系統冬季基本工況模擬結果 ℃

從3種系統模式的結果對比來看,冬季采用屏蔽門系統,除洞口段外,區間和車站隧道的空氣溫度均滿足規范中不低于12 ℃的要求。采用閉式系統和安全門系統,站臺、站廳受活塞風作用影響大,空氣溫度均有低于0 ℃的現象。此外,采用屏蔽門系統時,站臺、站廳幾乎不受活塞風作用,站廳可采用熱風幕和門簾,并結合輔助采暖的方式維持站內溫度在12 ℃以上。綜合來看,冬季采用屏蔽門運行模式,車站和隧道空氣溫度更能滿足要求。

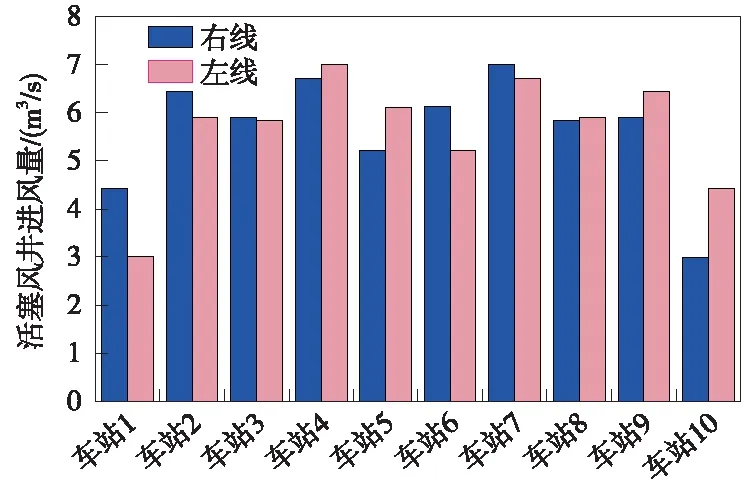

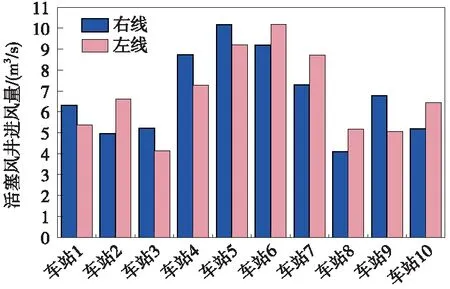

屏蔽門系統運行時,需要開啟一定面積的活塞風井以保證隧道內新風需求。圖7和圖8分別表示初期和遠期不同對數時從車站出站端活塞風井進入下一區間隧道的風量,該風量也是下一區間隧道內新風量。根據《地鐵設計規范》規定:區間隧道內新風量每個乘客每小時不少于12.6 m3,列車滿載斷面客流為1 440人,初期開行列車12對/h,每個區間按行駛2 min計算,可得斷面新風量需要約2.0 m3/s。從圖7、圖8結果來看,即使按遠期30對/h列車計算,斷面滿載客流時所需新風量約為5.0 m3/s,基本所有區間的新風量都滿足要求。

圖7 屏蔽門系統冬季初期12對/h活塞風井進風量

圖8 屏蔽門系統冬季遠期30對/h活塞風井進風量

3.2 冬季滿足熱環境設計要求的熱負荷

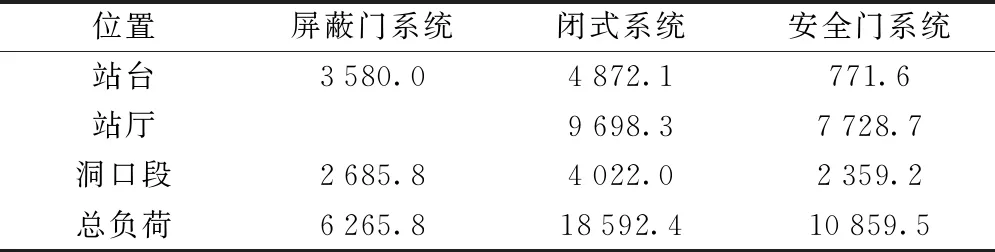

從3.1節可以看出,3種系統模式均不滿足《地鐵設計規范》中隧道段溫度大于5 ℃、站廳和站臺溫度大于12 ℃的要求。本節進一步分析各段滿足設計要求下的冬季熱負荷。屏蔽門系統站廳、站臺的熱負荷可根據滲透風(屏蔽門漏風+風壓熱壓作用)按10 m3/s計算[20-22];閉式系統和安全門系統采用區域溫度控制所需熱負荷進行模擬計算。全線10個車站熱負荷結果見表4。

表4 不同系統模式的全線熱負荷 kW

由于沒有安全門的阻擋,閉式系統受活塞風影響最大,從隧道和車站出入口到站臺的冷空氣多,故閉式系統洞口段、站臺和站廳的熱負荷均大于其他系統。從總負荷來看,屏蔽門系統的總熱負荷最小,在冬季采用屏蔽門模式運行的能耗最小。

3.3 夏季熱環境模擬結果

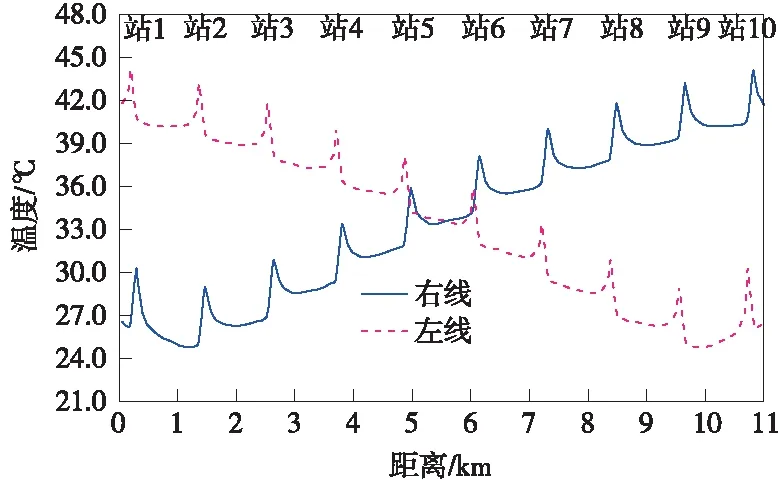

為分析夏季時各系統模式的特性,對3種系統模式下夏季晚高峰(遠期30對/h)正常運營時的區間隧道溫度、站臺及站廳溫度進行模擬分析,結果見圖9~圖11。

圖9 屏蔽門系統夏季隧道溫度沿線變化

圖10 閉式系統夏季隧道溫度沿線變化

圖11 安全門系統夏季隧道溫度沿線變化

由圖9~圖11可見,采用屏蔽門系統時,列車運行產生的活塞風對車站站臺層影響較小,產生的熱量大部分在活塞風作用下,流至下游區間隧道,造成列車運行段隧道空氣溫度逐漸升高,后半段隧道空氣溫度在40 ℃以上,為防止隧道內溫度超過規范要求,必須依靠軌道排熱系統來排除隧道內熱量;采用閉式系統時,隧道內溫度相對比較穩定,區間隧道段溫度在28 ℃左右,但由于列車停站放熱及站臺熱源的影響,軌行區及站臺附近溫度波動大,局部溫度高于35 ℃,閉式系統仍需軌道排熱系統排除隧道內熱量;采用安全門系統時,由于安全門對列車活塞風的阻擋,站臺受軌行區熱源影響小,且軌行區處活塞風大,有利于熱量的排除,區間隧道溫度維持在25~32 ℃。從結果對比來看,夏季采用全高安全門系統運行模式,有利于隧道內熱量的排除,遠期隧道空氣溫度分布滿足規范要求。

根據不同系統運行模式下隧道、站臺、站廳夏季溫度結果可知,當不采用軌道排熱系統時,閉式系統模式運行下站臺、站廳空氣溫度高于35 ℃;而全高安全門系統模式下站臺、站廳空氣溫度低于30 ℃,滿足設計溫度要求,如表5所示。采用閉式系統模式,由于列車的發熱量由隧道進入站臺較多,其站臺空氣溫度高于安全門系統,站廳也受活塞風作用大,隧道熱量會影響站廳;而全高安全門系統能減小活塞風作用,使站廳受隧道熱量影響小,故安全門系統站廳空氣溫度低。

表5 安全門系統夏季工況模擬結果 ℃

3.4 地鐵環控系統模式對比分析

通過不同系統模式的運行結果來看,嚴寒地區地鐵在冬季宜采用屏蔽門運行模式,以減小室外冷空氣影響,且在洞口段能最大限度減小低溫段;在夏季宜采用全高安全門運行模式,充分利用活塞風作用對車站和隧道降溫,且不用開啟軌排系統就能保持隧道和車站熱環境,節能性好。

顯然,為使地鐵環控系統在夏季、冬季運行時兼具安全門系統和屏蔽門系統的優勢,宜采用可調通風型站臺門系統。該系統結合了屏蔽門與安全門的特點,空調或供暖季節關閉門體上的開口,按屏蔽門模式運行;非空調季節開啟門體上的開口,按安全門模式運行。通過以上分析,可以認為在嚴寒地區采用可調通風型站臺門實現冬夏季運行模式切換是最優方案。

此外,從模擬結果來看,不管采用何種模式隧道洞口始終有部分段空氣溫度低于5 ℃,且車站出入口處受室外冷風作用也強,溫度普遍較低。結合工程實際,可采用在洞口設置防寒門、小型熱風幕、陽光罩棚,車站出入口設置熱風幕和門簾,洞口段設置迂回風閥及風井處水管加保溫等防寒措施,以改善洞口段和車站出入口段的熱環境。

4 結論

以嚴寒地區某典型地鐵線路為研究對象,采用數值模擬方法對屏蔽門系統、閉式系統和全高安全門3種系統模式下的隧道和車站熱環境進行模擬計算,分析了嚴寒地區地鐵適宜的環控系統方案,得到如下結論。

(1)冬季屏蔽門系統可減少室外冷風作用,洞口附近及區間隧道空氣溫度比其他兩種模式溫度高;車站站臺、站廳幾乎不受活塞風影響,輔助采暖即可滿足設計要求,且熱負荷最小。

(2)夏季全高安全門系統時,安全門對列車活塞風有一定阻擋作用,有利于軌行區排熱和減小對站臺、站廳的熱擾作用,不開啟軌道排熱系統就能滿足區間隧道和車站公共區空氣溫度設計要求。

(3)嚴寒地區地鐵采用可調通風型站臺門系統,在夏季按全高安全門模式運行、冬季按屏蔽門模式運行,并在洞口和出入口進行保溫防寒設計,可使地鐵隧道和車站內全年熱環境滿足設計要求。

研究提出的冬夏季不同環控系統模式,可為嚴寒地區地鐵環控系統設計提供參考依據。后期可結合實際線路的運行情況,進一步分析洞口段和車站出入口的防寒措施效果,完善嚴寒地區地鐵環控系統設計理論。