不同級別腦膜瘤的臨床病理特征和PR、ER、AR 的表達差異分析

高 平 向清明 楊 易 宗陽如

1.湖北省中西醫結合醫院病理科,湖北武漢 430015;2.武漢大學中南醫院放化療科/湖北省腫瘤生物學行為重點實驗室/湖北省腫瘤醫學臨床研究中心,湖北武漢 430071

腦膜瘤(meningioma,IM)是最常見的中樞神經系統腫瘤,盡管大多數病例為良性,但由于其高復發率和易惡性進展的特點,仍然是當前治療的難題。

雌激素受體(estrogen receptor,ER)、孕激素受體(progesterone receptor,PR)通常被認為與婦科及乳腺疾病密切相關[1]。近年來,不少學者也認識到它們在IM 發生發展中的作用,但有關ER、PR 在IM 中的表達狀態,國內外的研究報道不盡一致,甚至相互矛盾[2-3]。雄激素受體(androgen receptor,AR)在IM 中的表達研究尚無定論。本研究觀察123 例IM 的性別、年齡分布特征,并對增殖指數(proliferation index,PI)、腫瘤大小、發病部位、組織學亞型、累及周圍情況進行綜合評估,分析部分病例ER、PR、AR 的表達差異,探討各因子之間的相互關系,為臨床治療及預后評估提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2014 年5 月至2020 年11 月湖北省中西醫結合醫院(以下簡稱“我院”)行IM 近全切除術的標本共123 例。所有病例經病理學診斷、影像學及臨床檢查證實。患者年齡31~75 歲,平均(54.11±9.25)歲。按解剖學位置重新分為非顱底83 例,顱底40 例。按世界衛生組織(World Health Organization,WHO)2016 年中樞神經系統腫瘤分類標準進行分級[4],再將所有病例分為三組:WHO Ⅰ級75 例,WHO Ⅰ級伴細胞生長活躍26 例,WHO Ⅱ級22 例。Ⅰ級活躍為細胞密度、大小、形態及核分裂活性高于其他Ⅰ級IM,但不足以診斷Ⅱ級IM 的病例(WHO Ⅲ級病例僅1 例,因行放射治療不符合納入標準而不在本研究中)。組織學亞型為混合型89 例、腦膜皮細胞型15 例、纖維型3 例、砂粒體型7 例、血管瘤樣型6 例、微囊型3 例。累及周圍組織情況:無累及66 例、累及纖維膜48 例、累及骨組織5 例、累及腦組織3 例、累及眼眶1 例,其中復發病例5 例。

1.1.1 納入標準 術前均未行放化療并經病理學診斷證實的IM 病例。

1.1.2 排除標準 病理診斷不明確、發生在椎管內的脊膜瘤病例。

1.2 研究方法

123 例組織標本均經4%中性甲醛液固定,常規石蠟包埋,3 μm 厚切片,行HE 染色和Ki67 免疫組化學染色,隨機選取組織預處理較好,HE 圖像具有代表性的部分病例進行ER、PR、AR 免疫組織化學染色。染色結果由經驗豐富的病理醫師按照半定量法至少2 次以上評估核實,免疫組化采用S-P 法。ER、PR、AR 為兔抗人單克隆抗體(克隆號分別為SP1、SP2、EP120),Ki67 為鼠抗人單克隆抗體(克隆號為MX006),二抗為酶標羊抗小鼠/兔聚合物;抗體、試劑盒等均購自福州邁新生物技術有限公司。操作按說明書進行,以已知陽性切片(乳腺標本或IM 標本)做陽性對照。本研究以腫塊的最大直徑(cm)計算腫瘤大小,同一病例的多個腫瘤以每個腫瘤最大直徑的和計算腫瘤大小。

1.3 結果判定

ER、PR、AR 蛋白及Ki67 陽性染色定位于細胞核,依據染色強度和染色面積共同評分。具體評分標準為:觀察整張切片陽性細胞數:0~<6%為0 分,6%~<26%為1 分,26%~<51%為2 分,51%~<76%為3 分,76%~100%為4 分;陽性強度:無色為0 分,淡黃色為1 分,棕黃色為2 分,棕褐色為3 分。兩者相乘判斷陽性等級,0 分為(-),1~<3 分為(+),3~<7 分為(++),7~12 分為(+++)。評分結果0 分為陰性,1~12 分為陽性,陽性率為陽性例數與總例數的比值。在10×40 高倍鏡下采集每例Ki-67 組織切片的5 個不同的視野,計數每個視野中的陽性細胞數及總細胞數,以兩者的比值進行定量分析。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0 統計軟件進行分析:計量資料的組間比較用One-Way ANOVE 過程的LSD 法,非正態分布或方差不齊者用非參數檢驗;計數資料采用例數和百分率表示,組間比較用χ2檢驗或Fisher 精確不確切概率法,等級資料組間比較用非參數秩和檢驗;各因子及臨床病理參數之間的關系用Spearman相關分析進行雙尾檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 IM 的一般資料與臨床病理特征

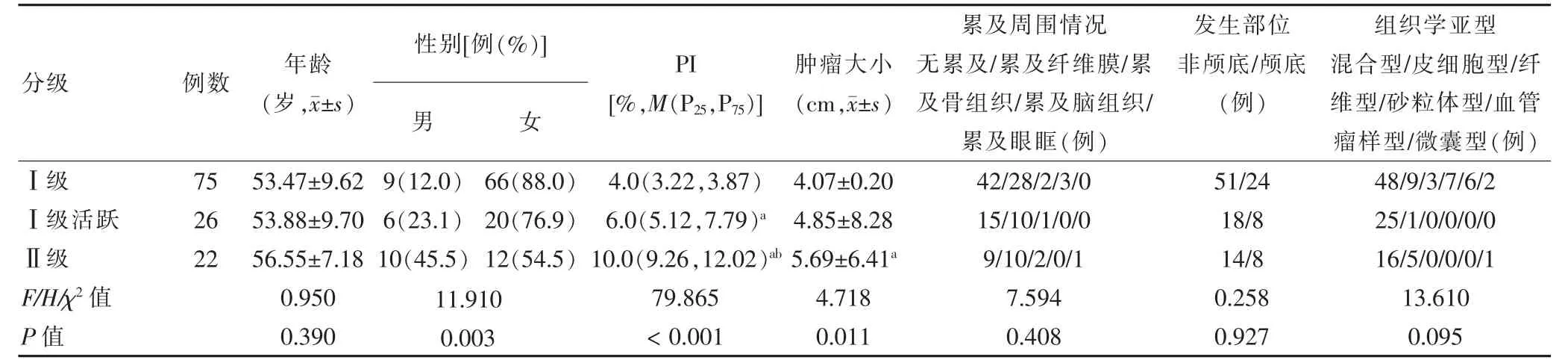

在本研究的所有IM 病例中,各級IM 患者中性別之間比較,差異有高度統計學意義(P <0.01)。各級IM 的PI 比較,差異有高度統計學意義(P <0.01),Ⅰ級和Ⅱ級患者腫瘤大小比較,差異有統計學意義(P <0.05)。不同級別IM 的年齡分布、發生部位、累及周圍情況、組織學亞型的比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表1。

表1 不同級別患者一般資料及臨床病理特征的關系

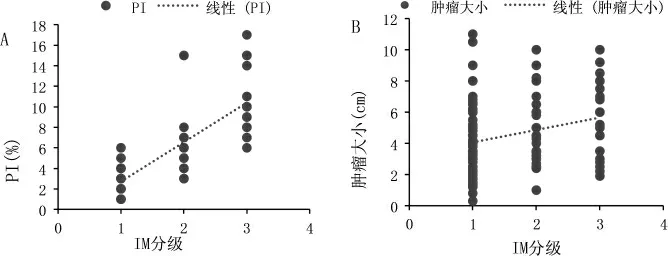

2.2 PI、腫瘤大小與分級的關系

PI 與IM 分級呈高度正相關(r=0.808,P <0.01),腫瘤大小與IM 分級呈微弱正相關(r=0.257,P <0.01)。見圖1。

圖1 不同分級IM 的趨勢及散點圖

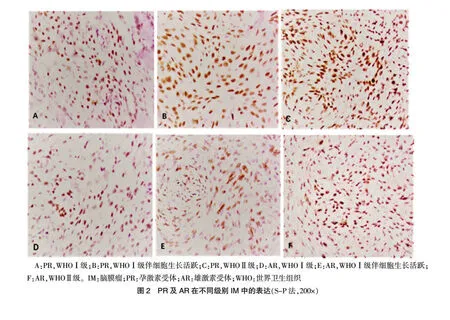

2.3 PR、ER 及AR 在不同級別IM 中的分布及組間比較

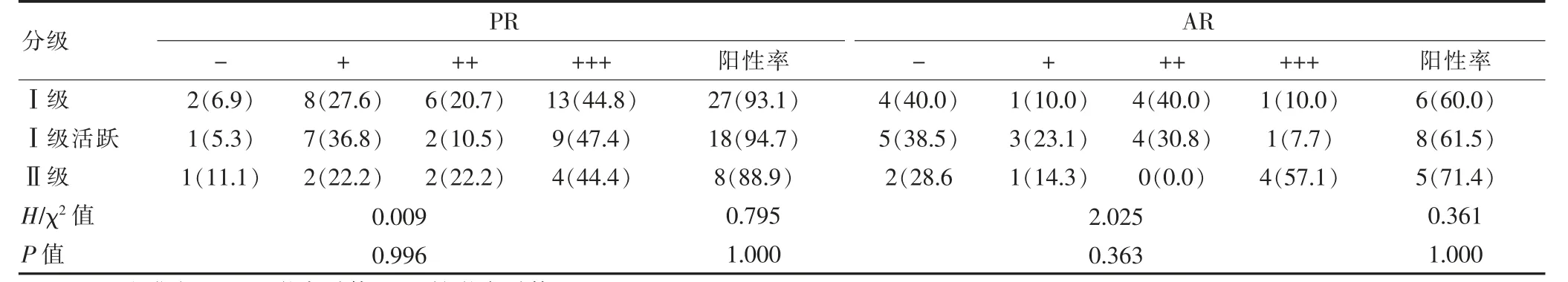

PR、AR 在各級IM 中胞核著色,呈淺棕黃色至棕褐色顆粒樣。見圖2。PR 總陽性率為93.0%(53/57),AR 總陽性率為63.3%(19/30),而ER 在三組均未檢測到陽性信號:Ⅰ級(0/14),Ⅰ級活躍(0/7),Ⅱ級(0/7)。PR、AR 組間比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表2。Spearman 相關分析,PR、AR 的陽性表達與IM分級無關(r=-0.012,r=0.180,P >0.05);AR 與PR 無關(r=0.247,P >0.05)。

表2 不同級別IM 中PR、AR 的分布情況、陽性率及組間比較[例(%)]

2.4 復發病例特征

5 例復發病例中Ⅰ級活躍組4 例,Ⅱ級組1 例(圖3,僅此例初發病時在我院就診)。此例初發時位于右側顳葉,WHOⅠ級;間隔4 年復發后位于右側中顱窩底及眼眶,WHOⅡ級。初發和復發PI 分別為4.0%、7.0%,腫瘤大小分別為6.2、8.0 cm,PI 及腫塊大小有增加的趨勢。此復發病例具有侵襲性行為(橫紋肌及周圍脈管侵犯)。

圖3 右側中顱窩底復發病例CT 表現

3 討論

Ki67 的PI 隨著腫瘤級別增高而增高,PI 越高,分級越高的IM 體積相對越大。Ki67 可以作為預測IM 發生發展的一個有用的標志物[5],已在臨床實踐中常規使用,其高表達提示預后不良。

IM 在女性中的主導地位引起了性類固醇激素受體在這種腫瘤發生發展中的潛在作用問題,但關于它們的研究結果各不相同。一部分學者認為:PR 在低級別的IM 中有較高的表達,并隨著腫瘤級別增高而降低[3,6-8]。說明級別越高的IM,PI 越高,生長越快,PR 越低。另一部分報道:孕激素能刺激IM 的生長,懷孕期間良性IM 可快速復發和惡性轉化[9],并在產后縮小和消失[10-11]。孕期較高水平的PR 刺激了IM 的快速生長,這與前面的研究結論不一致。還有一部分學者認為ER、PR 等性激素狀態與IM 的生物學行為無關或有爭議[2,12-13]。

本研究發現PR、AR 在不同級別的IM 比較,差異無統計學意義(P >0.05),提示與IM 的分級無關。Ⅱ級病例中也有PR 強陽性信號。隨著腫瘤級別增高,PR沒有降低,顯示PR 可能不是IM 生物學行為的獨立預測因子,這與其中一部分文獻報道相一致[12-13],但需更大的樣本量進行更廣泛的研究。

有學者發現,ER 在少數Ⅰ級和所有Ⅱ級IM 中呈陽性[14],而在另一項IM 的研究中未檢測到ER[2];AR在顱內表達僅次于PR[15],但也有報道AR 很少見表達于IM[16]。

本研究顯示PR 在IM 中陽性率最高,其次是AR,在所有級別的IM 中均未檢測到ER 的陽性信號,這與大部分的研究結果相似。有學者證實在IM 中存在一種能與雌激素反應元件結合的蛋白[17]。在mRNA 水平上,也檢測到ER 的剪接變異體[18]。但這些變異體不參與PR 的表達,推測PR 在IM 中可能以非ER 依賴的方式表達,這與ER 在乳腺癌中的表達方式不同。有文獻報告了1 例絕經期婦女顱內IM 合并乳腺癌的病例[19]。分別檢測ER 和PR,發現ER 在IM 中極低表達,在乳腺癌中高表達。PR 在IM 中呈高表達,在乳腺癌中未檢出。同一患者IM 和乳腺癌性類固醇受體狀態的差異也表明IM 和乳腺癌可能不受同一種激素的影響,IM 中PR 可能獨立于雌激素調節。

關于性類固醇激素的研究結果存在較大差異,可能與地域分布、人種因素、術前使用的藥物、標本預處理方式對抗原的保存程度、檢測手段和樣本量的大小等研究方法和實驗條件有關。此外,性類固醇激素在IM 中的異質性[20]也可能是重要的原因之一。盡管如此,學者們比較一致的意見是IM 是一種激素敏感性腫瘤,IM 中PR 的表達比ER 更常見。

既然PR 在IM 中有較高的陽性率,使用孕酮類藥物是否對IM 的生長有影響呢?事實上,有報道稱使用雌孕激素替代療法,特別是聯合治療和/或長期使用者,可能是IM 發生發展的一個獨立的危險因素[21]。使用孕酮激動劑治療其他疾病可引發藥物相關性IM[22]。停止治療后,IM 生長穩定或消失[23-24]。這些研究說明孕酮類藥物能促進IM 細胞的生長,但在另一項臨床研究中,使用更高劑量相同的藥物可降低IM 細胞的增殖[25]。

PR 有兩個異構體PR-A(94 Kda)和PR-B(114 kDa)。PR-B 促進細胞生長,而PR-A 抑制細胞生長。在IM中,PR-B 的轉錄活性高于PR-A。大劑量孕激素可能通過下調PR-B 來抑制腦腫瘤的生長,因此孕酮具有在低劑量下刺激和高劑量下抑制細胞生長的雙重作用[25]。有研究表明,PR 拮抗劑米非司酮還可能起到PR 激動劑的作用。種種跡象顯示,PR 基因具有多態性,簡單的觀點可能無法解釋PR 信號傳導的許多現象。這也就不難理解為什么在一些臨床研究中,PR 拮抗劑米非司酮減少了IM 的生長,但在另一些臨床研究中卻缺乏療效。

總之,性類固醇激素受體中PR 對IM 的生長可能有較大的影響。觀察到有些指標在Ⅰ級與Ⅱ級IM有部分重疊。根據文獻報道在不同內分泌條件下IM可能具有相反的生物學行為,大量因素可能影響孕酮對腫瘤生長的最終結果,包括檢查的人種、應用的劑量,多種翻譯后修飾以及與許多抗核心蛋白和輔助激活蛋白的相互作用等。建議性激素受體狀態作為常規研究,臨床管理及用藥實行個體化方案。PI、腫瘤大小和組織學形態的結合有助于綜合評估IM 的生物學行為。