成渝雙城經濟圈中部凹陷區經濟發展水平評價

張拯海 孫艷玲

摘 要:選取成渝雙城經濟圈經濟實力、經濟質量、人民生活富裕度和對外開放程度四個維度共9項指標,構建成渝雙城經濟圈中部地區區域發展水平評價指標體系,運用SPSS22.0統計分析軟件的因子分析和聚類分析對成都市、重慶市及成渝中部地區8個城市進行經濟發展水平綜合評價并得出綜合排名。結果表明,成渝中部地區8個城市與成都市、重慶市經濟發展水平存在明顯落差。基于此,成渝中部地區應抓住成渝雙城經濟圈建設的重大機遇,拆除行政壁壘,優化產業結構并形成發展同盟,以增強自身經濟發展實力。

關鍵詞:成渝雙城經濟圈 成渝中部地區 經濟發展水平 評價指標體系

一、引言

第二次世界大戰過后,歐洲各國開始進行區域協同發展,隨著歐洲的一體化,國內外學者對區域經濟的發展研究不斷深入。我國在繼建設長三角城市群、京津冀城市群和粵港澳城市群后,又提出成渝雙城經濟圈的建設,可見政府對區域經濟協同發展的重視。2020年1月3日,習近平總書記在中央財經委員會第六次會議時強調,要推動成渝地區雙城經濟圈建設,并將對成渝雙城經濟圈建設上升為國家戰略,打造中國經濟增長第四極;同年10月16日,再次強調突出成都和重慶兩個中心的協同帶動作用,打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源。在過去十幾年的發展中,四川以成都為中心向東北發展,重慶主要建設渝西經濟走廊向東發展,導致成渝兩地中間的城市與成都和重慶形成了巨大的經濟落差,使中心地區變成了省際邊緣地區,成渝兩地的區位優勢弱化。因此,科學合理地評價成渝兩地中部各地區的經濟發展水平,對促進成渝兩地中部各地區的經濟協調發展和充分發揮成都和重慶作為主軸的帶動作用具有重要的戰略意義。本文利用因子分析和聚類分析,對2019年成都、重慶以及中部8個城市的經濟發展水平進行了綜合評價。

二、研究現狀

自改革開放以來,中國的經濟發展速度不斷加快,人民的生活水平不斷提高,但是,由于國內各地區間的經濟發展速度不同,導致區域經濟差距快速擴大,成為了制約中國經濟發展的一大隱患。因此,國內諸多學者一直在對區域經濟進行研究。學者們的研究主要集中在以下幾個方面:第一,多角度評價區域經濟發展水平,如曾浩(2016)認為,長三角地區的經濟發展受財政收入、經濟結構和固定資產投資的影響[1]。仇方道等(2009)認為區域經濟發展時空分析應考慮經濟總量、經濟結構和經濟效益等多要素[2]。叢海彬等(2015)構建26個定量化指標對全國31個省級行政區經濟社會發展水平進行了量化[3]。王志美認為,城市的經濟聚集程度,城市的經濟規模以及產業結構優化程度是影響城市發展的重要因素[4]。第二,多研究方法對區域經濟發展進行評價,如陳璐,李成標(2015)運用因子分析方法對河南省的區域經濟發展水平進行了評價[5]。李晨儒(2020)通過GIS分析對西安市和咸陽市的同城化空間發展進行了研究[6]。楊占峰、段小梅(2018)運用擴展MRW模型,模擬了成渝地區經濟增長、人力資本、產業結構之間的關系[7]。第三,同城化及協同發展,高秀艷、王海波(2007)認為提高區域內經濟的整體實力,能促進區域市場一體化、產業一體化和打破城市之間的行政壁壘[8]。張建軍等(2008)認為同城化的本質就是區域內經濟、社會、環境等方面的一體化建設,建設聯合大都市的過程[9]。楊志安等(2013)通過對沈陽經濟區進行研究,提出各級政府應該打破現有的以行政區劃分為主導模式下的區域分工,形成區域整體發展的體制環境[10]。

縱觀國內研究成果和文獻資料可以發現,目前,有關成渝雙城經濟圈經濟特別是中部區域發展落差的分析研究很少,目前沒有發現這方面選題的研究文獻。對于成渝雙城經濟圈的研究大多還是理論研究,鮮有實證分析,如秦鵬,劉煥(2020)通過引入功能主義,為成渝雙城經濟圈協同發展提供了基本的理論依據,并對協同發展的路徑進行了探索[11]。易淼(2020)對成渝兩地經濟建設的歷史進行了回顧,并以此為基礎提供了成渝雙城經濟圈建設的基本思路以及戰略舉措[12]。單學鵬,羅哲(2020)以個體網絡和整體網絡分析入手,引入強弱連帶的新概念對成渝雙城地區的協同治理的進程進行了分析[13]。張志強,熊永蘭(2020)從全球和國內的趨勢出發闡釋了成渝雙城經濟圈建設的戰略意義并提出了一系列的政策意見[14]。

當前,對于成渝雙城經濟圈建設已經有了一定的研究,但是鮮有學者對成渝兩地中部城市的經濟發展水平進行研究,基于此本文將對成都、重慶以及中部城市的各項經濟指標進行分析并綜合排序,探究如何使中部地區更好地融入成渝經濟圈建設,促使各地區協同發展與共同進步。

三、指標體系構建

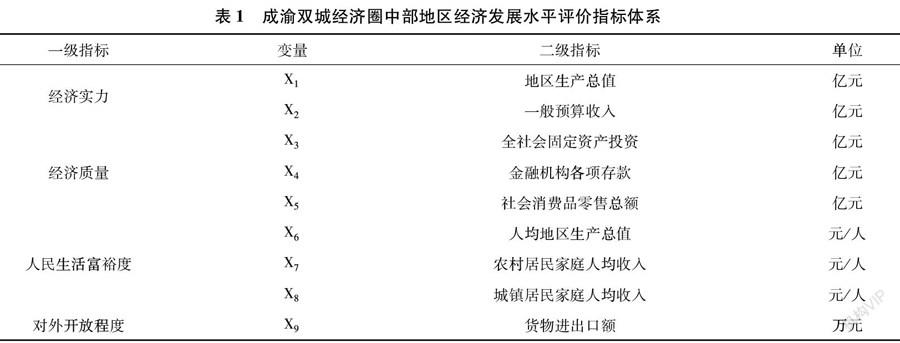

本文通過研究國家政策,遵循設定的成渝中部三大城鎮群(達萬城鎮群、川南城鎮群、南廣遂城鎮群),選取中部8個城市以及成都市和重慶市總共10個城市作為研究對象進行比較分析,以研究其經濟發展水平。為客觀評價區域內經濟發展的水平,單一指標并不能綜合反映區域內實際情況,需要構建科學全面的指標體系。通過對大量文獻的研究,參考陳璐,李成標,佟瑞和劉秀麗等的相關評價理論。本文從經濟實力、經濟質量、人民生活富裕度和對外開放四個方面選取9個指標對成渝兩地及其中部城市的經濟發展情況進行評價分析。指標體系如下表1所示:

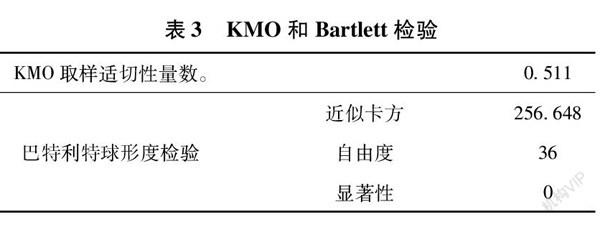

四、實證分析過程

指標數據來源于四川省統計年鑒、重慶市統計年鑒以及選取的各市的統計公報。貨物進出口總額的統一單位為人民幣,將原始數據單位為美元的數據采用匯率1美元=6.4702元人民幣進行換算,其余數據均可直接得到。其次,為了數據的可比性,對所選數據進行標準化處理。

(一)相關性驗證

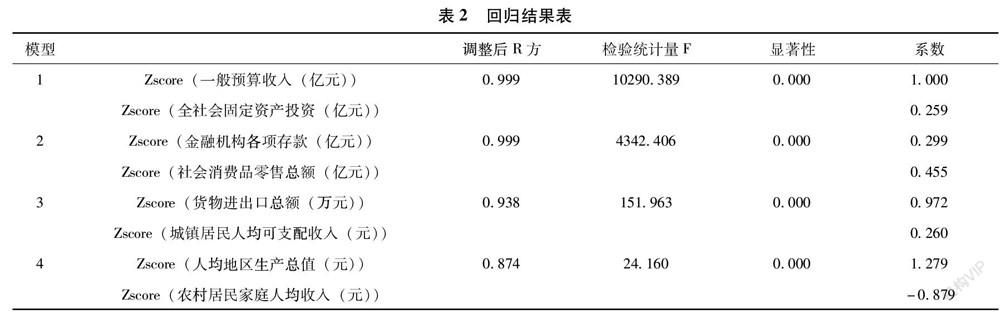

通過以地區生產總值代表經濟水平作為因變量,以上述各項一級指標(經濟實力、經濟質量、人民生活富裕程度、對外開放程度)作為自變量,建立多元回歸模型,模型如下:

Y=β0+β1X1+β2X2+……+βpXp+ε