我國環境行政許可聽證主體制度之完善

徐丹 郭潔

摘? ? ? 要:目前,我國環境行政許可聽證主體制度尚存在特殊情形下聽證組織機關規定不明晰、聽證主持人缺乏獨立性且任職資格模糊、利害關系人代表選擇機制不明確以及專家與環保組織參與權缺失等問題,極易產生重大突發性環境污染事故和環境群體性事件。因此,應從明確特殊情形下的聽證組織機關、建立環境行政許可聽證專家主持人制度、利害關系人代表選擇機制科學化、健全專家和環保組織參與機制等方面入手,完善環境行政法律體系,以期促進生態文明建設。

關? 鍵? 詞:環境行政許可;程序控權;商談民主理論;聽證主體;程序正義

中圖分類號:D922.68? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2021)09-0117-13

收稿日期:2021-04-24

作者簡介:徐丹,遼寧大學法學院博士研究生,研究方向為資源經濟法、行政法;郭潔,遼寧大學法學院教授,博士研究生導師,研究方向為資源經濟法、行政法、民商法。

基金項目:本文系遼寧省社科規劃基金項目“全面依法治國背景下的循環經濟核心法構造研究”的階段性成果,項目編號:L18CFX004。

環境行政許可是防止環境事件發生的預先控制程序,聽證主體通過吸收利益主體的訴求,使聽證主體制度成為環境行政聽證的重要內容,聽證主體的完善程度意味著公共利益與私人環境利益的平衡程度。2018年3月實施的《中華人民共和國憲法修正案》第32條將生態文明協調發展作為國家與社會發展的長期目標,彰顯了社會公眾環境權的憲法地位,為完善聽證主體制度提供了法理基礎。《求是》雜志

2019年第3期發表了習近平總書記的重要文章《推動我國生態文明建設邁上新臺階》,強調“要用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境,把解決突出生態環境問題作為民生優先領域,有效防范生態環境風險,加快推進生態文明體制改革落地見效。”2019年9月1日實施的《重大行政決策程序暫行條例》主要適用于縣級以上地方人民政府重大行政決策的作出和調整程序,其對公眾參與作為專章進行了規定,但是對環境保護行政主管部門審批階段的聽證涉及甚少。近年來,我國重大環境污染事故頻發,這與生態文明建設要求相差較大。究其原因,主要在于環境行政主管部門作出的許可決定缺乏科學性、公開性和公平性。我國環境行政許可聽證主體制度的完善程度與防范生態環境風險的發生以及避免環境群體性事件的發生緊密相關,因此,迫切需要對我國當前滯后的環境行政許可聽證主體制度重新構建,以期為我國《環境保護行政許可聽證暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)上升到基本法層面提供有益參考。

一、我國環境行政許可聽證主體制度的立法現狀

(一)國家層面立法現狀:原則性與抽象性

2002年通過的《環境影響評價法》(2018年修正)第11條和第21條規定的聽證是環境影響評價聽證①。其首次將聽證引入到我國環境保護領域,為我國環境行政許可聽證主體制度的完善奠定了基礎。2003年通過的《行政許可法》(2019年修正)第4章第4節對“聽證”予以專節規定,其第47條規定了行政機關在作出行政決定前應當告知利害關系人有聽證的權利,如果有提出聽證申請的,行政機關有在規定時間內舉行聽證的義務。該法第48條第3款對聽證主持人的條件進行了規定②。這些規定對聽證主體制度只作出了原則性規定,規定的內容比較抽象。根據上述兩個上位法,國家環保總局(現為生態環境部)于2004年6月17日通過并發布了《暫行辦法》。《暫行辦法》總共有6章,第3章規定聽證主體制度即“聽證主持人和聽證參加人”,該章第8條規定了聽證組織機關的資格和職責、聽證主持人的任職條件。第9條和第10條規定了聽證主持人在聽證活動中的職權和義務。第11條規定聽證主持人需要回避的情形,第12條和第13條規定環境保護行政許可申請人、利害關系人享有的權利和義務。《暫行辦法》開辟了我國聽證主體制度專項規定的先河,不再是寥寥幾筆帶過或者在其他法律法規的章節中規定,改善了原有聽證制度缺乏具體明確規定的局面。《行政許可法》和《暫行辦法》的頒布施行標志著我國環境保護行政許可聽證制度在立法上正式確立。

需要說明的是,2019年9月實施的《重大行政決策程序暫行條例》雖然對重大行政決策的作出和調整程序作出了規定,也把”公眾參與”作為專章進行規定,但是對環境行政主管部門作出行政許可決定時的聽證主體制度沒有進行具體規定,亦沒有解決傳統相關立法的缺陷。因此,在嚴格意義上,目前我國在國家層面對環境保護行政許可聽證主體制度的相關規范只作出了原則性規定,相關具體規則有待完善。

(二)地方層面的立法現狀:分散性、規范差異性和可操作性較強

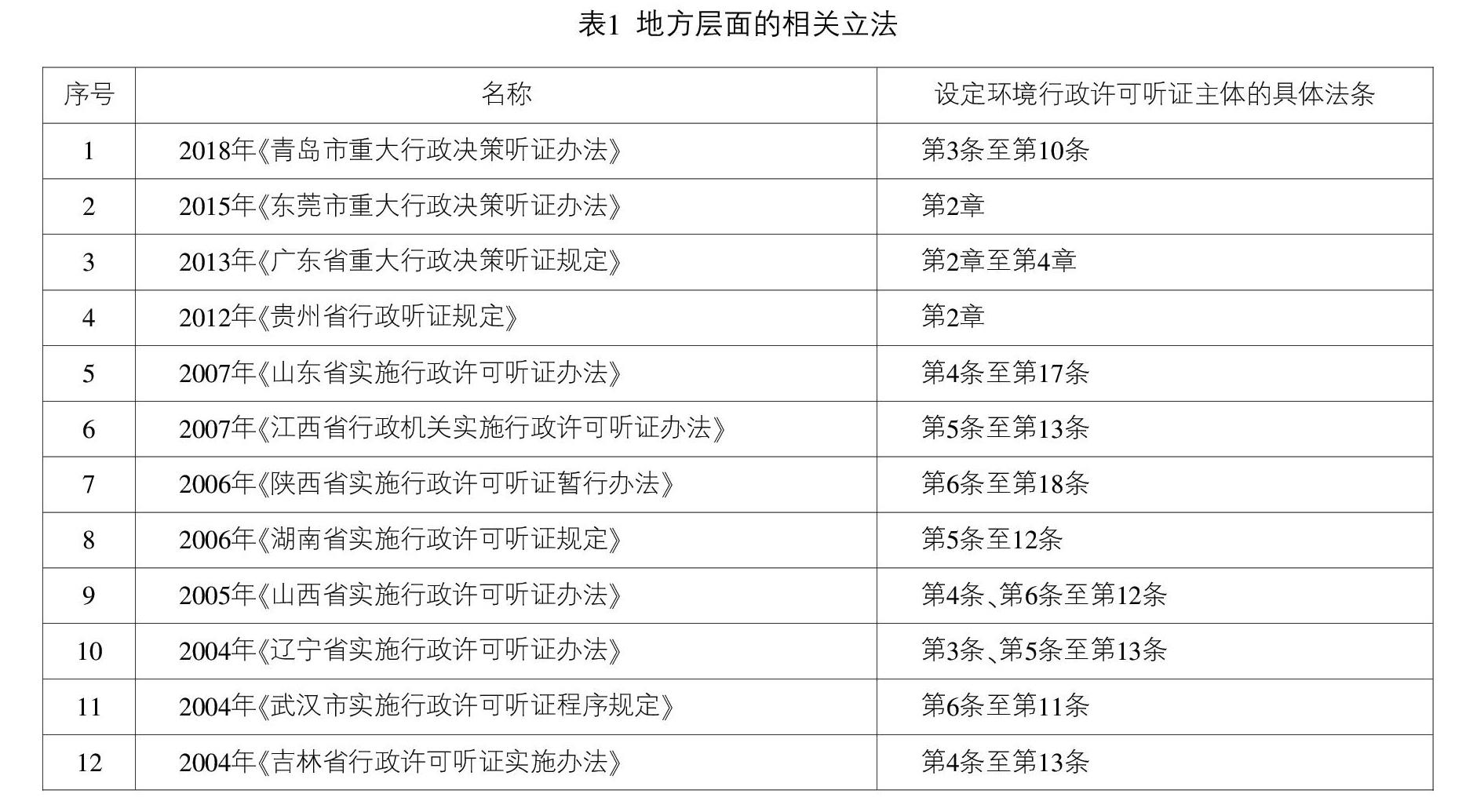

就專門立法的發布日期來看,地方層面的早期立法多處于2003年至2008年的區間內,因近年來新時代行政法治理念相對傳統理念的諸多轉變,早期確立的環境行政許可聽證主體制度無法回應環境行政決策的現實價值需求。[1]為了回應新時代法治理念,切實維護公民的環境權,我國部分地方政府結合本地區的實際情況對環境行政許可聽證主體制度作出了探索性規定,如青島(2018年)、廣東(2013年)、貴州(2012年)等。筆者在北大法寶上檢索法律法規,輸入關鍵詞“環境行政許可聽證”“行政許可聽證”,搜索到相關地方立法見表1。

地方層面的立法現狀具有以下特點:一是地方立法呈現分散性和規范差異性的特點,由于國家層面的相關立法只作了原則性規定,導致不同地區就同一事項適用不同的規則,如針對利害關系人代表選擇機制地方相關規定各不相同,這在一定程度上也損害了地方規章的嚴肅性,增加了地方相關立法的成本。當然,實踐中要求地方立法達到完全統一也是不切實際的,但各地方立法中的指導思想、主要程序、核心價值應當保持一致,即可以通過“提取公因式”的方式,以統一立法的形式加以確立。二是與國家層面相關立法抽象性相比,“先行先試”地方立法具有的一個顯著特點是相關立法可操作性更強。《行政許可法》和《暫行辦法》雖然對聽證主體制度進行了規定,但較為抽象模糊,且沒有明確特殊情形下的聽證組織機關,而部分地方政府規章在聽證主體方面的規定更為具體詳細,并明確了特殊情形下的聽證組織機關,具有較強的可操作性,如《山西省實施行政許可聽證辦法》(2005)第4條規定“聽證由擬作出行政許可決定的行政許可實施機關組織。依法應當經兩個或者兩個以上行政許可實施機關共同作出行政許可決定的,由共同作出行政許可決定的行政許可實施機關組織聽證。依法應當經兩級以上行政許可實施機關審查決定行政許可的,由最終作出行政許可決定的行政許可實施機關組織聽證。聽證組織機關的法制機構為聽證組織機構,負責聽證的具體組織工作”;《貴州省行政聽證規定》(2012年)第5條第1款規定:“擬作出行政行為的行政機關是聽證組織機關。行政機關擬共同作出行政行為的,擬共同作出行政行為的行政機關為共同聽證組織機關。”這些地方層面的探索性規定為完善國家層面的立法提供了有益借鑒。

(三)我國環境行政許可聽證主體制度存在的法律問題

⒈特殊情形下的聽證組織機關規定不明晰。一般情況下,環境行政許可聽證牽涉公共利益,波及面廣、影響范圍大,需要聽證組織機關及時組織聽證以保障公眾參與。但是,由于聽證費時費力,聽證組織機關往往不積極舉行聽證或者讓聽證流于形式,聽證組織機關可能基于舉行聽證職責的不明確而與其他行政機關互相推諉、推卸責任,如2013年昆明市反對“PX項目”事件①,該項目涉及的各行政機關之間缺乏溝通和協調,互相推卸責任,造成聽證一直被耽擱,公眾也缺乏溝通渠道,造成公眾到昆明街頭抗議,引發大規模環境群體性事件。

在國家層面的立法中,《暫行辦法》第3條規定“聽證由擬作出環境保護行政許可決定的環境保護行政主管部門組織”。換言之,環境行政許可主體是聽證組織機關。根據《行政許可法》的規定,我國行政許可的實施機關主要包括以下類型:⑴被授權的具有管理公共事務職能的組織,即第23條規定“法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織,在法定授權范圍內,以自己的名義實施行政許可。被授權的組織適用本法有關行政機關的規定”;⑵法定的行政機關,即第22條規定“行政許可由具有行政許可權的行政機關在其法定職權范圍內實施”;⑶被委托的行政機關,即第24條第1款規定“行政機關在其法定職權范圍內,依照法律、法規、規章的規定,可以委托其他行政機關實施行政許可。”環境保護行政許可主體亦應為以上三種類型主體,但《暫行辦法》對以下幾種特殊情形下的聽證組織機關沒有明確的規定:其一,當行政機關依照法律規定委托其他行政機關實施行政許可時②,如果需要舉行聽證會,聽證組織機關處于模糊狀態,由被委托的行政機關組織聽證還是由委托機關組織,相關法律沒有明確規定。其二,依法應當先經下級行政機關審查后,報上級行政機關決定的行政許可事項須聽證時,相關法律沒有明確規定是由上級機關還是由下級機關來進行組織聽證。其三,當污染環境的建設項目可能對兩個或兩個以上的地區產生重大不利影響時,需要兩個或者兩個以上的許可機關共同作出決定的情況下,如果需要舉行聽證會,是共同組織聽證還是各個機關自己組織聽證,《暫行辦法》沒有明確規定。[2]其四,依法應當經兩個或者兩個以上行政機關分別實施的行政許可事項須聽證的,是分別組織聽證還是聯合聽證,《暫行辦法》沒有明確規定。

在地方立法中,通過北大法寶搜索到前文表1所列的12個政府規章,針對有關特殊情形下的聽證組織機關的規定內容,通過觀察可以發現,各地方對特殊情形下的聽證組織機關規定并不統一,也不全面,甚至有的地方還沒有相關規定,主要表現在以下幾個方面:一是當行政機關依照法律規定委托其他行政機關實施行政許可時,江西省、山東省、河北省、陜西省、遼寧省等省政府規章規定應當以委托機關的名義組織聽證,而其他省份對此沒有明確規定。二是依法應當先經下級行政機關審查后報上級行政機關決定的行政許可事項須聽證時,江西省、山東省、吉林省、山西省、陜西省以及武漢市等規定應由最終作出行政許可決定的行政機關組織聽證,而其他省市沒有明確規定。三是當污染環境的項目可能對兩個或兩個以上的地區產生重大不利影響時,需要兩個或者兩個以上的許可機關共同作出決定的情況下,山東省規定由本級人民政府確定的行政機關組織或者由該級人民政府組織有關部門舉行聽證,而山西省規定由共同作出行政許可決定的行政許可實施機關組織聽證,其他省市對此情形沒有明確規定。四是依法應當經兩個或者兩個以上行政機關分別實施的行政許可事項須聽證的,江西省規定應當分別組織聽證或者聯合組織聽證,湖南省規定行政許可依法由兩個以上行政許可實施機關分別實施,本級人民政府已經依法確立統一辦理或者聯合辦理、集中辦理的,其聽證由有關機關統一辦理或者聯合辦理、集中辦理;條件不具備的,可以由行政許可實施機關分別辦理。對于這種情形,其他省市沒有明確規定。

總之,國家層面的立法對特殊情形下的聽證組織機關沒有明確規定,部分地方雖然對某些特殊情形進行了相關規定,但是各地方規定并不統一,這種立法模糊混亂的局面給司法實踐和法院審判帶來了困難,不利于法制統一,也不利于普通公民對自身合法環境權的維護。對此筆者認為,需要在國家立法層面對環境行政聽證組織機關的某些特殊情形進一步予以明確細化。

⒉聽證主持人缺乏獨立性且任職資格模糊。聽證主持人負責組織、協調聽證活動,確保聽證按照法定程序順利完成。行政聽證的目的是限制行政權,保護行政相對人的合法權益,聽證主持人是聽證程序的關鍵人員,其各項基本能力及其現場發揮直接影響到聽證的整體效果,對聽證程序公正價值的實現起著關鍵作用。較為完善的聽證主持人制度既有利于行政權的運行,也有利于保證當事人和利害關系人的合法權益,避免和減少行政糾紛。

在國家立法層面,《行政許可法》第48條第1款第3項對聽證主持人提出以下基本要求:⑴由聽證組織機關指定;⑵審查該行政許可申請的工作人員以外的人員;⑶與該行政許可事項無直接利害關系。否則,申請人、利害關系人有權申請回避。此外,對聽證主持人的任職資格、委任程序、權利義務未作明確具體的規定。《暫行辦法》第三章對聽證主持人予以較為詳細的規定,其中第9條關于聽證主持人的職權和第10條關于聽證主持人的義務規定填補了《行政許可法》的立法空白;第10條聽證主持人回避的規定對《行政許可法》第48條第1款第3項予以細化,增加自行回避的規范;第8條第1款對《行政許可法》第48條第1款第3項聽證主持人指定予以細化,明確承擔許可職能的環境行政主體組織聽證,由其指定聽證主持人。有待商榷的是,《暫行辦法》第8條第2款、第3款關于聽證主持人的人選規定,第8條第2款對《行政許可法》第48條第1款第3項予以限縮,即審查該行政許可申請的工作人員以外的人員被限定在“環境保護行政主管部門許可審查機構內”,第8條第3款又設定例外條款,“環境行政許可事項重大復雜,環境保護行政主管部門決定舉行聽證,由許可審查機構的人員擔任聽證主持人可能影響公正處理的,由法制機構工作人員擔任聽證主持人。”如江蘇省吳江市盛澤鎮時旺大酒店環境行政許可聽證事例中,吳江市環保局依據第8條第3款指定法制科科長擔任聽證主持人。但是,環境行政許可審查人員與聽證主持人存在同事關系仍受到利害關系人的質疑,以致產生不信任甚至抵觸情緒。[3]

在地方立法層面,《遼寧省實施行政許可聽證辦法》(2004)第6條規定,聽證主持人由行政機關負責人指定本機關法制機構工作人員擔任,但是法制機構工作人員為行政許可審查人員的除外。《河北省實施行政許可聽證規定》第7條規定,聽證主持人、書記員由行政機關負責人指定本機關法制機構工作人員或者行政許可審查人員以外的人員擔任。陜西省、湖南省以及江西省對聽證主持人的相關規定也規定聽證主持人由行政機關負責人指定,但是審查該行政許可申請的工作人員不得作為聽證主持人。

通過上述分析可以得知,根據《行政許可法》《暫行辦法》以及我國地方政府規章都無法任命環境行政主管部門履行環境行政管理業務職責以外的人擔任聽證主持人,也無法擺脫環境行政許可審查人員與聽證主持人存在同事關系的局面,這違反程序正義原則,利害關系人容易對聽證結果的客觀性和公正性產生質疑。另外,由于環境行政許可聽證背景的科技性要求聽證主持人具備專業性。《暫行辦法》沒有明確規定聽證主持人的任職條件。在地方立法中,雖然山西省、河北省、山東省、吉林省對聽證主持人的任職條件作出了概括性的規定,但是各地任職條件和任職資格并不一致,不利于公民對跨區域環境污染項目的維權。對此,法律應作出明確統一的規定。

⒊利害關系人代表選擇機制不明。《行政許可法》第36條規定“行政機關對行政許可申請進行審查時,發現行政許可事項直接關系他人重大利益的,應當告知該利害關系人。申請人、利害關系人有權進行陳述和申辯。行政機關應當聽取申請人、利害關系人的意見。”申言之,利害關系人的重大利益與行政許可事項直接相關,是行政許可聽證的重要參與者。《暫行辦法》對利害關系人予以較為具體的規定,如第11條利害關系人的回避申請、第12條利害關系人的權利、第13條利害關系人的義務等。《暫行辦法》第19條規定“參加環境保護行政許可聽證的公民、法人或者其他組織人數眾多的,可以推舉代表人參加聽證。”聽證原則上應當盡可能滿足利害關系人出席聽證的要求,確保聽證能夠充分地聽取各方意見。[4]但是,環境保護聽證牽涉的利害關系人較多,受聽證的時間、場地等條件限制,可以對出席聽證的利害關系人予以限制,即采取利害關系人代表制。但是《暫行辦法》第19條對利害關系人代表產生的規定過于概括籠統,缺乏操作性。

在地方立法層面,各地的利害關系人代表選擇機制各不相同。《河北省實施行政許可聽證規定》(2005)第17條規定,參加聽證的利害關系人在10人以上的,各不同利益的利害關系人應當民主推選一至二名代表參加聽證。未推選代表的,行政機關可以采取抽簽的方式確定利害關系人的代表參加聽證。《遼寧省實施行政許可聽證辦法》(2004)第16條規定,行政許可申請人和利害關系人較多的,行政機關可以按照抽簽或者報名順序等方式確定申請人、利害關系人的代表參加聽證。《武漢市實施行政許可聽證程序規定》(2004)第13條第4款規定,利害關系人數量較多時,由利害關系人推舉代表;代表難以推舉產生的,行政機關可以通過抽簽等公平、公開的方式推選代表。在實踐中,各地方的具體操作也各具特色。如北京西上六電磁輻射環評行政許可聽證事例中,先區分行政相對人的類別和利益群體,根據其與聽證事項的利害關系程度,事先確定并公布各利益群體可出席聽證會的代表數量,由利害關系人自主推舉代表的方式;江蘇省吳江市盛澤鎮時旺大酒店環境影響評價行政許可聽證事例中,吳江市環保局就提出聽證申請的11戶居民全部作為聽證利害關系人代表。因為我國聽證利害關系人代表選擇的標準不統一且缺乏透明性,以致聽證結果缺乏公正性、客觀性和權威性,影響聽證的實際效果,不利于維護利害關系人的環境權。

⒋專家與環保組織參與權缺失。環境行政許可聽證背景的高度科技性是其顯著特征,一般涉及較多的環境科技知識和法律知識,因此需要具有專門知識的人員參與到聽證活動之中。與普通利害關系人或其代表相比,專家與環保組織具有專業知識、較強說理能力和較好組織能力的優勢,應當成為環境行政許可聽證的法律主體之一。但是,《暫行辦法》僅在第7條規定,環境行政主體對專項規劃環境影響報告書進行審查,可以舉行聽證會,征求有關單位、專家和公眾對環境影響報告書草案的意見。在我國環境行政許可聽證實踐中,環境行政主體邀請專家參與聽證,效果并不理想,主要存在以下幾個方面的問題:其一,專家的立場受到公眾的質疑,不能保證專家的中立立場。其二,專家的事實判斷來代替大眾的價值選擇。其三,過分考慮行政機關的利益,而忽視公眾利益。[5]在地方立法中,《湖南省實施行政許可聽證規定》(2006)第9條規定舉行法律、法規、規章規定或者涉及公共利益的聽證,應當邀請有關社會團體、中介機構參加聽證。舉行專業性、技術性較強事項的聽證,應當邀請有關科研機構、咨詢機構以及專家、學者參加聽證。但是遼寧省、江西省、河北省、山西省、陜西省以及武漢市等對此都沒有明確規定。

除了專家以外,環保組織也是環境行政許可聽證的重要法律主體。根據《暫行辦法》第19條的規定可知①,雖然聽證會的參與主體包括其他組織,立法沒有明確環保組織是否屬于社會組織的范圍,還不能確定是否包括環保組織。實踐中,有學者搜集近10年的230余起環境群體事件中,有環保組織參與其中的案例只有十數起。與國外環保組織的社會行動力和影響力存在較大差距。[6]因此,專家與環保組織參與權急需在立法上予以明確規定。

二、完善我國環境行政許可聽證主體制度的理論依據

(一)踐行憲法上的環境權

環境權入憲是生態文明建設的最高制度表達。以憲法方式規定生態文明建設的地位和宣示公民環境權,使其獲得“立國精神”的“憲章”地位,是最好的“政治”表達。[7]2018年3月11日通過的《憲法修正案》最大的亮點之一就是增加了建設生態文明、美麗中國和構建人類命運共同體等內容。在憲法中明確規定環境權,是回應生態文明建設法治需求的最佳方式,也可以為公民享有在良好的環境中生活的權利、國家承擔環境管理責任提供依據。

“生態文明”入憲后,公民環境權已成為一項憲法上的基本權利,具有實證效力,其實證化路徑主要借助于部門環境立法來實施。[8]《暫行辦法》規定,環境保護行政主管部門在審批環節舉行聽證,提前將行政許可事項向社會公告,通過聽證程序滿足各方聽證主體發表意見的權利,維護公民的環境權,此即為踐行憲法上環境權的具體表現。完善環境行政聽證許可主體制度踐行憲法上的環境權具有兩個方面的意義:一是公民環境權益需要通過預防性程序聽證強化保護。環境保護行政許可聽證具有高度的科技背景,許可聽證決定的作出一般有相關專業技術的論證,甚至審查的過程就是技術論證的過程。環境保護行政許可聽證的對象是可能對生態環境造成損害的活動,與一般的損害相比,環境損害的治理和恢復比較困難,因為科技的發展具有未定性和未知性,環境行政許可決定往往處于風險未知之中。[9]環境行政許可決定具有高度的“風險品性”,一旦失誤,往往造成不可估量的損失,客觀上要求環境行政許可決定應當遵循風險預防原則,[10]通過聽證集思廣益,盡可能將環境風險降至最低,從而更好地保護公民的環境權益。二是通過聽證主體制度實現多層次的環境權益。首先,環境權是一項主體廣泛的權利,它既是一項個人權利,也是一項集體權利,同時還是一項代際權利。[11]其次,環境權利內容不僅包括實體權利,還包括程序權利。在我國,實體性環境權更多地表現為健康環境權。程序性環境權主要包括公眾的環境保護知情權、參與權、表達權和監督權。有學者認為,結社自由、公眾參與決策、獲取信息、在環境問題上訴諸司法的程序性救濟等內容構成了作為參與權的“環境權利”內容。[12]

(二)通過商談民主理論實現多元主體之間的利益平衡

為了應對現代西方民主政治遇到的合法化危機,德國著名學者尤爾根·哈貝馬斯提出了商談民主理論,該理論要求國家必須制定具有規范有效性的法律,以此來維護社會穩定。具體來說:在民主層面,現代社會解決法律中共同福祉與個人主觀動機的內在沖突,不再是政治權力的強制,而代之以“交往的權力”,商談程序承擔著社會整合的任務。[13]在法治層面,按照哈貝馬斯的觀點,“行政命令的合法化應建立在商談原則基礎上,商談過程的合法性才能保障法律的合法性。”[14]在商談民主理論中,法律言語是法律生活中各主體間交往行動有效性的驅動力,而不是簡單的描述性語言。而這一點往往被我國環境行政主管機關所忽視,如環境行政許可案件中,環境行政許可決定多是由環境行政主管機關一方單一主體決定,專家和環保組織并無有效的法律機制參與進來。有的案件雖然舉行了聽證會,但是其他聽證參與主體的意見并沒有得到重視。行政許可決定陷入了哈貝馬斯所稱的“獨白”式決定,這種行政決定就缺少了哈貝馬斯所稱的“主體間性”的互動。缺少了商談和對話,沒有經過商談程序的辨認和篩選,就不能保證行政許可決定的正確性、合理性和合法性。法律商談理論認為,在生活的世界里,達成“共識”的活動就不是通過單一的“獨白”,而應在“理想的話語情境”中,由談辯各方都自由平等地參與討論而達成的“共識”,這樣的“共識”才具有“公共性”。[15]在環境行政許可聽證中,應重視聽證主體的意見,各方聽證主體應自由平等地參與討論過程,促進行政許可決定的公共性。

商談民主實際上是多元利益的平衡,由于公平沒有確定的標準,程序的公正性是其衡量的標準。公正的行政過程包括:確定特定行政過程涉及或將要影響的各種利益,以此為基礎界定相應的參與強度;為各種利益代表設計一個公開、公平和公正的參與程序;決定者在適當考慮各種利益訴求的基礎上,對各種方案進行選擇,并說明理由;對公眾參與進行監督和司法審查。[16]在環境行政許可聽證主體制度中,確定行政許可決定可能影響到利害關系人,應通過科學化的利害關系人代表選擇機制、專家和環保組織的參與機制,讓各方利益主體通過聽證程序參與到環境行政決策中來,各方利益主體表達自己的合理訴求,形成聽證筆錄,聽證組織機關在作出行政決定的過程中必須作出利益衡量或輕重緩急次序的排定,通過公共利益與私人利益互通的利益平衡原則,督促環境行政主體更加謹慎地行使行政權力,作出兼顧各方利益訴求的行政許可決定,從而實現多元利益的平衡和協調。[17]

(三)各環境利益主體通過聽證程序限制行政權

程序控權主要是指通過正當、嚴謹的行政程序設計控制行政權力。[18]其實質是通過嚴格的程序規則將包括自由裁量權在內的全部行政權進行限制,賦予行政相對人監督權利,強調以權利制約權力,促使行政機關行使權力全過程的公正、公開。[19]程序控權包括事前控制、事中控制和事后控制,都對行政全過程進行了程序設計,有利于權利主體的合法權利得到及時救濟,也有利于對行政機關行使行政權全過程的實時監督。[20]實體控權是通過制定詳細的實體規則來控制行政權,主要表現為通過法律規范嚴格限制行政權力的范圍和限度,強調以權力制約權力。[21]與實體控權相比,程序控權具有以下優勢:其一,能夠充分調動行政相對人參與行政行為的積極性。其二,避免實體控權側重于事后監督造成的損失。

環境保護行政許可聽證制度的完善體現了程序控權的理念,環境保護行政主管部門在審批環節組織聽證程序,提前十天將行政許可事項,通過報紙、網絡或者布告等方式向社會公告,在環境保護行政許可聽證專家主持人的專業主持下,通過質證和辯論等環節滿足各方主體聽證的機會和發表意見的權利。行政主體與各環境利益主體之間形成了健全有效的溝通互動機制,各環境利益主體不僅可向行政機關及時全面地提出自身環境利益訴求,而且依據法律規定獲得了直接參與相關環境決策的權利,各環境行政主體可以有效控制和監督行政主體行使環境行政權,防止行政機關恣意行政。行政機關行使環境行政權必須公開透明地置于各環境利益主體的監督之下,完善的環境行政許可聽證主體制度才能使社會治理權利監督制約行政治理權力成為可能,因此,主體制度的完善有利于促使行政機關作出的許可決定更科學、更公正。

三、完善我國環境行政許可聽證主體制度的建議

(一)明確特殊情形下的聽證組織機關

有學者認為,“目前我國社會科學有兩種研究路徑,即大循環和小循環。實踐-理論-實踐是大循環,理論-經驗-理論是小循環,大循環是前提,小循環應以大循環為基礎。正是從實踐到理論,然后再回到實踐,這樣就形成了一個基于實踐的循環,該循環不同于從理論(具體的社會科學研究的結論)到經驗再到理論。從而可以讓中國社會科學更好的解釋中國經驗,為中國實踐服務。”[22]因為有一些實踐問題,如特殊情形下的聽證組織機關,目前找不到相對應的理論來解釋它,在國際上尚沒有成熟的經驗,但是在地方立法實踐中還有很多探索性嘗試。如山西省、貴州省以及武漢市等都出臺了相關明確詳細的規定。

根據這種實踐螺旋方法論①,這些地方的先行嘗試立法規定可以為我國國家層面的立法完善提供有益借鑒,對解決相關問題具有一定的啟發作用。類似問題可以使用類似的解決方法,本文認為,可參照我國地方的相關立法規定,同時參照《行政訴訟法》以及相關司法解釋對行政訴訟中的被告相關規定,對特殊情形下聽證組織機關提出完善建議:⑴針對受委托組織作出許可決定的特殊情形,參照《江西省行政機關實施行政許可聽證辦法》第5條第1款②以及《行政訴訟法》第26條規定③,由委托的行政機關作為聽證組織機關。⑵針對由兩個以上行政機關共同作出許可行為的特殊情形,參照《貴州省行政聽證規定》(2012)第5條第1款④,由共同作出行政行為的行政機關作為共同的聽證組織機關。⑶依法應當經兩個或者兩個以上行政機關分別實施的行政許可事項須聽證的,參照《江西省行政機關實施行政許可聽證辦法》(2007)第5條第2款規定⑤,應當分別組織聽證或者聯合組織聽證。行政許可依法由兩個以上行政許可實施機關分別實施,本級人民政府已經依法確立統一辦理或者聯合辦理、集中辦理的,參照 《湖南省實施行政許可聽證規定》(2006)第5條第3款⑥,其聽證由有關機關統一辦理或者聯合辦理、集中辦理;條件不具備的,可以由行政許可實施機關分別辦理。⑷針對應當經兩級(含兩級)以上行政機關審查決定行政許可的特殊情形,參照《山西省實施行政許可聽證辦法》(2005)第4條①、《武漢市實施行政許可聽證程序規定》(2004)第6條②,由最終作出決定的行政機關為聽證組織機關。

(二)建立環境保護行政許可聽證專家主持人制度

在國際上,具有代表性的聽證主持人制度主要有四種模式:第一種是美國模式。美國行政聽證主持人一般由行政法官擔任③。第二種是英國模式④。在英國,一般法定聽證以部長名義召開,并由部長最終決定,聽證主持人一般由巡視員擔任。[23]第三種是德國模式⑤。聽證主持人通常由指定的人員或行政機關的首長擔任。[24]第四種是日本模式⑥。正式聽證會應由行政機構指派的官員來主持或者由內閣法令規定的其他人主持。[25]筆者認為,為保障環境行政許可聽證的公正性和有效性,聽證主持人應當具有獨立地位和專業水平,因此我國應當借鑒美國行政法官制度,建立環境行政許可聽證專家主持人制度。首先,我國立法應當明確規定環境行政許可聽證主持人應當來自環境行政主體之外,具有環境保護行政管理和環境與資源保護法等相關知識,具備較強判斷能力、邏輯能力、組織能力以及表達能力等。其次,環境行政主體應當建立環境行政許可聽證專家庫,舉行聽證會,應當按照法定程序從專家庫隨機抽取專家人選擔任聽證主持人,以保障聽證主持人的獨立性和專業性,從而更好地維護公民的環境權。目前,我國建立專家型的聽證主持人制度也是可行的。專家人選都有自己的本職工作,不改變其原來的隸屬關系與工資待遇的基礎上,遇到環評聽證案件時,由環境保護行政主管部門的法制機構按照一定的程序在主持人資源庫中進行隨機抽選。[26]

(三)利害關系人代表選擇機制科學化

目前,在我國現行法律規范中對于如何選擇利害關系人代表的規定,主要有五種模式,即抽簽確定⑦、利害關系人推選①、聽證組織機關指定②、區分類型分別確定③以及綜合確定④模式。結合相關法律規范的規定和我國的具體實踐情況,對于如何選擇聽證利害關系人代表,筆者認為,應堅持“綜合確定”為具體制度設計的指導思想。設立聽證會的目的就是更充分地聽取各方意見,促使決定具有可接受性和合理性,所以,聽證會應當盡量滿足利害關系人出席聽證會的要求。具體來說,建議采取“聽證組織機關合理劃分利益群體、利害關系人抽簽或者推舉決定出席代表”的選擇制度。這種選擇模式具有以下幾個方面的優勢:其一,在利害關系人代表的廣泛性方面明顯優于“根據利害關系人報名先后自動產生”模式;其二,在民主保障方面明顯優于聽證組織機關指定模式;其三,在提高行政效率方面明顯優于完全依賴于利害關系人推選模式。[27]因此,筆者期盼將來修改《暫行辦法》第19條時,這一選擇機制能夠得到充分反映。具體應當按以下步驟操作:首先,聽證組織機關綜合考慮利害關系人的“親疏”、地域分布、年齡層次、職業特征等情況,將其合理劃分為若干利益群體;其次,聽證組織機關根據已確定的聽證會席位數量、利益群體的數量和規模,合理確定每個利益群體可以出席聽證會代表的具體數量;再次,各利益群體自主民主推選,可以由基層自治組織召集推選或召開推選臨時會議,通過現場或網上投票產生;最后,經過推選無法產生利害關系人代表,則由聽證組織機關抽簽確定。[28]

(四)健全專家和環保組織的參與機制

⒈健全專家參與聽證機制。由于我國環境行政許可聽證背景具有科技性,所以需要專家參與聽證,促使許可決定更加客觀和公正,但是我國《暫行辦法》對專家參與聽證相關制度沒有進行規定。筆者認為,完善專家參與聽證主要是專家的角色定位問題,這一問題最核心的是防止專家角色異化。首先,從立法上確定專家參與聽證的權利與義務,在《暫行辦法》中規定舉行聽證應當邀請相關專家參與聽證。其次,專家參與聽證的權利只限于專業問題的咨詢,個人不得對許可項目作出表態。其主要任務是對參與聽證的其他人員進行輔助或咨詢以及按照主持人的要求對與聽證事項相關的專業問題進行鑒定和論證。最后,對于專家的選擇,比較合理的方式是由聽證參與主體推選他們共同認可的專家,這種方式能夠平衡各方利益。但是,這種方式可操作性不強,實施時比較復雜。成都市和武漢市針對重大行政許可聽證事項需要專家參與時,就采取從資源庫隨機抽取專家,實踐效果較好。[29]筆者認為,比較可行的選擇方式就是建立專家資源庫,相關機關從資源庫中隨機抽取專家。

⒉完善環保組織參與聽證機制。環保組織是以保護環境為理念提供環境公益性服務的重要社會力量。環保組織可以利用各種平臺和途徑及時準確地掌握環境信息,具有比較豐富的環保知識,能夠學習和運用先進科學技術保護環境,在各國環境保護運動的實踐中展現出巨大的能量。日本《環境基本法》明確保障環保組織對環境行政的參與①。在我國,國家層面的立法沒有明確規定環保組織的參與機制,而在地方立法中,只有少數要求應當邀請有關社會團體、中介結構參加聽證,如《湖南省實施行政許可聽證規定》(2006)第9條②。筆者認為,首先,應當在《暫行辦法》中直接規定環保組織參與聽證的主體資格、權利義務以法律責任。需要強調的是,關于環保組織的主體資格。2015年實施的新《環境保護法》第58條規定③,“依法在設區的市級以上人民政府民政部門登記”且“專門從事環境保護公益活動連續五年以上且無違法記錄”的社會組織可以提起公益訴訟。為了避免濫訴的危害,在訴訟中有必要對主體資格嚴格設置。但是在環境行政許可聽證程序中,環境問題涉及到公共利益,環境污染損害具有廣泛性、持續性、潛伏性和復雜性,為了讓更多公民參與到聽證中來,聽到更多的不同利益主體的聲音,促使行政許可決定的科學性和可接受性,可以考慮在《暫行辦法》中規定,依法在縣級以上人民政府民政部門登記,專門從事環境保護公益活動連續兩年以上且無違法記錄的所有類型的環保組織都可以申請參加聽證④。其次,國家不僅要對環保組織事前審批環節進行監管,也要對事中和事后環節進行監管,建立起全方位的監管體系。同時,國家也要充分尊重和保障環保組織的社會自治權。最后,國家還需在財政和人力上采取措施鼓勵環保組織參與環境行政許可聽證事務,促使社會公眾、環保組織、政府、企業等共同發揮力量預防環境風險,[30]形成全社會共同推進環境治理的良好格局,促進我國環境法律體系的完善和生態文明建設。

【參考文獻】

[1]吳明熠.從聽證走向協商:公眾參與行政決策的實踐反思與程序嬗變[J].甘肅行政學院學報,2020,(2):46-60.

[2]游鵬鵬.環境行政許可主動聽證制度研究[D].吉林大學碩士學位論文,2014:14-15.

[3][27][28]徐丹.我國環境保護行政許可聽證法律問題研究[D].遼寧大學碩士學位論文,2018:30-45.

[4][29][30]竺效.論環境行政許可聽證利害關系人代表的選擇機制[J].法商研究,2005,(5):135-140.

[5]高正.對公共環境行政決策的思考——以專家參與規劃環評為背景[J].天府新論,2011,(4):90-96.

[6]張萍,丁倩倩.環保組織在我國環境事件中的介入模式及角色定位——近10年來的典型案例分析[J].思想戰線,2011,(4):92-95.

[7]呂忠梅.環境權入憲的理路與設想[J].法學雜志,2018,(1):23-40.

[8]陳錦波.論憲法環境權的實證化[J].西部法學評論,2018,(2):80-94.

[9]葉俊榮.環境政策與法律[M].北京:中國政法大學出版社,2003:23.

[10]閆海.論經濟法的風險規制范式[J].法學論壇,2016,(1):110-117.

[11]陳泉生.環境權之辨析[J].中國法學,1997,(2):67-71.

[12]彭峰.論我國憲法中環境權的表達及其實施[J].政治與法律,2019,(10):31-41.

[13](德)哈貝馬斯.在事實與規范之間[M].童世駿譯.北京:三聯書店,2003:67.

[14]鄭永流.商談的再思[M].北京:法律出版社,2010:8-9.

[15]張斌峰.從事實的世界到規范的世界——評哈貝馬斯“普遍語用學”對言語有效性范疇的超越與拓展[J].自然辯證法通訊,2002,(4):18-22.

[16]王錫鋅.公眾參與:參與式民主的理淪想象及制度實踐[J].政治與法律,2008,(6):8-14.

[17]郭潔.土地用途管制模式的立法轉變[J].法學研究,2013,(2):60-83.

[18]周勇飛,高利紅.環境影響評價制度程序控權的理論歸位與實現路徑[J].江西社會科學,2020,(10):177.

[19]曹銀峰.行政程序控權研究[D].遼寧大學碩士學位論文,2012:12.

[20]姜明安.行政程序:對傳統控權機制的超越[J].行政法學研究,2005,(4):16-22.

[21]左娟.行政程序控權與傳統控權模式的比較分析[J].行政與法,2011,(10):32-34.

[22]賀雪峰.“大循環”:經驗的本體性與中國社會科學的主體性[J].探索與爭鳴,2017,(2):29-31.

[23]威廉·韋德.行政法[M].北京:中國大百科全書出版社,1997:750.

[24]應松年.外國行政程序法匯編[M].北京:中國法制出版社,1999:108.

[25]周珂.環境保護行政許可聽證實例與解析[M].北京:中國環境科學出版社,2005:206.

[26]竺效.環境行政許可聽證專家主持人制度初探[J].法學評論,2005,(5):43-47.

(責任編輯:趙婧姝)

On Perfection of the Hearing Subject System of Environmental

Administrative License in China from the Perspective of the

Entry of Environmental Right into the Constitution

Xu Dan,Guo Jie

Abstract:Through the analysis of the current situation of relevant national and local legislation,it can be found that there are some problems in the hearing subject system of environmental administrative license,such as unclear provisions of the hearing organization under special circumstances,lack of independence and vague qualification of the hearing host,unclear selection mechanism of stakeholder representatives,and lack of participation rights of experts and environmental protection organizations.These problems easily lead to major sudden environmental pollution accidents and environmental group events.Therefore,we should clarify and refine the hearing organization under special circumstances,establish the expert host system of environmental administrative license hearing,make the selection mechanism of stakeholder representatives scientific,and improve the participation mechanism of experts and environmental protection organizations,so as to improve China's environmental administrative legal system,so as to promote the construction of ecological civilization in China.

Key words:environmental administrative license;procedural control;negotiating democratic theory;hearing subject;procedural justice