百年教育守初心,三代校長擔使命

韋英哲 王思靜

開篇語:賡續百年初心,擔當育人使命。在第37個教師節來臨之際,教育部組織開展首批教育世家學習宣傳活動,引導廣大教師學習發揚教育世家熱愛并獻身教育事業的崇高精神,進一步營造尊師重教的良好社會風尚。本刊記者兵分多路,深入采訪廣東省推薦的首批教育世家,講述他們接力奉獻、傳承家風的故事。

吳暉暉的家族有30多人從事教育工作,分布在廣東、江西、福建等地。第一代吳自強、楊三祝,是她的祖父和外祖父;第二代吳南光、吳中光、楊小卿、晏蕓文,是她的父親、叔叔、母親和嬸嬸;第三代包括吳新華、張兆豐、潘錦芳、卓德婷等,是她的哥哥、姐夫、嫂子、弟媳等人。

吳暉暉是一名普通的中學教師,踏踏實實工作,認認真真教書,堅守講臺29年,當了26年班主任。她的家族卻一點也不普通,至今有30多人從教,還被譽為“校長世家”,其祖父吳自強曾任江西省立南昌一中校長,父親吳南光曾任韶關市新豐縣教師進修學校校長,哥哥吳新華現任廣州源雅學校總校長。一家三代從教的不多,三代皆出校長的實屬罕見。從1921年吳自強留校任教那年算起,吳家的教育事業已經延續了整整100年。近日,本刊記者走進吳南光家中,采訪了這個教育世家。

報效祖國,以校為家

吳自強生于1901年,因家庭貧困,12歲才上私塾,后入小學半工半讀。17歲時,以第一名的成績小學畢業,考入江西省立第三師范學校(今撫州一中)。畢業后留校任教5年,后以優異成績取得官費留學日本的名額。

1932年,為報效祖國,吳自強毅然踏上歸途。不久,任江西省立南昌一中校長。期間,他制定了“公勇勤儉”校訓,倡導“五育四有”,五育即德、智、體、美、勞并抓,四有即理想、道德、文化、紀律齊銘。由于治校有方,人才輩出,南昌一中成了江西最負盛名的中學之一。

吳自強立下“以學校為家,以教育為命,對中華盡孝,對民族盡忠”的誓言,親筆書寫并懸掛在辦公室。任南昌一中校長18年,他處處以身作則,不擺架子,不搞特殊,愛生如子,踐行自己的誓言。

吳南光這樣描述記憶中的父親:“既是校長也是工友,在學校跟學生一起吃飯,晚上到學生宿舍監督學生睡覺后,自己再回家;重視體育教育,早上帶領學生晨跑;除外出開會,從不離校,與師生打成一片。”

抗戰時期,學校四遷,歷盡艱辛。在民族危難之際,吳自強挺身而出,殫精竭慮。1939—1945年,南昌一中遷校廣昌期間,遭遇疫情,他在學校忙于安排救治染病的學生,其長子卻因染病救治延誤而歿。然而,喪子之痛沒有消磨他為國育才的理想,他的言行感動了許多人。

華南理工大學原校長劉振群學生時期曾受到吳自強資助,他在《刻苦磨煉奮進的一生》中回憶學校搬遷的情形時寫道:“在搬遷的過程中,肩挑行李書籍,風餐雨露,日行百里,艱苦磨煉。還在吳自強校長親自帶領下,搬遷校具板凳……學校一批老師,為了培育下一代,在艱苦的生活中辛勤教學,孜孜不倦,令我肅然起敬。在他們無私的教書育人精神的熏陶下,我磨練出克服困難的毅力,決心努力讀書、報效祖國。”

“國難當頭苦難年,安貧樂道興陶然。一生檢點差堪慰,未取人間造孽錢。” 吳自強1942年寫下這首題為《感懷》的七絕詩。在吳新華心中,“這就是我爺爺一生的真實寫照。”

吳自強一生忠誠教育,從教70年,桃李滿天下。學生遍及世界各地,其中不乏駐外大使、省市領導、兩院院士、大學校長和專家學者。

他醉心祖國教育事業的發展,早在20世紀30年代,就與鄉人一起集資興建連城小學。50年代,先后多次給連城中學、連城小學匯款萬余元,自己卻過著“青菜豆腐湯,吃了就健康”的簡樸生活。

1950年9月,吳自強被調到福建,先后在福建師范大學、華僑大學任教,1987年退休。退休前后,他經常和畢業學生通信,或授以養生健體之道,或勉勵學生報效祖國,或解答各種各樣的問題,學生稱此為“再教育”。退休后的1987—1995年,他發信達3700封,平均每天超過1封。

退休后,吳自強居住在福建廈門,也經常給家鄉的學校寫信,了解情況,勉勵師生。如1995年5月,在給連城中學全體教職員工的信中說:“第一要心系教育,面向未來;第二要以身作則,全面發展;第三要緊跟黨走,振興中華。”

吳自強既是教育實踐家,又是教育理論家,從教之余,筆耕不輟。留學日本期間,譯著有《滿蒙經濟大觀》《蘇俄印象》;后出版《日本現代教育概論》《青年與教育》《比較教育學新論》等教育專著,發表論文和科普文章280篇。80歲以后,仍與人合著了《教學與課程》《世界幼兒教育史》等,96歲出版《七十年教育生涯》,此外,還有《童翁吳自強愛國教育詩詞選稿(1922—1990)》《吳自強書信匯編》等作品。

扎根山區,全心付出

如今,85歲高齡的吳南光依然每天堅持早起鍛煉。最近,他鍛煉后常坐在書桌前翻閱與父親相關的資料。因近期有單位向他兒子約稿,講述家族從教的事跡,他便幫忙整理一些材料。

當本刊記者來到吳南光家中采訪時,他神采奕奕地講述整理材料過程中的“新發現”,還親自復印了吳自強在南昌一中制定的校訓、校歌等資料供我們參考。

吳南光自幼受到父親嚴格的家訓。1957年,他畢業于武漢大學數學系,因成績優異,被同學譽為“未來的數學博士”。當時他希望到科研所工作,不料事與愿違,被分配到山區任教。

當時一起被分配到韶關市新豐縣的大學生共有6人,只有吳南光一人選擇留下來。

他一開始就教高三畢業班,班上學生年齡比他大的約占半數,但學生們都十分尊重他,遇見時總是行禮鞠躬。學生淳樸的性格和求知的渴望,使吳南光深為感動。當時貧困山區師資奇缺,受教育條件差,更讓他深感肩上責任之重大。于是,年方20歲的吳南光,就在這山區鄉間扎下了根。直至1997年退休,才定居廣州市番禺區。

吳南光以極大的熱忱投身工作,很快便有了收獲。他教的第一屆學生,大部分以良好成績考上高校。1962年,除了高三畢業班,他還承擔一個中師班的教學任務。班上學生數學基礎較差,許多人害怕上數學課,每學期都有十幾人要補考。吳南光接手一年后,這個中師班參加韶關市統一命題的畢業會考,全班54名學生的成績都超過合格線。

憑借優秀的師德和突出的業績,吳南光曾十多次被評為縣、市先進教師、先進工作者。在廣州多所高校陸續向他拋來橄欖枝時,新豐縣的領導極力挽留:“吳老師,同意您調動的這個名,我是無論如何都不會簽的。因為如果我簽了名,全新豐縣人民的唾沫都會把我淹死的。”有感于大家的誠意,吳南光繼續留在了山區。

談起父親的從教經歷,吳新華頗有感觸:“我父親真的不容易,我剛畢業時,他同時擔負高考補習班和大專班的數學課,得連軸轉,上完這個班的課,馬上到另一個班講課,學生不同,教材也不同。由于每天上課時間過長,板書很多,手指都被粉筆磨出血來。”

1985年,吳南光擔任新豐縣教師進修學校校長,更是從嚴要求自己,自愛自律,全心付出。在做好行政管理工作的同時,還一直承擔繁重的教學任務。

吳南光任校長期間,學校為新豐縣培育了一批又一批優秀的中小學教師。僅1984屆數學大專班的33名學生中,就有25名畢業生成為新豐縣各中學數學骨干教師,有的成為教壇新秀,有的成為全國先進教師、先進班主任等。

吳南光扎根山區40年,為山區教育的發展做出了巨大的貢獻,受到當地群眾交相稱贊。有一次,他的大學舊友想聯系他,苦于沒有確切地址,僅知道他在新豐縣,于是抱著試一試的心態,在信封上僅寫了“新豐縣吳南光收”,這封信竟然被準確無誤送達。此事被武大的同學圈引為美談,盛贊他在新豐縣的良好聲譽。

吳南光有一個幸福美滿的家庭,他家曾兩次被評為廣州市“五好”家庭。他的妻子楊小卿出生于江西省樂安縣一個書香門第,父親楊三祝是當地教育名士。楊小卿1962年大專畢業,即從事中小學數學教學工作。1981年從新豐一中調至新豐縣教育局教研室任教研員。35年如一日,一絲不茍地從事教學和教研工作。

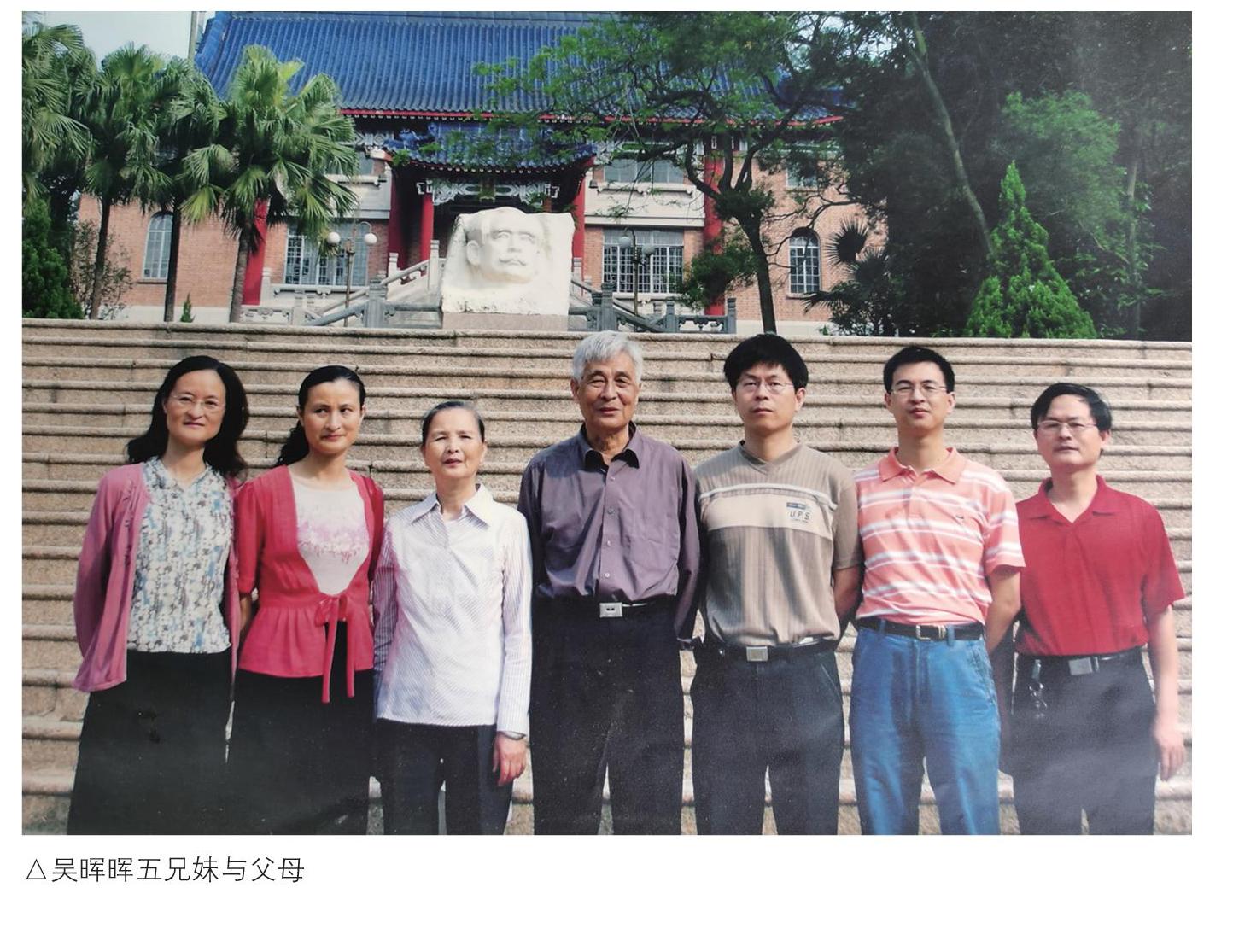

吳南光夫婦的5個兒女,長子吳新云、次子吳新華、三子吳新良、長女吳陽陽、次女吳暉暉,全部順利考上大學,分獲博士、碩士和學士等學位。其中,吳新華、吳暉暉繼承了家族的光榮傳統,唯教書是務,以育人為本。

牢記祖訓,不倦為懷

對于30年前祖父吳自強回南昌辦90歲壽宴的情景,吳新華至今仍然記憶猶新。

“爺爺由叔叔陪同從福建坐火車到南昌,我們一家由父親帶領從廣州出發,比爺爺早一天到。第二天,到火車站接爺爺時,竟然來了近200人,除了親朋好友,幾乎全是爺爺的學生,年齡最高的有80多歲了,特別是一對雙胞胎姐妹花見到爺爺時熱淚盈眶,場面令人動容。”吳新華回憶道。

當時,吳自強的學生從世界各地寄來賀信、賀電120件,祝壽詩文50篇,還有一大批學生到場祝壽。“每個人見到爺爺都作揖行禮,畢恭畢敬,純潔的師生之情自然流露。正是那場壽宴堅定了我終生從教的理想。”吳新華說。

1981年,16歲的吳新華考入廣州師范學院數學系。因大學表現突出,畢業時被學院確定為從政基礎鍛煉(培訓)對象。但他婉辭,主動回到粵北山區新豐一中任教,一干就是10年。

無獨有偶,與父親吳南光一樣,10年中,吳新華也有很多機會可以調離教育戰線,但他都選擇留下來,堅定做一輩子教師。這是他祖輩、父輩的思想和作風,也是他的信念。

大學畢業后從教第三年,吳新華就承擔高中畢業班教學工作,并取得縣高考成績一等獎。1991年開始擔任新豐一中數學教研組組長,并長期負責畢業班教學工作。

1994年9月,吳新華被調到中山紀念中學任教。先后擔任中山紀念中學教學副校長、中山市桂山中學校長、羅定市培獻中學校長、華中師范大學東莞附屬中學創校校長,現任廣州源雅學校總校長。

吳自強35歲時在《如何實現我們的理想中學》一文中提出七點:鍛煉強健體格、陶融公民道德、培養民族文化、充實生活知能、培養科學基礎、養成勞動習慣、啟發藝術興趣。這些在今天看來依然不會過時的教育理念,也成為吳新華當校長的過程中一直在思考和實踐的課題。

吳新華從祖父、父親身上看到,做教育要有情懷。他自覺傳承祖父立下的二十字誓言,并將此作為祖訓,時刻牢記心中。“我做校長,也是傳承我爺爺和我父親的精神。”

他希望自己當一名有教育情懷的校長:首先,有教育信念和主張。2021年履新廣州源雅學校總校長一職,他提出了“惟源惟雅,務本求實”的校訓,倡導“守正守誠,篤知篤行”的校風、“春風化雨,不倦為懷”的教風和“勤學靜思,探源求果”的學風。其次,思想上要與時俱進。要將學校的發展和國家、民族、社會的發展有機結合起來,還要懂得師生的身心發展規律。第三,行動上能創新敢擔當。校長一定要“多走出去,多請進來”,學習交流,拓寬視野,更新觀念。

接力奉獻,堅守講臺

在祖父、父親和哥哥的熏陶下,吳暉暉對教育有了更深刻的理解。她一心堅守講臺29年,擔任班主任26年,用愛續寫教育世家的教育情懷。

在廣州市番禺區市橋東風中學,吳暉暉是學生公認的好教師,許多學生畢業后還與她保持聯系。有學生在來信中寫道:“吳老師,我很幸運在初中能遇到您這樣的好老師,您平易近人又十分有耐心,總是不厭其煩地給我們講解問題,哪怕是同一問題,一遍兩遍三遍,甚至還會換一個角度,讓我們能更好地理解。”吳暉暉的女兒彭田田說,與母親上街買菜,路上常常能遇到學生上前跟母親打招呼。

擔任初中班主任多年,吳暉暉自有一套管理班級的工作方法。尤其是面對問題學生的叛逆行為時,她更是淡定地“以不變應萬變”。

一次,吳暉暉調解班上一名男生與語文科代表的矛盾。男生向吳暉暉大聲嚷道:“老師,你這套理論是過時的,你是在偏袒語文科代表。”面對學生氣勢洶洶的指責,吳暉暉嚴辭鎮壓,才得以穩住即將失控的局面。但她知道,要改變這個學生的行為與思想偏差,其路漫漫。

數學第一單元測驗,吳暉暉發現這名男生只考了28分,發試卷時便有意觀察他的反應,見他拿到卷子馬上揉成一團,很沮喪。多年的教育敏感,使吳暉暉立馬抓住這一教育契機。

她課后便找他談話,鼓勵他:“一次沒考好并沒有太大關系,關鍵是要知道沒考好的原因。”學生態度并未軟化,氣呼呼地說:“原因是沒法聽懂你上的課。”吳暉暉沒有生氣,而是立刻回應:“上課沒聽懂,我可以給你重講一遍。”

就這樣,吳暉暉每天主動問他是否聽明白并給他解答其不明之處,堅持一段時間后,學生成績慢慢發生了變化,從20多分到60多分、80多分,偶爾也能有90多分;師生關系也從對抗轉變為聆聽、對話、和諧相處。這一切,離不開吳暉暉的全心付出。

姐姐吳陽陽這樣評價吳暉暉:“在完成繁重的教學任務之余,十多年如一日,風雨無阻地照顧年邁的父母,優良的家教家風在她身上得到充分展示,她是家里公認的‘楷模。”

吳暉暉五兄妹中,雖然目前只有兩人從教,但另外三人也有教育情結。吳新云經常無償幫同事的孩子輔導功課,吳陽陽、吳新良雖身在企業,但都擔任了高校的校外導師,時常到學校講課。

吳新良的妻子卓德婷是廣州市番禺區大龍中學的心理教師,嫁入吳家后,她感受到深厚的教育情懷和濃厚的教育氛圍。“在日常的家庭閑聊中,聊得最多的就是教育話題,大到國家小到個人,家庭中的每一份子都會參與熱烈的討論和分享中,不斷碰撞出思維火花,這是吳家教育思想不斷傳承的體現。”

富有教育情懷的家風也深刻影響了新一代吳家人,讓彭田田也鐘情于教育。大學期間參與的三下鄉活動中,她第一次體會到了當教師的快樂和成就感。2020年,她畢業于廣東外語外貿大學商務英語專業,專業英語四級和八級考試均為優秀。從事少兒英語教育工作的她,于2021年5月通過了普通話考試,目前正在準備教師資格考試。“未來我也想當一名教師,將好家風繼續傳承。”

一家三代從教,不忘初心,孜孜不倦,為黨育人,為國育才。而今,第四代也即將走上從教道路,相信這個教育世家接力奉獻的精神必將激勵更多教師堅守教育初心,勇擔育人使命。

(本文圖片除署名外,由受訪者提供)

責任編輯? ? 韋英哲