小學中、高年段整本書思辨性閱讀微探

彭敏芳

思辨性閱讀是在學生已有認知的基礎上,通過對書中某一主題進行專題式的深入探究,進而達到認知的理性化、結構化、合理化、深度化。思辨性閱讀是理性的、反思性的閱讀,目的在于獲取知識和解決問題。如果說閱讀是所有學科學習的基礎,那么,思辨性閱讀就是學好所有學科的能力體現。整本書閱讀是培養學生思辨能力的最佳路徑。因此,教師要指導學生從“淺閱讀”過渡到“深閱讀”,鍛煉學生的思辨能力。

一、人物品析學會多維客觀

小學中、高年級學生的整本書閱讀大都以故事和小說為主,而故事或小說情節的展開離不開人物形象的塑造,立意的揭示離不開對具體形象的感受。在整本書閱讀中,學生從多方面客觀地去品析人物形象無疑是思辨能力在大力生長。因此,在教學中可以選擇具有典型意義的人物形象,引導學生從多角度客觀去品析人物形象,以訓練思辨能力。

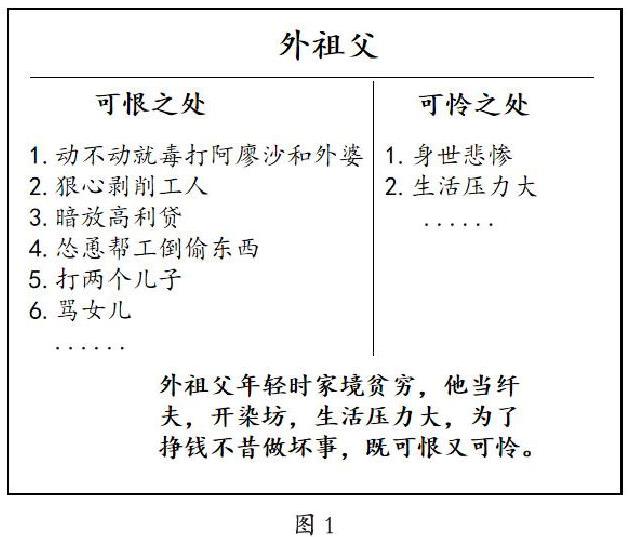

如,《童年》中的外祖父這個人物,他脾氣暴躁,毒打阿廖沙和外祖母,狠心剝削工人、慫恿幫工偷東西,卻又從小白手起家展現出堅強的一面。教學時,教師可以讓學生用T形圖(如圖1)從兩個方面去梳理總結,并進一步探究,引導學生在特定的社會與文化背景下理解人物,而不是對某個人物進行簡單的道德評判。

在整本書閱讀教學中,我們還可以引導學生關注不同立場的人物。例如,在教學實踐中就有學生關注到了書中的反派人物,但出發點并不是一味批判,而是看到了反派人物在他所處的立場所表現出來的智慧,學生把這種智慧稱為“反派魅力”。我們雖然厭惡反派人物,但是,一個好的故事中卻少不了反派人物的推波助瀾。所以,學生已經不僅僅是在賞析人物形象了,而是關注到了整個小說的情節和創作模式,這也是學生的思辨能力給課堂帶來的閃光之處。

二、問題開放聯鑒生活事理

每一部作品都是作者思想的體現,在或明或暗中通過作品告訴讀者自己對人生的思考、對生活的感悟。這些感悟和思考對學生精神世界的影響是廣泛而深刻的。要想讓學生的思辨能力在課堂上得到“生長”,教師可以設計一些指向作品主旨的話題,引導學生聯系生活,在交流討論中,碰撞思想,提升思辨能力。

例如,在《中國民間故事:孟姜女》閱讀交流課上,筆者就設計了這樣的話題討論:秦始王作為一國之君,他成就了這樣的一個豐功偉績,建筑了長城,守護了國土的安寧。但是,這份千秋大業背后,更多的是付出和犧牲。請同學們結合故事和自己的生活,說一說孟姜女的做法到底是成功還是失敗?

學生經過討論,在課堂上生成了非常有深度的見解:

生1:我感覺從一個人的角度思考,她有點成功。其實說成功也不是成功,說失敗也不算失敗。

生2:我感覺孟姜女是失敗的,因為她最后雖然哭倒了長城,但是她的丈夫還是死了。沒有見到丈夫最后一面,最后孟姜女自己也死了,也沒有把那些口信帶回去給那些托付她的人。

生3:我認為孟姜女是成功的,因為她看見了丈夫,并且讓他穿上了自己縫的衣服。

生4:我覺得孟姜女成功了,因為皇上讓她做妃子的時候,她讓皇上先把成喜良的尸體挖出來,然后祭“尊”。是什么樣的人才能讓皇上祭“尊”?那得是皇上的祖先。等皇上祭“尊”完以后,她再一頭撞死在石墻上,跟著丈夫一起去天國。

生5:孟姜女的做法是成功的,她敢于對秦始王的殘暴作出反抗,她一頭撞死在山石上的反抗力量是不可小視的,也是很有智慧的,秦始王一定會從孟姜女的死中得到警醒,懂得不能繼續對老百姓這么殘暴,否則,老百姓就會起來反抗的。

學生的發現,哪怕是粗淺的,也能孕育思想與學術的種子。關鍵是要能有理有據,自圓其說,能夠說服自己并進一步說服他人。我們不要輕易否定學生的聲音,要給他們“自由生長”的空間,學生的思辨能力才得以“拔節”。

三、讀寫結合獲取寫作密鑰

葉圣陶說過:“閱讀是吸收,寫作是傾吐,傾吐能否合于法度,顯然與吸收有密切的關系。”也就是說,閱讀與寫作是一貫的。故整本書閱讀應堅守“語用”這一根本來進行寫法的研讀。當學生通過辨析得到文本寫法的生命之張力,獲取習作密鑰就有了可能。

例如,在《小兵張嘎》這部小說中,不管是正面人物還是反面人物,都刻畫得栩栩如生,使得這些人物形象能在幾代人心中留下不可磨滅的印象,這是作家的成功之處。那么,作者是如何刻畫人物的呢?請學生們品讀這個片段,你覺得哪里寫得特別精彩?

“太君”一面咕嚕著,咔咔地上了臺階,跨進屋去。小嘎子一面靠向風門子,一面也拿著日本腔指引說:“太君,西間屋干凈,那里歇歇的干活。”“太君”后頭那個鬼子,見兩屋的門簾都吊著,以為正用得著他的勇敢,挺起三八式,搶在前頭,去挑西間的簾子。簾子一起,但聽“嚓嚓”兩聲,鮮血一冒,大翻身倒栽回來。鬼子官“哇呀”一叫,回頭就跑。說時遲,那時快,小嘎子見他要跑,急甩手“咣當”把風門一關,鬼子官兒身子才躥出半截——咔地夾住了后腿,一個嘴啃地,栽在臺階上。接著,從屋里飛出一個戰士,“啪”地就是一槍,那鬼子肚皮貼地,兩頭兒翹了一翹,骨碌碌滾下臺階去了。剛拔出的手槍,被摔出去一丈多遠。

生1:我覺得“太君,西間屋干凈,那里歇歇的干活。”這句寫得特別精彩,因為這句的語言描寫符合人物性格特點,寫出了嘎子的機智聰明。

生2:“嚓嚓”“哇呀”“咣當”“啪”這些擬聲詞用得恰到好處,讓文字有了聲音。

生3:“小嘎子見他要跑,急甩手‘咣當把風門一關,鬼子官兒身子才躥出半截,咔地夾住了后腿,一個嘴啃地,裁在臺階上。”這一句的動作描寫細致生動,將嘎子的機警、鬼子的狼狽刻畫得惟妙惟肖。

作者通過細致而生動的語言、動作等描寫,附上惟妙惟肖的擬聲詞,以及諸如“嘎”“掛彩”“虎勢兒站”等富有情趣的生活化的語言,讓人物形象立體豐滿。在這本書中,還有許多精彩的插圖,每幅插圖后面都配有相應的文字。可是,教師發現,第七章這一幅插圖后面的文字似乎和畫面內容貼切度不高,請你嘗試運用上面這個片段中我們學到的描寫手法來寫寫這幅圖所表現的內容,讓圖中的人物動起來。這樣設計由讀到寫的閱讀活動,讓學生發現探究,交流思辨,最終將讀與寫結合,寫出來的習作就會少一些“枯燥”。

整本書閱讀是一項浩大的工程,在思辨性閱讀的過程中,學生獲取的不僅僅是知識,更是一種思維方式。通過個性化的閱讀體驗,幫助學生將這種思維方式運用到現實的學習與生活中,提高學生判斷、分析與解決問題的能力,這才是閱讀的重要意義。

責任編輯? 羅燕燕